Anatomia_organa_zrenia_Krasnov

.pdfпитая внутренние, так называемые мозговые, ее слои. На глазном дне центральная артерия сетчатки (рис. 41) дает сначала две основные ветви: верхнюю сосочковую артерию (a. papillaris superior) и нижнюю (a. papillaris inferior), из которых путем деления каждой на три более мелкие ветви образуются: arteriola nasalis retinae superior et inferior, arteriola temporalis retinae superior et inferior, arteriola macularis superior et inferior. Следует отметить, что сетчатая оболочка в медиальной (носовой) половине более богата кровеносными сосудами, чем в наружной (височной) половине.

Центральная артерия сетчатки с ее ветвями является единственным источником снабжения внутренних слоев ретины, которая, кстати оказать, вообще чрезвычайно чувствительна даже к минимальным расстройствам кровоснабжения.

Условия вхождения центральной артерии сетчатки в зрительный нерв учитываются и используются практически в офталмохирургии при некоторых операциях (например, оптико-цилиарной резекции), когда во избежание кровотечения из этой артерии при перерезке зрительного нерва на него накладывают предварительно зажим и нерв перерезают между зажимом и глазным яблоком. (Зажим на нерв должен быть наложен не далее 7 мм от глазного яблока)

3. М ы ш е ч н ы е а р т е р и и (аа. musculares) — мышечные ветви глазной артерии. Количество их в разных случаях вариирует, но обычно имеется верхний ствол (для леватора, верхней прямой и верхней косой мышц) и нижний ствол (для внутренней прямой, нижней прямой, наружной прямой и нижней косой мышц). От мышечных артерий, сопровождающих четыре прямых мышцы глазного яблока, отходят «передние ресничные артерии», о которых будет оказано ниже.

4.Р е ш е т ч а т ы е а р т е р и и (аа. etmoidales)—числом обычно две

(передняя и задняя); п е р е д н я я р е ш е т ч а т а я а р т е р и я (a. ethmoidalis anterior) через одноименное отверстие на внутренней стенке глазницы уходит в черепную полость на lamina cribrosa решетчатой кости, оттуда через переднее отверстие этой пластинки проникает в передние решетчатые клетки и в носовую полость, где она и разветвляется; з а д н я я р е ш е т ч а т а я а р т е р и я (a. ethmoidalis posterior), более слабо развитая по сравнению с передней решетчатой артерией ветвь глазничной артерии (иногда даже отсутствует), идет к медиальной стенке глазницы и покидает ее полость через заднее решетчатое отверстие, разветвляясь в стенках задних решетчатых клеток и основной пазухи.

5. Надглазничная артерия (a. supraorbitalis) —сравнительно крупная ветвь глазничной артерии, составляющая собственно ее продолжение. Идет прямо

вперед в верхней части глазницы (рис. 39 и 40) и выходит под кожу век и лба через одноименную вырезку лобной кости; эта артерия уже упоминалась выше при описании сосудов век; она питает на своем пути через орбиту мышцы, надкостницу глазницы, лобную кость, ткани верхнего века, мышцы и кожу лба.

6. Более мелкими кожными |

ветвями |

глазничной |

артерии |

являются |

м е д и а л ь н ы е а р т е р и и |

в е к (аа. |

palpebrales |

mediales |

superior et |

inferior), описанные выше, л о б н а я а р т е р и я (a. frontalis) и а р т е р и я с п и н к и н о с а (a. dorsalis nasi). Ветви эти анастомозируют с лицевыми артериями (из системы a. maxillaris externa). Медиальные артерии век (числом 2), выходят из глазницы ниже блока и принимают участие в образовании артериальных дуг век. Лобная артерия проникает через тарзо-орбитальную фасцию над блоком и вместе с надблоковым нервом идет на лоб. Артерия спинки носа проникает через тарзо-орбитальную фасцию выше внутренней связки век и образует обычно анастомоз с угловой артерией (a. angularis из системы, a. maxillaris externa).

7. Самостоятельного и более детального описания заслуживают те ветви глазной артерии, которые идут к глазному яблоку, так называемые ц и л и а р н ы е а р т е р и и (аа. ciliares). Врач-клиницист должен совершенно отчетливо представлять себе артериальное кровоснабжение глазного яблока. Знание особенностей распределения сосудов в глазном яблоке позволяет нам ближе подойти к выяснению патогенеза целого ряда патологических форм, в частности, воспалительных заболеваний сосудистого тракта глаза.

Идущие к глазному яблоку цилиарные артерии разделяются на з а д н и е и п е р е д н и е .

Задние ц и л и а р н ы е а р т е р и и (аа. ciliares posticae) получили свое название «задних» потому, что по отхождении: своем от глазничной артерии идут к заднему отрезку глазного яблока и, пройдя через склеру в окружности зрительного нерва распределяются в сосудистом тракте глаза. Задние цилиарные артерии разделяются в свою очередь на к о р о т к и е и длин н ы е; ход и распределение коротких, и длинных задних цилнарных артерий различен. Короткие задние цилиарные артерии (аа. ciliares posticae breves) числом чаще всего 4—6, а иногда и значительно больше, пройдя через склеру в окружности зрительного нерва, сейчас же распадаются на сеть различного калибра сосудов, распределяющихся в собственно сосудистой оболочке глаза (хориоидее) от заднего полюса до цилиарного тела (рис. 42 и 43); в цилиарное тело проникают только отдельные идущие меридионально артериальные ветви, осуществляющие анастомозы с сосудами цилиарного тела, получающего свою артериальную кровь в основном не из коротких, а из длинных задних цилиарных артерий, как будет описано ниже. Короткие задние цилиарные артерии, перед тем как уйти через склеру внутрь глазного

яблока, образуют путем своих анастомозов (а отчасти и анастомозов с ветвями от центральной артерии сетчатки) интрасклеральный сосудистый венчик вокруг зрительного нерва, так называемый а р т е р и а л ь н ы й круг Галлера или Цинна (circulus arteriosus n. optici Zinni s. Halleri), ветви от которого питают прилежащую к глазу часть зрительного нерва. Система задних коротких цилиарных артерий в глазу, как правило, не анастомозирует с системой центральной артерии сетчатки; только иногда в порядке аномалии от задних коротких артерий отходят веточки, появляющиеся на соске зрительного нерва оптико-цилиарная артерия (а. optilco-ciliaris), или в сетчатке близ соска — цилио-ретинальная артерия (a. cilio-retinalis) (рис. 44); это обстоятельство может иметь клиническое значение, обеспечивая питание соответствующего участка сетчатки при выключении основного ствола центральной артерии сетчатки при эмболиях и облитерациях этой артерии (рис. 45).

В самой сосудистой оболочке (хориоидее) задние короткие цилиарные артерии образуют густую сеть сосудов, располагающихся в три слоя: слой крупных сооудов, самый наружный, ближайший к внутренней поверхности склеры, затем слой средних сосудов и, наконец, самый внутренний слой — слой мелких сосудов, или хориокапиллярный, обращенный к нейроэпителию (палочкам и колбочкам) сетчатки и непосредственно его питающий.

Таким образом, сетчатка получает артериальное снабжение из двух систем: так называемые мозговые, внутренние, ее слои (включая внутренний ядерный слой) получают питание из системы центральной артерии сетчатки, а наружные слои (нейроэпителий, включая наружный плексиформный слой) — от хориокапилляркого слоя сосудистой оболочки, т. е. из системы задних коротких цилиарных артерий.

Система центральной артерии сетчатки не только не анастомозирует в сетчатке с системой цилиарных артерий, но, кроме того, сама принадлежит к типу так называемых концевых артерий, не имеющих прекапиллярных анастомозов. Эти анатомо-топографические особенности в сосудистой системе глаза объясняют нам целый ряд клинических картин, например, развитие типичных ишемических инфарктов сетчатки при закупорке ствола или отдельных ветвей центральной артерии сетчатки и др.

Д л и н н ы е з а д н и е ц и л и а р н ы е а р т е р и и (аа. ciliares postioae longae), числом всегда две. по отхождении от ствола глазничной артерии идут сначала параллельно коротким цилиарным артериям, но при подходе к заднему отрезку глазного яблока располагаются дистальнее их, по обе стороны зрительного нерва; перфорируя очень косо склеру, они проникают внутрь глаза, в супрахориоидальное пространство, и, обычаю не давая ветвей к собственно сосудистой оболочке (хориоидее), достигают цилиарного тела распадаясь здесь на свои ветви, они обеспечивают артериальное

кровоснабжение цилиарного тела и радужки, анастомозируя кзади с системой задних коротких цилиарных артерий, а кпереди - с системой передних цилиарных артерий, о которых будет сказано ниже.

Близ корня радужной оболочки, но еще в пределах ресничного тела каждая из длинных артерий раздваивается и ветви эти, соединяясь между собой, образуют б о л ь ш о й ар т е р и а л ьный круг р а д у ж к и (circulus arteriosus iridis major).

Так как длинных цилиарных артерий в человеческом глазу две и идут они обычно строго по горизонтальному меридиану, причем ход их на известном протяжении виден через склеру на поверхности глазного яблока, то ими, между прочим, пользуются в качестве одного из ориентиров (другим являются места прикрепления сухожилий глазных мышц), позволяющих на энуклеированном яблоке решить вопрос о том, правое ли это или левое глазное яблоко, и определить все его стороны.

В оперативной офтальмологии с расположением длинных цилиарных артерий приходится считаться при производстве некоторых операций на глазном яблоке (диасклеральном извлечении инородных тел, операциях по поводу отслойки сетчатки), имея в виду избежать случайного повреждения этих сосудов.

Описанные топографические особенности васкуляризации отдельных частей увеального тракта, а именно относительная обособленность кровоснабжения хориоидеи с одной стороны; и цилиарного тела и радужки —с другой, делают для нас понятным возможность развития в клинике изолированных форм поражения различных частей единого сосудистого тракта (например, ирита или иридоциклита без сопутствующего одновременно хориоидита); вместе с тем это не исключает конечно (ввиду наличия анастомозов), возможности и общего, диффузного, разлитого поражения всего увеального тракта, т. е. сосудистой оболочки, цилиарного тела и радужки, что наблюдается также нередко в клинике.

Как указывалось, помимо задних цилиарных артерий (коротких и длинных), имеется еще система передних цилиарных артерии.

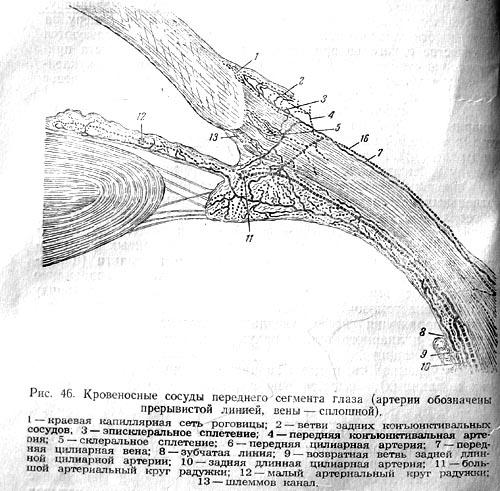

Передние ц и л и а р н ы е а р т е р и и (аа. ciliares anticae) составляют продолжение мышечных артерий (аа. musculares), сопровождающих четыре прямые мышцы глаза. Эти мышечные артерии, которые упоминались выше среди других ветвей глазничной артерии, не оканчиваются на уровне сухожильного склерального прикрепления указанных четырех прямых мышц, а идут дальше кпереди (получая название передних цилиарных артерий), по склеральной поверхности глазного яблока в эписклеральной ткани и, не доходя 3—4 мм до лимба, перфорируют склеру (рис. 46) и проникают внутрь

глазного яблока, где на уровне корня радужки анастомозируют с ветвями задних длинных цилиарных артерий, участвуя, таким образом, совместно с ними в кровоснабжении цилиарного тела и радужки; так как каждая мышечная ветвь дает две передние ресничные артерии, кроме артерии наружной прямой мышцы, которая дает чаще всего только одну ветвь, то общее количество передних цилиарных артерий перед вступлением их в глаз составляет обычно 7.

Что касается архитектоники сосудистой сети радужки, то она характеризуется в общем радиарным ходом сосудов при наличии двух циркулярных образований - большого артериального к р у г а (circulus arteriosus iridis major) y корня рдщкки и м а л о г о а р т е р и а л ь н о г о к р у г а (circulus arteriosus iridis minor) у свободного края зрачка (рис, 46 и 43). Ни большой, ни малый артериальный

круг ее представляют собой, однако, кругового сосуда в истинном смысле этого слова: они образуются в результате дуговых анастомозов. Передние цилиарные артерии играют очень важную роль

в

кровоснабжен ии переднего отрезка глаза:

помимо

указанных перфорирующих ветвей, проникающих внутрь глаза, они дают еще целый ряд сосудов к лимбу роговицы, к перилимбальной конъюнктиве и к эписклере. Прежде чём проникнуть внутрь глаза, передние цилиарные артерии дают ряд ветвей по направлению к лимбу роговой оболочки, где эти сосуды, располагаясь вокруг всей роговой оболочки и анастомозируя между собой, образуют так называемую краевую петлистую сеть роговицы (рис. 46). Сосуды этой сети располагаются в два этажа: поверхностная с е т ь (plexus episcleralis)

— состоит из перекрещивающихоя сосудиков, которые отходят от энисклеральных и отчасти конъюнктивальных сосудов, и глубокая сеть (plexus scleralis) — заложена в самой толще склеры и при нормальных условиях не видна. Поверхностный слой сосудов снабжает передние слои роговицы, глубокий—глубокие ее слои. Именно этой системе артериальных сосудов, т. е. краевой петлистой сети, принадлежит чрезвычайно важная роль в питании роговой оболочки, которая, как известно, своих сосудов (при нормальных условиях) не имеет и питается главным образом за счет межтканевой жидкости, поступающей из этих сосудов (а отчасти ещё за счет камерной влаги). Гиперемия сосудов (краевой петлистой сети при патологических условиях (воспалениях роговицы, увеального тракта и пр.) обусловливает клинический симптом так называемой перикорнеальной инъекции в виде сплошного розовато-фиолетового венчика вокруг роговицы. Отдельные сосуды этой сети невооруженным глазом видеть не удается, но это возможно при условиях увеличения, особенно при пользовании щелевой лампой. При врастании этих глубоких цилиарных сосудов в роговицу получается своеобразная картина «метелок» (рис. 23,5), которая отличается от картины поверхностной васкуляризации роговицы, обусловленной врастанием конъюнктивальных сосудов (рис. 23,4). Помимо сосудистых петель краевой сети, передние цилиарные артерии дают еще ветви к конъюнктиве глазного яблока; это так называемые передние конъюнктивальные сосуды (рис. 42 и 46), которые снабжают прилежащую к лимбу зону конъюнктивы и анастомозируют с задними кюнъюнктивальньгми сосудами, идущими в конъюнктиву глазного яблока со стороты сводов и принадлежащими к системе кожных артерий век, о чем уже говорилось выше при описании кровоснабжения слизистой оболочки глаза.

Наконец, передние цилиарные артерии дают «возвратные» ветви к эписклере, идущие по склеральной поверхности глазного яблока кзади, где они анастомозируют с эписклеральными сосудами из системы задних коротких цилиарных артерий (см. рис. 42).

Таково в основных чертах артериальное кровоснабжение глазного яблока. Изложение более мелких (гистологических) деталей по этому вопросу не входит в задачу данного очерка.

Таким образом, повторяем, глазное яблоко в целом получает свое артериальное кровоснабжение из системы цилиарных сосудов (аа. ciliares posticae breves et longae и аа. ciliares anticae), кроме того, сетчатка (мозговые, внутренние, ее слои) питается за счет своей собственной системы (a. centralis retinae). Зрительный нерв (со своими оболочками) получает питание в ближайшей к глазному яблоку части от галлерова (циннова) артериального круга (и в незначительной мере от центральной артерии сетчатки); в задней своей части, расположенной ближе к вершине орбиты, зрительный нерв со

своими оболочками получает артериальную кровь от мелких веточек, отходящих от глазничной артерии или ее первых ветвей. Эти топографоанатомические данные, относящиеся к зрительному нерву, полезно помнить, так как позволяют нам лучше понимать патогенез некоторых форм заболеваний зрительного нерва (например, при гипертонической болезни, при артериосклерозе).

В дополнение к сказанному следует еще добавить, что артерии, не являющиеся ветвями глазничной артерии, играют очень небольшую роль в питании орбитальных тканей. Подглазни ч н а я а р т е р и я (a. infraorbitalis), ветвь a. maxillaris interna, проникает в орбиту через нижнюю глазничную щель, ложится в подглазничную борозду нижней стенки глазницы и, пройдя одноименный канал, появляется через подглазничное отверстие на лицевой поверхности; в то время как главный ствол артерии лежит в орбите под надкостницей, некоторые из ее мелких ветвей перфорируют последнюю, проникая в близлежащие мышцы (нижнюю прямую, нижнюю косую) и достигая слезной железы (в наружной части глазницы) и слезного мешка (во внутренней). Ветви подглазничной артерии на лице участвуют в артериальном кровоснабжении нижнего века.

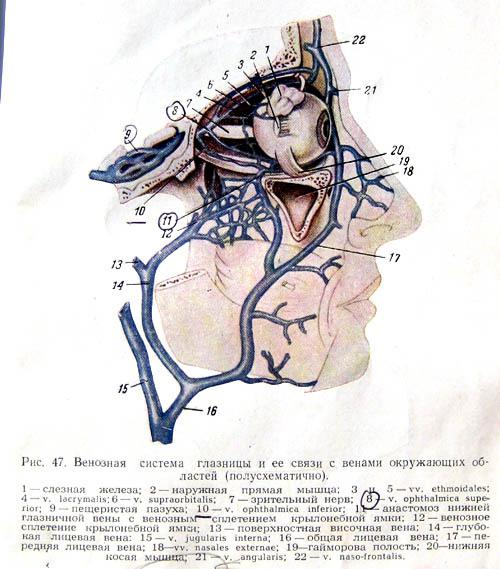

Что касается венозного кровообращения в глазнице (рис. 39 и 47), то отток крови от тканей глазницы осуществляетеся двумя основными венозными коллекторами: в е р х н е й и н и ж н е й г л а з н ичными в е н а м и (vv. ophthalmica superior et inferior). Эти вены собирают венозную кровь от всех тканей глазницы, в том числе и от глазного яблока, и, покидая глазницу чаще всего общим стволом (sinus venosus ophthalmicus), изливают ее через верхнюю глазничную щель в пещеристую пазуху (sinus cavernosusl на основании черепа.

Верхняя глазничная вена, всегда более мощная, чем нижняя (последняя иногда даже может отсутствовать), начинает складываться в верхне-внутреннем углу глазницы из мелких вен окружающих тканей; здесь же она принимает в себя крупный анастомоз с кожными венами (описанную уже выше v. angularis), а также ряд других вен: v. naso-frontalis, vv. ethmoidales, v. lacrymalis, v. supraorbitalis, vv. musculares, v. centralis retinae (эта вена иногда, хотя и в редких случаях, может самостоятельно открываться в пещеристую пазуху), w. episclerales, vv. palpebrales, vv. conjunctivales, две верхние vv. vorticosae (от глазного яблока). Функцию отведения венозной крови v. ophthalmica superior обычно делит с v. ophthalmica inferior;- эта последняя вена складывается как венозное сплетение в передне-нижней части глазницы и чаще всего разделяется на две ветви: одна из них впадает в верхнюю глазничную вену, образуя вместе с ней общий ствол (упомянутый, выше sinus venosus ophthalmicus), другая направляется к наружи-книзу и через нижнюю-глазничную щель открывается в глубокую вену лица (v. facialis profunda) и венозное сплетение крылонебной ямки (plexus venosus pterygo-palatinus); нижняя глазничная вена принимает в себя некоторые из vv. ciliares anteriores, часть vv. museulares, нижнюю пару vv. vorticosae, мелкие анастомозы из системы лицевых вен; верхняя и нижняя глазничные вены на своем протяжении обычно анастомозируют друг с другом вертикальными ветвями, которые чаще всего располагаются в медиальной половине глазницы.

Топография вен глазницы представлена (полусхематично) на (рис. 47.)

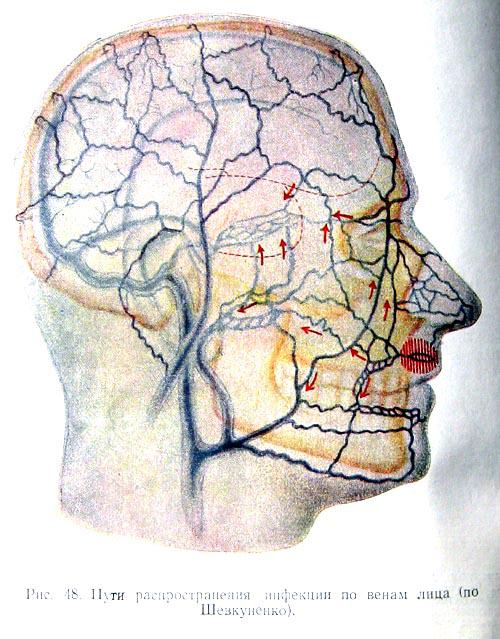

Нам особенно хотелось бы обратить внимание на наличие богатых анастомозов, соединяющих вены глазницы с венами лица, решётчатых пазух, носовой полости, крыло-небной ямки. Это обстоятельство имеет огромное клиническое значение, особенно если учесть, что вены этой системы лишены клапанов. Прежде всего, это допускает возможность оттока крови из глазницы в двух или даже трех направлениях: к полости черепа (в sinus cavernosus), в направлении вен крылонеонои ямки (plexus venosus pterygopalatine, v. facialis profunda) и в направлении вен лица (v. facialis anterior). Кроме того, указанные особенности обусловливают возможность распространения инфекции с кожи лица (абсцессы, рожа и т. п;) или из придаточных пазух носа (острые синуситы, эмпиемы) в глазницу и далее в пещеристую пазуху с переходом и на головной мозг (рис. 48). В данном случае речь может идти или о прямом метастазе

возбудителей инфекции с (венозной кровью через просвет вены при прорыве инфекции в ток крови, или о распространении инфекции путем вовлечения в воспаление стенки вены (эндофлебиты, перифлебиты, тромбофлебиты).

В качестве примера такого рода заболеваний я позволю себе рассказать о двух случаях из числа нескольких наблюдавшихся мной в различное время.

Первый из этих случаев мне пришлось видеть давно, в бытность молодым врачом, но он произвел на меня столь сильное впечатление, что я живо помню его и сейчас и не забуду, очевидно, всю жизнь.

В один из моих рабочих дней, когда я пришел в отделение, мне с утра была передана история болезни только что поступившею в клинику больного с диагнозом абсцесса верхнего века правого глаза. Больной, молодой человек 21 года, рассказал мне, что недавно он заметил небольшой гнойный прыщик на верхнем веке правого глаза и сковырнул его. В связи с появившейся болезненной опухолью века больной обратился в амбулаторию. Несмотря на то, что он аккуратно проводил назначенно ему лечение, боли, покраснение и отек века продолжали растать, поднялась температура и появилось чувство общего недомогания, в связи с чем ему была предложена госпитализация.

На верхнем веке правого глаза по нижнему краю брови имелась типичная картина кожного абсцесса, «фурункула», с выраженным синюшным отеком окружающих тканей; со стороны глазного яблока заметных отклонений от нормы не было. Левый глаз нормален. Температура 38°. Больной охотно отвечал на вопросы, был довольно бодр, но жаловался на сильную головную боль и боль в глубине подколенной впадины правой ноги Объективных изменений здесь, однако, обнаружено не былв Больной был осмотрен мной в 9 часов утpa, а около 6 часов вечера он был уже мертв!

Процесс развился буквально молниеносно. Патологоанатомическое вскрытие показало наличие септического тромбоза пещеристой пазухи и гнойного менингита; боль под коленом, на которую жаловался больной, была обусловлена наличием в этом месте метастатического абсцесса.

Взятый еще при жизни больного посев крови обнаружив присутствие гемолитического стафилококка.

Нет сомнений, что в этом случае инфекция, возникшая вначале в коже века, прорвалась в венозное русло по венам глазницы и, не вызвав или не успев вызвать картины флебита глазничный вен или флегмоны глазницы, проникла в пещеристую пазуху и, будучи лишь частично локализована здесь, дала картину гнойного менингита на фоне общего сепсиса.