Насосы С11АЭ,11МТ,11ТС / 11-МТ / 2.Ксерокопии книг / 03.Книга.ГЦН_АЭС

.pdf

действием обратного потока клапан закрывается и своим противовесом ударяется в поршень демпфера. Поршень начинает вытеснять жидкий натрий из цилиндра через специальные отверстия. Этим достигается плавность закрытия клапана. Клапан спроектирован таким образом, что он может находиться в открытом положении (составлять 120° с горизонтальной линией) при всех отключенных ГЦН, что позволяет обеспечить естественную циркуляцию.

В клапане предусмотрены тарельчатые пружины с поворотными стержнями, которые уменьшили время закрытия клапана от 120 до 12°. В дальнейшем демпфер обеспечивал плавное закрытие от 12° до упора.

Обратный клапан крепится болтами в проточной части ГЦН и легко вынимается для осмотра и ремонта вместе с ГЦН.

Вариант бесприводного нормально закрытого обратного клапана типа поворотной заслонки применительно к ГЦН реактора БН-600 показан на рис. 3.51. Гидравлическое сопротивление клапана при полностью открытой заслонке значительно больше, чем, например, у запорной арматуры того же диаметра. Время закрытия заслонки значительно превышает возможное время опрокидывания циркуляции.

Бесприводной обратный клапан поплавкового типа применен в насосе реактора

«Rapsodie» (см. рис. 5.42). Он представляет собой герметичную емкость (поплавок), размещенную в напорном трубопроводе ГЦН и связанную с запирающим диском, перекрывающим напорный трубопровод при возникновении обратного потока через петлю. Применение обратного клапана этого типа связано с увеличением диаметра

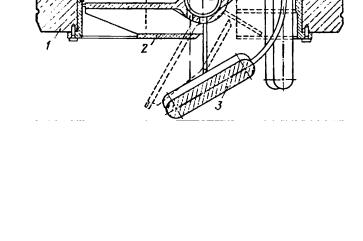

Рис. 3.51. Нормально закрытый обратный клапан насосов БН-600 (вариант 1):

1 – напорный коллектор; 2 – заслонка; 3 – противовес

121

проточной части и длины насоса. Установка клапана в потоке теплоносителя увеличивает гидравлическое сопротивление отводящего канала проточкой части, что снижает КПД насоса.

В отношении обеспечения безопасной эксплуатации установки клапан недостаточно надежен: отсутствует возможность воздействия на клапан при его заклинивании; нет фиксации положения при разгерметизации поплавка.

Кроме указанных ГЦН, клапан поплавкового типа не нашел применения в ГЦН.

Обратный клапан в виде поворотной заслонки, устанавливаемой в напорном коллекторе насоса, с управлением от силового привода применен в ГЦН реактора БН-600 (см. рис. 5.29). Заслонка клапана 1 (Ду 850) соединена с гидравлическим приводом 14. При остановке одного из трех работающих ГЦН клапан отсекает его на выходе от остальных до возникновения потока натрия обратного направления. Время перемещения цилиндра гидропривода при автоматическом закрытии 2,5—3 с, а при открытии 25 с. Усилие, развиваемое гидроприводом при закрытии клапана, порядка 30 000 Н, а при открытии 15 000 Н. Клапан обладает значительным гидравлическим сопротивлением.

Приводной обратный клапан в виде кольцевой обечайки (обтюратора),

перекрывающий выход из рабочего колеса, использован в ГЦН первого контура реактора АЭС «Super Phenix» (см. рис. 5.44). Обечайка клапана 2 перемещается через тяги от силового гидропривода 5, установленного на крышке выемной части ГЦН. В положении «открыто» обечайка клапана скрыта в выгородке проточной части и не оказывает сопротивления потоку теплоносителя. Усилие от гидропривода к обечайке передается через многозвенную систему, включающую в себя тяги малого диаметра, находящиеся в подвижном контакте с корпусом. Надежность работы клапана в процессе длительной эксплуатации зависит от целостности связи обечайки с силовым приводом.

Конструкция клапана, подобная рассмотренной, проработана для ГЦН АЭС БН-1600 (см. рис. 8.21). Связь обечайки с гидроприводом, который установлен на крышке биологической зашиты, осуществляется через стержневую силопередающую конструкцию, включающую в себя опоры с трением скольжения. В верхнем крайнем положении клапана («открыто») рабочая часть обечайки находится в выгородке проточной части ГЦН и не оказывает влияния на поток. Обечайка разгружена от действия гидравлических сил благодаря равенству давлений теплоносителя в полостях выгородки. В нижнем крайнем положении клапана («закрыто») рабочая часть обечайки перекрывает выход из рабочего колеса, а нижний торец ее прижимается к плоскости. При этом на торец обечайки снизу вверх действует выталкивающая сила, под действием которой тяги

122

клапана работают на сжатие, что для стержневой конструкции не является оптимальной нагрузкой. Закрытие клапана при работающем на номинальных параметрах ГЦН связано с появлением у обечайки крутящего момента, обусловленного трением потока теплоносителя после рабочего колеса о внутреннюю поверхность обечайки, что требует предусматривать в конструкции элементы для его восприятия.

Рассмотренная конструкция обратного клапана позволяет уменьшить осевой размер ГЦН.

Второй вариант конструкции обратного клапана для ГЦН АЭС БН-1600 представлен на рис. 3.52. В целях исключения недостатков предыдущей конструкции он выполнен по схеме закрытия «снизу вверх», что удовлетворяет требованиям обеспечения безопасности реактора, ибо при нарушении целостности соединения обечайки 3 и привода 6 происходит автоматическое (под действием силы тяжести) открытие клапана. Во избежание ухудшения характеристик проточной части ГЦН из-за пересечения потока перекачиваемой жидкости элементами привода последние представляют собой специально спрофилированные перемычки, между которыми образованы диффузорные по ходу потока радиальные каналы 7. Можно полагать, что за счет частичного преобразования динамической составляющей напора колеса в статическую при прохождении диффузорных каналов клапана произойдет незначительный прирост КПД насоса. Конструкция обладает увеличенным крутящим моментом на обечайке из-за поворота потока в диффузорных каналах. Для восприятия крутящего момента и уменьшения усилия закрытия клапан снабжен радиальными шпонками 1, контактирующими с корпусом через ролики. В обоих положениях клапана он полностью разгружен от осевых гидравлических усилий.

В качестве третьего варианта можно рассмотреть обратный клапан в виде бесприводного обтюратора (рис. 3.53). Он представляет собой кольцевую заслонку 3, установленную коаксиально рабочему колесу. По наружному диаметру обтюратор находится в направляющих корпуса проточной части. Верхний терец обтюратора через рычажную систему 2 связан с кольцевым поршнем 1. Нижний торец обтюратора снабжен специально спрофилированным обтекателем, за счет давления потока на который клапан удерживается в крайнем верхнем положении при открытии. При этом поршень, полость над которым связана со всасыванием ГЦН, а под ним — с напорным каналом, находится в крайнем верхнем положении.

При отключении ГЦН за время падения его напора на выбеге обтюратор опускается в крайнее нижнее положение. При подходе к нижней точке движению обтюратора (через рычажную систему) препятствует масса поршня, чем достигается постепенное закрытие

123

клапана, а, следовательно, создаются предпосылки для исключения гидравлического удара в системе. При отключении всех ГЦН установки поршень опускается вниз и через

124

Рис. 3.52. Обратный клапан ГЦН БН-1600 (вариант 2):

1 – шпонка; 2 – корпус; 3 – обечайка; 4 – цилиндр; 5 – ролик; 6 – привод; 7 – радиальные каналы

Рис. 3.53. Обратный клапан ГЦН БН-1600 (вариант 3):

1 – поршень; 2 – рычажная система; 3 – заслонка

рычажную систему приподнимает обтюратор на некоторую высоту, обеспечивая естественную циркуляцию теплоносителя в контуре.

Рассматривая конструкцию клапана с позиции обеспечения безопасной эксплуатации установки, необходимо отметить, что теоретически она наиболее полно удовлетворяет этим требованиям. Надежность срабатывания клапана зависит только от конструкции обечайки поршня диаметром более 1 м, которая должна свободно под действием силы тяжести перемещаться в кольцевой выточке корпуса, причем в подвижном контакте присутствует трение скольжения. Это же относится и к обечайке обтюратора.

125

Отметим также, что конструкция не обеспечивает расхолаживания при одном работающем ГЦН. Действительно, когда один ГЦН находится в работе, обратный клапан насоса неработающей петли должен быть открыт. Поток через неработающий ГЦН в этом случае имеет обратно направление – с напора на всасывание, а профильный обтекатель обтюратора создает подъемную силу, удерживающую его в положении "открыто" только при прямом направлении потока. При этом, ввиду того, что давление под поршнем соответствует давлению, создаваемому работающим насосом, поршень поднимается вверх и не удерживает обтюратор. Обратный клапан неработающего ГЦН оказывается закрытым.

126

Г л ав а 4

ОБ СЛ УЖ И В АЮЩ ИЕ СИ С ТЕ МЫ

4 . 1 . ОБ Щ ИЕ П ОЛ ОЖ ЕНИ Я

Вес многообразие конструкций ГЦН и их отдельных узлов можно свести к сравнительно небольшому числу типовых конструкционных схем. Этим и объясняется тот факт, что обслуживающие системы большинства ГЦН сходны по функциональному назначению и структуре. Так. для ГЦН с уплотнением вала характерно наличие следующих систем: смазки подшипников (маслосистемы), запирающей воды (питания уплотнения нала), питания гидростатического подшипника, разгрузки вала от осевых усилии.

Герметичные ГЦН обычно имеют системы охлаждения и газоудаления. Можно выделить несколько наиболее распространенных структурных схем.

Система смазки, как правило, представляет собой замкнутый циркуляционный контур, в состав которого входят емкость, маслонасосы, фильтры, холодильники, трубопроводы с арматурой и приборы контроля параметров рабочей среды.

Система запирающей воды также имеет насосы, устройство для очистки воды от механических примесей (фильтр или гидроциклон), холодильники, узел регулирования давления запирающей воды. Обычно предусматривается также аварийное питание уплотнения вала на случай выхода из строя основной системы. В аварийную систему часто включают аккумулирующие емкости (баллоны) с газовой подушкой, которая, выдавливая воду, обеспечивает запирание уплотнения на время бездействия основных источников питания.

В системе питания гидростатического подшипника в качестве рабочей среды чаще всего используется перекачиваемая жидкость, отбираемая с напора ГЦН и циркулирующая через ГСП под действием перепада давления между всасыванием насоса и выходом из него. Перед подачей в подшипник жидкость может очищаться от механических примесей в гидроциклоне. Для пуска ГЦН в системе предусматривается подача жидкости от постороннего источника. В этом случае для выравнивания температур подаваемой среды и основного контура циркуляции используется водоструйный насос (эжектор). Система разгрузки ротора от осевых усилий служит для облегчения условий работы (разгрузки) осевых подшипников ГЦП. Система может быть выполнена с использованием различных принципиальных решений (разгрузка гидравлическая, электромагнитная и пр.). Описания некоторых систем разгрузки, а также других систем, обеспечивающих работу ГЦН (продувки, поддержания уровня в баке, охлаждения

127

подшипников и др.), приведены ниже. По компоновочным решениям системы обслуживания ГЦН можно классифицировать по характерным признакам. Система может быть либо автономной (индивидуальной) для каждого ГЦН. либо общей на все или часть насосов данной установки. Индивидуальные системы, в свою очередь, можно разделить на встроенные, навешенные и вынесенные (распределенные).

Термин «встроенная» означает размещение системы в корпусе ГЦН и создание циркуляции рабочей среды в ней за счет вращения вала насоса. Часть оборудования системы (холодильники, фильтры, приборы контроля) может располагаться снаружи корпуса насоса. Система функционирует только при работающих ГЦН.

«Навешанная» система предполагает наличие вспомогательного насоса, который вместе с остальным оборудованием располагается на корпусе насоса или электродвигателя. Такая система требует разработки специального малогабаритного оборудования и несколько усложняет контроль за работой ГЦН.

Наиболее проста и доступна для обслуживания система «вынесенная», которая располагается рядом с ГЦН или даже в специальном помещении и соединяется с насосом трубопроводами. Наблюдается тенденция к возможно более полному агрегатированию оборудования, т. е. компоновка его в едином блоке. Блочное исполнение вынесенной вспомогательной системы обладает весьма важным достоинством: блок монтируется на заводе-изготовителе с выполнением необходимых требований по чистоте, контролю на прочность и плотность. Более того, целесообразно и опробовать его в действии в заводских условиях. Таким образом, на объект блок поставляется полностью в готовом для эксплуатации виде и на месте монтажа остается только подсоединить к нему подводящие и отводящие трубопроводы.

Рис. 4.1. Подсоединение трубопроводов к баку:

1 — обратный клапан; 2 — перегородка; 3 — отверстие для воздуха; 4— насос; 5 — трубопровод; 6 — камера всасывания; 7— съемная крышка; 4 — воздушная пробка; 9 — отверстие для воздуха; 10 — сифон; 1 1 — фильтр

128

Вместе с тем нельзя не отметить, что применение индивидуального принципа компоновки увеличивает стоимость насосного агрегата, в которую входит стоимость всего оборудования системы. Кроме того, затраты на обслуживание многочисленных индивидуальных систем, естественно, выше, чем таковые для системы, общей на все ГЦН установки.

В качестве компромисса можно рекомендовать проектирование централизованных обслуживающих систем на группу ГЦН (например, на два рядом стоящих насоса или на несколько насосов, расположенных по одну сторону реактора).

При разработке оборудования системы полезно учитывать некоторые общие рекомендации, изложенные в [11].

Циркуляционный бак — элемент, наиболее характерный для вынесенных систем, — желательно располагать рядом с вспомогательными насосами, чтобы избежать большой протяженности трубопроводов. Баки могут иметь любые формы, но высокий бак предпочтительнее, так как в нем менее вероятно образование завихрений у всасывающего патрубка вспомогательного насоса. Размещение насоса около высокого бака обеспечивает положительный подпор жидкости на всасывании и помогает предотвратить кавитацию. Поскольку вспомогательный насос периодически демонтируется для ревизии или замены, компоновка оборудования должна обеспечивать этот демонтаж без опорожнения циркуляционного бака. В этом случае наиболее эффективным является применение отсечной арматуры. Арматуру необходимо устанавливать так, чтобы не увеличивать габаритные размеры системы и исключать опорожнение бака при демонтаже, например, обратного клапана (рис. 4.1, а). Рабочая жидкость после обратного клапана 1 поступает первоначально в полость, отделенную перегородкой 2, а затем сливается на свободную поверхность в баке. Избежать сифонного эффекта при замене клапана можно, если в перегородке предусмотреть отверстие 3 для подсоса воздуха. Таким образом, при демонтаже клапана теряется только количество жидкости, находящейся за перегородкой бака (у клапана). На рисунке 4.1, 6 показано, как устанавливается насос 4, чтобы можно было отсоединить его без опорожнения бака. Пуск заново установленного насоса быстро перемещает жидкость по колену трубопровода .5. после чего заполняется весь контур. Участок трубопровода можно разместить и внутри бака (рис. 4. l, в). Камера всасывания 6 с фильтрующей решеткой имеет пробку 8 для сообщения камеры с атмосферой. Для осмотра и чистки решетки, камеры без опорожнения бака крышка 7 выполняется съемной.

При эксплуатации системы, а также при заливке в нее рабочей жидкости могут появляться загрязнения. Для удаления крупных инородных частиц из системы на всасывающем трубопроводе устанавливаются фильтры. Чтобы сделать конструкцию

129

компактной, фильтры желательно выполнять как целое с циркуляционным баком (рис. 4.1, г). В таком случае обслуживание фильтра не потребует опорожнения бака, но камера фильтра, разумеется, должна быть осушена па время осмотра Фильтр 11 бака выполнен заодно с самоотключающимся сифоном 10, в котором имеется отверстие У для подсоса воздуха при опорожнении подводящего трубопровода. Большинство же фильтров во время обслуживания автоматически не отключаются. Во избежание разрежения на всасывании насосов фильтры применяются только с крупной ячейкой (для грубой очистки). Если фильтр помещают в трубопроводе с внешней стороны бака, то следует принять меры предосторожности от подсасывания воздуха. Фильтр применяется с байпаспыми клапанами и приборами, которые измеряют перепад давления на нем.

Впротивоположность бытующему мнению циркуляционные баки не являются эффективными охладителями (особенно в системах большой мощности). Поэтому для охлаждения рабочей жидкости бак не следует делать чрезмерно большим, а разумно использовать встроенный или выносной теплообменник. В баке должна быть воздушная трубка или сапун. Сетка на сапуне задержит твердые частицы (пыль).

Вотношении обслуживания вспомогательный насос со всасывающим трубопроводом является самым важным элементом системы. Нужно стремиться обеспечить во всасывающем трубопроводе ламинарный поток, для чего следует избегать изгибов труб под острыми углами, резких изменений внутреннего сечения трассы. Следует применять разъемное соединение трубопровода с насосом. чтобы легко демонтировать последний для ремонта и профилактических осмотров Не допускается появление разрежения на всасывании насосов, которое может явиться причиной кавитации. Нельзя ставить насос на резонирующую опору, поэтому в качестве фундамента следует использовать плиту или тяжелое литое основание. Соединение валов насоса и двигателя следует выполнять с минимальной несоосностью, что снижает шум и увеличивает долговечность системы.

Вцелях предотвращения вибрации систем как одной из причин разгерметизации контура длинные трубопроводы фиксируются на подвесках или раскрепляются.

Защиту гидросистем от превышения давления и гидравлических ударов осуществляют установкой предохранительных или регулировочных клапанов и дроссельных шайб.

4.2. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЧНЫХ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ

Размещение в замкнутом объеме герметичных насосов подшипниковых опор, ротора, статорной перегородки и обмотки статора, являющихся источниками тепла, а также присутствие в непосредственной близости от перекачиваемой среды конструкционных

130