Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е.Алексеева

Выксунский филиал

Кафедра общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин

Методическое пособие к выполнению

лабораторной работы 1-5

«Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара»

Для студентов всех специальностей и всех форм обучения ВФ НГТУ

г. Выкса

2009г.

Составители: В.П. Маслов, О.Д. Честнова, С.А.Ковыляев

Определение коэффициента диффузии воздуха и водяного пара с помощью экспериментальной установки ФПТ1-4: методическое пособие к выполнению лаб.работы № 1-5 по дисциплине «Физика» для студентов всех специальностей и всех форм обучения ВФ НГТУ; сост.: В.П.Маслов и др. г.Н.Новгород, 2009. -10 с.

Дана методика определения коэффициента диффузии воздуха и водяного пара с помощью экспериментальной установки ФПТ1-4. При написании использованы описания лабораторных работ НГТУ, МАИ, МИФИ, СФТИ и др. вузов.

Научный редактор А.А. Радионов

Редактор Э.Б. Абросимова

Подписано в печать Формат 60х48 1/16. Бумага газетная.

Печать офсетная. Усл. п. л. 0,75. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 200 экз. Заказ 14.

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е.Алексеева

Типография НГТУ. 603950, ГСП-41, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24.

© Нижегородский государственный технический

университет им. Р.Е.Алексеева, 2009

Введение

Физические основы явлений переноса

Явления переноса обусловлены хаотическим движением молекул газа, которые, переходя из одних точек пространства в другие, переносят присущие им количество движения, энергию и массу. К таким явлениям относятся: внутреннее трение или вязкость (обусловленная переносом количества движения), теплопроводность (обусловленная переносом энергии) и диффузия (обусловленная переносом массы вещества).

Явления переноса возникают при нарушении равновесия в системе, носят необратимый характер и стремятся привести систему в равновесное состояние. Они вызваны неодинаковыми значениями какой – либо величины в пространстве. Так, внутреннее трение вызвано разницей скоростей течения слоев газа, теплопроводность – разностью температур слоев, диффузия – переменной концентрацией частиц вещества.

Н еоднородность

в пространстве значений величины может

быть задана с помощью ее градиента –

вектора, характеризующего изменение

этой величины при перемещении на

единичную длину и направленного в

сторону наиболее быстрого ее возрастания.

При записи уравнения переноса будем

полагать, что изменение этой величины

происходит только вдоль одной из

координат, например, вдоль оси ОХ.

еоднородность

в пространстве значений величины может

быть задана с помощью ее градиента –

вектора, характеризующего изменение

этой величины при перемещении на

единичную длину и направленного в

сторону наиболее быстрого ее возрастания.

При записи уравнения переноса будем

полагать, что изменение этой величины

происходит только вдоль одной из

координат, например, вдоль оси ОХ.

3

Диффузия

Это процесс выравнивания концентраций газов, который сопровождается переносом массы соответствующего компонента газа из области с большей в область с меньшей концентрацией. Масса компонента газа, переносимая вследствие диффузии через поверхность площадью S, перпендикулярную оси ОХ, за время τ, определяется законом Фика:

![]() . (1)

. (1)

Здесь

![]() - градиент плотности компонента газа

(ρ – плотность компонента газа, ρ=m0n,

где m0

– масса молекулы компонента газа, n

– концентрация молекул компонента

газа);

- градиент плотности компонента газа

(ρ – плотность компонента газа, ρ=m0n,

где m0

– масса молекулы компонента газа, n

– концентрация молекул компонента

газа);

D – коэффициент диффузии.

Коэффициент диффузии численно равен массе данного компонента, переносимой через единицу площади поверхности за единицу времени при единичном градиенте плотности. В СИ единицей коэффициента диффузии является квадратный метр на секунду (м2/с).

Знак минус в уравнении (1) обусловлен тем, что перенос массы всегда осуществляется в сторону уменьшения величин, неоднородностью которых он вызван. Градиент же по определению всегда направлен в сторону увеличения соответствующей величины.

Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара.

Цель работы: изучение диффузии как одного из явлений переноса. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара по скорости испарения жидкости из капилляра.

Методика измерений

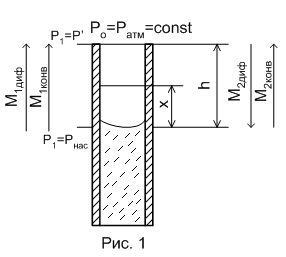

Наиболее распространенным методом определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара является метод, основанный на измерении скорости испарения жидкости, частично заполняющей узкую трубку постоянного сечения S, в атмосферный воздух (рис. 1).

Пусть все величины, характеризующие состояние водяного пара, имеют индекс «I», а величины, характеризующие состояние воздуха – индекс «2».

На границе с

жидкостью (х=0) парциальное давление

пара р1

равно давлению насыщенного пара рнас

при температуре опыта. внутри трубки

давление водяного пара изменяется от

рнас

до давления р′ на срезе трубки,

соответствующего влажности воздуха в

лаборатории, т. е. существует градиент

парциального давления пара

![]() ,

вследствие чего в трубке возникает

диффузионный поток М1диф

пара, направленный вверх (рис. 1).

,

вследствие чего в трубке возникает

диффузионный поток М1диф

пара, направленный вверх (рис. 1).

На основе закона Фика (1) получим выражение, связывающее массу пара,

4

переносимую через площадь поперечного сечения трубки за одну секунду, с градиентом давления водяного пара. Плотность пара можно выразить через его

парциальное давление, используя основное уравнение молекулярно – кинетической теории:

![]() .

.

![]() , (2)

, (2)

где m01 – масса молекулы пара; М1 – молярная масса пара.

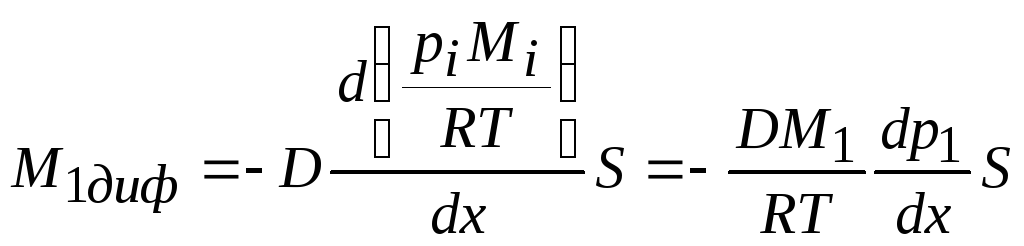

Используя соотношение (2), выражение закона Фика (1) для диффузии пара можно представить в виде:

(3)

(3)

Так как в любом сечении капилляра общее давление р0, равное сумме парциальных давлений пара р1 и воздуха р2, постоянно и соответствует атмосферному давлению:

![]() (4)

(4)

![]() (5)

(5)

Уравнение (5) указывает на наличие в трубке градиента парциального давления воздуха с обратным знаком. Вследствие этого в трубке при x>0 существует диффузионный поток воздуха, направленный вниз и переносящий в соответствии с (3) за одну секунду массу воздуха:

![]() (6)

(6)

где М2 – молярная масса воздуха.

Поверхность жидкости непроницаема для воздуха, поэтому для компенсации приходящего воздушного диффузионного потока в капилляре должен существовать общий конвективный поток смеси, направленный вверх, с которым за одну секунду переносится масса Мконв=М1конв+М2конв. Массу компонента газа, переносимую за одну секунду с конвективным потоком смеси, можно представить в виде:

![]() (7)

(7)

или, с учетом формулы (2) в виде:

![]() (9)

(9)

где u – скорость конвективного потока смеси.

Соответственно масса водяного пара, переносимая за одну секунду диффузионным и конвективным потоками через площадь поперечного сечения капилляра, запишется следующим образом:

![]() (10)

(10)

5

Поскольку масса воздуха, переносимая диффузионным потоком вниз [см (6)], равна массе воздуха, переносимой конвективным потоком вверх [см (8)], то:

![]() (11)

(11)

Из (10) находим скорость конвективного потока смеси:

![]() (12)

(12)

Или с учетом соотношений (6) и (7):

![]() (13)

(13)

Подставляя (12) в (9)получаем следующее выражение для массы пара, переносимой за одну секунду через площадь поперечного сечения капилляра:

![]() (14) Массу

пара М1

можно выразить через скорость понижения

уровня жидкости в капилляре:

(14) Массу

пара М1

можно выразить через скорость понижения

уровня жидкости в капилляре:

![]() (15)

(15)

где ρж – плотность жидкости; Δh – понижение уровня жидкости за время Δτ.

Выражение (15) с учетом (14) запишется в виде:

![]() (16)

(16)

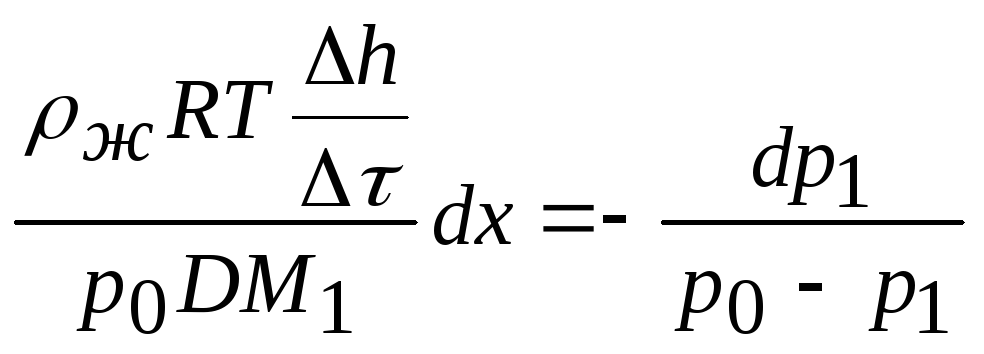

Уравнение (16) можно решить методом разделения переменных:

.

.

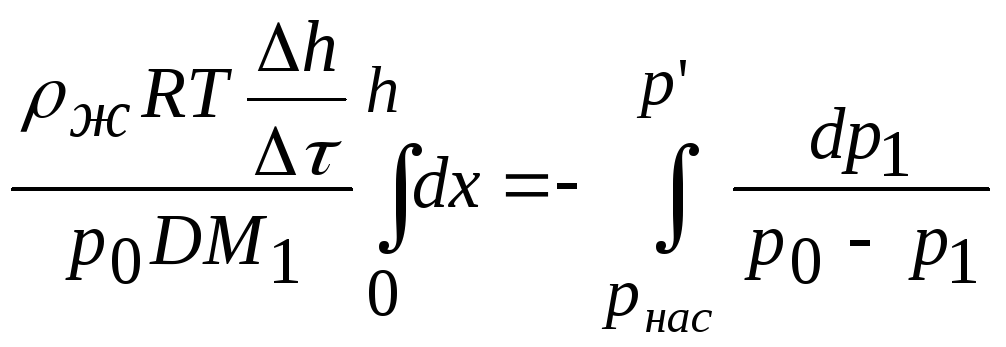

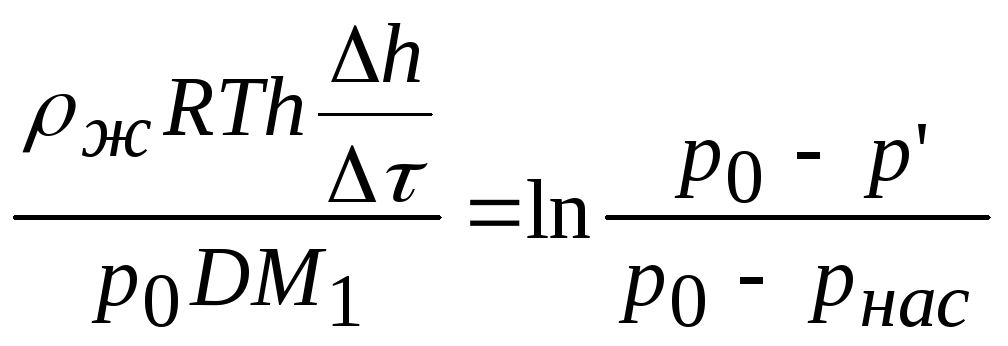

Интегрируя и подставляя пределы для х от 0 до h, а для р1 от рнас до р′, т. е. давления, соответствующего влажности воздуха в помещении лаборатории, получаем:

.

.

Откуда

(17)

(17)

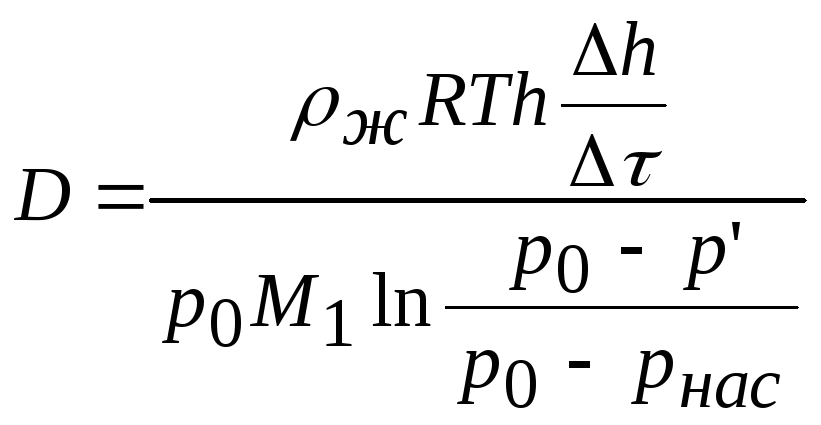

Из уравнения (17) находим расчетную формулу для определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара:

(18)

(18)

6