ФИЗИКА 1 семестр / Отчёты 1 семестр / Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом(Кочедыков)

.doc

Нижегородский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институтЛабораторная работа по физике №2

Тема: Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом группа : студент:

2005 г. |

Цель работы: изучение внутреннего трения воздуха как одного из явлений переноса в газах.

Методика измерений

Для определения коэффициента вязкости воздух продувается через тонкий канал (капилляр) с небольшой скоростью. При малых скоростях потока течение в канале является ламинарным, т. е. поток воздуха движется отдельными слоями, и его скорость в каждой точке направлена вдоль оси канала. Такое течение устанавливается на некотором расстоянии от входа в капилляр, поэтому для достижения достаточной точности эксперимента необходимо выполнение условия R«L, где R – радиус, L – длина капилляра.

Рассмотрим подробнее течение газа в круглом канале диаметром d=2R при ламинарном режиме течения. Выделим воображаемый цилиндрический объем радиусом r и длиной l (рис. α)

Обозначим давления на торцах цилиндра через p1 и p2 . При установившемся течении вектор скорости в каждой точке канала не меняется со временем. Тогда сила давления на выбранный объем (p1 - p2 )πr2 , действующая в направлении течения газа, уравновешивается силой внутреннего трения F, действующей со стороны наружных слоев газа:

(p1 - p2 )πr2 =F

Сила внутреннего трения определяется по формуле Ньютона:

![]() ,

,

где S – площадь боковой поверхности цилиндра S=2πrl .

Вследствие трения скорость газа убывает

с увеличением расстояния от оси канала.

Следовательно, величина

![]() отрицательна и

отрицательна и

![]() =

= .

.

Исходя из этого, силу внутреннего трения можно представить в виде:

![]()

отсюда:

![]()

разделяя переменные, получаем:

![]()

Проинтегрируем это уравнение для пределов, найденных с учетом условия, что сила внутреннего трения о стенку канала тормозит прилежащий слой газа, т. е. при r=Ru=0 :

![]() .

.

Получаем параболический закон изменения скорости газа по радиусу канала:

,

,

где

![]() .

.

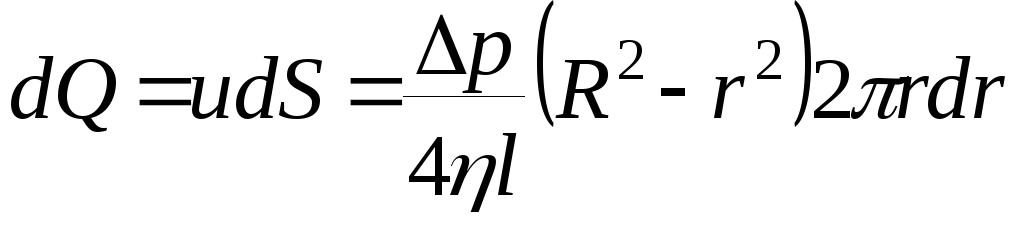

Вычислим объемный расход газа (объем газа, протекающий за единицу времени через поперечное сечение канала). Разобьем поперечное сечение канала на кольца шириной dr (рис. б). Объемный расход газа через кольцо радиусом r можно представить в виде:

Соответственно объемный расход газа Q через канал будет:

.

.

Интегрируя, получаем формулу Пуазейля:

(*)

(*)

Соотношение (*) используется для экспериментального определения коэффициента вязкости газа. Измеряя объемный расход Q и разность давлений ∆p воздуха на концах капилляра длиной L и диаметром d, коэффициент вязкости можно рассчитать по формуле:

.

.

Экспериментальная установка

Для определения коэффициента вязкости воздуха предназначена экспериментальная установка ФПТI-I:

Воздух в капилляр 2 нагнетается микрокомпрессором, вмонтирован-ным в блок управления. Величина объемного расхода воздуха устанавливается с помощью регулятора 5, и измеряется реометром 1.

Для определения разности давлений воздуха на концах капилляра предназначен U- образный водяной манометр 4, колена которого соединены с камерами отбора давления 3.

Порядок выполнения работы

-

Включить установку тумблером «Сеть».

-

С помощью регулятора расхода 5 установить по показаниям реометра 1 выбранное значение объемного расхода воздуха Q.

-

Замерить разность давлений Δp в коленах манометра 4. Значения Q и Δp занести в таблицу:

|

Номер измерения |

Q, м3/с |

Δp, Па |

Т, К |

р0, Па |

η, кг/(м∙с) |

υ, м/с |

λ, м |

Z, c-1 |

n, м-3 |

de, м |

|

1 |

0,1∙10-5 |

2666,4 |

297,15 |

101590 |

0,0064 |

14,73 |

0.0011 |

13391 |

2.48*1025 |

2.87*10-12 |

|

2 |

0,2∙10-5 |

5599,4 |

0,0068 |

0.0012 |

12275 |

2.75*10-12 |

||||

|

3 |

0,3∙10-5 |

10932,2 |

0,0088 |

0.0015 |

9820 |

2.46*10-12 |

||||

|

4 |

0,4∙10-5 |

13865,3 |

0,0085 |

0.0014 |

10521 |

2.55*10-12 |

||||

|

5 |

0,5∙10-5 |

18931,4 |

0,0092 |

0.0016 |

9206 |

2.38*10-12 |

-

Повторить измерения по п.п. 2, 3 для 3-5 значений объемного расхода воздуха.

-

Для каждого режима определить коэффициент вязкости воздуха. Найти среднее значение коэффициента вязкости η.

ηср=0,0079кг/(м∙с)

-

Вычислить среднеарифметическую скорость движения молекул воздуха, учитывая, что молярная масса воздуха μ=29∙10-3 кг/моль.

![]()

-

Определить среднюю длину свободного пробега λ и среднее число соударения молекул Z за одну секунду.

![]() ;

; ![]()

-

Найти концентрацию молекул воздуха n и рассчитать эффективный диаметр молекул de.

![]() ;

;

![]()

-

Оценить погрешность результатов измерений.

-

Выключить установку.

ВЫВОД: Экспериментальным путем была выявлена зависимость ряда параметров от величины объемного расхода воздуха. Так, увеличивая объемный расход воздуха, мы выяснили, что коэффициент вязкости тоже увеличивается.

Вместе с этим, считая, что среднеарифметическая скорость движения молекул воздуха постоянна, увеличивалась средняя длина свободного пробега молекул и количество соударений между ними.