- •Ю.А. Двойченко

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Элементы водопроводных судовых систем

- •1.1. Материалы трубопроводных систем

- •1.1.1. Материалы труб

- •1.1.2. Прокладочные материалы

- •Главные параметры материалов прокладок

- •1.2. Трубы

- •1.2.1. Геометрические параметры труб в зависимости от материала трубопроводов

- •Минимально допустимые толщины стенок труб общесудовых систем, регламентируемые Правилами Регистра

- •Стандартные толщины стенок стальных труб по гост 8732-78

- •Диаметры и толщины стенок медно- никелевых труб (гост 17217-79) с ограничением по ост 5.9242-75

- •1.2.2. Давление в трубах

- •1.2.3. Защита трубопроводов от коррозии и эрозии

- •1.3. Арматура

- •1.3.1. Соединительная арматура

- •1.3.2. Запорно - переключающая арматура

- •1.3.3. Регулирующая арматура

- •1.3.4. Дистанционный привод и дистанционное управление арматурой

- •1.3.5. Отличительные планки

- •1.3.6. Фильтры

- •1.3.7. Концевая арматура

- •1.3.8. Установка протекторов

- •1.3.9. Устройства измерения и датчики контроля уровня жидкости в отсеках и цистернах

- •1.3.10. Измерительные приборы и датчики давления

- •1.4 Насосы

- •1.4.1. Виды судовых насосов и области их применения

- •1.4.2. Характеристики насосов и системы

- •1.4.3 Пневмоцистерны

- •1.5 Цистерны

- •1.5.1 Виды и назначение цистерн

- •1.5.3. Сборная цистерна сточных вод

- •1.5.2. Сборная цистерна нефтесодержащих вод

- •1.6.1. Установки для обработки сточных вод и фильтрующее оборудование нефтесодержащих вод2

- •1.6.2. Установка подготовки питьевой воды

- •Классификация и идентификация серийно выпускаемых элементов систем

- •2. Общие принципы проектирования судовых систем

- •2.1. Системный подход к проектированию судна и его элементов

- •2.1.1. Среда существования судна как совокупность подсистем

- •2.1.2. Проект судна как информационная система

- •2.1.3. Судно как система систем

- •2.1.4. Система приоритетов при проектировании общесудовых систем

- •2.1.5. Общие принципы проектирования систем, положенные в основу Правил и Норм

- •2.2. Этапы и стадии проектирования систем

- •2.2.1. Подготовительная стадия

- •2.2.2. Этап эскизного проектирования

- •2.2.3. Этап технического и техно-рабочего проекта судна в постройке

- •2.3. Разработка принципиальных схем систем

- •2.3.1. Общие понятия о схемах судовых систем

- •Условные обозначения трубопроводов и их элементов

- •2.3.2. Виды линий трубопроводов, их конфигурация и назначение

- •2.3.3. Типы компоновок схем систем

- •2.3.4. Основные приемы и порядок составления схем систем

- •2.5. Расчеты систем

- •2.5.1. Виды расчетов

- •2..5.2. Виды и особенности гидравлических расчетов

- •2.5.3. Порядок расчета простой разветвленной системы

- •2.5.4. Особенности расчета сложной разветвленной системы

- •2.6. Конструкторская документация по проектированию общесудовых систем на стадии технического проекта судна в постройке

- •2.6.1. Правила и рекомендации по оформлению принципиальных схем

- •Типовой состав технических требований на принципиальных схемах вновь строящихся судов

- •Дополнительные технические требования на принципиальных схемах переоборудуемых судов

- •2.6.2. Оформление расчетов по судовым системам

- •2.6.3. Пояснительная записка и спецификация по разделу «Общесудовые системы»

- •Связь текстов нормативных документов и пояснительной записки

- •2.6.4. Рассмотрение и согласование проектной документации Регистром и Санитарной инспекцией

- •Пример ответа проектанта на замечания эксперта Регистра

- •Библиографический список

2.3.4. Основные приемы и порядок составления схем систем

Каждая схема системы должна показывать пути жидкости и газа по трубопроводам, все элементы, необходимые для работы и управления работой системы. Поэтому проектант должен понимать логикуфункционирования системы, вытекающую из ее назначения, знать особенности, вытекающие из требований нормативных документов. Введение в эти знания будет дано ниже, при рассмотрении конкретных систем. Сейчас же рассмотрим наиболее общие принципы составления схемы любой системы в рамках эскизного проекта.

Исходными сведениями для составления схемы системы являются:

– функциональное назначение системы ;

– принятая компоновка системы;

–общее расположение судна – схематичные планы трюмов и палуб, продольный разрез по ДП, расположение цистерн, план размещения основного оборудования (ГД, ДГ, котел, ГРЩ) в МО;

– свод требований к системе, выбранных из Правил и РД;

– перечень специфических элементов системы, необходимых для функционирования именно этой системы (например, приемные сетки с невозвратными клапанами в осушительной системе и пр.).

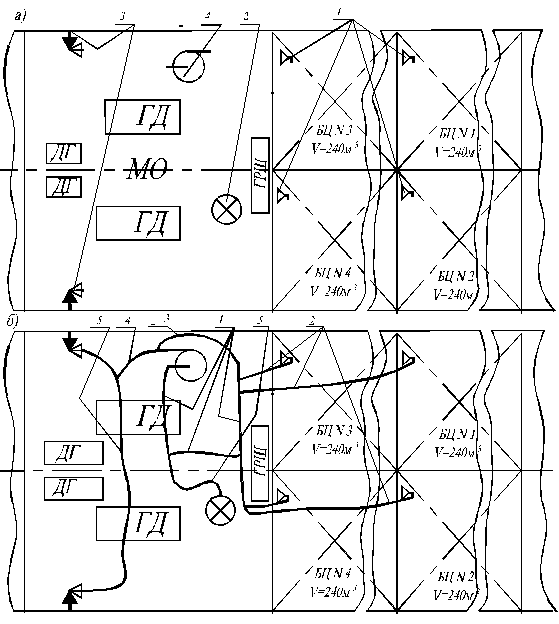

Начальные этапы составления схемы иллюстрируются рис. 2.7, на котором показан процесс разработки схемы условной балластной системы

Составление схемы состоит из следующих этапов:

I. – На планах палуб или трюмов производится расстановка концевых элементов (арматуры, приемных отростков, кингстонов и пр.), в которые поступает жидкость или воздух. Далее расставляются концевые элементы,

Рис. 2.7. Начальные этапы составления схемы системы: а)- этап I и II, установка концевых элементов и насоса: 1-приемные раструбы, 2-днищевой кингстон, 3-бортовые отливные отверстия, 4-насос; б) – этап III - проведение линий трубопроводов: 1-балластная магистраль, 2- приемно–наполнительные отростки, 3- наполнительный отвод, 4- отливной трубопровод насоса, 5 – отливная перемычка, 6 – трубопровод забора забортной воды;

Рис. 2.8. Заключительные этапы составления схемы системы: а) – этап IV – установка управляющей арматуры: 1- клинкеты отростков, 2- клинкеты переключения забора воды из цистерн или из кингстона, 3- отсечная арматура насоса, 4 – клапан заполнения цистерн балластом, 5 - маневровые клапаны переключения борта выдачи балластных вод, 6- параллельные участки трубопроводов, 7 – лишнее колено на трубопроводе; б) – этап V и VI– корректировка и дополнение схемы: 1 – группировка арматуры одинакового назначения для удобства обслуживания, 2- уборка лишнего колена , 3 – дополнение схемы элементами функциональной группы насоса; ( ГД –главный двигатель, ДГ- дизель –генератор)

через которые среда истекает из системы наружу. Эта процедура регламентирована наибольшим количеством требований Регистра, РД и СанПиН. Без выполнения подготовительной работы по пп. 4 и 5 в исходных данных, правильно расставить элементы не удастся. (рис.2.7, а)

II. – Устанавливается положение средства перемещения среды в данной системе (насоса, вентилятора, пневмоцистерны) на плане МО или на планах палуб. Несмотря на то, что схема является принципиальной, размещать оборудование системы относительно ГД и ДГ, ГРЩ следует с учетом возможности его обслуживания, соблюдения размеров проходов. Это позволит на этапе техно-рабочего проектирования сократить трудоемкость разработки монтажных чертежей.

III. – В соответствии с логикой работы системы и принятой компоновкой производится соединение элементов линиями трубопроводов. Вначале проводятся магистрали, а затем отростки. Эти линии связи проводятся пока без привязки к плану палубы или трюма, главное трубопроводы должны обеспечивать перемещение среды в заданном направлении. При их проведении следует учитывать, что главные двигатели и другие устройства, стоящие на фундаментах не являются препятствием для прокладки трубопроводов (рис.2.7,б).

IV. - В соответствии с логикой действия системы на линиях связи устанавливается управляющая арматура (рис. 2.7-в). В отличии от трубопроводов, арматура должна устанавливаться вне фундаментов механизмов и устройств.

.V– Производится корректировка расположения трубопроводов:

а) линии трубопроводов привязываются к конструкции корпуса и устанавливаются места их расположения ( двойное дно или двойной борт, подволок коридора и т.п.), их направление должно быть параллельно или перпендикулярно ДП;

б) убираются лишние колена и параллельные участки труб;

в) корректируется расположение арматуры – элементы с одинаковым функциональным назначением группируются в одном месте для удобства обслуживания, располагаются с учетом легкого доступа к ним (рис.2.7-г).

VI. -. На схеме изображаются второстепенные (для понимания работы системы) элементы - переборочные стаканы, спускные пробки, подвески, компенсаторы. Кроме этого устанавливаются элементы функциональных групп устройств и оборудования (насосов, пневмоцистерн и др.) контрольно -измерительные приборы, фильтры, предохранительные клапаны и многое другое. Рядом с каждым трубопроводом проставляются размер трубы – наружный диаметр и толщина стенки (рис.2.7-г).

VII. – Составляется перечень элементов системы (см. далее, п. 2.6.1, в), который оформляется в виде отдельного документа или помещается на поле чертежа схемы. К каждому элементу на схеме проводится линия – выноска с полкой за пределы контура судна. На полке проставляются номера позиций из перечня элементов. Отдельно, на полках линий – выносок, проведенных к условным обозначениям насосов на схеме, указываются назначение насоса и его основные параметры.

VIII. - В поле чертежа (над основной надписью) приводятся технические требования (ТТ), которые следует учесть при изготовлении системы (типы соединения труб, методы и способы контроля и пр., см. далее п. 2.6.1, б).

Особенности выполнения этапов VIIиVIIIбудут даны далее, при рассмотрении вопросов проектирования конкретных систем.

IX. – Если требуется показать расположение трубопроводов по вертикали – относительно главной палубы, ватерлинии, относительно противопожарных переборок схема изображается на продольном разрезе или в изометрии (см. п.2.6.1, а).

При составлении схем систем следует использовать функциональные группытрубопроводов и арматуры, которые обеспечивают работу механизма или устройства. На рис. 2.9 показана функциональная группа, которая обязательна для любого насоса, перекачивающего воду. (На рис. 2.4 и 2.5 для упрощения насосы на схеме изображены без своих функциональных групп, в реальности они обязательны). Назначение элементов функциональной группы, показанной на рис. 2.9 следующее:

Отсечная арматура служит для отсечения насоса и фильтра от системы для обслуживания или ремонта. На входе в насос устанавливается, как правило, клинкетная задвижка для снижения сопротивления всасывающего трубопровода. На выходе устанавливается невозвратно - запорный клапан, который не позволяет вытекать воде при снятом насосе, когда напор в системе обеспечивает резервный насос. Если этот клапан забыли закрыть (резервный насос работает периодически), затопление отсека не произойдет. Если забыть закрыть клинкетную задвижку перед фильтром (см.рис 2.8-б), то вода немедленно пойдет через открытый фильтр из кингстона с низким напором.

|

Рис. 2.9. Функциональная группа насоса: 1- насос, 2- отсечная клинкетная задвижка, 3- отсечный невозвратно-запорный клапан (регулирующий), 4- фильтр, 5-манометровый щит, 6- манометр, 7- мановакуумметр, 8- манометровый клапан. 9- датчик давления |

Это легко заметить, поэтому на входе невозвратный клапан не требуется. Отсечный клапан на выходе часто делается регулирующим. Фильтр (обычно тонкой очистки) служит для задержки нитевидных загрязнений (водоросли, нити ветоши) , которые могут обматываться вокруг крыльчатки и выводить насос из строя. Очистка фильтра также невозможна без закрытия отсечной арматуры. Важнейшим элементом группы является мановакуумметр. При запуске насоса следует следить за его показаниями, и если происходит превышение допустимой высоты всасывания (см. п. 1.4.2), необходимо выключить насос, проверить |

открытие арматуры на всасывании, либо очистить фильтр.

Манометр показывает напор в системе, который создает насос, поскольку вращение вала двигателя не обязательно свидетельствует о работе насоса (может быть сорвана шпонка, крыльчатка обмотана ветошь и пр.). Свою важную роль играют и манометровые клапаны. Их устройство (см. рис.1.53-в) позволяет продуть трубку, ведущую к манометру от окалины и других загрязнений, а также присоединить контрольный манометр для поверки штатного.

В напорном трубопроводе после насоса в ответственных системах (осушительная, водопожарная и др.) на трубопроводе устанавливается датчик давления, сигнал от которого выводится в ходовую рубку, где контролируется работоспособность системы.

Здесь приведена функциональная группа центробежного насоса, как наиболее распространенная в общесудовых системах. Другие функциональные группы будут рассмотрены далее в разделах, посвященных проектированию конкретных систем.

На рис. 2.8 показана принципиальная схема системы, привязанная к плану трюма. Аналогично привязываются схемы к планам палуб. Однако не всегда удается однозначно передать особенности прохода линий трубопроводов в вертикальном направлении. Поэтому для многих систем схемы выполняются как на планах палуб и трюмов, так и на продольных разрезах. Наибольшей наглядностью обладают схемы выполненные (как и палубы) в изометрии. С развитием графических технологий объемного моделирования такие схемы достаточно просты в исполнении, хотя при этом возникает большое количество затруднений по обозначению трубопроводов, применению стандартных обозначений и т.п. На основе личного опыта автор может порекомендовать для таких схем простую плоскую изометрию. В изометрии или дополнительно на вертикальных разрезах судна целесообразно выполнение схем, трубопроводы которых пересекают большое количество палуб по вертикали – водотушения, отопления, водоснабжения, вентиляции и пр. Трюмные системы (балластная, осушительная, нефтесодержащих вод) не требуют изображения на вертикальных разрезах или в изометрии.

Следует отметить еще одну компактную форму принципиальной схемы, не привязанной к общему расположению. Она изображается для справки на монтажных чертежах в техно- рабочем проектировании. Большое количество конструктивных подробностей и деталей в этих чертежах делают практически невозможным понимание принципа работы системы. Принципиальная схема в компактной форме дает представление о работе системы и связях элементов между собой, упрощая чтение монтажного чертежа.

Иногда для экономии времени эту форму применяют в эскизном проектировании для компактных систем расположенных в одном помещении или отсеке (автономная система кондиционирования, вентиляции и пр.)