- •СОДЕРЖАНИЕ

- •Предисловие

- •1.1. Электрическое поле

- •1.2. Теорема Остроградского - Гаусса

- •1.3. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля

- •1.4. Связь между напряженностью и потенциалом

- •1.5. Электрический диполь. Поляризация диэлектриков

- •1.7. Проводники в электростатическом поле

- •1.8. Конденсаторы

- •2.1. Электрический ток. Сила и плотность тока

- •2.2. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение

- •2.3. Закон Ома. Сопротивление проводников

- •2.4. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца

- •2.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •2.6. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей

- •3.1. Магнитный момент. Магнитная индукция

- •3.2. Закон Ампера

- •3.3. Сила Лоренца

- •3.4. Напряженность магнитного поля. Закон Био - Савара - Лапласа

- •3.5. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. Теорема Гаусса для поля

- •4.1. Основной закон электромагнитной индукции

- •4.2. Самоиндукция. Индуктивность

- •4.3. Взаимная индукция

- •5.1. Собственные незатухающие колебания

- •5.2. Собственные затухающие колебания. Вынужденные колебания

- •Введение

- •1. Теоретическая часть

- •2 Методика эксперимента и описание установки

- •2.1. Выбор методики эксперимента

- •2.2. Экспериментальная установка и требования к ее элементам

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Правила техники безопасности при выполнении работы

- •3.2. Подготовка установки к работе

- •3.3. Задание 1. Исследование электростатического поля плоского конденсатора

- •3.4. Задание 2. Исследование электростатического поля цилиндрического конденсатора

- •Контрольные вопросы

- •Графическое дифференцирование

- •Примеры решения задач

- •Введение

- •1. Теоретическая часть

- •1.1. Электромагнитная индукция

- •1.2. Взаимная индукция

- •1.3. Самоиндукция

- •2. Методика эксперимента и описание установки

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Подготовка установки к работе

- •3.2. Исследование зависимости ЭДС индукции (взаимоиндукции) от частоты магнитного поля

- •3.3. Исследование зависимости ЭДС индукции от ориентации контура в магнитном поле

- •3.4. Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от частоты синусоидального тока

- •Контрольные вопросы

- •Примеры решения задач

- •Введение

- •1. Теоретическая часть

- •1.1. Характеристики электрического тока

- •1.2. Электродвижущая сила. Закон Ома

- •1.3. Правила Кирхгофа

- •2. Методика эксперимента и описание установки

- •2.1. Сущность метода компенсации

- •2.2. Выбор методики эксперимента. Метод вилки

- •2.3. Описание экспериментальной установки

- •3. Экспериментальная часть

- •3.1. Правила техники безопасности при выполнении работы

- •3.2. Подготовка установки к работе

- •3.3. Определение ЭДС источника

- •Контрольные вопросы

- •Примеры решения задач

- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

r |

μ0 I [dl , rr] |

|

|

||

dΒ = |

|

r 3 |

. |

(3.9) |

|

4π |

|||||

|

|

|

|||

Для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип суперпозиции:

Β = ∑Βi . |

(3.10) |

i

3.5. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. Теорема Гаусса для поля Β

Циркуляция вектора Βr по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной μ0 на алгебраическую сумму токов, ох-

ватываемых этим контуром:

∫Βdl |

= μ0 ∑I k . |

(3.11) |

L |

k |

|

Ток Ik считается положительным, если его направление связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта.

Потоком вектора магнитной индукции через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная

где dSr |

dФ = ΒdS , |

(3.12) |

= dS nr - вектор, модуль которого равен dS , а направление совпадает с |

||

направлением нормали n к площадке. |

|

|

|

Теорема Гаусса для поля Β определяет, |

что поток вектора магнитной |

индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю: |

||

|

∫Β dS = 0 . |

(3.13) |

|

S |

|

Это означает, что линии вектора Β являются замкнутыми.

ГЛАВА 4 Электромагнитная индукция

4.1. Основной закон электромагнитной индукции

При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур, в нем возникает ЭДС электромагнитной индукции.

|

εi = − |

dФ |

, |

(4.1) |

|

где Ф = ∫ΒrdSr |

dt |

||||

|

|

|

|||

- магнитный поток. |

|

|

|||

S

Используя закон Ома для полной цепи и основной закон электромагнитной индукции (4.1), можно получить выражение для индукционного тока:

Ii = |

εi |

= − |

1 |

|

dФ |

. |

(4.2) |

||

|

|

||||||||

|

R |

|

R dt |

|

|||||

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

4.2. Самоиндукция. Индуктивность

Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называют самоиндукцией.

При отсутствии вблизи контура с током ферромагнетиков полный маг-

нитный поток Ф через контур пропорционален силе тока I : |

|

Ф = LI , |

(4.3) |

где L - коэффициент, называемый индуктивностью контура. Индуктивность L зависит от размеров и формы контура, а также от магнитных свойств окружающей среды. Единицей индуктивности является генри (Гн).

При изменении магнитного потока в контуре возникает ЭДС самоиндукции εS :

εS = − ddФt = − ddt (LI ).

Если при этом индуктивность L не изменяется, то: |

|

||

εS = −L |

dI |

. |

(4.4) |

|

|||

|

dt |

|

|

4.3. Взаимная индукция

Возникновение ЭДС в одном контуре при изменении силы тока, протекающего по другому контуру, называют взаимной индукцией.

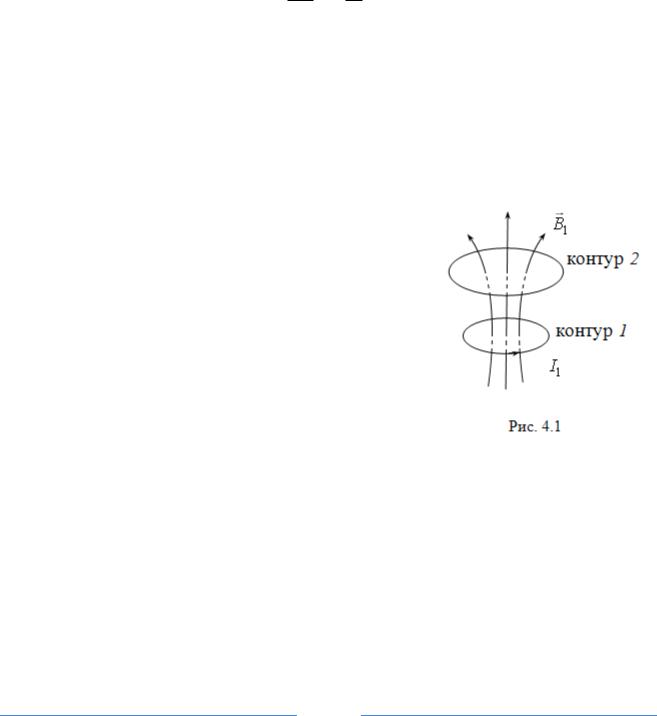

Рассмотрим два неподвижных друг относительно друга контура (рис.4.1), по одному из которых течет ток I1 , создающий магнитное поле Β1 .

Согласно (3.9), Β1 ~ I1 , поэтому магнитный поток, созданный током I1 и пронизывающий контур 2, Ф21 ~ I1 . Тогда можно записать:

Ф21 = L21I1 , |

(4.5) |

где L21 - взаимная индуктивность - коэффициент пропорциональности, завися-

щий от размеров обоих контуров, их взаимного расположения и магнитной проницаемости окружающей среды.

Задав ток I2 в контуре 2 и проведя аналогичные рассуждения для потока Ф12 , созданного током I2 и пронизывающего контур 1, запишем:

Ф12 = L12 I2 . |

(4.6) |

21

Коэффициенты пропорциональности L12 и L21 равны между собой ( L12 = L21 ) и называются взаимной индуктивностью контуров. Единицей измерения для них так же, как и для индуктивности, является генри (Гн).

ГЛАВА 5 Электрические колебания

5.1.Собственные незатухающие колебания

Вцепи (рис. 5.1), содержащей катушку индуктивности L , конденсатор емкости С и сопротивление R , могут возникнуть электрические колебания. Такая

цепь называется колебательным контуром.

Пусть вначале нижняя обкладка конденсатора заряжена положительно, а верхняя – отрицательно.

При этом вся энергия сосредоточена в конденсаторе. Замкнем ключ К. Конденсатор начнет разряжаться, через катушку и сопротивление потечет ток I . Электрическая энергия конденсатора начнет превращаться в магнитную энергию катушки и джоулево тепло в сопротивлении.

Для мгновенных значений тока, которые оказываются практически одинаковыми на всех участках цепи (такой ток называют квазистационарным), запишем закон Ома:

|

q |

|

dI |

|

|

dq |

|

|

IR =Uc +εS , |

(5.1) |

||||||||||||||

где Uc = |

, εs = −L |

, |

I = |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

dt |

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

При выбранном, как показано на рис. 5.1, направлении обхода цепи, ток |

||||||||||||||||||||||||

I > 0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

После преобразований получаем уравнение: |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

L |

d 2q |

|

+ R |

dq |

|

+ |

|

1 |

q = 0 , |

(5.2) |

|||||||

или |

|

|

|

|

|

|

dt |

2 |

|

dt |

|

С |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

d 2q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

+ |

R dq |

+ |

|

|

1 |

q = 0. |

(5.3) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

dt2 |

|

L dt |

|

LС |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Это есть уравнение колебательного контура – линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка. Уравнение колебательного контура можно записать в ином виде:

•• |

• |

2 |

|

|

(5.4) |

|

|

|

|

|

|

||

q+2δq+ω0q = 0 , |

|

|||||

где введены обозначения: |

|

|

|

|

|

|

2δ = R |

L |

, ω2 |

= 1 |

LC |

. |

(5.5) |

|

0 |

|

|

|

||

Величина ω0 называется собственной частотой свободных колебаний контура, δ - коэффициентом затухания. При отсутствии в контуре потерь на

22

джоулево тепло и на излучение (R=0) колебания будут незатухающими, при наличии потерь (R ≠ 0 ) – затухающими.

В отсутствие потерь уравнение (5.4) принимает вид

•• |

(5.6) |

q+ω2q = 0 . |

|

0 |

|

Решением этого уравнения является функция: |

|

q = q0 cos(ω0t +ϕ), |

(5.7) |

где q0 - амплитудное значение заряда на обкладках конденсатора; ω0 - собст-

венная частота контура; ϕ - начальная фаза. Значение ω0 |

определяется только |

|||

параметрами самого контура. Значения q0 |

и ϕ определяются начальными ус- |

|||

|

|

|

• |

|

ловиями, например, значениями заряда q и тока I = q в момент t = 0. |

||||

Период свободных незатухающих колебаний определяется по формуле |

||||

T = |

2π |

= 2π |

LC . |

(5.8) |

|

||||

0 |

ω |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

5.2.Собственные затухающие колебания. Вынужденные колебания

Вреальном контуре свободные колебания всегда являются затухающими и описываются уравнением (5.4). При достаточно малых потерях (δ< ω0 )

решение этого уравнения имеет вид

q = q e−δt cos(ωt +ϕ), |

|

(5.9) |

|||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

где ω - частота затухающих колебаний: |

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

2 |

|

1 |

|

R |

2 |

|

|

ω= ω0 |

−δ |

|

= |

|

− |

|

|

. |

(5.10) |

|

LC |

|

|||||||

|

|

|

|

|

2L |

|

|

||

Функция (5.9) определяет затухающие колебания. Множитель q0e−δt в (5.9) называется амплитудой затухающих колебаний.

Величина T = 2πω называется периодом затухающих колебаний:

T = |

2π |

|

= |

2π |

LC |

|

|

= |

T0 |

|

|

|

, |

(5.11) |

||

2 |

−δ |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|||||

|

ω0 |

|

|

δω |

|

|

δ |

ω |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

1 − |

|

|

|

1− |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

где T0 - период свободных незатухающих колебаний. График функции (5.9) показан на рис. 5.2.

23