СтудФайлы vol.1 / лабы / Мои лабы / Адиабата

.docМинистерство образования Российской Федерации

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Физический факультет

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

«Определение адиабатической

постоянной воздуха»

Выполнил:

студент группы №511

Кучин Д.П.

Проверил:

Позднеев Д.Б.

г. Нижний Новгород

2004 г.

Цель работы: Измерение адиабатической постоянной воздуха двумя методами: методом клемана-дезорма и методом измерения скорости звука.

Теоретическая часть.

Теплоемкость системы в заданном процессе определяется как отношение количестве переданной системе теплоты к изменению ее температуры:

![]()

Из этого

определения следует, что теплоемкость

является дифференциальной характеристикой

бесконечно малого процесса. Эта величина

зависит от массы системы, ее молекулярного

строения, от начальных условий и, наконец,

от условий теплообмена. Процесс

теплообмена можно осуществить множеством

способов и каждый из них характеризуется

своим значением С. Важную роль в физике

огреют теплоемкости при иэохорическом

(Сv ) и изобарическом (Ср) нагревании

газа. Эти величины определяют значение

показателя адиабаты

![]() ,

нахождение которого для воздуха в

составляет цель настоящей работы.

,

нахождение которого для воздуха в

составляет цель настоящей работы.

Определение γ методом клемана-дезорма.

Уравнения процессов, с которыми придется иметь дело в настоящей работе, записывают обычно для фиксированной массы газа. Однако в предстоящем опыте полная касса газа в сосуде будет изменяться. В подобных случаях удобнее оперировать с удельным объемом V, который определяется как объем, занимаемый единичной массой газа V = V0/m, где V - занимаемый газом объем, а m - его масса. Выделяя мысленно единичную массу воздуха, которая при всех изменениях остается внутри сосуда, для адиабатического процесса можно записать

PVγ= const (1)

Уравнение изотермы в этих обозначениях имеет вид

PV= const (2)

В ходе дальнейшего изложения мы везде будем пользоваться именно удельным объемом.

Описание установки и эксперимента.

Б ольшой

стеклянный сосуд при помощи крана может

сообщаться о наружным воздухом.

ольшой

стеклянный сосуд при помощи крана может

сообщаться о наружным воздухом.

Через трубку он соединяется с водяным манометром, а через другую трубку - с нагнетательным насосом.

Закроем

кран К и накачаем в сосуд воздух; при

этом его удельный объем уменьшится, а

давление и температура повысятся по

сравнению со значениями этих параметров

для воздуха в комнате (P0,V0). Процесс

изменения состояния воздуха в сосуде

на данной стадии опыта изображается

на плоскости (P,V) кривой 0 1

(рис. 2). Через несколько минут выдержки

температура воздуха в сосуде уменьшатся

до комнатной (T0), а давление несколько

снизится; воздух изохорически переходит

из состояния 1 в состояние 2, лежащее на

пересечений изотермы T0 и изохоры V1. Если

теперь открыть ненадолго кран К, то

воздух в сосуде станет расширяться до

тех пор, пока его давление не сравняется

с атмосферным, после чего кран закрывают.

Ввиду скоротечности этого процесса

модно пренебречь теплообменом между

воздухом в сосуде и комнате и считать

расширение газа 2

3 адиабатическим. Спустя некоторое время

температура воздуха сравняется с

комнатной, причем процесс выравнивания

т емператур

протекает изохорически (34).

емператур

протекает изохорически (34).

В адиабатическом процессе бесконечно малые изменения параметров P и V связаны между собой соотношением

![]() (3)

(3)

которое получается путем взятия дифференциалов от обеих частей формулы (1). Соотношение (3), переписанное в виде

![]() (4)

(4)

определяет направление касательной к адиабате в точке с координатами (P,V). Учитывая относительную малость изменений давления и удельного объема в описанном опыте, можно считать, что участок кривой (2 3) на рис.2 практически совпадает с отрезком касательной к адиабате в точке 2. Выражая тангенс угла наклона отрезка (2 3) через конечные разности, получим вместо (4)

![]() (5)

(5)

Применяя аналогичные рассуждения к состояниям 2 и 4, лежащим на изотерме Т0, т.е. дифференцируя (2) и заменяя дифференциалы конечными разностями, найдем

![]() (6)

(6)

Исключим теперь из (5), (6) неизвестное отношение P2/V1 и выразим

![]() (7)

(7)

Входящие сюда разности давлений определяются, очевидно, соответствующими показателями манометра в состояниях 2 и 4:

![]() ;

;

![]() (8)

(8)

(коэффициент k в (8) зависит лишь от плотности жидкости в манометре). После подстановки (8) в (7) получаем формулу, которая выражает искомый показатель адиабаты через измеряемые величины

![]() (9)

(9)

Замерим эти величины на установке и найдем γ для каждого измерения, принимая во внимание, что:

![]() и

и

![]()

Найдем методом нахождения средневзвешенного значения. Предварительно следует отметить, что погрешности для каждой из 5 рассчитываются исходя из приборных погрешностей:

![]()

|

h2, м |

0,409 |

0,405 |

0,425 |

0,348 |

0,398 |

|

h4, м |

0,340 |

0,340 |

0,344 |

0,326 |

0,337 |

|

γ |

1,29 |

1,308 |

1,296 |

1,273 |

1,279 |

Результирующая погрешность находится как средневзвешенное.

= 1,289

= 0,021

Определение γ методом измерения скорости звука.

Скорость

распространения звуковой волны в воздухе

υ зависит от атмосферного давления

![]() ,

плотности воздуха

,

плотности воздуха

![]() и от величины адиабатической постоянной

.

Эта зависимость выражается формулой

и от величины адиабатической постоянной

.

Эта зависимость выражается формулой

![]() (10)

(10)

Для

определения ,

как видно из (10) необходимо установить

значения величин

![]() ,

,

![]() ,

υ.

,

υ.

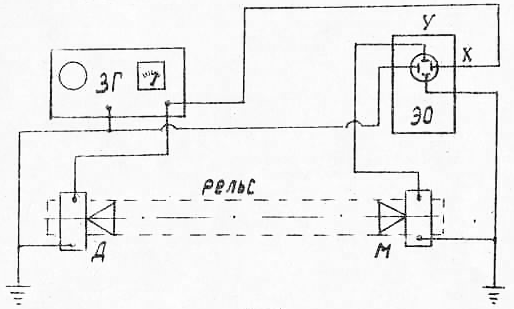

В настоящей работе измеряется скорость распространения монохроматической звуковой волны, источником которой служит динамик, запитываемый от генератора синусоидальных напряжении (он называется звуковым генератором - ЗГ). Чтобы понять сущность эксперимента, необходимо иметь в виду, что плоская монохроматическая волна представляет собой периодические колебания давления воздуха, передающиеся с определенной скоростью от одной точки пространства к другой. Это значит, что если в некоторой точке, например, в начале координат, давление изменяется во времени по закону

![]()

то на расстоянии x. от начала в направлении распространения волны точно такое же колебание будет наблюдаться по истечении времени = x/υ. Таким образом, запаздывание колебания в точке x определяется временем, за которое волна проходит расстояние x. Поэтому

![]() (11)

(11)

Уравнение (11) выражает то наиболее характерное свойство плоской монохроматической волны, что фаза соответствующего колебания линейно возрастает в направлении ее распространения

![]() (12)

(12)

Расстояние, на котором фаза изменяется на 2, называют длиной волны . Согласно этому определению, = 2/ = T и дело сводятся к измерению , потому что период колебаний в волне задается звуковым генератором.

![]() (13)

(13)

М етод

измерения

основывается на том, что бы установить

минимальное расстояние между точками,

в которых колебания давления происходят

синфазно. Это достигается следующим

образом. Колебания с ЗГ подаются на

горизонтально отклоняющие, а колебания,

регистрируемые микрофоном, - на

вертикально отклоняющие пластины

осциллографа.

етод

измерения

основывается на том, что бы установить

минимальное расстояние между точками,

в которых колебания давления происходят

синфазно. Это достигается следующим

образом. Колебания с ЗГ подаются на

горизонтально отклоняющие, а колебания,

регистрируемые микрофоном, - на

вертикально отклоняющие пластины

осциллографа.

В результате суперпозиции взаимно перпендикулярных гармонических колебаний луч на экране осциллографа будет вычерчивать эллипс, форма и ориентация которого зависят от фазы сигнала с микрофона. При перемещении микрофона вдоль рельсов фаза колебания с микрофона будет изменяться согласно (12), в то время как фаза сигнала с ЗГ остается неизменной.

Найдем значения длин волн, соответствующие нескольким частотам:

|

ν, Гц |

4000 |

5000 |

6000 |

7000 |

8000 |

|

λ, см |

9,5 |

7,5 |

6 |

5 |

4,5 |

|

9 |

7,5 |

6 |

5 |

4,4 |

Методом наименьших квадратов найдем , по формулам (10) и (13), принимая во внимание, что коэффициент, получаемый этим методом, имеет вид:

![]()

k фактически имеет смысл скорости звука в воздухе.

k = 345,81 м/с

k = 20,27 м/с

Выразим отсюда :

![]()

= 1,41

Погрешность находится тем же методом:

![]()

так как

![]() и

и

![]() близки

к нулю, то

близки

к нулю, то

= 2k

=0,16

Вывод:

Исследуя адиабатическую постоянную воздуха двумя методами: метод клемана-дезорма и метод измерения скорости звука, можно прийти к заключению, что они оба дают приемлемые результаты, которые лишь незначительно отличаются от табличного значения этой величины. Достаточно большая погрешность в методе измерения скорости звука объясняется особенностями обработки исходной таблицы методом наименьших квадратов: величина, откладываемая по оси X составляется из последовательной суммы значений измерений длин волн, приведенных в таблице данных рассматриваемого метода, соответствующих выбранной частоте.