- •Центральный процессор

- •1. Повышение производительности процессоров

- •2.1. Технологии многопоточности

- •2.2. Технология Hyper-Threading

- •2.3. Многоядерность

- •2.4. Технология виртуализации Hypervisor

- •2.5. Технология удаленного управления компьютерами сети

- •2.6. Технология ускорения процесса ввода-вывода данных – Acceleration Technology

- •3. Многоядерные процессоры корпорации Intel

- •3.1. Архитектурные особенности процессора Pentium d

- •3.2. Судьба системной шины

- •3.3. Производительность

- •3.4. Многоядерное будущее

- •5. Многоядерные процессоры компании ibm

- •5.1. Двухъядерный (dual-core) процессор Power 4

- •5.2. Следующий шаг - Power 5

- •5.5. Процессорный элемент Cell -"суперкомпьютер-на-кристалле"

- •7. Заключение

- •8. Планы Intel на 2009/2010 гг по выпуску процессоров

- •9. Тенденции развития средств вычислительной техники

- •1. Повышение тактовой частоты.

- •2. Увеличение объема и пропускной способности подсистемы памяти.

- •4. Системы на одном кристалле и новые технологии.

4. Системы на одном кристалле и новые технологии.

В настоящее время получили широкое развитие системы, выполненные на одном кристалле - SOC (System On Chip). Сфера применения SOC - от игровых приставок до телекоммуникаций. Такие кристаллы требуют применения новейших технологий.

Основной технологический прорыв в области SOC удалось сделать корпорации IBM, которая в 1999 году смогла реализовать сравнительно недорогой процесс объединения на одном кристалле логической части микропроцессора и оперативной памяти. В новой технологии, в частности, используется так называемая конструкция памяти с врезанными ячейками (trench cell). В этом случае конденсатор, хранящий заряд, помещается в некое углубление в кремниевом кристалле. Это позволяет разместить на нем свыше 24 тыс. элементов, что почти в 8 раз больше, чем на обычном микропроцессоре, и в 2-4 раза больше, чем в микросхемах памяти для ПК. Следует отметить, что хотя кристаллы, объединяющие логические схемы и память на одном кристалле, выпускались и ранее, например, такими фирмами, как Toshiba, Siemens AG и Mitsubishi, подход, предложенный IBM, выгодно отличается по стоимости. Причем ее снижение никоим образом не сказывается на производительности.

Использование новой технологии открывает широкую перспективу для создания более мощных и миниатюрных микропроцессоров и помогает создавать компактные, быстродействующие и недорогие электронные устройства: маршрутизаторы, компьютеры, контроллеры жестких дисков, сотовые телефоны, игровые и Интернет-приставки.

Для создания SOC IBM использует самые современные технологические решения, одним из которых являются медные межсоединения (copper interconnect). Первым микропроцессором IBM с медными межсоединениями в 1998 г. стал PowerPC 750. По сравнению с технологией, где межсоединения выполнены на основе алюминия, медь позволяет сделать кристалл меньшим по размеру и более быстродействующим. Медная металлизация уменьшает общее сопротивление, что позволяет увеличить скорость работы кристалла на 15-20%. Обычно эта технология дополняется еще одной новинкой: технологией кремний на изоляторе - КНИ (SOI, Silicon On Insulator). Она уменьшает паразитные емкости, возникающие между элементами микросхемы и подложкой. Благодаря этому тактовую частоту работы транзисторов также можно увеличить. Возрастание скорости от использования КНИ приближается к 20-30%. Таким образом, общий рост производительности в идеальном случае может достигнуть 50%

Нанотехнологии

Нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Это технологии манипуляции отдельными атомами и молекулами, в результате которых создаются структуры сложных спецификаций. Слово "нано" (в древнегреческом языке "nano" - "карлик") означает миллиардную часть единицы измерения и является синонимом бесконечно малой величины, в сотни раз меньшей длины волны видимого света и сопоставимой с размерами атомов. Поэтому переход от "микро" к "нано" - это уже не количественный, а качественный переход: скачок от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами. Мир таких бесконечно малых величин намного меньше, чем мир сегодняшних микрокристаллов и микротранзисторов.

Основа нанофизики и нанотехнологии создана в России. Теоретические и первые экспериментальные работы в этой области были сделаны выдающимся российским ученым и изобретателем профессором П.К. Ощепковым (1908-1992). В его работах - обоснование физики ультратонких или, как сейчас говорят, наноструктур.

Российский ученый впервые теоретически обосновал положение о том, что переход на уровень нано означает не только количественный, но и качественный переход в новое состояние материи. Кроме того, Ощепков впервые высказал основные положения современной нанотехнологии об использовании волновых свойств электронов и их способности к туннелированию на наноструктурах для создания принципиально новых энергетических устройств.

Сейчас работы в области нанотехнологий ведутся в четырех основных направлениях:

молекулярная электроника;

биохимические и органические решения;

квазимеханические решения на основе нанотрубок;

квантовые компьютеры.

На долю США ныне приходится примерно треть всех мировых инвестиций в нанотехнологии (Европейский Союз - примерно 15%, Япония - 20%). Исследования в этой сфере активно ведутся также в странах бывшего СССР, Австралии, Канаде, Китае, Южной Корее, Израиле, Сингапуре и Тайване. Если в 2000 году суммарные затраты стран мира на подобные исследования составили примерно 800 млн.долларов, то в 2001 году они увеличились вдвое. По мнению экспертов, чтобы нанотехнологии стали реальностью, ежегодно необходимо тратить не менее 1 трлн.долларов.

Наиболее значимые практические результаты достигнуты в области молекулярной электроники. Она логически близка к традиционной полупроводниковой электронике. Методами молекулярной электроники из углеводородных соединений удается получить аналоги диодов и транзисторов, а следовательно, и основные булевы модули И, ИЛИ и НЕ, из которых затем можно строить схемы любой сложности. Подобный подход позволяет сохранить преемственность архитектурных решений.

В 1999 году сотрудники компании Hewlett-Packard и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) смогли получить действующий молекулярный вентиль. Его толщина составляет всего одну молекулу. Первоначально он умел либо только открываться, либо только закрываться.

Исследователи из Йельского университета смогли продвинуться дальше: их вентиль может принимать любое из двух положений, что позволяет произвольно записывать в него 0 или 1. Обе группы работают над объединением вентилей в регистры.

По мнению аналитиков, предел миниатюризации для традиционной кремниевой электроники наступит через 10-15 лет, а число транзисторов в более сложных устройствах вроде электрических схем неуклонно растет.

Ученые из лаборатории Lucent Technologies Bell Labs сообщили о создании транзистора, который в миллион раз меньше крупицы песка.

Это событие может стать ключевым моментом в создании миниатюрных компьютерных микросхем с малым потреблением энергии. Транзисторы являются "мозгом" компьютеров и любых других электронных устройств. Используя органическую молекулу и химические внутренние процессы, исследователи уменьшили размер транзистора до 1-2 нанометров (миллиардной части метра), чего еще никому не удавалось.

При создании транзисторов использовалась техника "самосборки", когда молекулы фактически сами присоединяются одна к другой с помощью электродов, сделанных из золота. Это позволило уменьшить размер канала до 1-2 нм, причем использованная методика относительно недорога и позволяет увеличить плотность транзисторов на единицу площади. Хотя пока получен только экспериментальный образец, исследователи настроены весьма оптимистично и считают, что вскоре станет возможным строить микропроцессоры и микросхемы памяти из транзисторов размером с молекулу.

Ученые компании Philips разработали нанотранзистор, использующий эффект сверхпроводимости. Новые транзисторы состоят из арсенида индия и алюминиевых сверхпроводящих контактов, а заряд переносится не электронами, а куперовскими парами. Последние представляют собой спаренные электроны с противоположно направленными спинами. Как и в случае с обычными полевыми транзисторами, в новых элементах ток в канале между стоком и истоком регулируется напряжением на затворе. Известно, что эффекта сверхпроводимости можно достичь при очень низких температурах. При какой температуре элементы новых транзисторов проявляют сверхпроводящие свойства, разработчики не сообщают.

Арсенид-индиевые полупроводники размерами от 10 до 100 нм ученые получили с помощью сложного процесса выпаривания. По заявлению Philips, новые транзисторы не только могут стать основой для сверхпроводящих электронных наноцепей нового поколения, но и позволят более основательно изучить явление квантового переноса. Подробно свои исследования ученые собираются представить в одном из выпусков журнала Science.

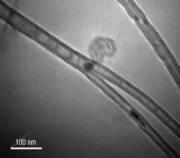

О крупном достижении, "открытии, представляющем новое мышление в наноэлектронике" сообщили исследователи из двух американских университетов - Калифорнии в

Сан-Диего (UCSD) и Клемсона (Clemson University). Им впервые удалось сделать транзистор полностью из углеродных нанотрубок, разветвленных в форме буквы "Y" (рис. 17.1). Размер нанотранзистора - несколько сотен микрон, что примерно в 100 раз меньше компонентов, используемых в сегодняшних микропроцессорах.

Рис.

17.1. Нанотранзистор

на углеродных нанотрубках (Изображение

из журнала New Scientist)

Рис.

17.1. Нанотранзистор

на углеродных нанотрубках (Изображение

из журнала New Scientist)

В компании Hewlett Packard утверждают, что разработали методику изготовления микросхем, которая позволит продлить действие закона Мура по крайней мере на 50 лет.

По словам ученых, технология теоретически позволит создавать сверхбыстродействующие микросхемы для компьютеров следующего поколения. Другим достоинством методики является относительно низкая себестоимость производства чипов, для изготовления которых предполагается применять систему, напоминающую струйную печать.

Патент на предложенную технологию был получен компанией Hewlett-Packard еще в 2003 году, однако доказать жизнеспособность методики исследователям удалось значительно позже. Планируется, что первые гибридные микросхемы, содержащие и транзисторы, и "нанозащелки", появятся на рынке в первой половине следующего десятилетия. Изготавливаться такие чипы будут, предположительно, по 32-нанометровой технологии. Коммерциализация новой методики намечена на 2020-е гг.

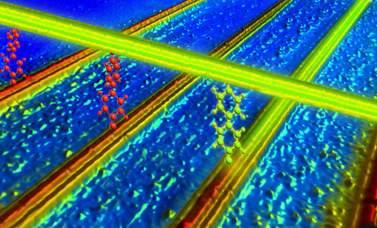

Суть новой технологии состоит в следующем. Вместо транзисторов исследователи НР предлагают использовать так называемые "защелки", состоящие из трех нанопроводников и двух молекулярных переключателей. Два из этих проводников расположены параллельно друг другу и размещены над третьим под прямым углом (рис. 17.2). Молекулярные переключатели служат для соединения нанопроводников друг с другом. Причем переключатели всегда находятся в различных состояниях: один из них открыт, а другой - закрыт, или наоборот. Эти комбинации и соответствуют логическим 0 и 1.

Рис.

17.2. Нанопереключатели

для микросхем следующего поколения

Рис.

17.2. Нанопереключатели

для микросхем следующего поколения

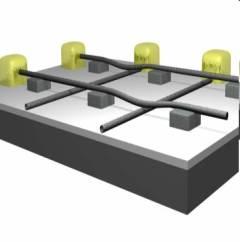

Успехи нанотехнологий можно отметить в области хранения данных. Так, фирма IBM создала прототип устройства памяти "многоножка" (Millipede), первое наноустройство хранения данных. Компания ожидает, что эта переломная технология завоюет рынок к 2006 или 2007 году. Новинка состоит из записывающей матрицы манипуляторов, которая включает в себя 4096 кантилеверов, выполненных как устройства чтения-записи (подобные кантилеверы используются сейчас в электронных и атомно-силовых микроскопах). Правда, у прототипа пока вчетверо меньше кантилеверов, но это не мешает сделать вывод о благоприятных рыночных перспективах продукта.

Теоретически квадратный чип с длиной стороны 2,4 см может хранить до 125 Гб данных, что эквивалентно емкости 25 дисков формата DVD.

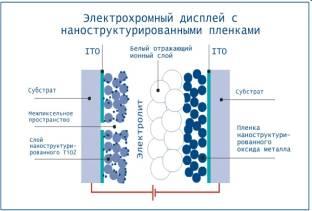

Разрабатывается магнитная flash-память на основе углеродных нанотрубок. Ее архитектура довольно проста: каждая ячейка памяти состоит из двух пересекающихся нанотрубок, содержащихся внутри примеси железа или помещенных в ферромагнитное окружение (рис. 17.3). В нанопамяти роль слоев будут играть пересекающиеся нанотрубки, магнитную ориентацию которых можно менять с помощью электрических импульсов различной полярности. А считывать логическое состояние "1" или "0" будут более слабые электрические сигналы определенной полярности. Таким образом, если магнитная ориентация нанотрубок установлена противоположно посылаемому импульсу считывания, то по низкой величине тока импульса будет определяться значение "0". И наоборот - если магнитная ориентация нанотрубок совпадает с направлением электронов в импульсе, то амплитуда тока импульса будет соответствовать логической "1". Полученная память будет энергонезависимой.

Рис.

17.3. Матрица ячеек

памяти из нанотрубок

Рис.

17.3. Матрица ячеек

памяти из нанотрубок

Фирма Motorola продемонстрировала действующий прототип нового цветного дисплея, в котором используется множество микроскопических нитей, называемых углеродными нанотрубками (рис. 17.4). Прототип дисплея имеет размер 4,7 дюйма по диагонали и дает оптическое разрешение в 128х96 пикселей. Он должен стать элементом 42-дюймо-вого телевизионного экрана высокой четкости изображения с разрешением 1280х720 пикселей. В качестве источника электронов используются углеродные нанотрубки.

Рис.

17.4. Принцип действия

дисплея NCD

Рис.

17.4. Принцип действия

дисплея NCD

Фотоника

Фотоника - это технология излучения, передачи, регистрации света при помощи волоконной оптики и оптоэлектроники.

Довольно давно уже известна оптимальная среда для передачи огромных массивов данных - это свет, бегущий по волоконно-оптическим кабелям. А все компьютерные транзисторы работают с электрическим током, текущим по медным проводам. Исследователям лабораторий Intel удалось органически совместить кремний со светом - так родилась кремниевая фотоника.

16.февраля 2004 г. впервые было продемонстрировано устройство, передающее информацию по волоконно-оптическому кабелю со скоростью 1 Гбит в секунду!

Луч света, идущий по оптическому волокну, расщепляется на два луча, затем один из лучей проходит через специальное устройство, в котором световые колебания могут сдвигаться по фазе. После сложения лучей наблюдается интерференция. Наличие света считают "1", а его отсутствие - "0".

До сих пор существовали быстрые модуляторы (устройства, преобразующие свет в последовательность битов информации), но они были очень дорогими, сложными в производстве и делались с использованием экзотических материалов (таких как арсенид галлия или фосфид индия). Самые быстрые кремниевые модуляторы работали на скоростях около 20 МГц. Кремниевый модулятор Intel работает со скоростью более 1 ГГц, исследователи надеются повысить эту скорость еще раз в 10!

У кремниевой фотоники есть масса преимуществ. Прежде всего, это то, что по оптическому волокну можно передавать тысячи потоков сигналов на разных длинах световых волн, тогда как по медному проводу может идти лишь один ток. Теоретический предел для такой передачи близок к 100 триллионам бит в секунду - этого достаточно, чтобы передать по одному волокну (в 30 раз тоньше человеческого волоса) телефонные переговоры всех жителей Земли одновременно.

Микропроцессорная технология потенциально имеет много назначений: создание персональных электронных партнеров, интеллектуализация (в известном смысле "оживление") всей техносферы, усиление и защита функций организма с помощью персональных медико-кибернетических устройств, в том числе вживляемых в организм

В результате эволюции электронной технологии от "микро" к "нано" и ее слияния с "генной", вероятно, будет достигнуто состояние, при котором станет возможным синтез в массовых количествах любых технических устройств. Однако основная цель будущей нанотехнологии, по всей вероятности, - создание структур, способных к эволюции и саморазвитию.

Сферы применения многоядерных процессоров

Широкое внедрение многоядерных технологий позволяет по-новому взглянуть на вычислительные возможности компьютеров и порождает всплеск творческой активности по созданию инновационных решений. Разработчики клиентских приложений могут исследовать новые способы применения многозадачности, которые в прошлом не имели практического значения или были сложны в реализации.

Например, важные системные задачи теперь могут выполняться постоянно — непрерывный и упреждающий поиск вирусов, автоматическое резервное копирование, гарантирующее сохранение всех рабочих файлов, интеллектуальная система мониторинга потоков работ, способная прогнозировать потребности пользователя и выдавать информацию в реальном времени по запросу. С ростом распространения многоядерных клиентских ПК список полезных приложений, которые могут непрерывно выполняться в фоновом режиме, будет постоянно расти.

Можно выделить несколько классов приложений, которые требуют значительных вычислительных ресурсов и могут быть соотнесены с термином "HPC-приложения" [5].

Приложения, обрабатывающие большие файлы данных:

2D/3D САПР;

системы моделирования, средства работы с анимацией;

средства обработки цифровых изображений;

электронные издательские системы;

средства видеомонтажа/рендеринга;

компьютерные игры (на клиентских компьютерах и серверах);

средства поиска/индексирования;

системы потокового мультимедиа;

средства защиты и криптографии.

Приложения, нуждающиеся в увеличенном адресном пространстве ОЗУ:

финансовое моделирование;

научные и технические расчеты;

исполняющиеся на сервере приложения, обслуживающие множество пользователей настольных машин, или тонких клиентов.

Приложения, работающие с большими массами транзакций/пользователей:

СУБД;

веб-серверы;

серверы электронной почты.

Если рассмотреть данные классы приложений с точки зрения возможностей распараллеливания или организации многопоточного режима (таблица 2.1), можно получить пространство HPC-приложений (рис. 2.1) [6].

Было показано, что многоядерные процессоры позволяют существенно снизить потребление энергии при сохранении производительности. Это, в свою очередь, открывает новые области применения:

СУБД;

веб-серверы;

серверы электронной почты.

Рис. 2.1. Приблизительная классификация задач высокопроизводительных вычислений

Было показано, что многоядерные процессоры позволяют существенно снизить потребление энергии при сохранении производительности. Это, в свою очередь, открывает новые области применения:

компактные высокопроизводительные устройства с низким тепловым излучением;

серверные помещения, позволяющие снизить расход электроэнергии и требования к кондиционированию воздуха;

решения для мобильных ПК с увеличенным временем автономной работы батарей;

решения для дома и офиса, реализация которых раньше была физически невозможна при использовании процессоров предыдущих поколений.

|

Таблица 2.1. Характеристика приложений различных типов с точки зрения параллельных систем | ||||||

|

Область приложений |

Web Services |

Традиционные приложения |

Data Warehouse | |||

|

|

Web (Web99) |

Сервер приложений (JBB) |

Data (TPC-C) |

SAP 2х |

SAP 3T (DB) |

DSS (TPC-H) |

|

Тип приложений |

Вебсервер |

Java |

OLTP |

ERP |

ERP |

DSS |

|

Параллелизм на уровне инструкций |

низкий |

низкий |

низкий |

средний |

низкий |

высокий |

|

Параллелизм на уровне потоков |

высокий |

высокий |

высокий |

высокий |

высокий |

высокий |

|

Отношение "Инструкции/ Данные" |

большое |

большое |

большое |

средний |

большое |

большое |

|

Уровень общих данных |

низкий |

средний |

высокий |

средний |

высокий |

средний |

Обеспечение энергосберегающей производительности, основа которой — переход на многоядерные вычисления, принесет выгоды практически для всех платформ.

По мере появления дополнительных вычислительных возможностей перед разработчиками откроются перспективы, лежащие далеко за пределами простого повышения быстродействия приложений. Голосовое управление, IP-телефония и видеотелефония, новые электронные секретари, доступ к информации в реальном времени, расширенные возможности управления через IP, многоуровневые функции поиска и извлечения данных, — вот лишь несколько примеров преимуществ, которые могут получить пользователи мощных вычислительных систем с быстрым реагированием. Эта программная экосистема готова к внедрению дополнительных инновационных моделей использования, охватывающих совершенно новые области.