- •24. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения

- •25. Бюджетное ограничение потребителя

- •28. Издержки: экономическая сущность, общая структура, бухгалтерские и экономические издержки.

- •29. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •30. Максимзация прибыли в различных рыночных структурах.

- •32. Рынок земли и природных ресурсов. Понятие экономической ренты. Цена земли.

- •33. Рынок капиталов. Процент и его экономическая сущность.

- •34. Прибыль как предпринимательский доход.

- •38. Цикличность экономического развития. Экономич. Цикл и его фазы

- •39. Безработица и проблема занятости. Безработным считается тот, кто не имеет работы, может и хочет работать, а поэтому ищет работу.

- •40. Инфляция, ее определение и измерение

- •41. Совокупный спрос и факторы, влияющие на него

- •42. Совокупное предложение и факторы, влияющие на него

- •43. Равновесие в национальной экономике. Особенности равновесия на каждом из отрезков кривой предложения.

- •44. Потребление в кейнсианской модели равновесия: сущность, функция, факторы.

- •46.Инвестиции

24. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения

Кривые безразличия были впервые введены в экономический анализ Ф.Эджуортом еще в прошлом веке. Они позволяют вместо количественного измерения полезности использовать порядковое измерение в виде ранжирования (градации) полезности.

Построим кривую безразличия по данным табл. 11.3 о ежедневном потреблении двух товаров - яблок и бананов, причем потребителю безразлично, какой товарный набор выбрать. Таким образом, можно сказать, что каждый из пяти товарных наборов обладает для потребителя равной суммарной полезностью.

Кривая безразличия — это кривая, отражающая разные товарные наборы двух других благ, обладающие равной полезностью для потребителя.

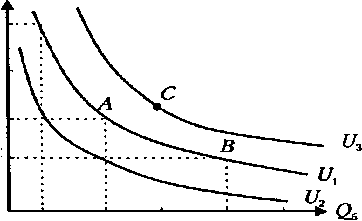

Пространство

между осями Qя и Qб называется

пространством товаров, так как каждая

точка на этом промежутке характеризует

какой-либо товарный набор с определенной

полезностью. Таких товарных наборов

в пространстве товаров можно обозначить

бесчисленное множество, значит, и кривых

безразличия может быть построено

бесчисленное множество. Все множество

кривых безразличия в пространстве двух

благ образует карту кривых безразличия,

или карту безразличия. Карта безразличия

выражает предпочтения потребителя и

позволяет предсказать его отношение

к любым двум сочетаниям различных благ.

Так, можно утверждать, что оба набора

благ А и В на кривой безразличия II\ для

потребителя равнозначны, так как лежат

на одной кривой безразличия и обладают

равной полезностью. Из двух товарных

наборов Л и С потребитель выберет

набор С, так как он содержит большее

количество благ и согласно гипотезе

ненасыщения обладает для потребителя

большей полезностью.Рис. 11.1 Карта кривых

безразличия

Таким образом, карта безразличия в концепции порядкового измерения полезности выполняет ту же роль, что и таблица Менгера в теории количественного измерения полезности.Кривые безразличия обладают следующими свойствами:

через любую точку на пространстве товаров можно провести кривую безразличия; кривые безразличия не пересекаются. Точка пересечения двух кривых безразличия означала бы, что в этой точке они имеют одинаковую полезность, что противоречит определению, в соответствии с которым каждая кривая безразличия отражает равную, но отличную от других полезность; товарные наборы, расположенные на кривых безразличия, более удаленных от начала координат, более предпочтительны по сравнению с товарными наборами на менее удаленных кривых. Это свойство вытекает из того факта, что по мере удаления от начала координат товарные наборы содержат все большее количество обоих благ, а следовательно, обладают большей полезностью для потребителя; кривые безразличия имеют отрицательную направленность. Это связано с тем, что, передвигаясь по кривой безразличия, мы отказываемся от определенного количества одного блага, замещая его другим, с тем, чтобы общая полезность осталась неизменной; кривые безразличия имеют вогнутый вид.

Количественный подход объясняет форму кривых безразличия уменьшением полезности, а порядковый — уменьшающейся предельной нормой замещения.