- •Глава 1. Основы теоретических представлений в органической химии

- •1.1. Учение а.М. Бутлерова

- •1.2. Теория гибридизации атомных орбиталей

- •1.3. Ковалентная связь

- •1.3.3. Водородные связи

- •1.4. Теория электронных смещений

- •1.5. Классификация и номенклатура органических соединений

- •1.5.1. Заместительная номенклатура

- •1.5.2. Радикало-функциональная номенклатура

- •1.5.4. Рациональная Номенклатура

- •1.6. Представление о Кислотно-оснÓвных свойствах органических соединений

- •1.7. Основы стереохимии

- •1.7.1. Оптическая изомерия

- •1.7.2. Геометрическая изомерия

- •1.7.3. Конформационная изомерия

- •1.8. Классификация органических реакций. Понятие о механизме реакций. Растворители и катализаторы

- •1.9. Методы идентификации органических соединений. Основные физические константы

- •1.10. Методы разделения и очистки органических веществ

- •1.10.1. Разделение твёрдых смесей и очистка твёрдых веществ

- •1.10.2. Разделение жидких смесей и очистка жидкостей

- •1.11. Представление о биологическом действии и метаболизме органических соединений

- •Глава 2. Алканы

- •2.1. Номенклатура. Изомерия

- •2.2. Строение

- •2.3. Физические свойства

- •2.4. Химические свойства

- •2.4.1. Реакции радикального замещения

- •2.4.2. Реакции дегидрирования и разложения

- •2.4.3. Реакции изомеризации

- •Способы получения и природные источники

- •2.6. Применение и физиологическая роль

- •Глава 3. Функциональные производные алканов

- •3.1. ОбщноСть Химических свойств

- •3.1.1. Реакции нуклеофильного замещения

- •3.1.2. Реакции отщепления (элиминирования)

- •3.2. Галогеналканы

- •3.2.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.2.2. Строение и свойства

- •3.2.3. Способы получения

- •3.2.4. Полигалогеналканы

- •3.2.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.3. Насыщенные спирты

- •3.3.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.3.2. Строение и физические свойства

- •3.3.3. Химические свойства

- •3.3.4. Способы получения

- •3.3.5. Многоатомные спирты

- •3.3.6. Физиологическое действие

- •3.3.7. Важнейшие представители

- •3.4. Простые насыщенные эфиры

- •3.4.1. Номенклатура и изомерия

- •3.4.2. Физические и химические свойства

- •3.4.3. Способы получения

- •3.4.4. Циклические простые эфиры

- •3.4.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.5. Эфиры минеральных кислот

- •3.5.1. Эфиры серной кислоты

- •3.5.2. Эфиры фосфорной кислоты

- •3.6. Тиоспирты и тиоэфиры

- •3.7. Насыщенные амины

- •3.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.7.2. Физические свойства

- •3.7.3. Строение и химические свойства

- •3.7.4. Способы получения

- •3.7.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.8. Нитроалканы

- •3.8.1. Строение

- •3.8.2. Свойства

- •3.8.3. Способы получения

- •3.8.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •3.9. Кремний-, фосфор- и мышьякорганические соединения

- •3.9.1. Кремнийорганические соединения

- •3.9.2. Фосфорорганические соединения

- •3.9.3. Мышьякорганические соединения

- •Глава 4. Непредельные углеводороды

- •4.1. ОБщность строения и химических свойств

- •4.1.1. Реакции электрофильного присоединения

- •4.1.2. Реакции радикального присоединения

- •4.1.3. Реакции радикального замещения

- •4.1.4. Другие реакции

- •4.2. Этиленовые углеводороды

- •4.2.1. Номенклатура, изомерия

- •4.2.2. Физические свойства

- •4.2.3. Химические свойства

- •4.2.4. Способы получения

- •4.2.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •4.3. Диеновые (и полиеновые) углеводороды

- •4.3.1. Классификация, номенклатура

- •4.3.5. Способы получения

- •4.3.6. Важнейшие представители

- •4.4. Ацетиленовые углеводороды

- •4.4.1. Номенклатура, изомерия

- •4.4.2. Особенности строения и свойств

- •4.4.3. Способы получения

- •4.4.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •Глава 5. Функциональные производные непредельнЫх углеводороДов

- •5.1. ОБщность строения и химических свойств

- •5.1.1. Классификация

- •5.1.2. Субстраты винильного типа

- •5.1.3. Субстраты аллильного типа

- •5.2. Галогеналкены

- •5.2.1. Винилгалогениды

- •5.2.2. Аллилгалогениды

- •5.2.3. Способы получения

- •5.2.4. Важнейшие представители

- •5.3. Непредельные спирты и эфиры

- •5.3.1. Виниловый спирт и его эфиры

- •5.3.2. Аллиловый и пропаргиловый спирты

- •5.3.3. Способы получения

- •5.3.4. Важнейшие представители

- •Глава 6. Алифатические альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты

- •6.1. Насыщенные альдегиды и кетоны

- •6.1.1. Изомерия, номенклатура

- •6.1.2. Строение карбонильной группы

- •6.1.3. Физические свойства

- •6.1.4. Химические свойства

- •6.1.5. Способы получения

- •6.1.6. Физиологическая роль

- •6.1.7. Важнейшие представители

- •6.2. Непредельные альдегиды и кетоны

- •6.2.1. Кетен

- •6.2.2. Непредельные карбонильные соединения

- •Примерами соединений с сопряжёнными -связями являются

- •6.2.3. Важнейшие представители

- •6.3. Дикарбонильные соединения

- •6.3.3. Важнейшие представители

- •6.4. Насыщенные монокарбоновые кислоты и их производные

- •6.4.1. Номенклатура

- •6.4.2. Строение функциональной группы

- •6.4.3. Физические свойства

- •6.4.4. Химические свойства

- •6.4.5. Способы получения

- •6.4.6. Пероксикарбоновые кислоты и ацилпероксиды

- •6.4.7. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5. Непредельные монокарбоновые кислоты

- •6.5.1. Номенклатура, изомерия

- •6.5.2. Строение

- •6.5.3. Химические свойства

- •6.5.4. Способы получения

- •6.5.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5.6. Омыляемые липиды

- •6.6. Дикарбоновые кислоты и их производные

- •6.6.1. Особенности химического поведения

- •6.6.2. Малоновый эфир и синтезы на его основе

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •6.6.3. Способы получения

- •2 Rooc-(ch2)n-сoo¯ 2 rooc-(ch2)n-сoo rooc-(ch2)2n-coor hooc-(ch2)2n-cooh

- •6.6.4. Важнейшие представители

- •6.7. Гидроксикислоты

- •6.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •6.7.2. Химические свойства

- •6.7.3. Способы получения

- •6.7.4. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.8. Оксокислоты

- •6.8.1. Особенности химического поведения

- •6.8.2. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе

- •6.8.3. Способы получения

- •6.8.4. Важнейшие представители

- •6.9. Аминокарбоновые кислоты. Пептиды

- •6.9.1. Классификация, номенклатура, изомерия аминокислот

- •6.9.2. Строение, физические и Химические свойства

- •6.9.3. Способы получения аминокислот

- •6.9.4. Важнейшие представители аминокислот

- •6.9.5. Пептиды

- •Глава 7. Углеводы

- •7.1. Моносахариды

- •7.1.1. Изомерия, номенклатура

- •7.1.2. Химические свойства

- •7.1.3. Важнейшие представители моносахаридов и их производных

- •7.2. Олигосахариды

- •7.2.1. Классификация и номенклатура дисахаридов

- •7.2.2. Химические свойства дисахаридов

- •7.2.3. Важнейшие представители дисахаридов

- •7.3. Полисахариды

- •7.3.1. Целлюлоза

- •7.3.2. Амилоза и амилопектин

- •7.3.3. Гликоген

- •7.3.4. Декстраны

- •7.3.5. Хитин

- •7.3.6. Пектовая кислота

- •7.3.7. Гетерополисахариды

- •Глава 8. Алициклические углеводороды и их производные

- •8.1. Номенклатура моно- и бициклических соединений

- •8.2. Пространственное строение и изомерия циклоалканов

- •8.2.1. Циклопропан

- •8.2.2. Циклобутан

- •8.2.3. Циклопентан

- •8.2.4. Циклогексан

- •8.3. Химические свойства

- •8.3.1. Реакции циклопропана, циклопропена и их производных

- •8.3.2. Реакции циклобутана и его производных

- •8.3.3. Реакции средних циклов

- •8.3.4. Реакции изомеризации цикла

- •8.4. Способы получения циклоалканов

- •8.5. Терпены и терпеноиды. Каротиноиды

- •8.5.1. Ациклические терпены и терпеноиды

- •8.5.2. Моноциклические терпены и терпеноиды

- •8.5.3. Бициклические терпены и терпеноиды

- •8.5.4. Каротиноиды

- •8.6. Физиологическая роль и важнейшие представители

- •8.7. Стероиды

- •Глава 9. Бензол. Ароматичность. Углеводороды ряда бензола

- •9.1. Строение бензола

- •Тепловой эффект реакции гидрирования бензола составляет

- •9.2. Номенклатура и изомерия аренов

- •9.3. Строение аренов

- •9.3.1. Строение толуола

- •9.3.2. Строение винилбензола

- •9.4. Физические свойства

- •9.5. Химические Свойства

- •9.5.1. Химические свойства бензола

- •9.5.2. Химические свойства аренов

- •9.6. Способы получения

- •9.7. Физиологическое действие и важнейшие представители аренов

- •9.8. Небензоидные ароматические системы

- •Глава 10. Функциональные производные углеводородов ряда бензола

- •10.1. Общность строения и свойств монозамещённых бензолов

- •10.1.1. Электронные эффекты заместителей

- •10.1.2. Реакции электрофильного замещения

- •10.1.3. Реакции нуклеофильного замещения

- •10.2. Галогенарены

- •10.2.1. Классификация, номенклатура

- •10.2.2. Строение арилгалогенидов

- •10.2.3. Физические свойства

- •10.2.4. Химические свойства

- •10.2.5. Способы получения

- •10.2.6. Важнейшие представители

- •10.3. Ароматические сульфокислоты

- •10.3.1. Номенклатура

- •10.3.2. Строение

- •10.3.3. Физические и химические свойства

- •10.3.4. Способы получения

- •10.3.5. Производные сульфокислот

- •10.3.6. Медико-биологическое значение и Важнейшие представители

- •10.4. Ароматические нитросоединения

- •10.4.1. Строение нитробензола

- •10.4.2. Физические свойства

- •10.4.3. Химические свойства

- •10.4.4. Способы получения

- •10.4.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •10.5. Фенолы. Ароматические спирты. Хиноны

- •10.5.1. Классификация, номенклатура, изомерия фенолов и ароматических спиртов

- •10.5.2. Строение фенола и бензилового спирта

- •Ароматические амины и продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.6.1. Классификация, номенклатура, изомерия ароматических аминов

- •10.6.2. Строение анилина

- •10.6.3. Физические и химические свойства ароматических аминов

- •10.6.4. Способы получения ароматических аминов

- •10.6.5. Важнейшие представители ароматических аминов

- •10.6.6. Продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.7. Ароматические диазосоединения

- •10.7.2. Механизм образования солей арендиазония и строение катиона бензолдиазония

- •10.7.3. Амфотерность диазосоединений

- •10.7.4. Реакции солей арендиазония

- •10.8. Ароматические альдегиды и кетоны

- •10.9. Ароматические карбоновые кислоты и их производные

- •10.10. Физиологическая роль функциональных производных бензола

- •Глава 11. Полициклические ароматические углеводороды и их производные

- •11.1. Классификация углеводородов с конденсированными циклами

- •11.2. Нафталин

- •11.2.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.2.2. Свойства

- •11.2.3. Способы получения

- •11.2.4. Важнейшие представители

- •11.3. Антрацен

- •11.3.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.3.2. Свойства

- •Продукт исчерпывающего гидрирования (пергидроантрацен) можно получить, проводя реакцию в жёстких условиях с применением металлических катализаторов.

- •11.3.3. Способы получения

- •11.3.4. Важнейшие представители

- •11.4. Фенантрен

- •11.4.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.4.2. Свойства

- •11.4.3. Способы получения

- •11.5. Физиологическое действие полициклических углеводородов

- •Глава 12. Гетероциклические соединения

- •12.1. Классификация и номенклатура

- •12.2. Пятичленные гетероциклические

- •12.2.1. Номенклатура пиррола, фурана и тиофена и их производных

- •12.2.2. Строение пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.3. Физические и химические свойства пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.4. Особенности индола

- •12.2.5. Способы получения пиррола, фурана, тиофена, индола

- •12.2.6. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.3. Пятичленные гетероциклические

- •12.3.1. Номенклатура имидазола и пиразола

- •12.3.2. Строение имидазола и пиразола

- •12.3.3. Физические и химические свойства имидазола и пиразола

- •12.3.4. Способы получения

- •12.3.5. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.4. Шестичленные гетероциклические

- •12.4.1. Номенклатура пиридина и его производных

- •12.4.2. Строение пиридина

- •12.4.3. Химические свойства пиридина

- •Но если оба -положения заняты, то замещается водород в-положении. При нагревании с избытком амида натрия можно получить 2,6-диаминопиридин.

- •12.4.4. Особенности химического поведения пиколинов и функциональных производных пиридина

- •12.4.5. Хинолин и изохинолин

- •12.4.7. Способы получения

- •Реакция аналогична получению бензола, протекает при высоких температурах, но представляет только теоретический интерес.

- •12.4.8. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5. Шестичленные гетероциклические

- •12.5.1. Строение и свойства диазинов

- •12.5.2. Пурин

- •12.5.3. Способы получения

- •12.5.4. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5.5. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты

- •12.6. Алкалоиды

Глава 7. Углеводы

Углеводы (или старое название сахарá) можно определить как полигидроксикарбонильные соединения и их производные природного происхождения. Название «углеводы» этим природным веществам было предложено в 1844 г. К. Шмидтом*, так как состав этих известных в то время соединений соответствовал формуле Сn(H2O)m.

Углеводы широко распространены в животном и растительном мире, они играют важную роль во многих жизненных процессах: и как источники энергии, и как структурные компоненты клеточных стенок растений и таких биологически важных веществ, как нуклеиновые кислоты. Углеводы составляют 80% от сухой массы растений и 2% от сухой массы животных организмов.

Все углеводы можно разделить на три группы: 1) моносахариды, 2) олигосахариды и 3) полисахариды. При этом моносахариды относят к простым углеводам, а олигосахариды и полисахариды к сложным.

7.1. Моносахариды

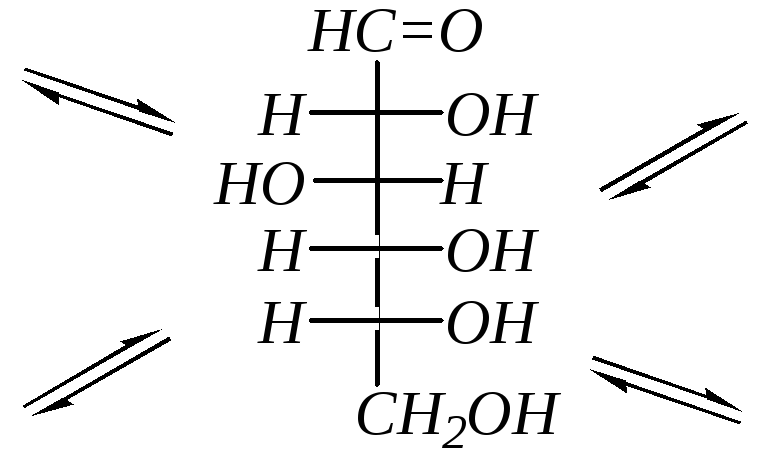

Моносахариды (или монозы) это полигидроксикарбонильные соединения и их производные с непрерывной углеродной цепью. Их молекулы содержат обычно одну карбонильную группу и несколько гидроксильных. Молекулы моносахаридов хиральны, содержат несколько асимметрических атомов углерода. Это определяет существование большого числа оптических изомеров.

В зависимости от характера карбонильной группы моносахариды подразделяют на 1) альдозы соединения, содержащие альдегидную группу, и 2) кетозы соединения, в состав которых входит кетонная группа. Например:

альдоза кетоза

В зависимости от количества атомов углерода в молекуле (от 3 до 10) моносахариды подразделяют на триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы и т. д. Например:

тетроза пентоза гексоза

Таким образом, с учётом классификации по одному и по другому признакам возможны следующие группы моносахаридов: альдотетрозы, альдопентозы, альдогексозы, кетопентозы, кетогексозы и т.д.

Кроме собственно моносахаридов, молекулы которых не содержат других функциональных групп, кроме карбонильной и гидроксильных, и называемых нейтральными сахарами, существуют производные моносахаридов. Наиболее распространёнными среди них являются аминосахара (или, правильнее, аминодезоксисахара), в молекулах которых вместо одной или нескольких гидроксогрупп присутствуют аминогруппы, и кислые сахара, содержащие карбоксильные группы в составе своих молекул.

7.1.1. Изомерия, номенклатура

Как уже было замечено, молекулы моносахаридов содержат асимметрические атомы углерода, с чем связано существование нескольких оптических изомеров. Так, в молекуле единственной альдотриозы – глицеринового альдегида (гл. 1.7.1) один хиральный атом углерода, поэтому возможны только два энантиомера.

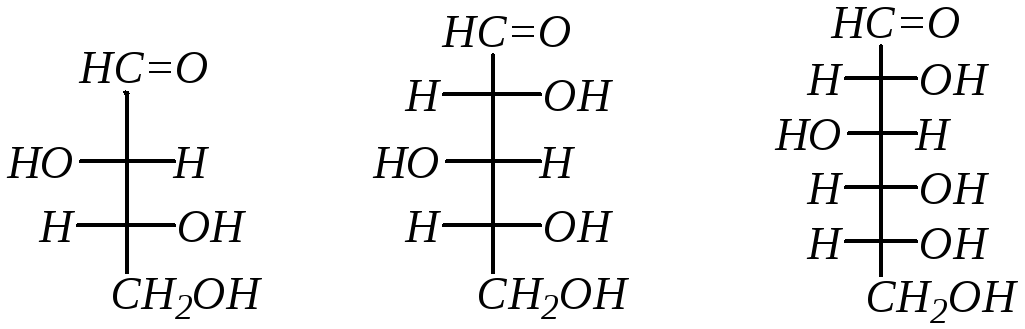

Разных изомерных альдотетроз в соответствии с числом хиральных центров возможно уже четыре. Относительная конфигурация моносахаридов определяется по конфигурационному стандарту – глицериновому альдегиду. С конфигурацией его хирального центра сравнивается конфигурация наиболее удалённого от карбонильной группы хирального атома углерода. Каждой альдозе D-ряда соответствует энантиомер (веществоL-ряда) с противоположной конфигурациейвсехцентров хиральности. У диастереомеров в принятой номенклатуре углеводов будут другие тривиальные названия, причём суффикс с окончанием -оза является общим и используется для названий всех моносахаридов:

D-эритроза L-эритроза D-треоза L-треоза

Изомерные альдопентозы могут быть представлены следующими формулами Фишера:

D-рибоза L-рибоза D-ксилоза L-ксилоза

D-арабиноза L-арабиноза D-ликсоза L-ликсоза,

а изомерных альдогексоз будет ещё в 2 раза больше (здесь приведены только соединения D-стереохимического ряда):

D-аллоза D-альтроза D-глюкоза D-манноза

D-гулоза D-идоза D-галактоза D-талоза

Из кетоз наиболее широко распространены фруктоза и сорбоза:

D-фруктоза L-фруктоза D-сорбоза L-сорбоза

Диастереомеры, различающиеся конфигурацией только одного асимметрического атома углерода, называются эпимерами. Эпимеры частный случай диастереомеров. Например, эпимерами являются D-рибоза и D-ксилоза, отличающиеся друг от друга только конфигурацией атома С3, а также D-глюкоза и D-манноза, различающиеся конфигурацией атома С2, и D-глюкоза и D-галактоза, различающиеся конфигурацией атома С4.

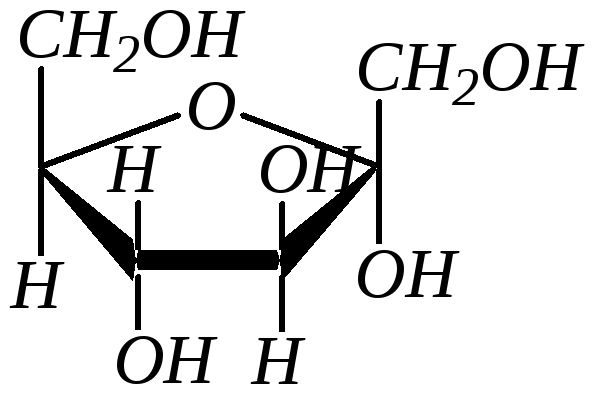

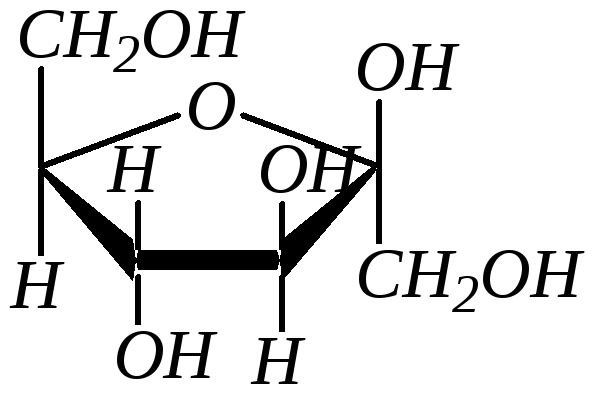

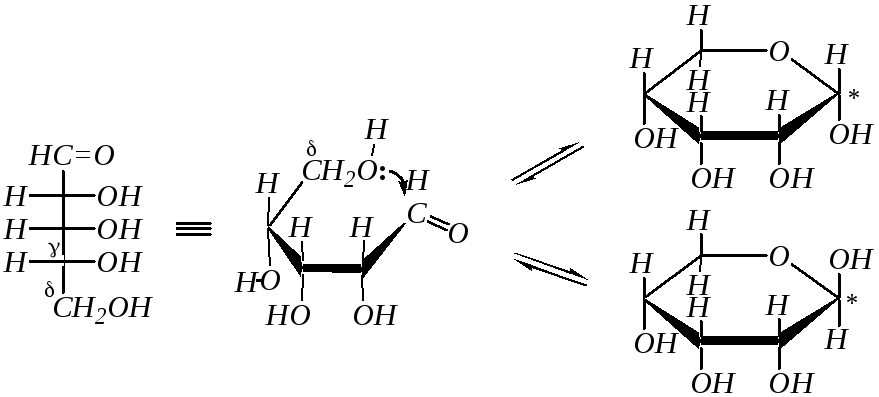

Так как по химической структуре альдопентозы, альдогексозы, кетогексозы являются одновременно -гидрокси- и -гидроксикарбонильными соединениями, то они должны легко образовывать циклические полуацетали. Например, для D-рибозы:

В результате этого образуются четыре циклических формы, что связано с появлением ещё одного хирального центра (атома углерода, связанного с полуацетальным гидроксилом — в схеме отмечен звёздочкой). Полуацетальную гидроксильную группу в химии углеводов называют также гликозидной. Для изображения циклических форм моносахаридов приняты перспективные (пространственные) формулы, предложенные У. Хеуорсом* в 1926 г. (как показано в схеме).

При построении формул Хеуорса цикл условно считают плоским (на самом деле шестичленный цикл может быть в конформации «кресла» или «ванны») и проецируют на плоскость под некоторым углом; при этом ближняя к наблюдателю часть кольца располагается снизу и обычно выделяется более жирной линией. Кислородный атом цикла располагают обычно на наибольшем удалении от наблюдателя. Атомы и группы атомов, изображаемые в формулах Фишера слева и справа, в формулах Хеуорса располагаются соответственно над и под плоскостью цикла. Боковые цепи при атомах С4 в альдопентозах и кетогексозах или С5 в альдогексозах изображают над плоскостью при D-конфигурации атома углерода и под плоскостью при L-конфигурации.

Образование циклического полуацеталя это пример таутомерного превращения. Такое явление в химии углеводов называется цикло-оксотаутомерией или кольчато-цепной таутомерией (о таутомерии — в гл. 3.8.2.1). В зависимости от того, за счёт какой гидроксильной группы (- или -) образуется та или иная циклическая форма, возможно существование пиранозных и фуранозных циклических форм, которые можно рассматривать как производные соответствующих гетероциклов пирана и фурана:

пиран фуран

Образование пяти- и шестичленных циклов связано с их термодинамической устойчивостью по сравнению с малыми циклами (трёх- и четырёхчленными) и циклами большего размера.

В зависимости от расположения гликозидной (полуацетальной) гидроксильной группы относительно усреднённой плоскости кольца возможна дополнительная пара оптических изомеров, называемых аномерами (-аномер и -аномер). Аномеры представляют собой частный случай эпимеров. Принадлежность к - или -форме определяется конфигурацией аномерного атома углерода (для альдоз – это С1, для кетоз – это, как правило, С2). В молекуле -аномера относительные конфигурации аномерного атома углерода и последнего асимметрического атома в углеродной цепи совпадают. В молекуле -аномера, наоборот, не совпадают. Или иначе принадлежность к - или -форме в формулах Хеуорса можно определить, сравнивая взаимное положение полуацетального гидроксила и группы атомов, не входящих в цикл (часто это СН2ОН-группа). Цис-расположение этих групп определяет -форму, транс-расположение -форму. Например, D-глюкоза существует в следующих пяти формах:

|

-аномер |

|

-аномер |

|

-аномер |

-аномер |

Полное название моносахарида включает обозначение конфигурации аномерного атома углерода (- или -) и размера цикла (пиранозный или фуранозный). Например:

,D-глюкопираноза ,D-рибофураноза

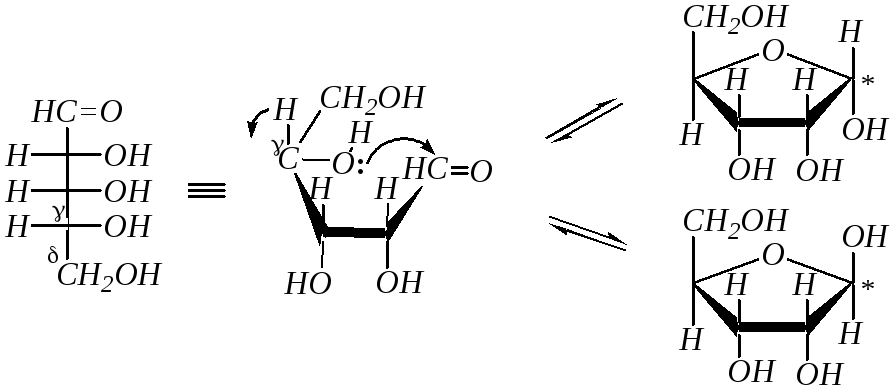

Для кетоз образование циклических форм происходит аналогично альдозам. Например, фуранозные формы фруктозы:

|

D-фруктоза |

,D-фруктофураноза

|

|

,D-фруктофураноза |

В твёрдом состоянии все моносахариды находятся преимущественно в пиранозной форме, как самой устойчивой из возможных циклических форм. При кристаллизации из чистого растворителя можно получить чистые препараты - и -аномеров, так при перекристаллизации D-глюкозы из спирта получают ,D-глюкопиранозу, а из пиридина — ,D-глюкопиранозу. Разные аномеры (- и -) D-глюкозы различаются величиной удельного вращения: у -аномера +112, у -аномера +19. У свежеприготовленного раствора каждого аномера со временем происходит изменение удельного вращения до некоторого постоянного значения. В растворах образуется равновесная смесь всех циклических форм и оксоформы. Для водных растворов D-глюкозы этот угол +52,5. Это происходит вследствие аномеризации, т.е. взаимопревращения - и -аномеров друг в друга через промежуточную оксоформу, и установления таутомерного равновесия. Связанное с этим явлением изменение угла вращения плоскости поляризованного света называется мутаротацией.

Различные конформации циклических форм моносахаридов можно рассматривать только для пиранозных циклов (фуранозное кольцо, аналогичное циклопентановому, почти плоское, и энергии конформационных переходов здесь минимальны). Пиранозное кольцо аналогично циклогексановому, для которого термодинамически более устойчива конформация «кресла». В целом на термодинамическую устойчивость пиранозных форм моносахаридов влияет пространственное расположение громоздких функциональных групп. С этим связано образование в большем или меньшем количестве того или иного аномера. Так, например, ,D-глюкопираноза моносахарид с полным экваториальным расположением заместителей:

Поэтому, как считается, из-за высокой термодинамической устойчивости она обладает широкой распространённостью в природе.

Однако во многих случаях при оценке термодинамической устойчивости молекул моносахаридов для объяснения преобладания - или -аномерных форм и вообще распространённости в природе тех или иных моносахаридов необходимо учитывать возможность образования водородных связей, как внутримолекулярных, так и межмолекулярных.