- •Глава 1. Основы теоретических представлений в органической химии

- •1.1. Учение а.М. Бутлерова

- •1.2. Теория гибридизации атомных орбиталей

- •1.3. Ковалентная связь

- •1.3.3. Водородные связи

- •1.4. Теория электронных смещений

- •1.5. Классификация и номенклатура органических соединений

- •1.5.1. Заместительная номенклатура

- •1.5.2. Радикало-функциональная номенклатура

- •1.5.4. Рациональная Номенклатура

- •1.6. Представление о Кислотно-оснÓвных свойствах органических соединений

- •1.7. Основы стереохимии

- •1.7.1. Оптическая изомерия

- •1.7.2. Геометрическая изомерия

- •1.7.3. Конформационная изомерия

- •1.8. Классификация органических реакций. Понятие о механизме реакций. Растворители и катализаторы

- •1.9. Методы идентификации органических соединений. Основные физические константы

- •1.10. Методы разделения и очистки органических веществ

- •1.10.1. Разделение твёрдых смесей и очистка твёрдых веществ

- •1.10.2. Разделение жидких смесей и очистка жидкостей

- •1.11. Представление о биологическом действии и метаболизме органических соединений

- •Глава 2. Алканы

- •2.1. Номенклатура. Изомерия

- •2.2. Строение

- •2.3. Физические свойства

- •2.4. Химические свойства

- •2.4.1. Реакции радикального замещения

- •2.4.2. Реакции дегидрирования и разложения

- •2.4.3. Реакции изомеризации

- •Способы получения и природные источники

- •2.6. Применение и физиологическая роль

- •Глава 3. Функциональные производные алканов

- •3.1. ОбщноСть Химических свойств

- •3.1.1. Реакции нуклеофильного замещения

- •3.1.2. Реакции отщепления (элиминирования)

- •3.2. Галогеналканы

- •3.2.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.2.2. Строение и свойства

- •3.2.3. Способы получения

- •3.2.4. Полигалогеналканы

- •3.2.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.3. Насыщенные спирты

- •3.3.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.3.2. Строение и физические свойства

- •3.3.3. Химические свойства

- •3.3.4. Способы получения

- •3.3.5. Многоатомные спирты

- •3.3.6. Физиологическое действие

- •3.3.7. Важнейшие представители

- •3.4. Простые насыщенные эфиры

- •3.4.1. Номенклатура и изомерия

- •3.4.2. Физические и химические свойства

- •3.4.3. Способы получения

- •3.4.4. Циклические простые эфиры

- •3.4.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.5. Эфиры минеральных кислот

- •3.5.1. Эфиры серной кислоты

- •3.5.2. Эфиры фосфорной кислоты

- •3.6. Тиоспирты и тиоэфиры

- •3.7. Насыщенные амины

- •3.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.7.2. Физические свойства

- •3.7.3. Строение и химические свойства

- •3.7.4. Способы получения

- •3.7.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.8. Нитроалканы

- •3.8.1. Строение

- •3.8.2. Свойства

- •3.8.3. Способы получения

- •3.8.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •3.9. Кремний-, фосфор- и мышьякорганические соединения

- •3.9.1. Кремнийорганические соединения

- •3.9.2. Фосфорорганические соединения

- •3.9.3. Мышьякорганические соединения

- •Глава 4. Непредельные углеводороды

- •4.1. ОБщность строения и химических свойств

- •4.1.1. Реакции электрофильного присоединения

- •4.1.2. Реакции радикального присоединения

- •4.1.3. Реакции радикального замещения

- •4.1.4. Другие реакции

- •4.2. Этиленовые углеводороды

- •4.2.1. Номенклатура, изомерия

- •4.2.2. Физические свойства

- •4.2.3. Химические свойства

- •4.2.4. Способы получения

- •4.2.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •4.3. Диеновые (и полиеновые) углеводороды

- •4.3.1. Классификация, номенклатура

- •4.3.5. Способы получения

- •4.3.6. Важнейшие представители

- •4.4. Ацетиленовые углеводороды

- •4.4.1. Номенклатура, изомерия

- •4.4.2. Особенности строения и свойств

- •4.4.3. Способы получения

- •4.4.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •Глава 5. Функциональные производные непредельнЫх углеводороДов

- •5.1. ОБщность строения и химических свойств

- •5.1.1. Классификация

- •5.1.2. Субстраты винильного типа

- •5.1.3. Субстраты аллильного типа

- •5.2. Галогеналкены

- •5.2.1. Винилгалогениды

- •5.2.2. Аллилгалогениды

- •5.2.3. Способы получения

- •5.2.4. Важнейшие представители

- •5.3. Непредельные спирты и эфиры

- •5.3.1. Виниловый спирт и его эфиры

- •5.3.2. Аллиловый и пропаргиловый спирты

- •5.3.3. Способы получения

- •5.3.4. Важнейшие представители

- •Глава 6. Алифатические альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты

- •6.1. Насыщенные альдегиды и кетоны

- •6.1.1. Изомерия, номенклатура

- •6.1.2. Строение карбонильной группы

- •6.1.3. Физические свойства

- •6.1.4. Химические свойства

- •6.1.5. Способы получения

- •6.1.6. Физиологическая роль

- •6.1.7. Важнейшие представители

- •6.2. Непредельные альдегиды и кетоны

- •6.2.1. Кетен

- •6.2.2. Непредельные карбонильные соединения

- •Примерами соединений с сопряжёнными -связями являются

- •6.2.3. Важнейшие представители

- •6.3. Дикарбонильные соединения

- •6.3.3. Важнейшие представители

- •6.4. Насыщенные монокарбоновые кислоты и их производные

- •6.4.1. Номенклатура

- •6.4.2. Строение функциональной группы

- •6.4.3. Физические свойства

- •6.4.4. Химические свойства

- •6.4.5. Способы получения

- •6.4.6. Пероксикарбоновые кислоты и ацилпероксиды

- •6.4.7. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5. Непредельные монокарбоновые кислоты

- •6.5.1. Номенклатура, изомерия

- •6.5.2. Строение

- •6.5.3. Химические свойства

- •6.5.4. Способы получения

- •6.5.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5.6. Омыляемые липиды

- •6.6. Дикарбоновые кислоты и их производные

- •6.6.1. Особенности химического поведения

- •6.6.2. Малоновый эфир и синтезы на его основе

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •6.6.3. Способы получения

- •2 Rooc-(ch2)n-сoo¯ 2 rooc-(ch2)n-сoo rooc-(ch2)2n-coor hooc-(ch2)2n-cooh

- •6.6.4. Важнейшие представители

- •6.7. Гидроксикислоты

- •6.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •6.7.2. Химические свойства

- •6.7.3. Способы получения

- •6.7.4. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.8. Оксокислоты

- •6.8.1. Особенности химического поведения

- •6.8.2. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе

- •6.8.3. Способы получения

- •6.8.4. Важнейшие представители

- •6.9. Аминокарбоновые кислоты. Пептиды

- •6.9.1. Классификация, номенклатура, изомерия аминокислот

- •6.9.2. Строение, физические и Химические свойства

- •6.9.3. Способы получения аминокислот

- •6.9.4. Важнейшие представители аминокислот

- •6.9.5. Пептиды

- •Глава 7. Углеводы

- •7.1. Моносахариды

- •7.1.1. Изомерия, номенклатура

- •7.1.2. Химические свойства

- •7.1.3. Важнейшие представители моносахаридов и их производных

- •7.2. Олигосахариды

- •7.2.1. Классификация и номенклатура дисахаридов

- •7.2.2. Химические свойства дисахаридов

- •7.2.3. Важнейшие представители дисахаридов

- •7.3. Полисахариды

- •7.3.1. Целлюлоза

- •7.3.2. Амилоза и амилопектин

- •7.3.3. Гликоген

- •7.3.4. Декстраны

- •7.3.5. Хитин

- •7.3.6. Пектовая кислота

- •7.3.7. Гетерополисахариды

- •Глава 8. Алициклические углеводороды и их производные

- •8.1. Номенклатура моно- и бициклических соединений

- •8.2. Пространственное строение и изомерия циклоалканов

- •8.2.1. Циклопропан

- •8.2.2. Циклобутан

- •8.2.3. Циклопентан

- •8.2.4. Циклогексан

- •8.3. Химические свойства

- •8.3.1. Реакции циклопропана, циклопропена и их производных

- •8.3.2. Реакции циклобутана и его производных

- •8.3.3. Реакции средних циклов

- •8.3.4. Реакции изомеризации цикла

- •8.4. Способы получения циклоалканов

- •8.5. Терпены и терпеноиды. Каротиноиды

- •8.5.1. Ациклические терпены и терпеноиды

- •8.5.2. Моноциклические терпены и терпеноиды

- •8.5.3. Бициклические терпены и терпеноиды

- •8.5.4. Каротиноиды

- •8.6. Физиологическая роль и важнейшие представители

- •8.7. Стероиды

- •Глава 9. Бензол. Ароматичность. Углеводороды ряда бензола

- •9.1. Строение бензола

- •Тепловой эффект реакции гидрирования бензола составляет

- •9.2. Номенклатура и изомерия аренов

- •9.3. Строение аренов

- •9.3.1. Строение толуола

- •9.3.2. Строение винилбензола

- •9.4. Физические свойства

- •9.5. Химические Свойства

- •9.5.1. Химические свойства бензола

- •9.5.2. Химические свойства аренов

- •9.6. Способы получения

- •9.7. Физиологическое действие и важнейшие представители аренов

- •9.8. Небензоидные ароматические системы

- •Глава 10. Функциональные производные углеводородов ряда бензола

- •10.1. Общность строения и свойств монозамещённых бензолов

- •10.1.1. Электронные эффекты заместителей

- •10.1.2. Реакции электрофильного замещения

- •10.1.3. Реакции нуклеофильного замещения

- •10.2. Галогенарены

- •10.2.1. Классификация, номенклатура

- •10.2.2. Строение арилгалогенидов

- •10.2.3. Физические свойства

- •10.2.4. Химические свойства

- •10.2.5. Способы получения

- •10.2.6. Важнейшие представители

- •10.3. Ароматические сульфокислоты

- •10.3.1. Номенклатура

- •10.3.2. Строение

- •10.3.3. Физические и химические свойства

- •10.3.4. Способы получения

- •10.3.5. Производные сульфокислот

- •10.3.6. Медико-биологическое значение и Важнейшие представители

- •10.4. Ароматические нитросоединения

- •10.4.1. Строение нитробензола

- •10.4.2. Физические свойства

- •10.4.3. Химические свойства

- •10.4.4. Способы получения

- •10.4.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •10.5. Фенолы. Ароматические спирты. Хиноны

- •10.5.1. Классификация, номенклатура, изомерия фенолов и ароматических спиртов

- •10.5.2. Строение фенола и бензилового спирта

- •Ароматические амины и продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.6.1. Классификация, номенклатура, изомерия ароматических аминов

- •10.6.2. Строение анилина

- •10.6.3. Физические и химические свойства ароматических аминов

- •10.6.4. Способы получения ароматических аминов

- •10.6.5. Важнейшие представители ароматических аминов

- •10.6.6. Продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.7. Ароматические диазосоединения

- •10.7.2. Механизм образования солей арендиазония и строение катиона бензолдиазония

- •10.7.3. Амфотерность диазосоединений

- •10.7.4. Реакции солей арендиазония

- •10.8. Ароматические альдегиды и кетоны

- •10.9. Ароматические карбоновые кислоты и их производные

- •10.10. Физиологическая роль функциональных производных бензола

- •Глава 11. Полициклические ароматические углеводороды и их производные

- •11.1. Классификация углеводородов с конденсированными циклами

- •11.2. Нафталин

- •11.2.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.2.2. Свойства

- •11.2.3. Способы получения

- •11.2.4. Важнейшие представители

- •11.3. Антрацен

- •11.3.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.3.2. Свойства

- •Продукт исчерпывающего гидрирования (пергидроантрацен) можно получить, проводя реакцию в жёстких условиях с применением металлических катализаторов.

- •11.3.3. Способы получения

- •11.3.4. Важнейшие представители

- •11.4. Фенантрен

- •11.4.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.4.2. Свойства

- •11.4.3. Способы получения

- •11.5. Физиологическое действие полициклических углеводородов

- •Глава 12. Гетероциклические соединения

- •12.1. Классификация и номенклатура

- •12.2. Пятичленные гетероциклические

- •12.2.1. Номенклатура пиррола, фурана и тиофена и их производных

- •12.2.2. Строение пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.3. Физические и химические свойства пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.4. Особенности индола

- •12.2.5. Способы получения пиррола, фурана, тиофена, индола

- •12.2.6. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.3. Пятичленные гетероциклические

- •12.3.1. Номенклатура имидазола и пиразола

- •12.3.2. Строение имидазола и пиразола

- •12.3.3. Физические и химические свойства имидазола и пиразола

- •12.3.4. Способы получения

- •12.3.5. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.4. Шестичленные гетероциклические

- •12.4.1. Номенклатура пиридина и его производных

- •12.4.2. Строение пиридина

- •12.4.3. Химические свойства пиридина

- •Но если оба -положения заняты, то замещается водород в-положении. При нагревании с избытком амида натрия можно получить 2,6-диаминопиридин.

- •12.4.4. Особенности химического поведения пиколинов и функциональных производных пиридина

- •12.4.5. Хинолин и изохинолин

- •12.4.7. Способы получения

- •Реакция аналогична получению бензола, протекает при высоких температурах, но представляет только теоретический интерес.

- •12.4.8. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5. Шестичленные гетероциклические

- •12.5.1. Строение и свойства диазинов

- •12.5.2. Пурин

- •12.5.3. Способы получения

- •12.5.4. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5.5. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты

- •12.6. Алкалоиды

6.9.2. Строение, физические и Химические свойства

Аминокислоты представляют бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и труднее в органических растворителях. Для них характерны высокие температуры плавления, причём процесс плавления обычно сопровождается разложением.

За счёт наличия двух функциональных групп аминокислоты обладают как свойствами карбоновых кислот, так и аминов. Однако в поведении этих веществ, как и многих других бифункциональных соединений, есть свои особенности, что вызвано взаимодействием амино- и карбоксильной групп.

6.9.2.1. Кислотно-оснόвные свойства

Молекулы аминокарбоновых кислот содержат две группы, противоположные по кислотно-основному характеру: кислотную карбоксильную группу и оснόвную аминогруппу. В связи с этим они могут образовывать внутренние соли, которые можно представить в виде диполярных ионов (или цвиттер-ионов от нем. Zwitterion гибридный ион). Например, для -аминокислот:

По данным рентгеноструктурного анализа кристаллов -аминокислот, карбоксильная группа находится в ионизированном состоянии, длиныС–О-связей почти одинаковы (0.125—0.127нм):

В виде цвиттер-ионов существуют также и другие аминокислоты (-,-,-,-,-).

В водных растворах, как и в кристаллическом состоянии, аминокислоты существуют преимущественно в виде диполярных ионов. Доля молекулярных форм обычно ничтожно мала (0.01—0.001%). Поэтому привычное написание формул аминокислот RCH(NH2)СOOHявляется условным и не отражает их истинного строения.

В кислой среде аминокислоты протонируются, превращаясь в катионы, а в щелочной — депротонируются, превращаясь в анионы:

образуя, таким образом, соли как при взаимодействии с сильными основаниями, так и при взаимодействии с сильными кислотами.

Кислые и щелочные растворы аминокислот электропроводны за счёт движения (к соответствующему электроду) ионов, образованных из этих аминокислот. Однако имеется определённое значение рН, при котором содержание нейтральных частиц наибольшее. Это значение соответствует наименьшей электропроводности раствора и называется изоэлектрической точкой (рI). ЗначениярIприродных-аминокислот приведены в табл. 6.7.

Диаминокарбоновые кислоты и аминодикарбоновые кислоты тоже образуют внутренние соли, но ввиду присутствия второй амино- или карбоксильной группы сохраняют соответственно основную или кислую реакцию. Диаминокарбоновые кислоты по основности сравнимы с первичными алифатическими аминами, аминодикарбоновые кислоты по кислотности с карбоновыми кислотами.

6.9.2.2. Свойства карбоновых кислот и аминов

Аминокислотам присущи многие свойства первичных аминов. Это можно показать на схеме:

Из приведённых превращений реакция с азотистой кислотой может быть использована для количественного определения аминокислот по объёму выделившегося азота (метод Ван-Слайка). Подробнее о механизме протекания реакции см. в свойствах алифатических аминов (гл. 3.7.3.5). Также взаимодействие с формальдегидом может быть использовано для определения свободных карбоксильных групп при дальнейшем титровании щёлочью (формольное титрование метод Сёренсена).

Так же, как и незамещённые карбоновые кислоты, аминокислоты образуют различные функциональные производные по карбоксильной группе; возможно также её восстановление или удаление (при декарбоксилировании). Например:

При этом в последнем из приведённых превращений существенную роль играет сильный акцепторный эффект аммонийной группы цвиттер-иона:

Получить ангидриды и хлорангидриды непосредственно из аминокислот обычно не удаётся, так как эти реакции протекают с участием аминогруппы и в принципе такие производные аминокислот не могут существовать из-за наличия в молекуле нуклеофильного центра – аминогруппы. Возможно образование (и существование) хлорангидридов N-ацилированных аминокислот:

6.9.2.3. Реакции с одновременным участием карбоксильной и аминогрупп

С ионами тяжёлых металлов аминокислоты образуют комплексные соли, например:

В тех случаях, когда образующиеся комплексы растворимы в воде (обычно в случаях использования аминодикарбоновых кислот), такие аминокислоты называют комплексонами. Наиболее известным комплексоном является этилендиаминтетрауксусная кислота (трилон Б)

При нагревании -, -, - и -аминокислоты по-разному ведут себя (аналогично соответствующим гидроксикислотам).

-Аминокислоты при нагревании образуют амиды в результате межмолекулярного нуклеофильного замещения:

Такие амиды в химии природных соединений называют дипептидами. При взаимодействии с третьей молекулой аминокислоты может образоваться ещё одна амидная связь (называемаяпептидной)образуетсятрипептиди т.д. Однако при этом образуется много побочных продуктов. Поэтому для получения полипептидов, лежащих в основе первичной структуры белковой молекулы, разработаны специальные методы (гл. 6.9.5.3).

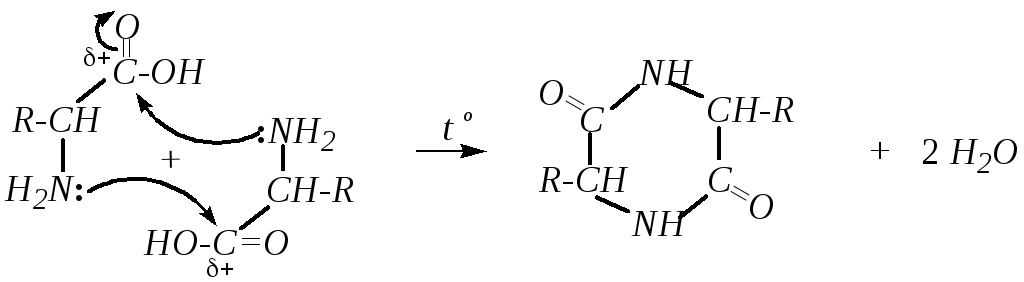

Одним из конечных продуктов при нагревании -аминокислот до470Кявляется замещённый пиперазиндион-2,5 (2,5-дикетопиперазин) — циклический диамид:

Такие же циклические диамиды получаются и при нагревании сложных эфиров аминокислот, причём для них реакция протекает значительно легче, так как молекулы сложных эфиров содержат свободную аминогруппу, а в самих аминокислотах она ионизована.

-Аминокислоты, так же как и другие карбоновые кислоты, содержащие электроноакцепторный заместитель в -положении, при нагревании претерпевают элиминирование с образованием непредельной кислоты:

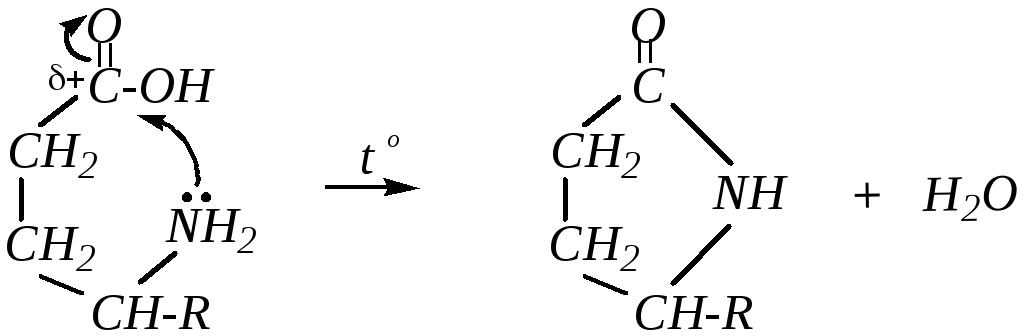

Аминокислоты с аминогруппой в - и-положениях очень легко образуют стабильные- и-лактамы — внутренние циклические амиды. Например, для-аминокислоты:

А для соединений, содержащих в молекуле более удалённую от кислотного центра аминогруппу, при нагревании характерно образование линейных полиамидов. Например, для -аминокапроновой кислоты:

n

H2N-(CH2)5-COOH

![]() (-NH(CH2)5CO-)n

+ n

H2O

(-NH(CH2)5CO-)n

+ n

H2O

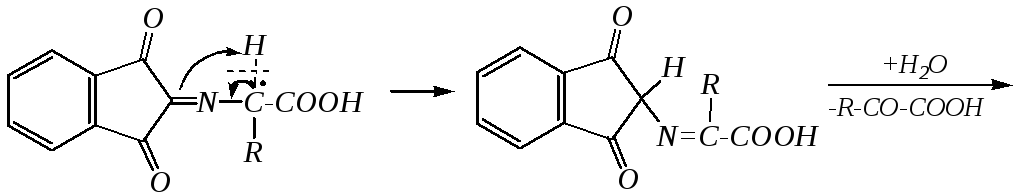

Характерной реакцией для -аминокислот является нингидриновая реакция, сопровождающаяся появлением сине-фиолетовой окраски. Аминокислота реагирует с нингидрином, образуя азометин:

нингидрин

Дальнейшие превращения азометина с участием ещё одной молекулы нингидрина приводят к образованию красителя синего Руэмана: