- •Глава 1. Основы теоретических представлений в органической химии

- •1.1. Учение а.М. Бутлерова

- •1.2. Теория гибридизации атомных орбиталей

- •1.3. Ковалентная связь

- •1.3.3. Водородные связи

- •1.4. Теория электронных смещений

- •1.5. Классификация и номенклатура органических соединений

- •1.5.1. Заместительная номенклатура

- •1.5.2. Радикало-функциональная номенклатура

- •1.5.4. Рациональная Номенклатура

- •1.6. Представление о Кислотно-оснÓвных свойствах органических соединений

- •1.7. Основы стереохимии

- •1.7.1. Оптическая изомерия

- •1.7.2. Геометрическая изомерия

- •1.7.3. Конформационная изомерия

- •1.8. Классификация органических реакций. Понятие о механизме реакций. Растворители и катализаторы

- •1.9. Методы идентификации органических соединений. Основные физические константы

- •1.10. Методы разделения и очистки органических веществ

- •1.10.1. Разделение твёрдых смесей и очистка твёрдых веществ

- •1.10.2. Разделение жидких смесей и очистка жидкостей

- •1.11. Представление о биологическом действии и метаболизме органических соединений

- •Глава 2. Алканы

- •2.1. Номенклатура. Изомерия

- •2.2. Строение

- •2.3. Физические свойства

- •2.4. Химические свойства

- •2.4.1. Реакции радикального замещения

- •2.4.2. Реакции дегидрирования и разложения

- •2.4.3. Реакции изомеризации

- •Способы получения и природные источники

- •2.6. Применение и физиологическая роль

- •Глава 3. Функциональные производные алканов

- •3.1. ОбщноСть Химических свойств

- •3.1.1. Реакции нуклеофильного замещения

- •3.1.2. Реакции отщепления (элиминирования)

- •3.2. Галогеналканы

- •3.2.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.2.2. Строение и свойства

- •3.2.3. Способы получения

- •3.2.4. Полигалогеналканы

- •3.2.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.3. Насыщенные спирты

- •3.3.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.3.2. Строение и физические свойства

- •3.3.3. Химические свойства

- •3.3.4. Способы получения

- •3.3.5. Многоатомные спирты

- •3.3.6. Физиологическое действие

- •3.3.7. Важнейшие представители

- •3.4. Простые насыщенные эфиры

- •3.4.1. Номенклатура и изомерия

- •3.4.2. Физические и химические свойства

- •3.4.3. Способы получения

- •3.4.4. Циклические простые эфиры

- •3.4.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.5. Эфиры минеральных кислот

- •3.5.1. Эфиры серной кислоты

- •3.5.2. Эфиры фосфорной кислоты

- •3.6. Тиоспирты и тиоэфиры

- •3.7. Насыщенные амины

- •3.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •3.7.2. Физические свойства

- •3.7.3. Строение и химические свойства

- •3.7.4. Способы получения

- •3.7.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •3.8. Нитроалканы

- •3.8.1. Строение

- •3.8.2. Свойства

- •3.8.3. Способы получения

- •3.8.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •3.9. Кремний-, фосфор- и мышьякорганические соединения

- •3.9.1. Кремнийорганические соединения

- •3.9.2. Фосфорорганические соединения

- •3.9.3. Мышьякорганические соединения

- •Глава 4. Непредельные углеводороды

- •4.1. ОБщность строения и химических свойств

- •4.1.1. Реакции электрофильного присоединения

- •4.1.2. Реакции радикального присоединения

- •4.1.3. Реакции радикального замещения

- •4.1.4. Другие реакции

- •4.2. Этиленовые углеводороды

- •4.2.1. Номенклатура, изомерия

- •4.2.2. Физические свойства

- •4.2.3. Химические свойства

- •4.2.4. Способы получения

- •4.2.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •4.3. Диеновые (и полиеновые) углеводороды

- •4.3.1. Классификация, номенклатура

- •4.3.5. Способы получения

- •4.3.6. Важнейшие представители

- •4.4. Ацетиленовые углеводороды

- •4.4.1. Номенклатура, изомерия

- •4.4.2. Особенности строения и свойств

- •4.4.3. Способы получения

- •4.4.4. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •Глава 5. Функциональные производные непредельнЫх углеводороДов

- •5.1. ОБщность строения и химических свойств

- •5.1.1. Классификация

- •5.1.2. Субстраты винильного типа

- •5.1.3. Субстраты аллильного типа

- •5.2. Галогеналкены

- •5.2.1. Винилгалогениды

- •5.2.2. Аллилгалогениды

- •5.2.3. Способы получения

- •5.2.4. Важнейшие представители

- •5.3. Непредельные спирты и эфиры

- •5.3.1. Виниловый спирт и его эфиры

- •5.3.2. Аллиловый и пропаргиловый спирты

- •5.3.3. Способы получения

- •5.3.4. Важнейшие представители

- •Глава 6. Алифатические альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты

- •6.1. Насыщенные альдегиды и кетоны

- •6.1.1. Изомерия, номенклатура

- •6.1.2. Строение карбонильной группы

- •6.1.3. Физические свойства

- •6.1.4. Химические свойства

- •6.1.5. Способы получения

- •6.1.6. Физиологическая роль

- •6.1.7. Важнейшие представители

- •6.2. Непредельные альдегиды и кетоны

- •6.2.1. Кетен

- •6.2.2. Непредельные карбонильные соединения

- •Примерами соединений с сопряжёнными -связями являются

- •6.2.3. Важнейшие представители

- •6.3. Дикарбонильные соединения

- •6.3.3. Важнейшие представители

- •6.4. Насыщенные монокарбоновые кислоты и их производные

- •6.4.1. Номенклатура

- •6.4.2. Строение функциональной группы

- •6.4.3. Физические свойства

- •6.4.4. Химические свойства

- •6.4.5. Способы получения

- •6.4.6. Пероксикарбоновые кислоты и ацилпероксиды

- •6.4.7. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5. Непредельные монокарбоновые кислоты

- •6.5.1. Номенклатура, изомерия

- •6.5.2. Строение

- •6.5.3. Химические свойства

- •6.5.4. Способы получения

- •6.5.5. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.5.6. Омыляемые липиды

- •6.6. Дикарбоновые кислоты и их производные

- •6.6.1. Особенности химического поведения

- •6.6.2. Малоновый эфир и синтезы на его основе

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •2 H5c2ooc-ch2-cooc2h5

- •6.6.3. Способы получения

- •2 Rooc-(ch2)n-сoo¯ 2 rooc-(ch2)n-сoo rooc-(ch2)2n-coor hooc-(ch2)2n-cooh

- •6.6.4. Важнейшие представители

- •6.7. Гидроксикислоты

- •6.7.1. Классификация, номенклатура, изомерия

- •6.7.2. Химические свойства

- •6.7.3. Способы получения

- •6.7.4. Физиологическая роль и Важнейшие представители

- •6.8. Оксокислоты

- •6.8.1. Особенности химического поведения

- •6.8.2. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе

- •6.8.3. Способы получения

- •6.8.4. Важнейшие представители

- •6.9. Аминокарбоновые кислоты. Пептиды

- •6.9.1. Классификация, номенклатура, изомерия аминокислот

- •6.9.2. Строение, физические и Химические свойства

- •6.9.3. Способы получения аминокислот

- •6.9.4. Важнейшие представители аминокислот

- •6.9.5. Пептиды

- •Глава 7. Углеводы

- •7.1. Моносахариды

- •7.1.1. Изомерия, номенклатура

- •7.1.2. Химические свойства

- •7.1.3. Важнейшие представители моносахаридов и их производных

- •7.2. Олигосахариды

- •7.2.1. Классификация и номенклатура дисахаридов

- •7.2.2. Химические свойства дисахаридов

- •7.2.3. Важнейшие представители дисахаридов

- •7.3. Полисахариды

- •7.3.1. Целлюлоза

- •7.3.2. Амилоза и амилопектин

- •7.3.3. Гликоген

- •7.3.4. Декстраны

- •7.3.5. Хитин

- •7.3.6. Пектовая кислота

- •7.3.7. Гетерополисахариды

- •Глава 8. Алициклические углеводороды и их производные

- •8.1. Номенклатура моно- и бициклических соединений

- •8.2. Пространственное строение и изомерия циклоалканов

- •8.2.1. Циклопропан

- •8.2.2. Циклобутан

- •8.2.3. Циклопентан

- •8.2.4. Циклогексан

- •8.3. Химические свойства

- •8.3.1. Реакции циклопропана, циклопропена и их производных

- •8.3.2. Реакции циклобутана и его производных

- •8.3.3. Реакции средних циклов

- •8.3.4. Реакции изомеризации цикла

- •8.4. Способы получения циклоалканов

- •8.5. Терпены и терпеноиды. Каротиноиды

- •8.5.1. Ациклические терпены и терпеноиды

- •8.5.2. Моноциклические терпены и терпеноиды

- •8.5.3. Бициклические терпены и терпеноиды

- •8.5.4. Каротиноиды

- •8.6. Физиологическая роль и важнейшие представители

- •8.7. Стероиды

- •Глава 9. Бензол. Ароматичность. Углеводороды ряда бензола

- •9.1. Строение бензола

- •Тепловой эффект реакции гидрирования бензола составляет

- •9.2. Номенклатура и изомерия аренов

- •9.3. Строение аренов

- •9.3.1. Строение толуола

- •9.3.2. Строение винилбензола

- •9.4. Физические свойства

- •9.5. Химические Свойства

- •9.5.1. Химические свойства бензола

- •9.5.2. Химические свойства аренов

- •9.6. Способы получения

- •9.7. Физиологическое действие и важнейшие представители аренов

- •9.8. Небензоидные ароматические системы

- •Глава 10. Функциональные производные углеводородов ряда бензола

- •10.1. Общность строения и свойств монозамещённых бензолов

- •10.1.1. Электронные эффекты заместителей

- •10.1.2. Реакции электрофильного замещения

- •10.1.3. Реакции нуклеофильного замещения

- •10.2. Галогенарены

- •10.2.1. Классификация, номенклатура

- •10.2.2. Строение арилгалогенидов

- •10.2.3. Физические свойства

- •10.2.4. Химические свойства

- •10.2.5. Способы получения

- •10.2.6. Важнейшие представители

- •10.3. Ароматические сульфокислоты

- •10.3.1. Номенклатура

- •10.3.2. Строение

- •10.3.3. Физические и химические свойства

- •10.3.4. Способы получения

- •10.3.5. Производные сульфокислот

- •10.3.6. Медико-биологическое значение и Важнейшие представители

- •10.4. Ароматические нитросоединения

- •10.4.1. Строение нитробензола

- •10.4.2. Физические свойства

- •10.4.3. Химические свойства

- •10.4.4. Способы получения

- •10.4.5. Физиологическое действие и Важнейшие представители

- •10.5. Фенолы. Ароматические спирты. Хиноны

- •10.5.1. Классификация, номенклатура, изомерия фенолов и ароматических спиртов

- •10.5.2. Строение фенола и бензилового спирта

- •Ароматические амины и продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.6.1. Классификация, номенклатура, изомерия ароматических аминов

- •10.6.2. Строение анилина

- •10.6.3. Физические и химические свойства ароматических аминов

- •10.6.4. Способы получения ароматических аминов

- •10.6.5. Важнейшие представители ароматических аминов

- •10.6.6. Продукты неполного восстановления нитросоединений

- •10.7. Ароматические диазосоединения

- •10.7.2. Механизм образования солей арендиазония и строение катиона бензолдиазония

- •10.7.3. Амфотерность диазосоединений

- •10.7.4. Реакции солей арендиазония

- •10.8. Ароматические альдегиды и кетоны

- •10.9. Ароматические карбоновые кислоты и их производные

- •10.10. Физиологическая роль функциональных производных бензола

- •Глава 11. Полициклические ароматические углеводороды и их производные

- •11.1. Классификация углеводородов с конденсированными циклами

- •11.2. Нафталин

- •11.2.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.2.2. Свойства

- •11.2.3. Способы получения

- •11.2.4. Важнейшие представители

- •11.3. Антрацен

- •11.3.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.3.2. Свойства

- •Продукт исчерпывающего гидрирования (пергидроантрацен) можно получить, проводя реакцию в жёстких условиях с применением металлических катализаторов.

- •11.3.3. Способы получения

- •11.3.4. Важнейшие представители

- •11.4. Фенантрен

- •11.4.1. Строение, изомерия, номенклатура

- •11.4.2. Свойства

- •11.4.3. Способы получения

- •11.5. Физиологическое действие полициклических углеводородов

- •Глава 12. Гетероциклические соединения

- •12.1. Классификация и номенклатура

- •12.2. Пятичленные гетероциклические

- •12.2.1. Номенклатура пиррола, фурана и тиофена и их производных

- •12.2.2. Строение пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.3. Физические и химические свойства пиррола, фурана и тиофена

- •12.2.4. Особенности индола

- •12.2.5. Способы получения пиррола, фурана, тиофена, индола

- •12.2.6. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.3. Пятичленные гетероциклические

- •12.3.1. Номенклатура имидазола и пиразола

- •12.3.2. Строение имидазола и пиразола

- •12.3.3. Физические и химические свойства имидазола и пиразола

- •12.3.4. Способы получения

- •12.3.5. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.4. Шестичленные гетероциклические

- •12.4.1. Номенклатура пиридина и его производных

- •12.4.2. Строение пиридина

- •12.4.3. Химические свойства пиридина

- •Но если оба -положения заняты, то замещается водород в-положении. При нагревании с избытком амида натрия можно получить 2,6-диаминопиридин.

- •12.4.4. Особенности химического поведения пиколинов и функциональных производных пиридина

- •12.4.5. Хинолин и изохинолин

- •12.4.7. Способы получения

- •Реакция аналогична получению бензола, протекает при высоких температурах, но представляет только теоретический интерес.

- •12.4.8. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5. Шестичленные гетероциклические

- •12.5.1. Строение и свойства диазинов

- •12.5.2. Пурин

- •12.5.3. Способы получения

- •12.5.4. Важнейшие представители и медико-биологическое значение

- •12.5.5. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты

- •12.6. Алкалоиды

12.4. Шестичленные гетероциклические

соединения с одним гетероатомом

Шестичленные гетероциклические соединения также могут содержать атомы азота, кислорода и серы. Но наиболее важны в практическом отношении азотосодержащие гетероциклы — пиридин, его производные и конденсированные соединения на их основе. Широко распространены также гетероциклические соединения на основе пиранов — циклов, содержащих атом кислорода.

пиридин -пиран-пиран

хинолин изохинолин акридин

12.4.1. Номенклатура пиридина и его производных

Систематическое название пиридина — азин (гл. 12.1). Однако как для самого гетероцикла, так и для его производных почти всегда используется тривиальное название «пиридин».

Атомы цикла могут быть обозначены цифровыми локантами или же греческими буквами. Соответственно, возможны три радикала пиридина:

-пиридил-пиридил-пиридил

(пиридил-2) (пиридил-3) (пиридил-4)

Метилпроизводные пиридина имеют тривиальное название «пиколины», диметилпроизводные — «лутидины», например:

-пиколин-пиколин 2,6-лутидин

(2-метилпиридин) (3-метилпиридин) (2,6-диметилпиридин)

-, - и -пиридинкарбоновые кислоты имеют каждая своё тривиальное название:

пиколиновая кислота никотиновая кислота изоникотиновая кислота

(пиридин-2-карбоновая (пиридин-3-карбоновая (пиридин-4-карбоновая

кислота) кислота) кислота)

12.4.2. Строение пиридина

Молекула пиридина, как и молекула бензола, представляет собой плоский шестиугольник, содержащий сопряжённую -электронную систему, удовлетворяющую всем критериям ароматичности, в том числе и правилу Хюккеля (6 -электронов). Однако пиридиновый цикл содержит атом азота вместо одного из атомов углерода бензольного кольца. Ввиду большей электроотрицательности азота по сравнению с углеродом валентные углы и длины связей в молекуле пиридина несколько искажены по сравнению с бензолом. Энергия делокализации ароматической системы пиридинового кольца составляет 117 кДж/моль (против 151 кДж/моль для бензола).

Атом азота находится в состоянии sp2-гибридизации; его 3 валентных электрона участвуют в образовании двух -связей и -электронной сопряжённой системы ароматического кольца. А его неподелённая электронная пара находится на sp2-гибридной орбитали, ось которой лежит в плоскости гетероцикла, и потому эти электроны не могут участвовать в сопряжении с -электронной системой кольца.

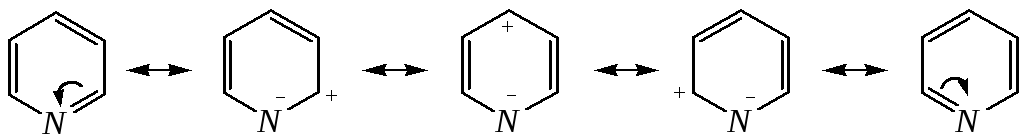

Атом азота в целом является электроноакцептором, понижая электронную плотность на атомах углерода кольца. Он проявляет –I-эффект и, участвуя в сопряжении, –М-эффект. В связи с этим распределение -электронной плотности в ароматическом кольце можно показать с помощью граничных структур:

,

,

из которых следует, что наибольшие эффективные положительные заряды, вызванные акцепторным влиянием атома азота, создаются в - и -положениях, причём акцепторное влияние азота на -атомы сильнее по причине индуктивного эффекта.

12.4.3. Химические свойства пиридина

Химические свойства пиридина, как следует из его строения, должны быть достаточно многообразны. Это и реакции непосредственно по атому азота (основные свойства, реакции алкилирования, окисления), и реакции с участием ароматического кольца (электрофильное и нуклеофильное замещение, гидрирование).

12.4.3.1. Основность

Пиридин является типичным основанием с рКb = 8.8. Его основность ниже основности аммиака и алифатических аминов, так как неподелённая электронная пара пиридинового азота, за счёт которой происходит взаимодействие с протоном, находится на sp2-гибридной орбитали. Электронная же пара аминного атома азота находится на sp3-гибридной орбитали, поэтому более удалена от ядра и легче взаимодействует с протоном (рКb аммиака равна 4.8, метиламина — 2.3).

С другой стороны, основность пиридина выше основности анилина и ароматических аминов (рКb анилина = 9.4). В молекуле анилина, как и других ароматических аминов, неподелённая электронная пара азота участвует в сопряжении с ароматическим кольцом и делокализована, а в молекуле пиридина пара электронов принадлежит только атому азота.

Основные свойства пиридина проявляются как при взаимодействии с кислотами, так и при взаимодействии с водой:

хлорид пиридиния

гидроксид пиридиния

12.4.3.2. Реакции алкилирования по атому азота

Неподелённая электронная пара азота энергетически более доступна для атаки электрофильными агентами, чем сопряжённая система ароматического кольца. Однако только с алкилирующими агентами атом азота образует устойчивые продукты взаимодействия. Реакции между пиридином и галогеналканами протекают легко:

йодид N-алкилпиридиния

По механизму эти реакции — типичные примеры нуклеофильного замещения, в которых пиридин является нуклеофилом.

Но при нагревании продукт алкилирования по азоту претерпевает перегруппировку, протекающую по радикальному механизму, с выбросом галогеноводорода. Результатом этого является образование - и -алкилпиридинов:

12.4.3.3. Реакции электрофильного замещения

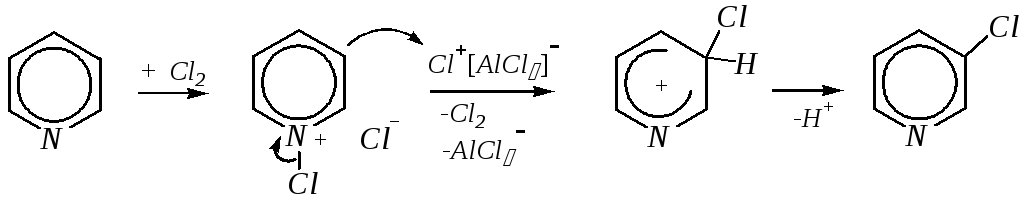

В молекуле пиридина имеются два реакционных центра для электрофильной атаки, и, как было сказано выше, легче она должна осуществляться по атому азота. Действительно, большинство электрофилов на первой стадии атакует атом азота, а затем происходит перегруппировка с образованием более прочных связей электрофильных частиц с атомами углерода кольца. При этом электрофильное замещение всегда протекает по -углеродному атому в отсутствие других ориентирующих групп, так как - и -атомы дезактивированы электроноакцепторным влиянием атома азота (см. выше). В целом электрофильное замещение в цикле пиридина протекает в жёстких условиях (при температурах около 500—570 К). Одним из примеров является реакция хлорирования, которая без катализатора протекает при 470 К, а в присутствии хлорида алюминия — при 370 К. Образование связи C–Cl здесь происходит при действии избытка хлорирующего агента:

-хлорпиридин

Проведение хлорирования при более высокой температуре (500 К) приводит к смене механизма, в результате чего вместо SE-реакции протекает радикальное замещение (SR) и образуются продукты -замещения:

-хлорпиридин 2,6-дихлорпиридин

Для проведения электрофильного бромирования требуется использование раствора брома в олеуме при 400 К:

-бромпиридин

Проведение бромирования без растворителя при более высокой температуре (770 К) также приводит к смене механизма реакции, в результате протекает радикальное замещение:

-бромпиридин

Реакции нитрования и сульфирования протекают в сильнокислой среде, поэтому первой стадией этих процессов является протонирование с образованием катиона пиридиния, что в свою очередь ещё в большей степени замедляет электрофильное замещение.

При нитровании повышение температуры выше 570 К (640 К) приводит к смене механизма с SE на SR. При этом вместо -нитропиридина образуется преимущественно -производное:

Сульфирование пиридина при 630 К даёт -пиридинсульфокислоту, существующую преимущественно в виде внутренней соли:

Некоторые другие типичные реакции электрофильного замещения, например, реакции алкилирования и ацилирования по Фриделю–Крафтсу, вовсе не характерны для пиридина, но такие реакции невозможны и для производных бензола с сильными электроноакцепторными группами (например, для нитробензола).

12.4.3.4. Реакции нуклеофильного замещения

Наличие атома азота в ароматическом кольце пиридина существенно понижает -электронную плотность, и становится возможной нуклеофильная атака по атому углерода в -положении (и в меньшей степени в -положении). Тем не менее пиридин и его гомологи реагируют только с сильными нуклеофильными агентами.

Щёлочи реагируют с пиридином только при температуре около 670 К с образованием -гидроксипиридина, который таутомеризуется в -пиридон. Механизм реакции — SN2аром.:

-гидроксипиридин-пиридон

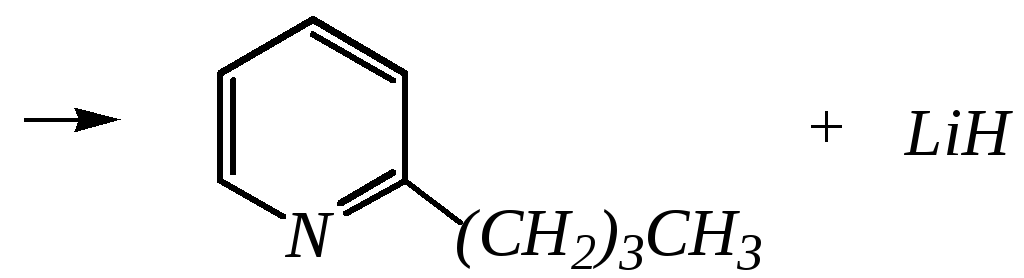

Алкилирование и арилирование проводятся литийорганическими соединениями R-Li или Ar-Li при температуре 370 К. Эти реакции также селективно приводят к образованию -замещённых пиридинов. Например, взаимодействие с бутиллитием осуществляется по следующей схеме:

-бутилпиридин

Для отщепления гидрид-иона на стадии превращения -комплекса в продукты реакции может быть использовано окисление кислородом воздуха; тогда вместо гидрида лития образуется LiOH.

Аминирование пиридина и родственных гетероциклических соединений (реакция А.Е. Чичибабина*) осуществляется амидом натрия в апротонных растворителях при 370 К (или в жидком аммиаке при 240 К). Замещение осуществляется селективно в -положение.