- •3. По пространственным связям.

- •61. Эволюционно обусловленные морфофизиологические и биологические адаптации к паразитизму, их классификация и примеры.

- •63. Современные аспекты патогенного действия паразитов на организм хозяина (человека). Примеры.

- •64. Понятие об инвазии. Способы инвазирования паразитами хозяев. Понятие о факторах передачи, источнике инвазии и инвазионном материале. Примеры.

- •67. Класс Корненожки, особенности строения и важнейшие представители. Цикл развития дизентерийной амебы. Диагностика, профилактика и распространение амебиаза.

- •68. Класс Жгутиковые, общая характеристика, адаптации к паразитизму. Важнейшие представители, имеющие медицинское значение.

- •69. Трипаносомы и лейшмании, особенности их строения, циклы развития и способ заражения. Диагностика и профилактика трипаносомозов и лейшманиозов. Вопросы природной очаговости.

- •70. Лямблии и трихомонады: особенности их строения, циклы развития. Способы заражения, диагностика и профилактика заболеваний, вызываемых этими простейшими.

- •71. Класс Споровики, адаптации к паразитизму. Малярийный плазмодий: особенности строения и цикл развития. Малярия: распространение, способ заражения, диагностика и профилактика.

- •72. Класс Споровики. Токсоплазма, особенности строения, цикл развития и способы заражения. Диагностика и профилактика врожденного токсоплазмоза. Циркуляция возбудителя в природе.

- •73. Класс Инфузории, общая характеристика. Балантидий, цикл развития и способ заражения. Диагностика и профилактика балантидиаза. Группы риска.

- •74. Гельминтология, ее цели и задачи. Роль гельминтов в патологии человека. Гельминтозы жителей Европейского Севера.

- •I. Геогельминты.

- •II. Биогельминты.

- •III. Контактные гельминтозы.

- •76. Тип Плоские черви, общая характеристика и систематика. Адаптации к паразитизму и медицинское значение. Представители, распространенные у жителей Европейского Севера.

- •77. Класс Сосальщики, особенности строения, циклы развития и способы заражения, факторы передачи. Адаптации к паразитизму. Распространение трематодозов на Европейском Севере.

- •78. Печеночный сосальщик: его строение, цикл развития и способ заражения. Распространение, диагностика и профилактика фасциолеза у человека. Понятие транзиторного носительства.

- •79. Кошачий сосальщик, строение, цикл развития и способ заражения. Распространение, диагностика и профилактика описторхоза.

- •80. Кровяные сосальщики (шистозомы): особенности строения, циклы развития, способы заражения. Распространение, диагностика и профилактика шистозоматозов.

- •83. Карликовый цепень, особенности его строения, цикл развития, способ заражения, факторы передачи. Диагностика и профилактика гименолепидоза. Группы риска.

- •88. Детская острица: особенности строения, цикл развития, способ заражения. Факторы, способствующие реаутоинвазии. Диагностика и профилактика энтеробиоза.

- •90. Анкилостомиды (кривоголовка, некатор). Особенности строения, циклы развития, способы заражения. Группы риска. Диагностика и профилактика заболеваний, вызываемых этими гельминтами.

- •91. Угрица кишечная: особенности строения, цикл развития, способы заражения. Диагностика и профилактика стронгилоидоза.

- •92. Тропические гельминтозы ( дракункулез и филяритозы), их возбудители: особенно-сти строения, жизненные циклы и способы заражения. Диагностика и профилактика этих заболеваний.

- •94. Арахноэнтомология, её цели и задачи. Общая характеристика членистоногих, их адаптации к паразитизму. Систематика и медицинское значение членистоногих.

- •96. Класс Насекомые: общая характеристика, систематика, медицинское значение. Эпидемиологическая классификация насекомых с примерами.

- •97. Бытовые насекомые, особенности их строения и развития. Медицинское значение и меры борьбы с ними.

- •2.Механические переносчики

- •98. Вши, особенности их строения и развития. Медицинское значение и меры борьбы с ними. Профилактика педикулеза.

- •99. Блохи: особенности строения и развития. Медицинское значение и меры борьбы с ними.

- •100. Тараканы и мухи – механические переносчики возбудителей заболеваний, особенности их строения и развития, меры борьбы.

- •101. Гнус, его компоненты. Медицинское значение, меры борьбы и защиты от гнуса.

- •102. Комары, особенности их строения и развития. Отличия обыкновенного и малярийного комаров, способы определения анофильности водоемов. Медицинское значение и меры борьбы с ними.

68. Класс Жгутиковые, общая характеристика, адаптации к паразитизму. Важнейшие представители, имеющие медицинское значение.

Класс Жгутиконосцы (Flagellata) насчитывает около 6000—8000 представителей. Это наиболее древняя группа простейших. Отличаются от саркодовых постоянной формой тела. Обитают в морских и пресных водах. Паразитические жгутиковые обитают в различных органах человека. Характерная особенность всех представителей — наличие одного или более жгутиков, которые служат для передвижения. Расположены они преимущественно на переднем конце клетки и представляют собой нитевидные выросты эктоплазмы. Внутри каждого жгутика проходят микрофибриллы, построенные из сократительных белков. Прикрепляется жгутик к базальному тельцу, расположенному в эктоплазме. Основание жгутика всегда связано с кинетосомой, выполняющей энергетическую функцию.

Тело жгутикового простейшего, помимо цитоплазматической мембраны, покрыто снаружи пелликулой — специальной периферической пленкой (производной эктоплазмы). Она и обеспечивает постоянство формы клетки. Иногда между жгутиком и пелликулой проходит волнообразная цитоплазматическая перепонка —ундулирующая мембрана (специфическая органелла передвижения). Движения жгутика приводят мембрану в волнообразные колебания, которые передаются всей клетке. Ряд жгутиковых имеет опорную органеллу — аксостиль, который в виде плотного тяжа проходит через всю клетку. Жгутиковые — гетеротрофы (питаются готовыми веществами). Некоторые способны также к автотрофному питанию и являются миксотрофами (например, эвглена). Для многих свободноживущих представителей характерно заглатывание комочков пищи (голозойное питание), которое происходит при помощи сокращений жгутика. У основания жгутика расположен клеточный рот (цистостома), за которым следует глотка. На ее внутреннем конце формируются пищеварительные вакуоли. Размножение обычно бесполое, происходящее поперечным делением. Встречается и половой процесс в виде копуляции. Типичным представителем свободноживущих жгутиковых является эвглена зеленая (Euglena viridis). Мед. значение:

Trypanosoma gambiense / cruzi. Leishmania tropica (кожная) / donovani (общая) / brasillensis. Lamblia intestinalis.

Trichomonas vaginalis (урогенитальная) / hominis (кишечная).

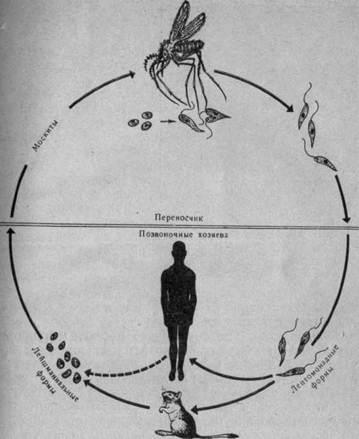

69. Трипаносомы и лейшмании, особенности их строения, циклы развития и способ заражения. Диагностика и профилактика трипаносомозов и лейшманиозов. Вопросы природной очаговости.

Leischmania (кл. Жгутиковые) — возбудители лейшманиозов. Заболевания человека вызываются несколькими видами и подвидами паразитов, которые объединяются в четыре комплекса: L. donovani (общая)— возбудитель висцерального лейшманиоза, L. Tropica (кожная) — возбудитель кожного лейшманиоза, L. brasiliensis — возбудитель бразильского лейшманиоза. Все виды сходны морфологически и имеют одинаковые циклы развития.

Лейшманиозы широко распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом на всех континентах там, где обитают москиты. Они — типичные природно-очаговые заболевания. Природными резервуарами являются грызуны, дикие и домашние хищники. Заражение человека происходит при укусе инвазированными москитами.(трансмиссивное)

Строение. Лейшмании проходят две стадии развития: безжгутиковую и жгутиковую.

Безжгутиковая форма овальная, длиной 2—6 мкм. Ядро округлое, занимает до 1/3 клетки. Рядом с ним находится кинетопласт, имеющий вид короткой палочки. Встречаются в теле позвоночного хозяина (человек, собака, грызуны), паразитируют внутриклеточно в макрофагах, клетках костного мозга, селезенки, печени. В одной пораженной клетке может содержаться до нескольких десятков лейшманий. Размножаются простым делением. Жгутиковая форма подвижная, жгутик длиной 15—20 мкм. Тело удлиненное веретенообразное, длиной до 10-20 мкм. Деление продольное. Развиваются в теле безпозвоночного хозяина— переносчика (москита) и в культуре на питательных средах.

Ж изненный

цикл.

Лейшманиозы входят в группу трансмиссивных

инфекций, переносчиками служат мелкие

кровососущие насекомые — москиты.

Москиты заражаются при кровососании

на больных людях или животных. В первые

же сутки заглоченные безжгутиковые

паразиты превращаются в подвижные

жгутиковые формы, начинают размножаться

и спустя 6—8 дней скапливаются в глотке

москита.

При укусе человека или

животного зараженным москитом подвижные

лейшмании из его глотки проникают в

ранку и затем внедряются в клетки кожи

или внутренних органов в зависимости

от вида лейшманий. Здесь происходит их

превращение в безжгутиковые формы.

изненный

цикл.

Лейшманиозы входят в группу трансмиссивных

инфекций, переносчиками служат мелкие

кровососущие насекомые — москиты.

Москиты заражаются при кровососании

на больных людях или животных. В первые

же сутки заглоченные безжгутиковые

паразиты превращаются в подвижные

жгутиковые формы, начинают размножаться

и спустя 6—8 дней скапливаются в глотке

москита.

При укусе человека или

животного зараженным москитом подвижные

лейшмании из его глотки проникают в

ранку и затем внедряются в клетки кожи

или внутренних органов в зависимости

от вида лейшманий. Здесь происходит их

превращение в безжгутиковые формы.

ПД: висцеральный: неправильная, упорная лихорадка, селезенка и печень увеличены, истощение, анемия, смертность велика, болеют в основном дети; кожный: длительно незаживающие язвы на открытых частях тела, после заживления - рубец

ЛД: висцерального: пункция грудины для получения кост. мозга, обнаруживаются лейшманиальные формы, кожного: микроскоп. исследование отделяемого язв

ЛП: висцерального и кожного: индивид. защита от укусов москитов; ОП: уничтожение бродячих собак, шакалов, грызунов, борьба с москитами, санитарно-просветительская работа, лечение больных; профилактические прививки.

Трипаносомы . Из рода трипаносом для человека патогенны три вида: Trypanosoma gambiense и Trypanosoma rhodesiense вызывают африканский трипаносомоз (сонную болезнь) и Trypanosoma cruzi — возбудитель американского трипаносомоза (болезнь Шагаса)

Строение. Тело трипаносом (от греч. trypanon — бурав и soma — тело) продолговатое, узкое, имеет жгутики и ундулирующую мембрану.На спаде паразитемии они становятся короткими, широкими с укороченным жгутом или даже без него. Длина тела трипаносом 17—28 мкм, в средней части находится овальное ядро. Эпимастиготная форма — продолговатой формы, кинетопласт и кинетосома находятся в задней части клетки.

Трипомастиготная форма — кинетопласт и кинетосома находятся сзади ядра, однако, в отличие от предыдущей формы, ундулирующая мембрана широкая и длинная.

Жизненный цикл. Трипаносомы проходят две стадии развития - стадию трипомастиготы (ОХ) и стадию эпимастиготы (ПХ).

Trypanosoma gambiense: Трипомастиготы паразитируют только в организме человека и животных, размножаются внеклеточно повторным делением. Эпимастиготы существуют только в организме насекомого (мухи ЦеЦе). Поступая с кровью в организм мухи цеце (переносчик африканского трипаносомоза), трипаносомы попадают в слюнные протоки и железы, где превращаются в эпимастиготы. Через 2-5 дней эпимастиготы трансформируются в трипомастиготы, и мухи становятся заразными.

Trypanosoma cruzi : Попадая с кровью в организм триатомовых клопов (переносчики американского трипаносомоза), трипаносомы в желудке насекомого превращаются в эпимастиготы и размножаются здесь в течение нескольких дней. Затем они проходят в заднюю и прямую кишку, где возвращаются к трипомастиготной форме. С этого момента клопы становятся заразными.

Трипаносомы из места укуса проникают в кровь, лимфатические сосуды и узлы, в дальнейшем — в спинномозговую жидкость. У больных повышается температура тела, на коже возникают высыпания.

Сонная болезнь – (африканский трипаносомоз) (встречается в Центральной и Западной Африке) характерны увеличение лимфатических узлов, особенно шейных, печени и селезенки, а также анемия и слабость. Болезнь длится несколько лет, приводя к поражению центральной нервной системы с характерной сонливостью (менингоэнцефалит), обычно заканчивается смертью.

Болезнь Шагаса-тяжелое заболевание, встречается в Латинской Америке. Поражает внутренние органы, сердечную мышцу, головной мозг. Повышается температура тела, увеличиваются печень и селезенка. Болезнь может протекать в острой и хронической формах, приводя нередко к смерти.

Диагностика: микроскопирование мазков крови.

ЛП: индивидуальная защита от укусов переносчиков, ОП: уничтожение переносчиков и мест их выплода, обработка животных трипаноцидами, выявление и лечение всех паразитоносителей.