- •Лекция 1 Двоичный код

- •Запись кодовых комбинаций в виде многочлена

- •Сложение

- •Вычитание

- •Сложение с переносом.

- •Умножение.

- •Деление.

- •Импульс. Вектор. Полоса частот.

- •Лекция 2 Логические функции. Логические элементы.

- •Функции одной переменной.

- •Функции двух переменных

- •Или – не

- •Лекция 3 Вспомогательные элементы уца. Дифференциальная цепь.

- •Интегрирующая цепь.

- •Практическое применение rc-цепи

- •Прохождение через rc-элементы электрических импульсов

- •Формирователи коротких импульсов (одновибраторы)

- •Формирователи коротких импульсов(одновибраторы)

- •Формирователи коротких импульсов(одновибраторы)

- •Формирователь длинных импульсов

- •Мультивибраторы

- •Лекция 5 Кварцевый резонатор

- •Реализация логических функций на микросхеме

- •Характеристики интегральных микросхем

- •Основные параметры интегральных микросхем

- •Лекция 6 Транзисторно-транзисторная логика

- •Элемент ттл со сложным инвертором

- •Выходные вольт-амперные характеристики ттл-схем

- •Общие сведения о микросхемах ттл

- •Лекция 7 мдп-металл-диэлектрик-полупроводник

- •Логические элементы на однотипных мдп-транзисторах

- •Логические элементы на комплементарных мдп-транзисторах

- •Комбинационные элементы

- •Дешифраторы

- •Матричный дешифратор

- •Многоступенчатые дешифраторы

- •Шифраторы

Характеристики интегральных микросхем

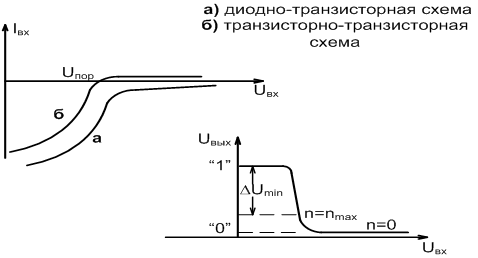

Рис.1

Рис.2

В любую серию микросхем входят схемы, выполняющие логические функции «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», называемые основными схемами.

Существуют диодно-транзисторные микросхемы и транзисторно-транзисторные микросхемы. В них операция «НЕ» осуществляется при помощи простого или сложного инвертора, а операция «И»(«ИЛИ») с помощью диода и резистора или многоэмиттерного транзистора и резистора. Эта схема называется ТТЛ(транзисторно-транзисторная логика).

Выходные характеристики ДТЛ и ТТЛ представлены на рис.1. В открытом состоянии во входной цепи этих схем течет малый положительный ток. В закрытом состоянии течет большой ток, вытекающий из микросхемы.

Передаточная характеристика микросхемы представлена на рис.2. От числа нагрузок микросхемы зависит уровень «0».

Основные параметры интегральных микросхем

К числу основных параметров относятся:

Статическая помехоустойчивость;

Потребляемая мощность;

Средняя задержка сигнала;

Коэффициент объединения по входу;

Коэффициент объединения по выходу.

Их можно разделить на 2 группы:

К первой группе относятся коэффициент объединения по входу и коэффициент объединения по выходу.

Эти параметры характеризуют логические возможности систем и определяют их допустимые сочетания в сложных устройствах.

Ко второй группе параметров относятся статическая помехоустойчивость, средняя задержка сигнала и средняя потребляемая мощность.

Эти параметры могут принимать абсолютные значения.

Коэффициент объединения по входу.

Этот коэффициент обозначается буквой m и определяет максимальное число входов логической схемы. Чем больше m, тем шире логические возможности схемы и тем меньшее число схем требуется для создания сложного устройства. Для разных типов логических схем коэффициент объединения может составлять от 2 до 10. Увеличение коэффициента объединения ограничено ухудшением других основных параметров схемы.

Коэффициент объединения по выходу.

Обозначается буквой n и характеризует максимальное число схем, аналогичных рассматриваемой, которые могут одновременно подключаться к ее выходу. Чем больше n, тем больше логические возможности схемы и тем меньше число схем, необходимых для построения сложных устройств. n обычно меняется от 4 до 25. Увеличение n ограничено тем, что с ростом числа нагрузок ухудшается другие основные параметры схемы, главным образом, статическая помехоустойчивость и средняя задержка сигнала.

Статическая помехоустойчивость.

Она характеризует максимально допустимую величину напряжения статической помехи, при которой сохраняется работоспособность схемы. Существует помехоустойчивость закрытых схем (высокий уровень выходного напряжения) и открытых схем (низкий уровень выходного напряжения). Под статическими помехами понимают такие помехи, величина которой остается постоянной в течение времени, значительно превышающего длительность переходных процессов схемы. В качестве основного параметра, характеризующего статическую помехоустойчивость, обычно принимают максимально допустимую амплитуду отпирающих и запирающих помех, которые не приводят к сбою их работы. Иногда используют не абсолютные значения помех, а их отношения к логическому перепаду:

Коэффициент

помехоустойчивости:

Потребляемая мощность.

Этой формулой определяется мощность, потребляемая схемой от источника питания.

Ej – напряжение j-ого источника питания.

Ij – ток в соответствующем выводе схемы.

Мгновенная мощность потребляемой схемы непостоянна. Она зависит от того, в каком состоянии находится схема, и изменяется при переключении схемы. Обычно используют не мгновенную, а среднюю мощность, которая получается при усреднении мгновенной мощности за небольшой промежуток времени.

ТТЛ характеризуется малой потребляемой мощностью в статическом режиме и большой потребляемой мощностью при переключении. В них в процессе переключения значительно возрастают токи в цепи питания, поэтому средняя потребляемая мощность зависит от частоты переключения. В справочниках дают среднюю потребляемую мощность при максимальной частоте следования входных импульсов со скважностью, равной 2.

Средняя задержка прохождения сигнала.