- •26.1.1. Принцип метода кондуктометрии

- •26.1.2. Удельная электрическая проводимость

- •26.1.3. Эквивалентная электрическая проводимость

- •26.1.4. Зависимость электрической проводимости раствора от его концентрации

- •26.2.1. Кондуктометрические ячейки.

- •26.2.2. Современные модели кондуктометров

- •3 Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать источник питания бпс6-1

- •4 При использовании источника питания бпс6-1

- •Кондуктометры hanna. Серия карманных и портативных кондуктометров, фирмы hanna.

- •26.3.1. Классификация кондуктометрических методов анализа.

- •26.3.2. Применение кондуктометрических методов анализа.

26.2.1. Кондуктометрические ячейки.

Кондуктометрическая ячейка – наиболее сложный элемент измерительного устройства.

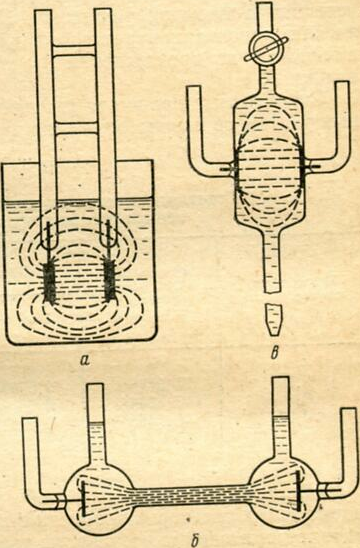

Двухэлектродные ячейки для измерения контактным методом. На рис. 26.5 приведены три конструкции двухэлектронных. кондуктометрнческнх ячеек. На схеме а изображена ячейка со свободно перемещающейся системой электродов и схема рассеяния силовых линий тока в объеме электролита. Недостаток этой ячейки заключается в том, что при незначительном перемещении системы электродов относительно стенок сосуда и при изменении уровня электролита происходит перераспределение силовых линий тока между электродами, приводящее к изменению константы ячейки. На схеме б изображена ячейка

Рис. 26.5. Конструкции контактных кондуктометрических ячеек и распределение силовых линий: а – свободно перемещающаяся система электродов; б – с фиксированными электродами; в – с электродами, плотно прижатыми к стенкам.

с фиксированными плоскими электродами. Сложная форма сосуда и наличие электролита в пространстве между задними поверхностями электродов и стенками сосуда не дает возможности производить прямое измерение константы сосуда. На схеме в изображена ячейка, в которой электроды плотно прижаты к стенкам сосуда. Однако и в этом случае прямое измерение константы А невозможно вследствие рассеяния силовых линий тока в объеме электролита, заключенного в сосуде.

На практике принято для определения константы ячейки А применять стандартные водные растворы хлорида калия, величина электрической проводимости которых при различных температурах известна с большой точностью. После измерения сопротивления ячейки, заполненной раствором хлорида калия с известной величиной , из произведения А = R легко вычисляется константа ячейки А.

Четырехэлектродные контактные ячейки. Четырехэлектродные контактные ячейки могут применяться как в измерительных устройствах постоянного тока, так и в устройствах переменного тока низкой частоты.

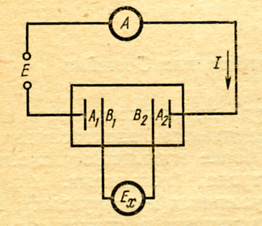

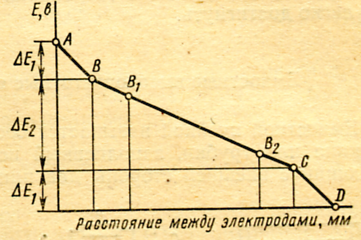

На рис. 26.6 показано схематическое устройство четырехэлектродной ячейки. По краям сосуда расположены два токовых электрода А1 и А2, которые служат для подведения тока к ячейке. При наличии тока через ячейку на токовых электродах всегда будут наблюдаться поляризационные явления, охватывающие область поверхности раздела электрод — раствор и приэлектродного слоя электролита. Таким образом, в пространстве между электродами А1 и А2 можно представить три области с различным падением напряжения (рис. 26.7): области АВ и СD, находящиеся в непосредственной близости от токовых электродов с сильным падением напряжения E1 и область ВС, находящаяся в глубине раствора, с устойчивым падением напряжения E2. В этой области расположены измерительные или потенциальные электроды B1 и В2.

Точное измерение падения напряжения на участке ВС при помощи электродов В1 и В2 возможно при соблюдении трех основных условий: ток через ячейку должен быть стабильным, не должен вызывать значительного- теплового эффекта, а измерительное устройство, подключаемое к электродам В1 и В2 , не должно потреблять тока, т. е. при измерении электроды не должны поляризоваться. При современном состоянии измерительной техники эти условия полностью удовлетворяются.

Рис. 26.6. Схема устройства четырехэлектродной ячейки.

Рис. 26.7. Области с различным падением напряжения между электродами в четырехэлектродной ячейке.

Высокочастотное титрование.

Установки для высокочастотного титрования во многом отличаются от установок обычной низкочастотной кондуктометрии. Ячейка с анализируемым раствором при высокочастотном титровании помещается или между пластинками конденсатора, или внутри индукционной катушки (рис. 26.8). Соответственно этому в первом случае ячейку называют конденсаторной, или емкостной, или С-ячейкой, а во втором — индуктивной или L-ячейкой. В ячейках высокочастотного титрования электроды не соприкасаются с исследуемым раствором, что является одним из существенных достоинств метода.

Рис. 26.8. Ячейки для высокочастотного титрования: а – емкостная С-ячейка;

б – индуктивная L-ячейка.

Изменения в ячейке, происходящие в результате реакции титрования, вызывают изменения в режиме работы высокочастотного генератора. Индуктивная L-ячейка с анализируемым раствором включается в цепь колебательного контура (помещается внутрь катушки индукции). Изменение состава раствора при титровании в такой ячейке вызывает изменение индуктивности, что легко фиксируется микроамперметром через несложную схему. В конденсаторных С-ячейках при титровании раствора вследствие изменения диэлектрической проницаемости происходит сдвиг рабочей частоты генератора, что устанавливается с помощью измерительного конденсатора. При построении кривой титрования показания прибора откладывают как функцию объема добавленного титранта. Промышленностью выпускаются стандартные высокочастотные титраторы,