kolda

.pdf

1 |

. Предметколлоиднойхимии.Почемуповерхностныеявленияидисперсныесистемыизучаютсяврамкаходной |

|

|

|

|

|

|

|

Система |

|

|

|

|

|

|

а, м |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

дисциплины-коллоиднойхимии?Значениеколлоиднойхимиидлятехнологии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 Область истинных растворов молек степени |

|

|

|

<10 |

9 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Коллоидная химия - это наука о поверхностных явлениях и гетерогенных дисперсных системах. Эти сист. |

|

|

|

|

|

|

|

дисперс-ти |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

занимают промеж положение между истин растворами и грубыми дисперсиями и по меньшей мере двух |

|

|

|

2 Коллоидная (ультрамикрогетерогенная), частицы |

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

фазные. Размер частицы 10^-7 до 10^-9 (м) представляют собой агрегаты молекул. С увеличением степ. |

|

|

|

10 |

- 10 |

7 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Раздробленности доля молекул на пов-ти возрастает. Для ч-цы кубической формы эта завис-ть проходит |

|

|

|

видимы в электронный микроскоп |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

через мах в соответствии длине ребра куба. В этом случае пов-ть количественно станов партнером объемной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 7 |

- |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

фазы и как следствие роль пов-ных явлений для таких сист-м значительно возрастает, поэтому пов-ные явл-ия |

|

|

|

3 Микрогетерогенная, частицы видны в обычный |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

и диспер-ые системы изуч. В рамках 1 дисциплины. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

микроскоп |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

5 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

Коллоидная химия служит обоснованием многих технологических процессов, таких как дробление, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

смешение, переработка полимеров. Геология также тесно связана с коллоидной химией. |

|

|

|

|

4 |

Грубодисперсная, |

частицы |

|

видны |

|

10 |

5 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Признакиобъектовколлоиднойхимии:гетерогенностьидисперсность. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

невооруженным глазом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Признаки является необходимым, но недостаточным для отнесения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

системы к коллоидной. Гетер-ть качественный признак объектов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

коллоидной химии, он указывает на наличие межфазной поверхности. |

4 Классификациядисперсныхсистемпоагрегатномусостояниюдисперснойфазыидисперсионнойсреды. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Существование межфазной пов-ти предполагает межфазного натяжения. |

|

Дисперсионная среда |

|

Дисп. фаза |

|

|

Условное обозначение |

|

|

|

пример |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Величина пов-ного натяжения (ПН) опред-т степень различия между |

|

Твердая |

|

|

|

Тв. |

|

|

|

|

Т/Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сплав |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

контактними фазами. Чем выше гетерогенность, тем выше ПН. Молек на |

|

|

|

|

|

Жидкая |

|

|

|

Ж/Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пористые сист. |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пов-ти принадлежат обеим фазам поэтому их состояние отлич от |

|

|

|

|

|

Газообр |

|

|

|

Г/Ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Почвы, Пенза |

|||||||||||||||||

состояния молекул в объеме. Молекулы в этом слое находятся в несимметричном силовом поле. |

|

|

Жидкая |

|

|

|

Тв. |

|

|

|

|

Т/Ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Суспензии, зол |

||||||||||||||||||||||||

Молекулярные силы в поверхностном слое некомпенсированы, и поэтому молекулы на поверхности |

|

|

|

|

|

|

Жидкая |

|

|

|

Ж/Ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эмульсии |

|||||||||||||||||||||||||

обладают избытком свободной энергии |

F |

S |

. Мерой этого избытка является поверхностное натяжение , |

|

|

|

|

|

Газообр |

|

|

|

Г/Ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пена |

|||||||||||||||||||||||

|

|

газообразная |

|

Тв. |

|

|

|

|

Т/Г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дым, пыль |

|||||||||||||||||||||||||||

т.е. свободная поверхностная энергия, приходящаяся на 1 см2 величины поверхности S. F S S . |

|

|

|

|

|

жидкая |

|

|

|

Ж/Г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Туман, кучевые |

||||||||||||||||||||||||||

Избыток свободной энергии на поверхности делает систему термодинамически неравновесной. Поэтому все |

5 Классификациядисперсныхсистемповзаимодействиюдисперснойфазыидисперсионнойсреды |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

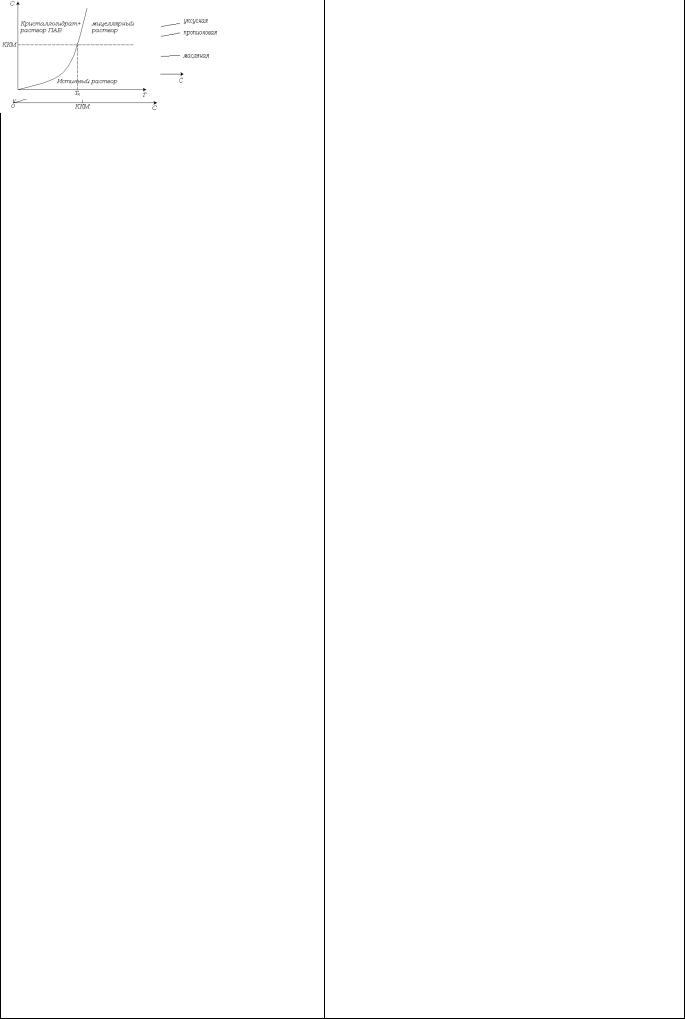

Лиофильные системы, 1 фаза и среда близки по свойствам и хорошо взаимодействуют друг с другом, частицы |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

поверхностные процессы протекают самопроизвольно в сторону уменьшения F S , что достигается |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

сольватированы взаимодействуют с растворителем, 2 лиофильная система образуется самопроизвольно, 3 ∆F< 0 , 4 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

уменьшением S или . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

система устойчива не нуждается в стабилизации, 5 обратимые, возможны переходы от истин р-ра к коллоидной и |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наоборот, 6 σ<σкр, 7 растворы ВМС и ПАВ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

Дисперсность. Количественный признак объектов коллоидной химии, он указывает на степень |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Лиофобная система 1 нет взаимодействия с растворителем 2 Образуется принудительно с затратой энергии 3 ∆F>0, 4 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

раздробленности |

или |

|

величину межфазной |

|

пов-ти. количественные |

параметры раздробленности: |

неустойчивая система нуждается в стабилизаторе, 5 Необратимы, 6 σ˃σкр, все остальные растворы кроме ВМС и |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

размер частиц |

a , |

дисперсность |

Д |

1 |

, удельная поверхность S. |

В зависимости от формы |

ПАВ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

Классификациядисперсныхсистемповзаимодействиючастицдисперснойфазы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Связанныедисперсистемы(частицысвязмеждусобойобразуютструктуругели) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6Свободныедисперсныесистемы(частицынесвязанымеждусобой, золи) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

частицы берется ее характеристический размер: для сферы - диаметр d , для куба – ребро l. Для |

7 Классификацияповерхностныхявлений |

и |

2-го начал |

термодинамики позволяет |

классифицировать |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

частиц неправильной формы в качестве количественной характеристики раздробленности |

|

Объединенное |

уравнение |

|

1-го |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

применяется |

удельная поверхность |

|

|

|

|

S12 , к |

единице |

массы |

; |

м2 Для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sуд V |

|

|

S |

уд |

кг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

монодисперсной системы, содержащей n частиц сферической формы радиуса |

r : |

|

поверхностные явления. Запишем это уравнение в форме: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(5.4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где G - энергия Гиббса, S- энтропия, T- температура, V- объем, P - давление, σ- поверхностное |

||||||||||||||||||||||

S уд |

|

4 r 2 |

n |

|

3 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- поверхность, |

i - |

химический потенциал, ni - |

|

|

|

|

|

|

|

|

- электрический |

|||||||||||

4 |

r3 |

n |

r |

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

натяжение, |

число молей, |

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

K , где K - коэффициент формы частицы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

В общем случае |

S уд |

|

|

|

|

|

|

|

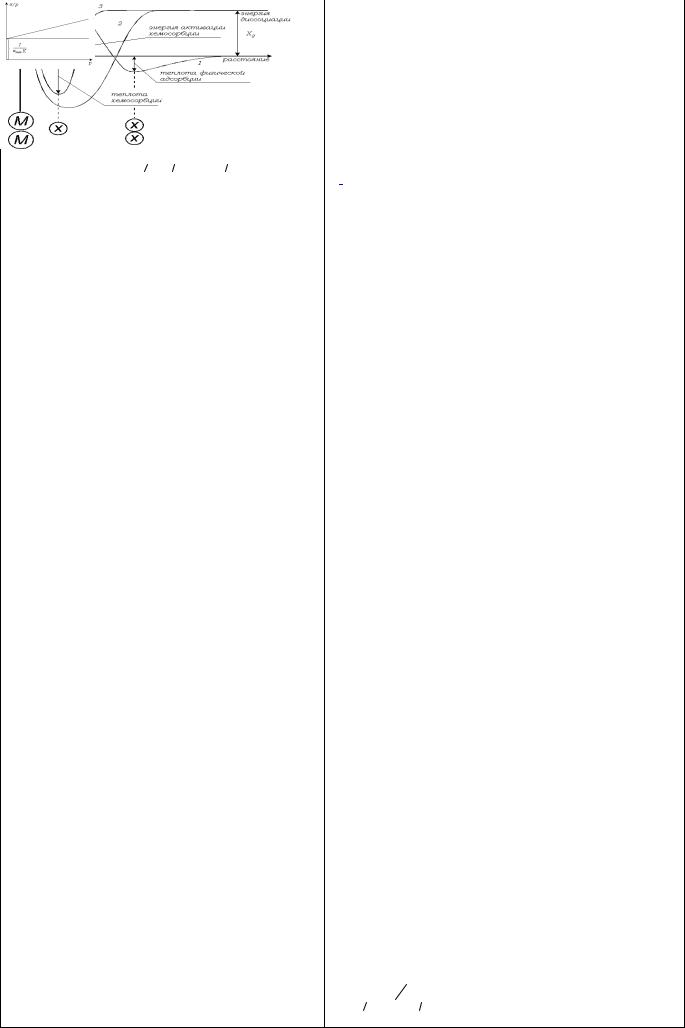

потенциал, q- заряд. Стрелкой 1 указан переход поверхностной энергии в энергию Гиббса. Такой переход |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

имеет место при адсорбции, а также лежит в основе изменения реакционной способности с изменением |

|||||||||||||||||||||||||||

Дисперсность или удельная поверхность является термодинамическим параметром состояния, |

дисперсности. Стрелка 2 обозначает переход поверхностной энергии в теплоту, который происходит при |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

изменение которого вызывает изменение других равновесных свойств. система обладает |

|

изотермической перегонке и адсорбции и выражается теплотой конденсации, смачивания или адсорбции. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

дополнительной степенью свободы |

F K Ф 3 . |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Переход поверхностной энергии в механическую указан стрелкой 3. Такой переход наблюдается при |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3 Классификациядисперсныхсистемпоразмерамчастицдисперснойфазы |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

адгезии, капиллярности, адсорбции. Стрелка 4 указывает на переход поверхностной энергии в химическую, |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

что соответствует таким поверхностным явлениям, как адсорбция, коррозия. Наконец, переход |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

поверхностной энергии в электрическую указан стрелкой 5. Такой переход приводит к образованию электрического |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

заряда поверхности и двойного электрического слоя и соответствует группе электрокинетических явлений: электрофорезу, |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

электросмосу, потенциалам течения и оседания. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

8 Общие причины отличия состояния поверхностного слоя от объемных фаз. Изменение плотности свободной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

энергиинаграницеразделавлиофобныхилиофильныхсистемах |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f f 0 , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

Рассмотрим основные отличия свойств поверхностного слоя от свойств объемных фаз и |

|

Когда |

т.е. |

для |

лиофобных |

систем, для |

разнородных фаз при слабом их |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

причины этих отличий. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

взаимодействии, избыток свободной энергии велик, заштрихованная площадь велика, но толщина |

|||||||||||||||||||||||||||||||

1. Первое отличие: внутренняя энергия слоя отличается от внутренней энергии объемных фаз, |

межфазного слоя мала, т.к. молекулярные силы убывают с расстоянием, взаимодействие между фазами |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

т. |

к. |

в |

каждой |

фазе |

взаимодействуют |

молекулы |

одного сорта, |

а в |

поверхностном слое |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-10 |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отсутствует или оно мало. Для лиофобных систем толщина межфазного слоя составляет всего (1-10) 10 |

|||||||||||||||||||||||

взаимодействуют разные молекулы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м. |

В лиофильных |

системах фазы являются родственными, |

они |

|

сильно |

взаимодействуют, |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U s U |

U |

|

|

|

|

|

|

f |

f |

0 . |

Значение межфазного поверхностного натяжения в лиофильных системах мало и |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

2. Взаимодействие молекул в поверхностном слое происходит в несимметричном силовом поле. |

составляет величину m 0,1эрг/ см2 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Равнодействующая межмолекулярных сил, действующая на молекулу, находящуюся в поверхностном |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

слое, не равна нулю. Поэтому молекулы стремятся уйти с поверхности в объем, и наоборот, при |

|

Избыток свободной поверхностной энергии в таких системах меньше, заштрихованная площадь |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

увеличении поверхности происходит вывод молекул из объема на поверхность, при этом затрачивается |

меньше. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

работа против межмолекулярных сил dA dS . Эта работа равна увеличению свободной |

Вследствие сильного взаимодействия фаз, проникновения молекулярного взаимодействия глубоко в объем |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

каждой фазы, толщина поверхностного слоя в лиофильных системах велика. Поверхностный слой более |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

поверхностном энергии F S . Таким образом, в поверхностно слое происходит сгущение, увеличение |

размыт, имеет большую протяженность. По энергетическим параметрам он приближается к фазам |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

свободной поверхностной энергии dF S |

0 , F S T ,Ui,V S . Следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

плотность свободной энергии в объемных фазах и поверхностном слое различна.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

Поверхностноенатяжение,егоопределенияиразмерности. |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

F |

S |

|

F |

|

|

F |

|

|

|

|

|

|

F S |

|

|

ПН- |

это обратимая изотермическая работа образования единицы поверхности, |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

V |

|

V |

|

V |

|

|

|

|

|

|

T , ni |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

Рис.2.2. Межмолекулярные взаимодействия в объеме и на поверхности. |

которая затрачивается |

на преодоление сил межмолекулярного взаимодействия и переходит в |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

свободную поверхностную энергию. |

|

|

|

|

ПН-частная производная от любой |

|||||||||||||||||||||||||

|

3. |

Вследствие |

избытка |

свободной |

|

поверхностной энергии |

происходит |

|

изменение |

|

|

|

U |

|

H |

|

F |

|

G |

|||||||||||||

концентрации компонентов в поверхностном слое. Это изменение может быть как положительным, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

s S ,V ,ni |

s S ,P,ni |

s T ,V ,ni |

s T ,P,ni |

|||||||||||||||||||||||||||

так и отрицательным. |

Состав поверхностного слоя отличается от состава объемных фаз |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

характеристической функции по площади межфазной поверхности при постоянных соответствующих |

||||||||||||||||||||||||||||||||

niS |

ni ni . В поверхностном слое концентрируется компонент, уменьшающий избыток |

|||||||||||||||||||||||||||||||

параметрах. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

свободной поверхностной энергии. 4. Значения энтропии поверхностного слоя и объемных фаз |

ПН- это силанаправленная тангенсально к пов-ти приход-ся на 1-цу периметра огранич его поверхность и |

|||||||||||||||||||||||||||||||

стремящ-ся эту поверхность сократить. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

различны |

S S S |

S . При контакте газа с жидкостью или твердым телом поверхностный |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

Единицы измерения поверхностного натяжения: |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

слой |

разрыхлен. На |

поверхности |

жидкости |

постоянно |

протекают |

процессы |

испарения и |

|

в Си |

Дж |

Н м |

Н , |

в СГС |

эрг |

дин см |

дин |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-7 |

|

|

||||||||||||

конденсации. Среднее время жизни молекулы воды на поверхности составляет 10 |

|

сек. Из-за |

|

|

|

м2 |

м2 |

м |

|

|

см2 |

см2 |

см |

|||||||||||||||||||

возможности выхода молекул в |

менее плотную фазу их число степеней свободы увеличено, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

поэтому |

S |

S . При |

контакте жидкости с твердым телом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

происходи ориентация молекул жидкости, |

энтропия |

уменьшается |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

S |

S . Таким образом, |

поверхностный слой характеризуется |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

избытком термодинамических свойств, который может быть как по- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

ложительным, так и отрицательным. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

http://www.mitht.org/forum/

|

МетодизбыточныхвеличинГиббса. ВыводфундаментальногоуравненияГиббсадлясвободнойэнергиисистемысплоской |

11 ВыводфундаментальногоуравненияГиббсадлясвободнойэнергииплоскогоповерхностногослоя,егоанализ. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

границейразделафаз. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Плоским поверхностным слоем называется такой слой, толщина которого много меньше радиуса |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Гиббс предложил метод основанный на исключении неопределенного значения толщины |

кривизны, т. е. система отвечает условию: R . |

|

|

|

|

энергии |

|

определяется |

|

|

выражением |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

называетповерхностногоповерхностьюслоя. Он заменилразрывагетерогенную, понимая подсистемуэтимнанеоднородныйидельную, заменивтонкийповерхностныйслой, разделяющийслой на |

|

Для |

|

|

всей |

|

|

системы |

|

|

изменение |

|

|

свободной |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

разделяющую поверхность, которая проводится внутри повех слоя. |

Поверхностный слой |

Гиббс |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

объемные фазы и обладающий конечной толщиной и объемом. Разделяющая поверхность – |

dF dF |

|

dF |

|

|

dF |

S |

. |

Согласно выражению, |

|

полученному для системой с плоской границей |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

геометрическая поверхность, воспроизводящая форму поверхности разрыва и располагающаяся |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

параллельно ей. Разделяющая поверхность - фиктивная, воображаемая поверхность, на которой |

раздела dF ds S dT p dV i |

dni . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

происходит разрыв непрерывности в плоскостях m, F , S, |

состава. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1 фазы однородны на всем протяжении вплоть до раздел пов-ти |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

соответствии |

|

с |

методом |

избыточных |

|

величин |

Гиббса |

изменение |

свободной |

энергии |

в |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 Каждая точка вещества на поверхности находится в одинаковых условиях. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dF S |

dF dF |

|

dF . Для каждой объемной фазы справедливо |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3 Положение поверхности фиксируют, выбирая определенную величину адсорбции на поверхности |

поверхностном слое равно |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 разность экстенсивной величины реал. И идеал сист дает некую избыточную величину, |

выражение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Посредством этих избытков выражаются все экстенсивные параметры в методе Гиббса, поэтому этот метод |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

называется методом избыточных величин. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4) |

dF |

S dT p dV |

|

i |

dni |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Минусы примен для сист Ж/Ж и Ж/Г, величина избытка завис от места где провести раздел. Пов-ть, свойства |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

слоя не рассматр. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5) dF |

S |

dT p dV |

i dni |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

При этом совершается работа dA p dV ds Согласно первому закону термодинамики |

В этих выражениях у i нет индекса, т.к. при равновесии значения химического потенциала в обеих фазах |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

dQ dU dA dU p dV ds . |

Согласно |

второму |

|

|

закону |

термодинамики при |

выравниваются. Вычитая из выражения (3) выражения (4) и (5) и учитывая, что экстенсивные свойства |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

(V , S, ni , F ) |

суммируются и что при достижения равновесия i |

i |

i S |

i |

, получим |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

установлении |

равновесия dQ T dS . |

Объединим уравнения |

|

первого |

и второго |

закона |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

dF S ds S S dT i dni S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

термодинамики при установлении равновесия T dS dU p dV ds . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Свободная энергия поверхностного слоя складывается из трех членов: работы увеличения поверхности раздела фаз, |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1) dU T dS p dV ds Перейдем от внутренней энергии к свободной |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

энтропийного члена, учитывающего изменение связанной энергии системы и члена, учитывающего вещественный |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

энергии, т.е. заменим U на F. U F T S |

|

2) |

dU dF T dS S dT |

|

|

обмен между фазами и поверхностным слоем, т.е. состав поверхностного слоя. СМ билет 9 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

FS |

|

|

|

|

|

|

|

Экспериментально доказано, что на границе жидкости или твердого тела с газом с |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Объединим уравнения 1) и 2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SS |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

dF T dS S dT T dS p dV ds |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T S, Ni |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

dF ds S dT p dV Это - |

уравнение для закрытой гетерогенной системы с |

повышением температуры поверхностное натяжение уменьшается, т.к. увеличивается расстояние между |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

плоской границей раздела. Для открытой системы учитывается вещественный обмен, |

т.к. |

число |

молекулами и уменьшается межмолекулярное взаимодействие. |

|

|

|

S |

F |

Химический |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

молекул в системе может изменяться, и уравнение принимает вид: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

Ni |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S,T,NJNi |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

3) dF ds S dT p dV i |

dni |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

потенциал - это мольное приращение свободной энергии при постоянном объеме при переходе i-го |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Это уравнение |

отличается |

от |

уравнения |

для |

гомогенной |

|

системы |

членом |

ds , |

компонента в поверхностный слой. Химический потенциал характеризует скорость, с которой меняется |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

свободная энергия при изменении концентрации данного вещества. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

обозначающим работу образования поверхности. Из этого уравнения видно, что с увеличением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

поверхности увеличивается свободная поверхностная энергия. При увеличении числа компонентов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

также происходит увеличение свободной поверхностной энергии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

12 Понятиеобадсорбции.Причиныадсорбции.Количественныехарактеристикиадсорбции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

0 и Гi 0 . При таком |

|||||||||||||||||||||||||||||||

можноопредкакпроцесс выравниванияхим-хпотенциалов компонентовмеждуповерхностью иобъемом, приводящийкизменению |

|

Гиббс показал, что разделяющую поверхность |

можно |

|

провести так чтобы |

Ni |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

концентрациинаповерхности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выборе |

разделяющей |

|

поверхности |

можно |

|

|

считать, |

что |

адсорбция |

|

растворителя |

отсутствует |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

адсорбция–этоизменениеконцв-вавповерхностномслоепосравнениюегоконнцвобъеме |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d Г d . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

адс-ция–этосгущениегазообразногоилирастворенногов-ванапов-ти |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

причиныадсорбциистремленсистемыуменьшениесвободнойпов-тнойэнергии,этозначитперераспределениекомпонентов ивыводна |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

пов-тьтогокомпанентакоторыйснижаетпов-тноенатяжения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перейдем к концентрации. |

R T ln a R T ln C , где |

|

С – |

равновесная концентрация в |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Колич.Характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Избыточнаяконцi-огокомпанентарассчитаннаяна1-цуплощадиразделяющейпов-ти |

|

|

ni |

|

моль |

|

|

|

|

|

объеме. d R T ln C |

; |

|

|

|

|

|

|

|

dC; |

Г |

|

|

|

|

С |

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d Г R T |

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

R T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S м2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

гиббсова адсорбция поверхностная концентрация адсорбата , равная общей концентрации |

|

Из этого уравнения видно, что для ПАВ величина адсорбции растет с увеличением |

|

концентрации |

и |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

вещества в поверхностном слое и выражаемая в |

моль . |

При малых концентрациях адсорбата |

|

понижением |

|

|

температуры. |

Величину |

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

называют |

поверхностной |

|

активностью |

и |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Гi и |

совпадают, при больших - |

различаются. Когда поверхность адсорбента неизвестна, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

обозначают символом g в честь Гиббса. Единицей измерения поверхностной активности служит 1 Гиббс. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

величину адсорбции измеряют емкостью поверхностного слоя A и выражают в |

моль . Это также |

|

Проведем анализ уравнения Гиббса. Если |

|

d |

|

|

|

|

|

|

, то Г 0, что характерно для ПИАВ, |

проявляющих |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кг |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

общее количество вещества в поверхностном слое, используется когда не знаем площадь пов-ти |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

13 ВыводадсорбционногоуравненияГиббсадляразбавленныхрастворов,егоанализ. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отрицательную адсорбцию. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d Гi d i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если |

|

d |

|

|

|

|

|

, |

то |

Г 0 , |

|

что |

характерно |

для |

ПАВ, |

|

|

|

проявляющих положительную |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Для бинарной системы: |

d Г1 |

d 1 Г2 d 2 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

где индекс 1 относится к растворителю, 2 – к растворенному веществу. Изменение связано с |

|

|

|

адсорбцию. |

Если |

d |

|

0 |

, то |

Г 0, |

что характерно для неактивных веществ. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

адсорбцией и с изменением концентрации растворителя и растворенного; вещества. Это уравнение содержит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

два неизвестных, |

Г1 , |

Г2 и поэтому однозначное его решение отсутствует. Один из путей его решения |

Используя уравнение Гиббса, можно найти величину адсорбции Г для любого значения С, из тангенса угла наклона |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

следующий. Величины адсорбции зависят от положения разделяющей поверхности. В зависимости от выбора |

касательной к экспериментальной кривой |

|

С . Таким путем можно перейти от изотермы поверхностного |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

натяжения к изотерме адсорбции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

положения разделяющей поверхности адсорбция первого компонента оказывается положительной, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

отрицательной или равной нулю. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Существует два способа графического решения уравнения ЛенгмюраПо |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

14ПоверхностнаяактивностьпоРебиндеру.Графическоеопределениеповерхностной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

активности. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

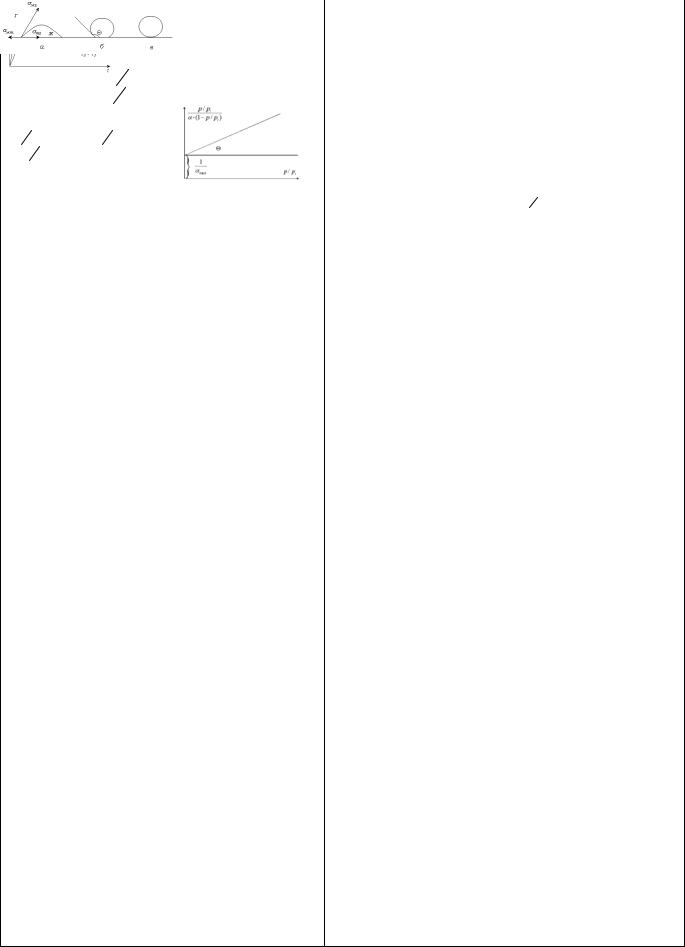

первому |

способу по |

изотерме находят |

значение |

|

|

. Затем |

продолжают |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 - ПАВ. Г 0 ; |

d |

|

|

|

0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

начальный прямолинейный участок изотермы до пересечения с линией max |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и из точки пересечения опускают перпендикуляр до точки |

p' на оси абсцисс. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 - неактивные вещества Г 0; |

|

d |

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При малых p значение K |

p 1, и им знаменателе можно пренебречь. Тогда |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

уравнение принимаетвид: max K p'. При max |

K p' 1.Отсюда K |

|

|

1 |

|

. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

' |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

3 - ПИВ. |

Г 0 ; |

d |

0 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Второй способ решения уравнения Ленгмюра применяется, когда экспериментальная изотерма не |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

имеет третьего линейного участка, т. е. значение |

|

|

|

неизвестно. Уравнение преобразуется в уравнение |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

прямой: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

; |

|

p |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

p |

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

g = - |

|

d |

|

= RT (Г/С) пов-тная активность по Ребиндеру измер в [Гиббс] физический смысл – эта |

|

|

|

1 |

|

|

1 Kp |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max K |

|

|

max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max Kp |

|

|

|

max Kp |

|

max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

dC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

C 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. Решение уравнения Ленгмюра |

|

|

1 |

|

|

; max |

ctg |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

сила удерживающая в-во на пов-ти и расчит-ая на 1-цу Гиббсовой адсорбции можно опред графически tgα = g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 Сталагмометрический и тензиометрический методы |

исследования |

поверхностного |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m ax |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

натяжения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

16 Переход от изотермы поверхностного натяжения к изотерме адсорбции графическим методом, расчетвеличиныГmахспомощьюуравненияЛенгмюра.

При малых значениях p всегда можно подобрать такое значение p, когда значение K p 1, и уравнение Ленгмюра принимает вид:

max K p ,