- •ВВЕДЕНИЕ

- •1.1. Свойства электрона

- •1.2. Виды электронной эмиссии

- •Глава 2 ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

- •2.1. Вольт-амперная характеристика газового разряда

- •2.2. Стабилитроны

- •2.3. Неоновые лампы

- •2.4. Тиратроны

- •2.5. Разрядники

- •Глава 3 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

- •3.1. p-n переход и его свойства

- •3.2. Общие сведения о полупроводниковых диодах

- •3.3. Выпрямительные диоды

- •3.4. Опорные диоды

- •3.5. Варикапы

- •3.6. Туннельные диоды

- •3.7. Биполярные транзисторы

- •3.8. Полевые транзисторы

- •3.9. Составные транзисторы

- •3.10. Нагрузочный режим работы транзистора

- •3.11. Тиристоры

- •3.12. Полупроводниковые фотоприборы

- •3.13. Терморезисторы

- •3.14. Правила монтажа и эксплуатации полупроводниковых приборов

- •4.1. Ионные цифровые и знаковые индикаторы

- •4.2. Полупроводниковые индикаторы

- •4.3. Жидкокристаллические индикаторы

- •Глава 5 ВЫПРЯМИТЕЛИ И СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

- •5.1. Общие сведения о выпрямителях

- •5.2. Однофазные схемы выпрямления

- •5.3. Трёхфазные схемы выпрямления

- •5.4. Условно-многофазные вентильные схемы выпрямления

- •5.5. Управляемые выпрямители

- •5.6. Сглаживающие фильтры

- •5.7. Коммутация в выпрямителях

- •Глава 6 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИНВЕРТОРЫ

- •6.1. Общие сведения о преобразователях

- •6.2. Зависимые инверторы

- •6.3. Реверсивные преобразователи

- •Глава 7 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

- •7.1. Общие сведения об усилителях

- •7.2. Режимы работы усилительных элементов

- •7.3. Обратные связи в усилителях

- •7.4. Каскады предварительного усиления

- •7.5. Выходные каскады

- •7.6. Многокаскадные усилители

- •7.7. Операционные усилители

- •7.8. Общие сведения об автогенераторах

- •7.9. Связанные контуры

- •7.10. Автогенераторы типа LC

- •7.11. Трёхточечные автогенераторы

- •7.13. Стабилизация частоты генераторов

- •Глава 8 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

- •8.1. Общие сведения об интегральных микросхемах

- •8.2. Классификация и маркировка интегральных микросхем

- •8.3. Область применения аналоговых ИМС

- •8.4. Область применения цифровых ИМС

- •8.5. Система обозначений интегральных микросхем

- •Глава 9 ОСНОВЫ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ

- •9.1. Электрические импульсы и их параметры

- •9.2. Цепи формирования импульсов и ограничители

- •9.3. Работа транзисторов в ключевом режиме

- •9.4. Общие сведения об импульсных генераторах

- •9.5. Работа транзистора в импульсном режиме

- •9.6. Мультивибраторы

- •9.7. Мультивибраторы в интегральном исполнении

- •9.8. Триггеры

- •9.9. Блокинг-генераторы

- •9.10. Импульсные усилители

- •Глава 10 ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- •10.1. Общие сведения о логических элементах

- •10.2. Основные логические элементы и функции

- •10.3. Комбинированные логические элементы

- •10.4. Логические элементы в интегральном исполнении

- •10.5. Триггеры на логических элементах

- •10.6. Счётчики

- •Глава 11 ДАТЧИКИ И РЕЛЕ

- •11.1. Датчики

- •11.2. Реле

- •Глава 12 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

- •12.1. Бесконтактные защиты тиристорных устройств

- •12.2. Защита от перенапряжений

- •12.4. Стабилизаторы напряжения и тока

- •Список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

Примерыобозначений: 2Т399А— кремниевыйбиполярныйтран- |

||||||||||||||||||||||

зистордляустройствобщетехнического назначения, маломощный, |

||||||||||||||||||||||

СВЧ, номерразработки99, группаА; ГТ905Б— германиевыйтран- |

||||||||||||||||||||||

зисторширокогоприменения, большоймощности, СВЧ, номерраз- |

||||||||||||||||||||||

работки 05, группа Б. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

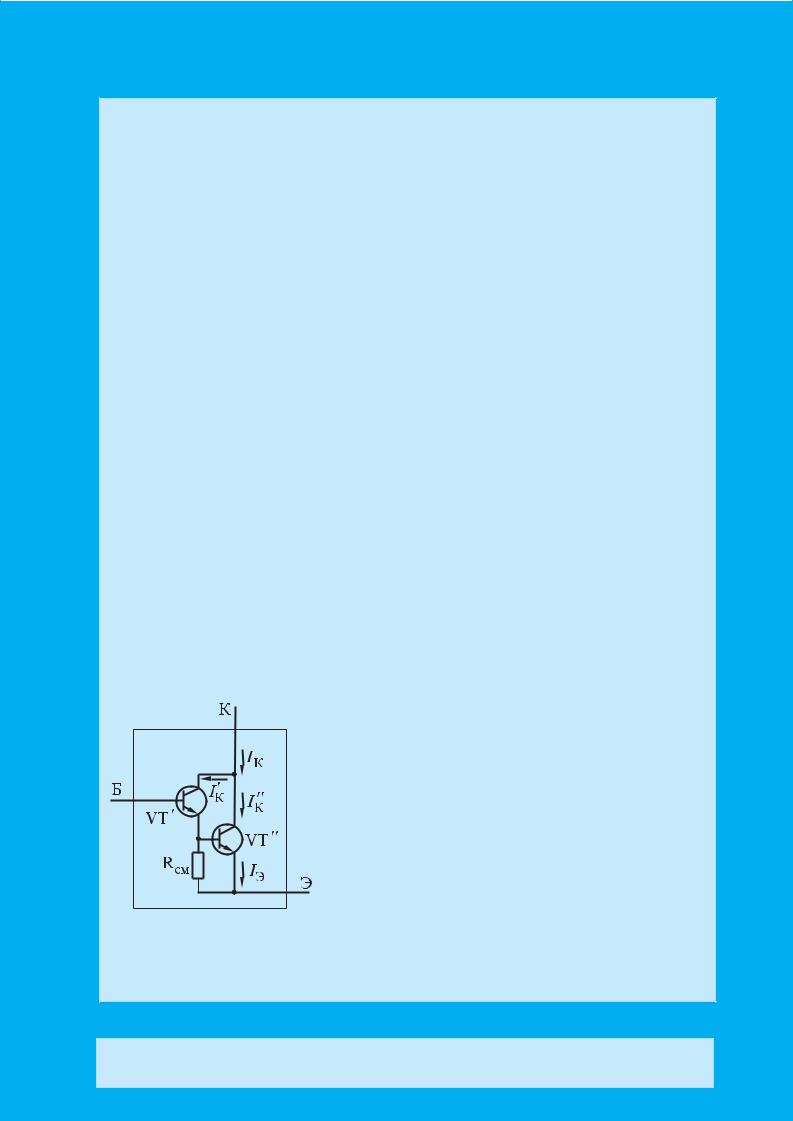

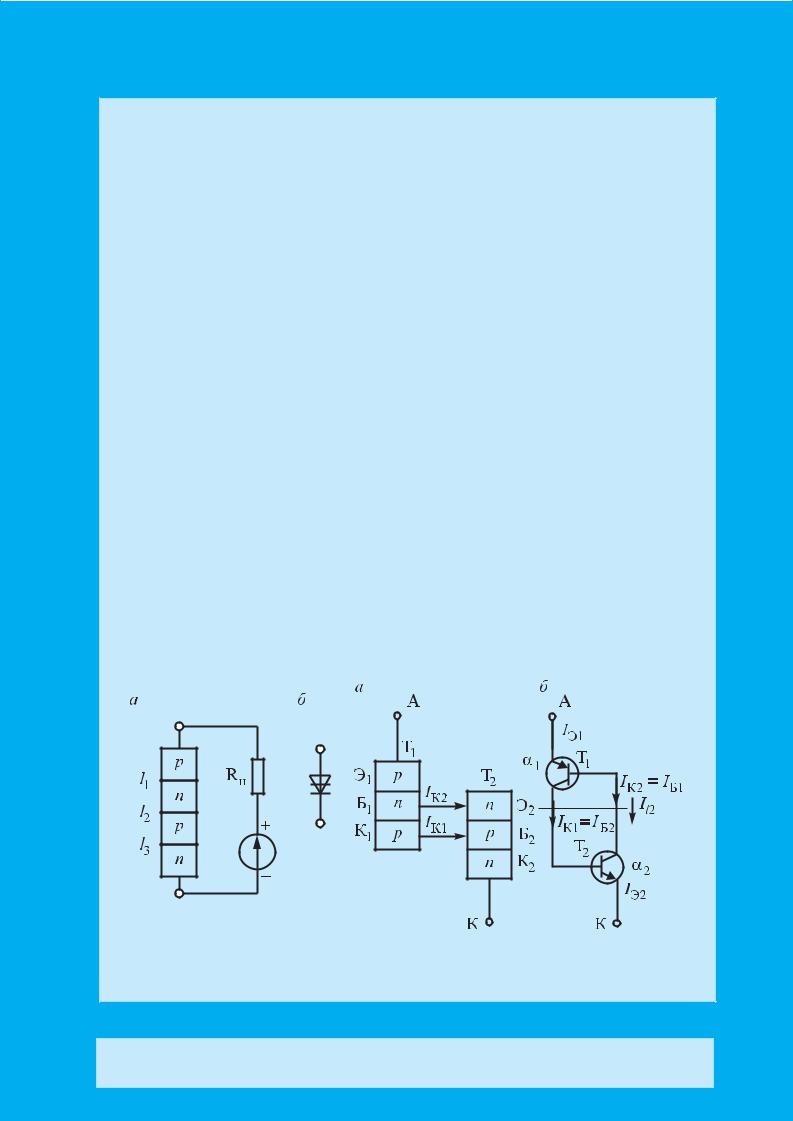

3.9. Составные транзисторы |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Реальное значение h21Э |

определяется типом и технологией изго- |

|||||||||||||||||||||

товления транзистора и обычно не превышает нескольких сотен. |

||||||||||||||||||||||

Увеличение h'21 |

выше этого значения в ряде случаев позволяет су- |

|||||||||||||||||||||

щественно упростить схемотехнику проектируемых устройств. |

||||||||||||||||||||||

Решить проблему увеличения h'21 |

можно чисто схематическим |

|||||||||||||||||||||

путёмзасчёткаскадноговключениянесколькихтранзисторов. При- |

||||||||||||||||||||||

менительно к транзисторам одного типа проводимости такие схе- |

||||||||||||||||||||||

мы впервые предложены Дарлингтоном и поэтому часто называ- |

||||||||||||||||||||||

ются схемами Дарлингтона или составными транзисторами. |

||||||||||||||||||||||

Составной транзистор — это комбинация из двух отдельных |

||||||||||||||||||||||

транзисторов VT' и VT''. Эмиттерный ток одного транзистора яв- |

||||||||||||||||||||||

ляется базовым током другого, коллекторный ток — суммой кол- |

||||||||||||||||||||||

лекторных токов отдельных транзисторов (рис. 3.38). Коэффици- |

||||||||||||||||||||||

ент усиления по току составного транзистора |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

h |

|

= I |

К |

/ I |

Б |

= |

(I′ |

+ I′′ )/ I′ |

= I′ |

|

/ I |

′ + I′′ |

/ I′ . |

3.23 |

||||||||

21Э. сост |

|

|

|

К |

|

|

К |

|

Б |

|

К |

|

Б |

|

К |

|

Б |

|

||||

Учитывая, что |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I′ |

/ I′ |

|

= h′ |

, I |

′′ |

/ I |

′′ |

= h′′ |

|

, |

|

|

3.24 |

||||

|

|

|

|

|

|

К |

Б |

|

|

21Э |

|

К |

Б |

|

21Э |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

I′ |

= I′ |

|

/ (1+h′ |

|

) = |

I |

′′ / |

(1 |

+ h′ |

|

), |

3.25 |

|||||

|

|

|

|

|

|

Б |

Э |

|

|

21Э |

|

|

Б |

|

|

21Э |

|

|

||||

|

|

|

|

|

будем иметь: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

=h′ |

|

+h′′ |

+h′ |

h′ |

|

≈h′ |

h′ . |

||||||

|

|

|

|

|

|

21Э.сост |

21Э |

|

21Э |

|

21Э 21Э |

|

21Э 21Э |

|||||||||

|

|

|

|

|

3.26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Таким образом, в составном транзис- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

торе суммарный коэффициент передачи |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

токаравенпроизведению коэффициентов |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

передачи тока отдельных транзисторов. |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотренная схема (рис. 3.38) не |

|||||||||||||||

Рис. 3.38. Составнойтран- |

единственновозможная. Составныетран- |

|||||||||||||||||||||

зистор (схема Дарлинг- |

зисторы строятся и на приборах различ- |

|||||||||||||||||||||

тона) |

|

|

|

|

ного типа проводимости. Такие структу- |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

66 |

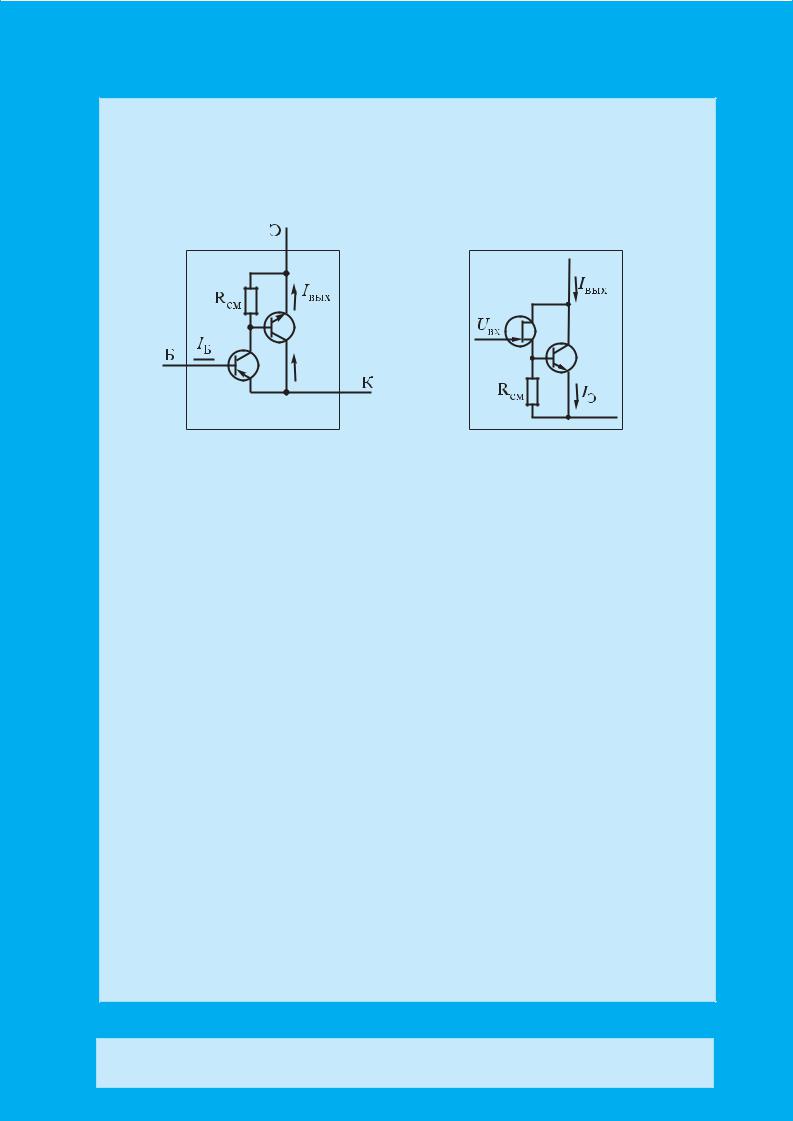

ры называют составными транзисторами с дополнительной симметрией. Пример составления такой схемы приведён на рис. 3.39. В этом случае в качестве входного используется транзистор структуры p-n-p, а выходного — структуры n-p-n.

VT′′ |

|

VT′′ |

|

|

VT′ |

||

|

|

||

VT′ |

|

|

|

Рис. 3.39. Составной тран- |

Рис. 3.40. Составной тран- |

||

зистор на приборах с раз- |

|||

зистор на полевом и бипо- |

|||

личным типом проводи- |

|||

лярном транзисторах |

|||

мости |

|||

|

|

||

В принципе структура составного транзистора может быть построена с использованием как полевых, так и биполярных транзисторов. Пример такой схемы, выполненной на полевом транзисторе с каналом типа n и биполярном транзисторе структуры n-p-n, приведён на рис. 3.40. Данная схема удачно совмещает свойства полевого и биполярного транзисторов — большое входное сопротивление, теоретическибесконечныйстатическийкоэффициентусиления потоку(мощности) — обеспечиваютвозможностьуправлениямощной нагрузкой непосредственно от маломощного источника сигнала. В данной схеме в качестве транзистора VT' могут использоваться и МДП-транзисторы.

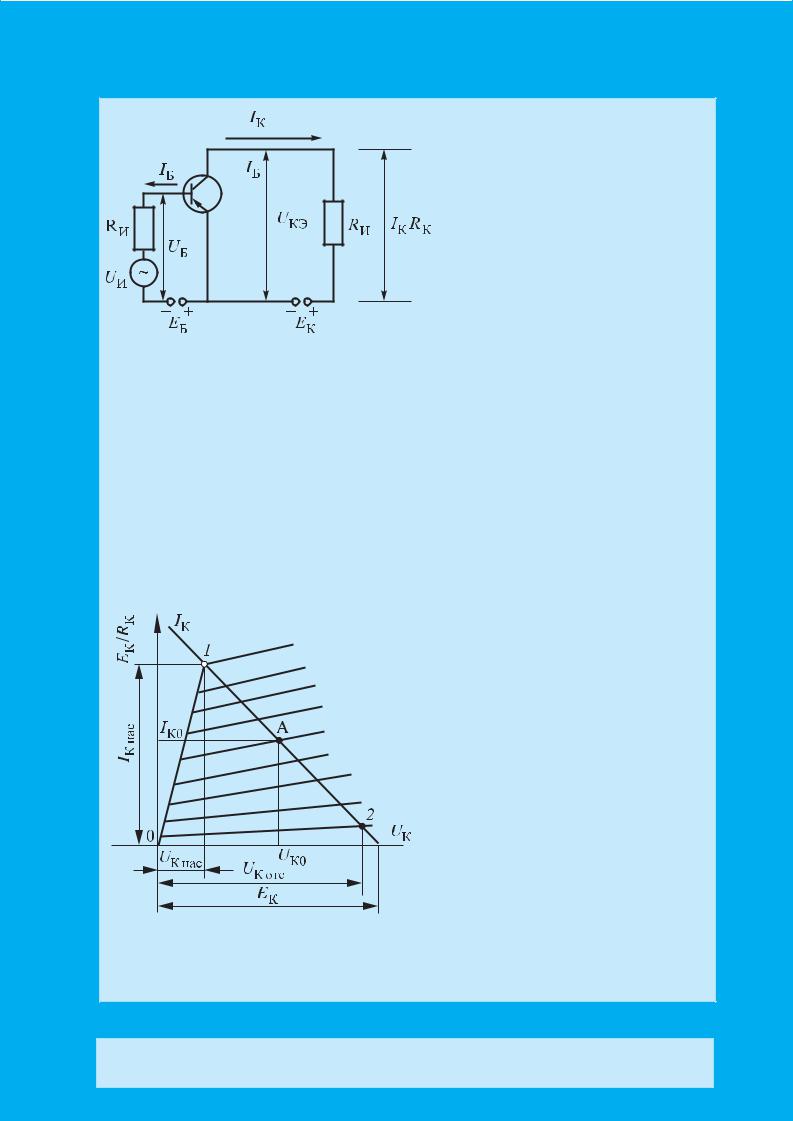

3.10.Нагрузочный режим работы транзистора

Впрактических устройствах наиболее широкое распространение получила схема включения транзистора с ОЭ, обеспечивающая наибольшее усиление по мощности. При этом в выходную (коллекторную) цепьвключаетсянагрузкаRК, авовходную(базовую) цепь

—источник входного сигнала (рис. 3.41). Только при наличии ре-

67

|

зистора нагрузки возможен |

|

|

процесс усиления по напря- |

|

|

жению и мощности входно- |

|

|

го сигнала. |

|

|

В схеме (рис. 3.41) измене- |

|

|

ния тока базы вызывают не |

|

|

толькоизменениятокавцепи |

|

|

коллектора, но и изменения |

|

|

напряжения на коллекторе, |

|

|

так как ток и напряжение на |

|

|

коллекторесвязанымеждусо- |

|

Рис. 3.41. Схема включения нагрузки |

бой уравнением |

|

|

UК = ЕК − IКRК. |

3.27 |

Это уравнение носит название уравнения нагрузочного режима |

||

работы транзистора, так как режим работы транзистора с нагруз- |

||

койввыходнойцепинагрузочный. Характеристики, определяющие |

||

связь между токами и напряжениями транзистора при наличии со- |

||

противления нагрузки, называются нагрузочными. |

|

|

Нагрузочныехарактеристикистроятвсемействестатическихха- |

||

рактеристик при заданных значениях напряжения источника пита- |

||

ния коллекторной цепи ЕК и сопротивления нагрузки RК. |

|

|

|

Для построения нагрузоч- |

|

|

ной характеристики (рис.3.42) |

|

|

используют уравнение нагру- |

|

|

зочного режима — уравнение |

|

|

прямой, так как при перемен- |

|

|

ном значении IК стоит посто- |

|

|

янныйкоэффициент, численно |

|

|

равныйRК. Поэтомудостаточ- |

|

|

но найти отрезки, отсекаемые |

|

|

прямой на осях координатной |

|

|

системы (IК, UК). |

|

|

При IК = 0, UК = ЕК и при |

|

|

UК = 0, IК = EК/ RК. Отложив |

|

|

на соответствующих осях на- |

|

|

пряжение, равное ЕК, и ток, |

|

Рис. 3.42. Нагрузочнаяпрямаявсемей- |

равный EК/ RК, через получен- |

|

ствестатическихвыходныххарактери- |

ные точки проводят прямую, |

|

стик транзистора |

называемуюнагрузочнойпрямой. |

|

|

|

68 |

Выходнаянагрузочнаяхарактеристикаявляетсягеометрическимместомточекпересечения нагрузочнойпрямойсостатическимихарактеристиками. Используя выходную динамическую характеристику, длялюбого значения коллекторного токаможнонайти соответствующиеемузначениянапряжениянаколлектореитокавовходнойцепи IБ, которые являются взаимосвязанными.

Точкупересечения нагрузочнойпрямойсостатическойхарактеристикой при заданном входном токе базы IБ0, определяемую напряжением источника смещения Есм (EБ), называют рабочей точкой, а её начальное положение на нагрузочной прямой (при отсутствии переменного сигнала) — точкой покоя А. Точка покоя определяет ток покоя выходной цепи IК0 и напряжение покоя UК0.

Положение точки покоя определяется назначением схемы, в которой используется транзистор, значением и формой входного сигнала и т.д.

Режим работы транзистора, при котором рабочая точка не выходит за пределы участка 1—2, называется линейным или усилительным режимом (участок 1—2 соответствует активной области).

ЕсливходнойтокстановитсяравнымIБ max (точка1 нарис. 3.42), то дальнейшее его увеличение не приводит к росту коллекторного тока, которыйдостигаеттоканасыщения. Приэтомнапряжениена коллекторе невелико (UК<< ЕК). Это соответствует режиму насыщения транзистора.

Точка 2 (рис. 3.42) соответствует режиму отсечки, при котором ток, протекающий в коллекторной цепи очень мал. Напряжение на коллекторе практически равно напряжению источника питания ЕК.

3.11. Тиристоры

Тиристоры часто используются в различных силовых устройствах: электроприводе, источниках питания, мощныхпреобразовательных установках. Для снижения потерь эти приборы работают в основном в ключевом режиме. Основные требования, предъявляемые к тиристорам:

—малые потери при коммутации;

—большая скорость переключения из одного состояния в другое;

—малое потребление в цепи управления;

—большой коммутируемый ток;

—высокое рабочее напряжение.

69

Силовая электроника непрерывно развивается и силовые при- |

|

боры непрерывно совершенствуются. Разработаны и выпускаются |

|

приборы на токи до 1000 А и рабочее напряжение свыше 6 кВ. Бы- |

|

стродействие силовых приборов таково, чтоонимогутработатьна |

|

частотахдо1 МГц. Значительносниженамощностьуправленияси- |

|

ловыми ключами. |

|

Тиристоры делятся на две группы: диодные тиристоры (дини- |

|

сторы) и триодные тиристоры (тринисторы). Для коммутации це- |

|

пей переменного тока разработаны специальные симметричные |

|

тиристоры-симисторы. |

|

|

Динисторы |

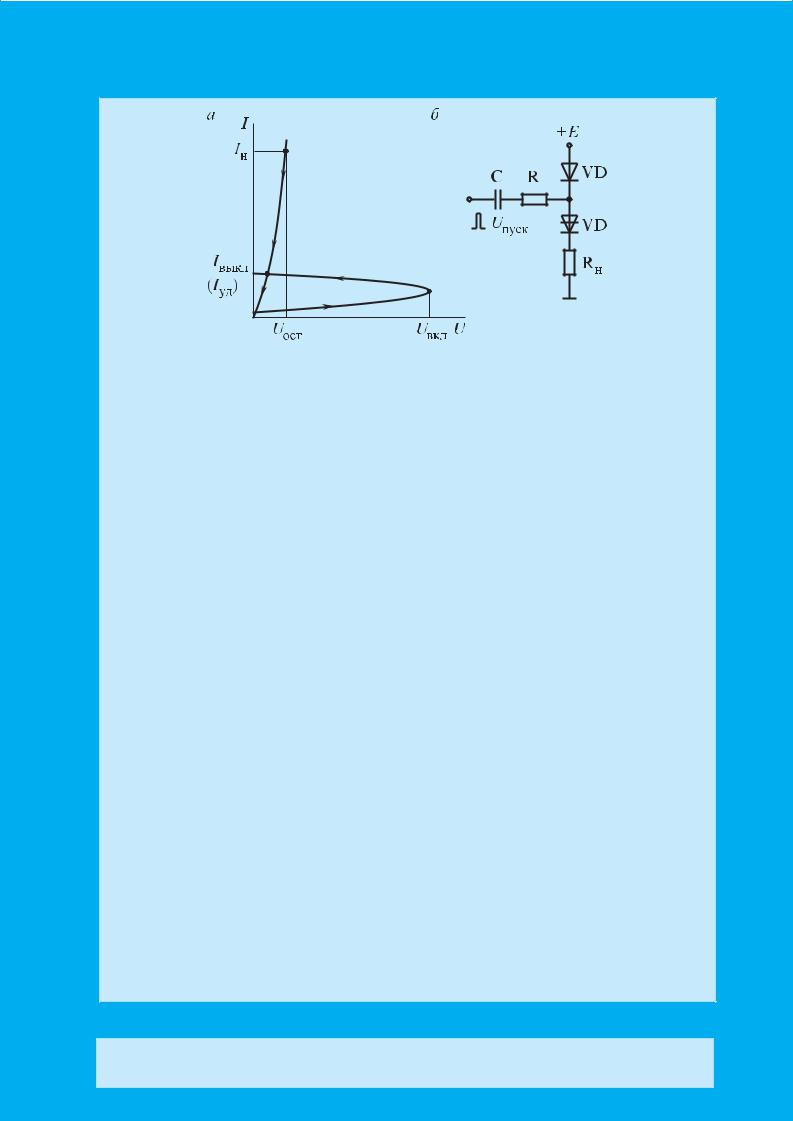

Динистор — это двухэлектродный прибор диодного типа, име- |

|

ющий три p-n перехода. Крайняя область p называется анодом. |

|

Другая крайняя область n — катодом. Структура динистора при- |

|

ведена на рис. 3.43. Схему замещения динистора можно предста- |

|

вить в виде двух триодных структур, соединённых между собой. |

|

Деление динистора на составляющие транзисторы и схема заме- |

|

щения приведены на рис. 3.44. При таком соединении коллектор- |

|

ный ток первого транзистора является током базы второго, а кол- |

|

лекторный ток второго транзистора — током базы первого. Бла- |

|

годаря этому внутреннему соединению внутри прибора есть |

|

положительная обратная связь. Внешние p-n переходы работают |

|

Рис. 3.43. Структура дини- |

|

стора (а) и его схематиче- |

Рис. 3.44. Делениединисторанадвеструк- |

ское изображение (б) |

туры (а) и схема замещения (б) |

|

70 |

Рис. 3.45. Вольт-амперная характеристика динистора (а) и схема его |

включения (б) |

напрямомтоке(эмиттерные переходы), авнутренний переходимеет |

обратное включение (коллекторный переход). Внутренний p-n пере- |

ход имеет большую величину сопротивления и поэтому при малых |

значениях внешнего напряжения ток, протекающий через прибор, |

близокнулю. Привнешнемнапряжении, равномнапряжениюэлект- |

рическогопробоявнутреннегоp-n перехода, сопротивлениеэтогопе- |

рехода резко уменьшается, происходит скачкообразное увеличение |

токачерезприбор, т.е. включениединистора. (Сростомнапряжения |

при U = Uвкл один из транзисторов будет переходить в режим насы- |

щения. Коллекторный ток этого транзистора, протекая в цепи базы |

второго транзистора, откроет его, а последний, в свою очередь, уве- |

личиттокбазыпервого. Врезультатеколлекторныетокитранзисто- |

ровбудутлавинообразно нарастать, покаобатранзисторанеперей- |

дут в режим насыщения). Падение напряжения на открытом динис- |

торе меньше 2 В, что примерно равно падению напряжения на |

обычном диоде. Вольт амперная характеристика динистора приве- |

дена на рис. 3.45, а, а схема импульсного включения на рис. 3.45, б. |

Выключитьдинисторможно, понизивтоквнёмдозначениятока |

удержания(Iуд). Различныеспособывыключениядинистораприве- |

дены на рис. 3.46. В схеме а прерывается ток в цепи динистора. В |

схеме б напряжение на динисторе делается равным нулю. В схеме в |

ток динистора понижается до Iуд включением добавочного резис- |

тора Rд. В схеме г при замыкании ключа К на анод динистора по- |

даётсянапряжениепротивоположнойполярностиприпомощикон- |

71 |

а |

|

б |

|

в |

|

г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.46. Схемы выключения динистора:

а— размыканиемцепи; б— шунтированиемприбора; в— снижениемтока анода; г — подачей обратного напряжения

денсатора С. Недостаток динистора в том, что нельзя изменять напряжение включения.

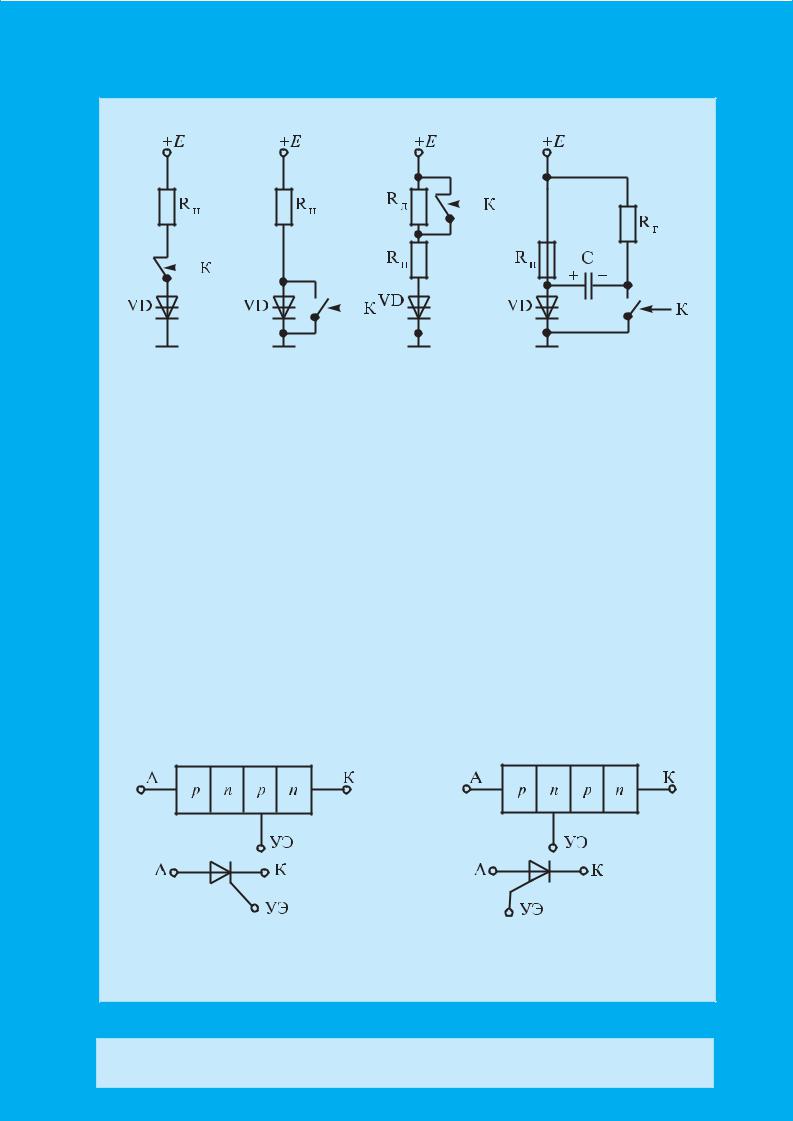

Тринисторы

Вотличие от динистора тринистор имеет кроме выводов анода

икатода ещё и управляющий электрод (УЭ). В зависимости от расположения УЭ тиристоры делятся на тринисторы с катодным управлением (вывод УЭ из зоны, прилежащей к зоне катода типа p) и саноднымуправлением(выводУЭиззоны, прилежащейкзонеанода типа n). Расположение этих УЭ и условные графические обозначения тринисторов приведены на рис. 3.47.

а |

б |

в |

г |

Рис. 3.47. Структура тринистора с катодным управлением (а) и его условное схематическое обозначение (б); структура тринистора с анодным управлением (в) и его условное схематическое обозначение (г)

72

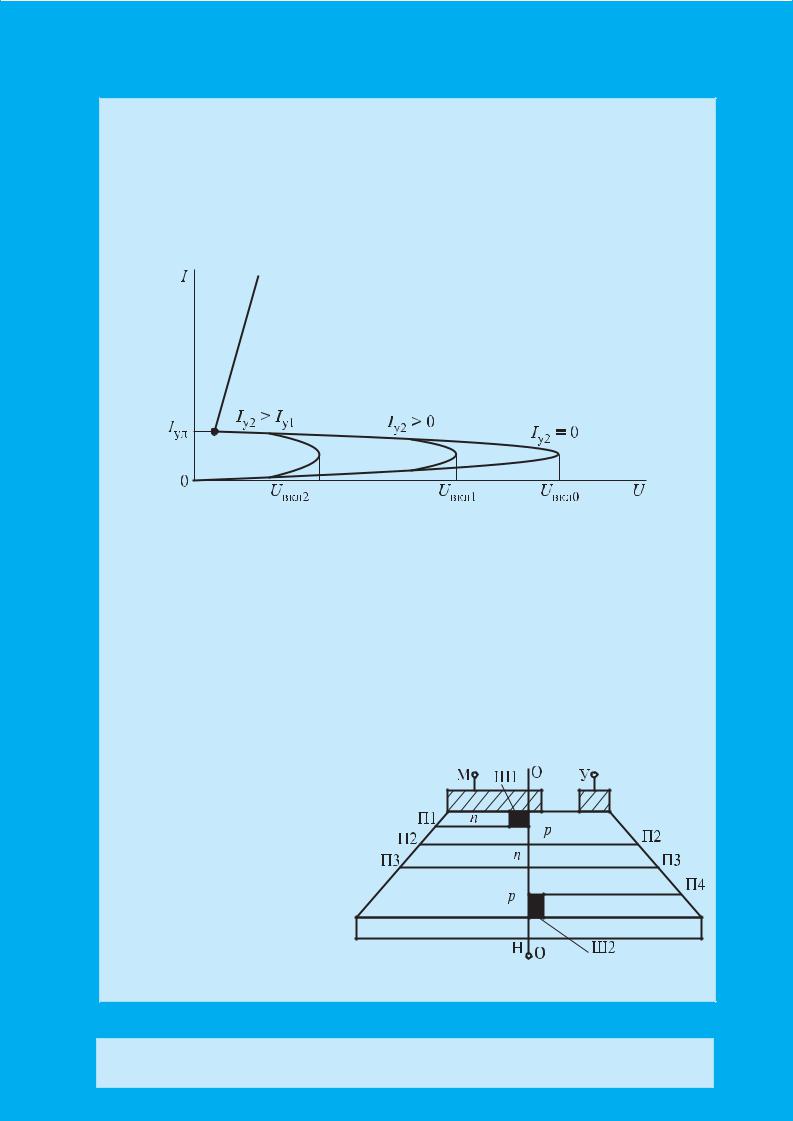

Вольт-амперная характеристика тринистора (рис. 3.48) отлича- |

|

ется от характеристики динистора тем, что напряжение включения |

|

регулируетсяизменениемтокавцепиуправляющегоэлектрода. При |

|

увеличении тока управления снижается напряжение включения. |

|

Таким образом, тиристор эквивалентен динистору с управляемым |

|

напряжением включения. |

|

Рис. 3.48. Вольт-амперные характеристики тринистора |

|

ПослевключенияУЭтеряетуправляющиесвойства, следователь- |

|

но, с его помощью выключить тиристор нельзя. Основные схемы |

|

выключения тринисторов такие же, как и для динистора. |

|

Симистор (симметричный тиристор) |

|

Симистор отличается от обычного тиристора наличием двусто- |

|

ронней проводимости. Пятислойная структура симистора n-p-n-p-n |

|

(рис. 3.49) образует четы- |

|

ре электронно-дырочных |

|

переходаП1, П2, П3 иП4. |

|

Крайние p-n переходы |

|

шунтированы металли- |

|

ческимиконтактами(шун- |

|

тами Ш1 и Ш2) электро- |

|

довМиН; управляющий |

|

электрод У подключен к |

|

верхней области типа p. |

|

Изрис. 3.49 видно, чтоот- |

Рис. 3.49. Структура симистора |

|

73 |

носительно вертикальной оси О—О образованы две четырехслой- ныесимметричныеструктурыp-n-p-n стремяэлектронно-дырочными переходами, каждаяизкоторыхпредставляетсобойсамостоятельный прибор— тиристор, поэтомусимисторыназываюттакжесимметричными тиристорами. Левая половина прибора (переходы П1, П2, П3) ориентированадляпротеканиятокаотэлектрода(переходыП2, П3, П4) — отэлектродаМкэлектродуН.

Когда на электрод Н подан положительный потенциал относительно электрода М, в работу включается левая половина выпрямительного элемента и ток протекает через него от электрода Н к электроду М. Момент включения этого выпрямительного элемента определяется подачей импульса тока на управляющий электрод, как у обычного тиристора. Правая половина вентильного элемента будет включаться в работу при подаче управляющего импульса на электрод У, когда на электроде М будет положительный потенциалотносительно электродаН; протекание токабудетотэлектрода М к электроду Н.

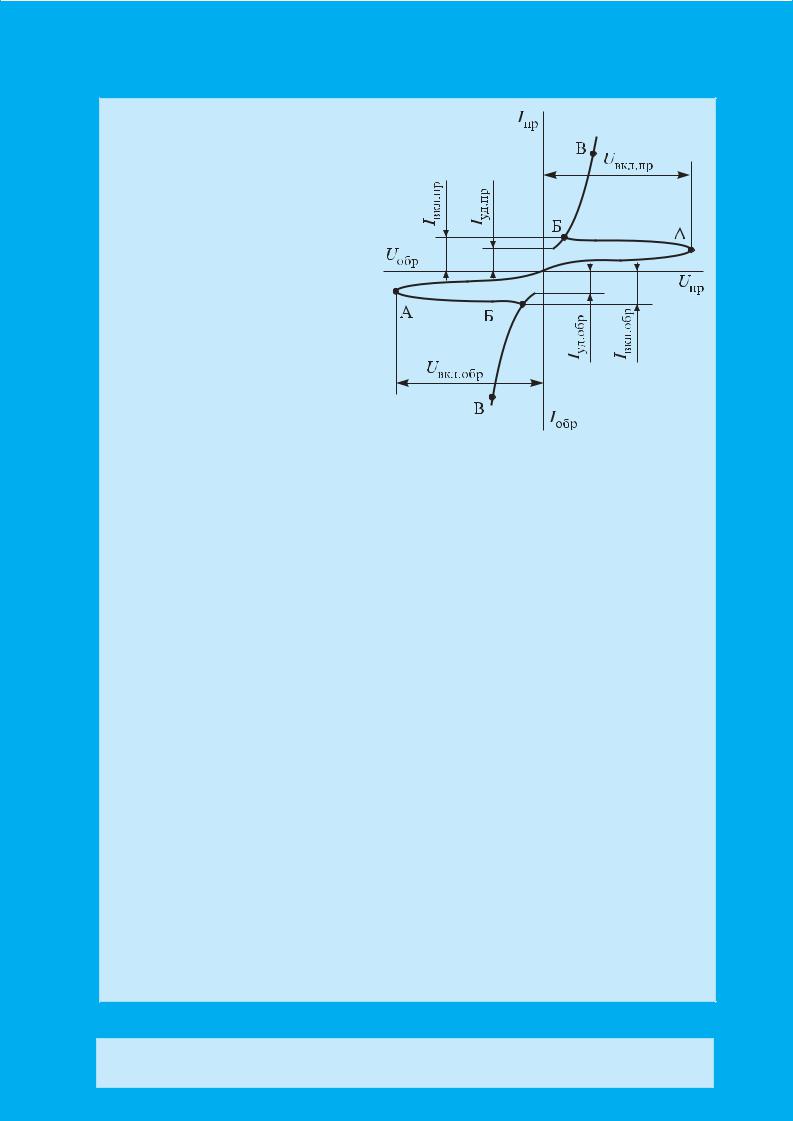

Особенность работы симистора как симметричного тиристора отражена его вольт-амперной характеристикой (рис. 3.50), у которой как прямая, так и обратная ветвь имеют одинаковый (симметричный) вид и одинаковые значения напряжения включения

Uвкл.пр = Uвкл.обр), токов включения (Iвкл.пр = Iвкл.обр), удерживающих токов (Iуд.пр = Iуд.обр). Номинальное рабочее напряжение для

обоих направлений меньше напряжения включения и составляет от последнего 70 %.

Симисторыможноиспользоватькакбесконтактныепереключатели, а также в схемах управляемых преобразователей тока.

Основные параметры тиристоров

Параметрыхарактеризуютсвойстваприборовиихэксплуатационные возможности. На рис. 3.50 представлена вольт-амперная характеристика симистора. Напряжение включения Uвкл — основное напряжение в точке включения прибора. Ток включения Iвкл — основной ток в точке включения прибора. Удерживающий ток Iуд

— минимальный основной ток через прибор, который необходим

74

для поддержания прибора в |

|

открытом состоянии. Ток |

|

управления Iу — наимень- |

|

шийтоквцепиуправляюще- |

|

го электрода прибора, при |

|

котором он переходит из |

|

закрытого состояния в от- |

|

крытое. Ток утечки IК0 — |

|

токчерезприборвзапертом |

|

состоянии призаданномна- |

|

пряжении. Максимальное |

|

допустимое прямое напря- |

|

жениеUпрmax — максималь- |

|

ное напряжение, которое |

|

можно длительно прикла- |

Рис. 3.50. Вольт-ампернаяхарактеристи- |

дывать к прибору. Макси- |

ка симистора |

мально допустимое обрат- |

|

ное напряжение Uобрmax— максимальное значение обратного на- |

|

пряжения, которое можно длительно прикладывать к прибору. |

|

Динамическое сопротивление воткрытомсостоянииRдин — сопро- |

|

тивление, рассчитанноепонаклонукпрямой, касательнойквольт- |

|

амперной характеристике в открытом состоянии прибора. |

|

Коммутация тиристоров |

|

Различаютестественнуюиискусственнуюкоммутацию. Естествен- |

|

наякоммутацияприменяется припеременномтокеивреверсивных |

|

преобразователях. Приискусственнойкоммутациивключениетирис- |

|

торовосуществляетсявспомогательнымисточникомэнергиипостоян- |

|

ного(импульсного) токаилиспомощьюпредварительнозаряженных |

|

конденсаторов. Есликоммутацияпроисходитмеждудвумярабочими |

|

тиристорами, еёназываютпрямойилиодноступенчатой. Еслижеком- |

|

мутацияпроисходитмеждурабочимивспомогательнымтиристорами, |

|

тотакаякоммутацияназываетсядвухступенчатой. Искусственнуюком- |

|

мутациюприменяютвпреобразователях, несвязанныхссетьюпере- |

|

менного тока и работающих на автономную нагрузку. На рис. 3.51 |

|

представленыразличныевариантыкоммутациитиристоров. Поспосо- |

|

буподачикоммутирующегонапряженияпреобразователиразличаютс |

|

параллельнойипоследовательнойкоммутацией. |

|

|

75 |