Мельник Психология личности / Мельник Психология личности

.pdf

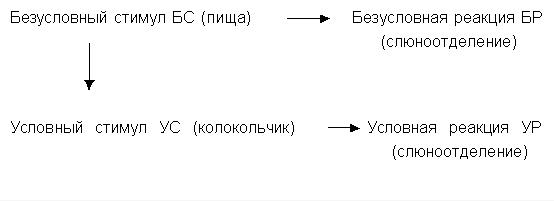

Если после звонка колокольчика не давать пищу, то условная реакция угасает. Пища выступает как подкрепление.

И таким образом, подкрепление ответственно за: 1) формирование респондентного поведения; 2) за сохранение респондентного поведения.

Респондентное поведение – скиннеровская версия Павловского классического обусловливания – это рефлекторное поведение. Скиннер назвал это обусловливание типа С – в

данном типе обусловливания стимул всегда предшествует реакции и выявляет её.

Пример: эксперимент Уотсона и Рейна – выработка обусловленной реакции страха у 11месячного ребенка (маленький Альберт). Ребенку предъявляли УС – белую крысу, и за спиной раздавался удар гонга БС. На седьмой удар гонга у ребенка реакция сильного страха УР наступала уже просто на предъявление белой крысы. Через пять дней было отмечено, что реакция страха УР возникала на все стимулы УС, которые были белые и пушистые (кролик, мех, борода деда Мороза, волосы).

Но все сложные формы поведения человека невозможно объяснить респондентным поведением. Человек формирует своё поведение через активное взаимодействие с внешним окружением. После какого-либо действия (поведения) идет, как правило, следствие или последствие. В том случае если оно благоприятно для организма, то формируется тенденция повторять данное поведение в будущем. Здесь мы видим перевернутую классическую формулу, сначала идет реакция (или поведение), возникновение которой не связано с каким-либо известным стимулом, т.е. стимул, управляющий поведением, не предшествует ему. Вы пришли слушать лекцию – слушаете её, то, что вы её слушаете, на это воздействуют стимулы, которые поступят позже, после действия или этого поведения (слушаете лекцию). В данном случае экзамен по данной дисциплине.

Данный тип поведения предполагает активное воздействие организма на окружение с целью приспособления к окружающему миру и обозначается Скиннером как оперантное поведение – или обусловливание типа Р. При таком типе обусловливания поведение определяется событиями, которые следуют за реакцией. Оперантное поведение вызывается или формируется оперантным научением. Пример: игра на музыкальном инструменте, езда на велосипеде.

Оперантное поведение – это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой, и таким образом, устанавливал связи между различными ситуациями.

Скиннер разработал способ формирования поведения путем последовательных приближений, составляющих основу оперантного обусловливания.

Скиннером была описана одна из разновидностей оперантного научения – формирование реакций путем последовательных приближений (шейпинг). При таком научении исследователь вознаграждает только те реакции животных, которые приближают нужное поведение, и игнорирует остальное. В своих опытах Скиннер часто использовал голубей, в частности, он обучал голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку. Что бы достичь этого сначала он вознаграждал голубя (давал ему зерно) каждый раз, когда он подходил к светящемуся кружку. Далее он вознаграждал голубя лишь в том случае, если он еще и поворачивал голову в сторону кружка и так далее. Затем постепенно можно заставить голубя бить клювом по кружку с целью получить зерно. Зашел голубь в половину клетки, где светиться кружок – даем зернышко. Повернул голубь голову к стенке, где кружок – зернышко, касается кружка – зернышко, ударяет

62

по кружку – зернышко. При таком методе обучения переход к следующему этапу происходит лишь тогда, когда сформировалась поведенческая реакция необходимая на предыдущем этапе.

Суть способа:

•путь от исходного поведения до того, которое необходимо выработать разбивается на этапы;

•на каждом этапе проводят последовательное и систематическое подкрепление и подводят

животного к нужной форме поведения.

Хотя этот вид научения был впервые описан Скиннером, дрессировщики задолго до Скиннера использовали его в своей практике, обучая животных выполнять сложные цирковые номера.

Скиннер в своей теории вводит понятие «операнты». Операнты – это произвольные реакции (поведение), для которых не существует предшествующего стимула, они происходят

спонтанно.

Так как мы рассматриваем любое поведение с точки зрения адаптации организма к внешней среде, то можно предположить следующее. Если последствия оперантного поведения

благоприятны для организма, то вероятность повторения данного поведения возрастает.

Пример: вы сходили пообедать в кафе, если там была вкусно приготовленная еда, и было уютно, то вы ещё туда придете. Мы говорим, что данные реакции (поведение) подкрепляется и имеет место оперантное обусловливание.

Если последствия поведения, действия для организма не благоприятны, говорят, что данные реакции не подкрепляются и вероятность повторения данного поведения впоследствии уменьшается. Пример: если вы проехали на красный свет и вас оштрафовали, то в следующий раз вы уже с меньшей вероятностью сделаете это.

Скиннер изучал оперантное поведение на крысах. Крысу помещали в ящик Скиннера: чашка с едой и рычаг. Когда крыса случайно нажимала на рычаг, она автоматически получала пищу. Сначала она нажимала случайно, затем целенаправленно. Это метод научения через кормушку. Пример оперантного обучения – плач у маленьких детей.

4.2.3. Научение и режимы подкрепления.

На основе своих многочисленных опытов он сделал следующие выводы:

1.оперантное поведение формируется научением Оперантное поведение возникает при научении:

•путем проб и ошибок;

•путем формирования реакций;

•путем наблюдения.

2.за формирование оперантного поведения ответственное подкрепление.

Подкрепление – действие, которое следует за фрагментом поведения и вызывает вероятность повторения реакции в последующем.

Типы подкрепления:

1.первичное – объект или события сами по себе обладают подкрепляющими свойствами (пища, секс).

2.вторичное – события ли объект обладают подкрепляющими свойствами посредством тесной ассоциации с первичным подкреплением.

Пример: а) деньги – посредством денег можно удовлетворять свои потребности различного

порядка; б) социальные подкрепляющие стимулы – лесть, похвала, привязанность, внимание;

в) социальное одобрение

–мода – как предмет одобрения

–хорошая учеба – как предмет одобрения

Скиннер подчеркивает важное значение подкрепляющих стимулов в формировании и контроле поведения человека.

Он делит подкрепление на:

1.позитивное подкрепление – любой стимул, присутствие которого упрочивает поведение, для вызова которого он предназначен. Позитивное подкрепление - это предъявление положительного стимула. Это означает, что отмечается повышение частоты реагирования

63

по сравнению с исходным стимулом (частотой реагирования до какого бы то ни было подкрепления).

Учитель хвалит ученика за то, что он задал вопрос, и частота вопросов возрастает. Похвала в этом случае – подкрепление. Однако эту же похвалу нельзя будет назвать подкрепление, если она не повысить количество задаваемых вопросов (некоторые ученики предпочитают не обращать внимания на учителя). Ребенок, закончивший четверть на отлично вознаграждается каким-либо подарком.

2. негативное подкрепление – любой стимул, устранение которого упрочивает поведение. Негативное подкрепление – это удаление аверсивного стимула. Адаптация индивида к окружающей среде помимо поиска вознаграждения требует уклонения от болезненных, неприятных, отвращающих стимулов. Пещерному человеку приходилось искать пищу (позитивное подкрепление) и прятаться от холода (негативное подкрепление). Пример: страх перед зубным врачом, боязнь ходить туда, человек избегает его – не идет. Уход с солнца в тень.

Но всё же главную роль в контроле поведения человека он отводит аверсивным (неприятным, болевым) стимулам.

Аверсивный контроль осуществляется 2 методами:

Наказание – его цель: заставить людей не вести себя определенным способом.

1)Позитивное наказание – предъявление аверсивного стимула. Маленький ребенок пытается ударить животное – получает шлепок.

2)Негативное наказание – удаление положительного стимула. Подростка лишают вечернего гуляния из-за тройки по контрольной работе. Ребенка, получившего «2» пристыживают, лишают похода в кино.

Итак, Скиннер в своей концепции указывал, что всё поведение человека может быть понято как обусловленное сочетание позитивных и негативных подкрепляющих стимулов. На основе анализа поведения он сформулировал теорию оперантного научения. С её позиции главным средством формирования нового поведения выступает подкрепление. Выработка какого-либо поведения невозможно, если оно сразу не подкрепляется.

Скиннер выступает за положительные подкрепляющие факторы, которые способствуют выработке социально адекватного поведения, а не подавлению социально неадекватного поведения через негативное подкрепление.

Скиннер был сторонником позитивного подкрепления для устранения нежелательного поведения. В жизни как раз происходит обратное явление. Нежелательное поведение пытаются контролировать аверсивными стимулами – наказанием. Но это средства контроля Скиннер считал неэффективным. Родители наказывают ребенка за курение – в их отсутствии он курит, за плохую учёбу – в их отсутствии он учится ещё хуже. Поведение, за которое наказали, может появляться вновь, если исчезает вероятность быть наказанным. Скиннер весьма скептически относился к наказанию и призывал общество найти более эффективные и гуманные способы контроля поведения.

Как персонолога Скиннера в меньшей степени интересуют проблемы структуры личности, его интересует модифицируемое поведение. Однако Скиннер никогда не утверждал, что детерминирующие поведение факторы лежат в среде. Во-первых, он указывает, что чувствительность индивида к подкреплению имеет генетическую основу, выработавшуюся в связи

сжизненной необходимостью к познанию важных событий среды. Во-вторых, Скиннер указывает на наличие индивидуальных различий в обусловливании поведения. Для данного индивида некоторое поведение может быть обусловлено легче, чем другое. Таким образом, Скиннер не утверждает, что поведение индивида – только продукт среды. Он просто снижает практическое значение биологической изменчивости.

Модуль 5. Социально-когнитивное и когнитивное направление.

Глава 5.1. Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандуры.

5.1.1. Основные принципы социально-когнитивной теории А.Бандуры.

После становления бихевиоризма персонология стала выдвигать предположение, что поведение человека регулируется сложными взаимодействиям между внутренними явлениями и

64

факторами окружения. Это рассуждения легли в основу социально-когнитивное направление в теории личности.

Представителями его являются Альберт Бандура и Джулиан Роттер. Теория каждого из них значительно отличается от радикального бихевиоризма, но сохраняет строгую научную и экспериментальную методологию, которую характеризует данный подход.

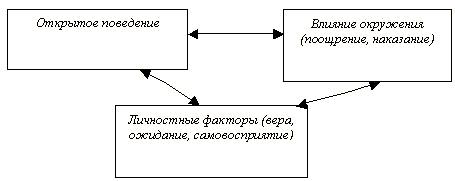

Бандура исходит из того, что психологическое функционирование личности лучше понимать через непрерывное взаимодействие между тремя группами факторов:

1.Поведенческими;

2.Когнитивными;

3.Средовыми.

Сточки зрения Бандуры индивиды обладают когнитивными способностями, которые позволяют им предсказывать появление событий и создавать средства контроля над тем, что влияет на их повседневную жизнь.

Он рассматривал поведения с точки зрения принципа взаимного детерминизма, который состоит в том, что факторы предрасположенности и ситуационные факторы являются взаимозависимыми причинами поведения.

Внутренние детерминанты поведения, такие как вера и ожидание, и внешние детерминанты – поощрение и наказание, являются частью системы взаимодействующих влияний, которые действуют не только на поведение, но и друг на друга. Хотя на поведение влияет окружение, но люди сами могут оказывать какое-то влияние на своё поведение.

Дружелюбный человек на званном ужине может своим поведение создать окружение, в котором для него будет поощрение и мало наказания. Грубое поведение человека там же может привести к тому, что действия окружающих будут наказанием и очень малым поощрением для него.

Социально-когнитивная теория описывает модель взаимной причинности поведения, в которой познавательные аффективные и другие личностные факторы и события окружения работают как взаимозависимые детерминанты. Бандура полагает, что люди являются и продуктом, и производителем своего окружения.

В отличие от Скиннера, который считал, что поведение регулируется подкреплением, Бандура полагает, что оно в значительной мере регулируется предвиденными последствиями. Одеваемся по-походному в поход, берем зонт в проливной дождь и т.д. Наша способность представлять действительный исход символически (в предвидении, в мыслях) дает возможность перевести будущие события (холод) в сиюминутные побудительные факторы. Они влияют и определяют наше поведение, так же как и потенциальные последствия. А способность предвидеть (предсказать) ситуацию дают человеку психические процессы (когнитивные).

5.1.2 Научение через моделирование.

Основа теоретической концепции Бандуры – моделирование или научение через наблюдение.

Основная идея социально-когнитивной теории – новые формы поведения можно приобрести в отсутствие внешнего подкрепления. Человек много в поведение приобретает через наблюдение, мы наблюдаем, как делают другие, а затем повторяем. В повседневном опыте

65

ребенок может наблюдать, как приятель отнимает мяч у одноклассника и в результате научается тому же.

Основная характерная черта теории Бандуры – это научение через наблюдение или моделирование.

Все феномены научения, приобретаемые в результате прямого опыта, могут формироваться косвенно, путем наблюдения за поведением других людей и его последствиями, а также посредством вербальной информации. Чтобы научиться не ехать на красный свет не обязательно быть оштрафованным самому достаточно наблюдать как оштрафовывают другого водителя. В эксперименте одна группа детей наблюдала агрессивное поведение взрослого, другая

– спокойное поведение (просто сидел, курил). Дети из первой группы – вели себя в игре с куклой агрессивно, дети из второй – спокойно. Дети через наблюдения могут научаться быть альтруистичными, агрессивными, отзывчивыми и т.д.

Моделируемому поведению можно учиться:

1.именно таким образом, как оно выполняется (езда на машине, велосипеде, доске, лечение зубов);

2.через дополнение к моделированному поведению специфических форм, таким образом, выстраивая новое поведение. Ребенок научился делиться конфеткой с куклой, ему будет нетрудно поделиться игрушками со сверстниками, помочь маме по хозяйству, оказать

внимание маленькому братику и, когда-нибудь позже, приходя в церковь делать пожертвования нуждающимся людям, которых никогда раньше не видели. Моделирование – это извлечение наблюдателем общих черт, казалось бы из разных

реакций и формирование правил поведения, дающих ему возможность идти дальше того, что он уже видел или слышал.

Этапы научения по Бандуре:

1.наблюдение модели поведения;

2.формирование когнитивного образа какой-либо поведенческой реакции;

3.кодировка информации;

4.хранение её в долговременной памяти;

5.использование хранящейся модели поведения в качестве ориентира в последующих действиях человека.

Итак, дети могут научиться новым реакциям, просто наблюдая за ними. Кроме того, что не

менее важно, научение может происходить и тогда, когда дети не имеют возможности осуществлять реакции сами. Осуществление новых реакций, наблюдавшихся некоторое время назад, но никогда не практиковавшихся, оказывается возможным благодаря познавательным способностям человека. Стимулы, идущие от модели, трансформируются в образы того, что модель делала, говорила, как выглядела. Эти символические, когнитивные умения также позволяют индивиду трансформировать усвоенное или комбинировать, то, что они наблюдали у разных моделей, в новые модели своего поведения.

Научение через наблюдение регулируется четырьмя взаимосвязанными компонентами:

внимание (1); сохранение (2); моторно-репродуктивные процессы (3); мотивационные процессы

(4).

Что важно для процесса научения через наблюдение? Основопологающие аспекты научения через наблюдение.

1.Для того, чтобы научение произошло наблюдатель должен уделить внимание ключевым моментам модели.

Каковы факторы, определяющие внимание к модели:

а) важным является фактор последствий модели поведения. Если поведение вознаграждается, имитация наиболее вероятна, чем при наказании. Т.о. сильной детерминацией индивидуального поведения является викарное подкрепление – наблюдаемые последствия поведения другого;

б) важны также факторы – возраст, социальный статус, пол, сердечность, компетентность модели;

в) характеристики самого наблюдателя. Поведение модели больше влияет на высокозависимых детей.

2.Наблюдение модели поведения эффективно лишь в том случае, если наблюдатель запомнит её.

66

Поведение сохраняется в памяти и превращается потом в действие с помощью двух внутренних репрезинтативных систем:

а) образное кодирование – при наблюдении в процессе сенсорного научения возникают относительно стойкие образы того, что было увидено. Видеть образ друга с которым обедал на прошлой недели, образ деятельности (езда не велосипеде).

б) вербальное кодирование наблюдаемых событий.

Человек может повторять про себя, что делает модель. Например: человек может молча «проговорить», что нужно сделать, чтобы улучшить сложные моторные навыки (спуск с горы на лыжах). Вербальные коды в большей степени способствуют научение через наблюдение, т.к. они несут более значительную информацию, накопленную ранее.

3.Моторно-репродуктивные процессы – это перевод символически закодированной в памяти информации в действие. Для сложных моторных действий научение происходит через воспроизведение модели поведения в действии, через его повторение несколько раз. Так повторение такого поведение в мыслях и построение просто мыслительных образов явно недостаточно, для таких моделей как сложные гимнастические упражнения, игра на музыкальных инструментах и т.д.

4.Мотивационные процессы обусловливают тот аспект, перейдет ли наблюдаемое поведение в действие или поведение, которое человек будет использовать. Люди не будут повторять наблюдаемую модель поведения без достаточного стимула. Можно наблюдать, как жена готовит пищу, но сам начнешь её готовить, только когда она уедет в командировку. Он начнет вспоминать, где лежит масло, приправы и т.д.

5.1.3.Подкрепление в научение через наблюдение.

Бандура считает, что подкрепление не является обязательным компонентом научения. Вместе с тем, подкрепление часто способствует научению.

Исследуя роль подкрепления в научении через наблюдение, Бандура подчеркивает когнитивную ориентацию подкрепления. Он указывает, что внешнее подкрепление редко выступает в роли того, что автоматически определяет поведение (точка зрения Скиннера).

Подкрепление выполняет две функции:

1.информативную – подкрепление сообщает нам, какие последствия можно ожидать в результате правильной или неправильной реакции – поведения. Подкрепление указывает на необходимость сформулировать гипотезу, что такое правильное поведение. Пример: если вы становитесь свидетелем того, как другое лицо оштрафовывают в трамвае, это дает вам столько информации, как если бы наказывали вас.

2.побудительную – подкрепление дает возможность предвидеть возможные последствия наших действий и соответственно регулировать поведение (побуждать его или нет). Выпускник хочет поступить в университет, узнает, что за посещение подготовительных годовых курсов он получит + 1 балл (подкрепление) – он идет туда слушателем.

Подкрепление может быть двух видов:

1.косвенное – осуществляется, когда наблюдатель видит действие модели с последующим результатом. И осознает, что полученный результат есть результат предшествующих действий модели. Официант наблюдает, как его коллеге дают чаевые за высокопрофессиональное обслуживание клиента, то это может подвигнуть его действовать также. Студента не пустили на семинарские занятия за опоздания. Наблюдаемые косвенные последствия (наказания и поощрения) играют значительную роль в регуляции нашего поведения.

2.самоподкрепление – осуществляется, когда люди сами устанавливают планку достижений и поощряют или наказывают себя за достижение или неудачу. Чтобы подготовится к лекции, никто не должен стоять над моей душой, чтобы получилась хорошая лекция. Я

сама регулирую её содержание, пока не получу на мой взгляд удовлетворительный вариант. Идет процесс саморегулирования. Немаловажна здесь категория самооценки. Мы можем усилить желание человека наблюдать, сохранять или выстраивать

моделируемое поведение через поощрение или наказание. Ребенок может добровольно убраться дома, ожидая одобрения словом или улыбкой.

Отличие теории Бандуры от классического бихевиоризма.

Классики теории научения надеялись эксплицировать феномен личности на данных экспериментов, проводимых с животными, и даже если использовали людей, условия

67

эксперимента мало напоминали те, в которых личность функционирует. Бандура сделал попытку ввести в экспериментальную ситуацию условия, аналогичные реальному социальному окружению. Он включил в теории принципы, согласно которым человек обладает когнитивными, символическими возможностями, позволяющему ему регулировать собственное поведение и в определенной степени собственную среду.

Глава 5.2. Теория социального научения Джулиана Роттера.

5.2.1. Основные принципы теории социального научения.

Теория социального научения Джулиана Роттера— это попытка объяснить, как научаются поведению путем взаимодействия с другими людьми и элементами окружения.

Роттер сосредоточил внимание на том, как научаются поведению в социальном контексте. Кроме того, полагал, что в основном поведение определяется нашей уникальной способностью думать и предвидеть. По его утверждению, предсказывая, что люди будут делать в определенной ситуации, мы должны принять во внимание такие когнитивные переменные, как восприятие, ожидание и ценности. В теории Роттера также существует положение, что поведение человека целенаправленно, то есть люди стремятся двигаться к ожидаемым целям. По Роттеру, поведение человека определяется ожиданием, что данное действие приведет, в конечном итоге, к будущим поощрениям. Интеграция концепций ожидания и подкрепления в рамках одной и той же теории — уникальное свойство системы Роттера.

В центре внимания теории социального научения Роттера лежит прогноз поведения человека в сложных ситуациях. Роттер полагает, что нужно тщательно проанализировать взаимодействие четырех переменных. Эти переменные включают в себя потенциал поведения, ожидание, ценность подкрепления и психологическую ситуацию.

Потенциал поведения.

Роттер утверждает, что ключ к предсказанию того, что человек будет делать в данной ситуации, лежит в понимании потенциала поведения. Под этим термином понимается вероятность данного поведения, «встречающегося в какой-то ситуации или ситуациях в связи с каким-то одним подкреплением или подкреплениями». Представим, например, что кто-то оскорбил вас на вечеринке. Как вы отреагируете? С точки зрения Роттера, есть несколько ответных реакций. Вы можете сказать, что это переходит все границы, и потребовать извинения. Вы можете не обратить внимания на оскорбление и перевести разговор на другую тему. Вы можете ударить обидчика по лицу или просто уйти. Каждая из этих реакций имеет свой потенциал поведения. Если вы решаете не обращать внимания на оскорбителя, это означает, что потенциал этой реакции сильнее, чем у любой другой возможной реакции. Очевидно, что потенциал каждой реакции может быть сильным в одной ситуации и слабым в другой. Пронзительные крики и вопли могут иметь высокий потенциал в боксерском матче, но очень слабый — на похоронах (по крайней мере в американской культуре).

Ожидание.

По Роттеру, ожидание относится к субъективной вероятности того, что определенное подкрепление будет иметь место в результате специфического поведения. Например, прежде чем вы решите, идти вам на вечеринку или нет, вы, по всей видимости, попытаетесь вычислить вероятность того, что хорошо проведете время. Также, решая, готовиться ли к экзамену в выходные дни, вы, скорее всего, спросите себя, помогут ли вам эти занятия лучше сдать экзамен. С точки зрения Роттера, величина силы ожидания может варьировать от 0 до 100 (от 0% до 100%) и в целом основана на предыдущем опыте такой же или подобной ситуации. Таким образом, если вы никогда не наслаждались вечеринкой, ожидание, что вы получите от нее удовольствие, очень мало. Также, если занятия в выходные дни всегда помогали вам лучше сдать экзамен, вероятно, у вас будет высокое ожидание того, что вы вновь получите хорошую отметку.

Концепция ожидания Роттера ясно говорит о том, что если в прошлом люди за поведение в данной ситуации получали подкрепление, они чаще всего повторяют это поведение. Например, если вы всегда прекрасно проводили время на вечеринках, то, по всей вероятности, вы согласитесь принять приглашение на выходной день. Но как может ожидание объяснить поведение в ситуации, с которой мы столкнулись в первый раз? По Роттеру, в этом случае ожидание основывается на нашем опыте в похожей ситуации. Недавний выпускник колледжа, получивший похвалу за то, что в выходные дни работал над семестровой контрольной, вероятно, ждет, что

68

будет поощрен, если в выходные дни закончит доклад для своего начальника. Этот пример показывает, как ожидание может привести к постоянным формам поведения, независимо от времени и ситуаций. Фактически Роттер говорит о том, что стабильное ожидание, генерализованное на основе прошлого опыта, действительно объясняет стабильность и единство личности. Однако следует заметить, что ожидание не всегда соответствует реальности. У некоторых людей, например, могут быть нереально высокие ожидания относительно своих успехов, вне зависимости от ситуации. А другие могут быть настолько неуверенными, что постоянно недооценивают свои шансы на успех в данной ситуации. В любом случае, Роттер утверждает, что если мы хотим точно прогнозировать поведение индивида, нам следует полагаться на его собственную субъективную оценку успеха и неудачи, а не на оценку кого-то другого.

Роттер делает различие между теми ожиданиями, которые специфичны для одной ситуации, и теми, которые являются наиболее общими или применимыми к ряду ситуаций. Первые, называемые специфическими ожиданиями, отражают опыт одной конкретной ситуации и неприменимы к прогнозу поведения. Последние, называемые генерализованными ожиданиями, отражают опыт различных ситуаций и очень подходят для изучения личности в роттеровском понимании. Позже в этом разделе мы рассмотрим генерализованное ожидание, называемое

интернально-экстернальный локус контроля.

Ценность подкрепления.

Роттер определяет ценность подкрепления как степень, с которой мы при равной вероятности получения предпочитаем одно подкрепление другому. Используя эту концепцию, он утверждает, что люди различаются по своей оценке важности той или иной деятельности и ее результатов. При возможности выбора для некоторых посмотреть баскетбол по телевидению важнее, чем поиграть с друзьями в бридж. Также одни любят долгие прогулки, а другие — нет.

Как и ожидания, ценность различных подкреплений основана на нашем предыдущем опыте. Более того, ценность подкрепления определенной деятельности может меняться от ситуации к ситуации и с течением времени. Например, социальный контакт, вероятно, будет иметь большую ценность, если мы одиноки, и меньшую, если мы не одиноки. Тем не менее, Роттер утверждает, что существуют относительно устойчивые индивидуальные различия в нашем предпочтении одного подкрепления другому. Некоторые люди всегда берут бесплатные билеты в кино, а не на оперный спектакль. Соответственно формы поведения также можно проследить в относительно устойчивых эмоциональных и когнитивных реакциях на то, что составляет основную поощряемую деятельности в жизни.

Следует подчеркнуть, что в теории Роттера ценность подкрепления не зависит от ожидания. Иначе говоря: то, что человек знает о ценности отдельного подкрепления, ни в коей мере не показывает степень ожидания этого подкрепления. Студент, например, знает, что хорошая успеваемость имеет высокую ценность, и все же ожидание получить высокие оценки может быть низким из-за отсутствия у него инициативы или способностей. По Роттеру, ценность подкрепления соотносится с мотивацией, а ожидание — с познавательными процессами.

Психологическая ситуация.

Четвертой и последней переменной, используемой Роттером для прогноза поведения, является психологическая ситуация с точки зрения индивидуума. Роттер утверждает, что социальные ситуации таковы, какими их представляет наблюдатель. Роттер полагает, что если данные обстоятельства окружения воспринимаются человеком определенным образом, то для него эта ситуация будет именно такой, какой он ее воспринимает, независимо от того, насколько странным покажется его трактовка другим.

Роттер подчеркивает важную роль ситуационного контекста и его влияние на поведение человека. Он строит теорию о том, что совокупность ключевых раздражителей в данной социальной ситуации вызывает у человека ожидание результатов поведения — подкрепления. Так, студентка может ожидать, что она плохо выступит на семинаре по социальной психологии, и в результате преподаватель поставит ей низкую оценку, а коллеги будут насмехаться над ней. Следовательно, мы можем прогнозировать, что она бросит учебу или предпримет какие-то другие действия, направленные на то, чтобы предотвратить ожидаемый неприятный результат.

Тема взаимодействия человека со значимым для него окружением глубоко заложена в роттеровском видении личности. Как интеракционист, он утверждает, что психологическую ситуацию нужно рассматривать наряду с ожиданиями и ценностью подкрепления, прогнозируя возможность любого альтернативного варианта поведения. Он присоединяется к мнению

69

Бандуры, что личностные факторы и события окружения во взаимодействии лучше всего предсказывают поведение человека.

5.2.2. Основная формула прогноза поведения.

Для того, чтобы предсказать потенциал данного поведения в специфической ситуации, Роттер предлагает следующую формулу:

Потенциал поведения = ожидание + ценность подкрепления.

Из этого уравнения видно, что, когда мы предсказываем вероятность данного поведения в некоей ситуации, нам следует использовать две переменные: ожидание и ценность подкрепления. Рассмотрим следующий пример. Перед вами стоит выбор: идти утром в воскресенье в компьютерный центр или остаться в общежитии смотреть по телевизору чемпионат Национальной футбольной лиги. Возможно, мы сумеем предсказать, какой выбор вы сделаете, если мы знаем: 1) ценность подкреплений, связанных с каждой возможностью; 2) ожидание того, что каждая из возможностей приведет к соответствующим подкреплениям. Однако следует заметить, что основная формула Роттера представляет собой скорее гипотетическое, а не прагматическое средство прогноза поведения. Фактически он предполагает, что четыре переменные, которые мы только что рассмотрели (потенциал поведения, ожидание, подкрепление, психологическая ситуация), применимы только для прогноза поведения в условиях тщательного контроля, например, в психологическом эксперименте.

Общая формула прогноза

Роттер считает, что его основная формула ограничена прогнозом специфического поведения в контролируемых ситуациях, где подкрепления и ожидания относительно просты. Прогноз поведения в повседневных ситуациях, с его точки зрения, требует более обобщенной формулы. Поэтому Роттер предлагает следующую модель прогноза.

Потенциал потребности = свобода деятельности + ценность потребности.

Это уравнение показывает, что два отдельных фактора определяют потенциал выстраивания поведения, направленного на удовлетворение определенных нужд. Первый фактор

— свобода деятельности человека или общее ожидание, что данное поведение приведет к удовлетворению потребности. Второй фактор — ценность, которую человек придает потребности, связанной с ожиданием или достижением каких-то целей. Проще говоря, роттеровская общая формула прогноза означает, что человек склонен стремиться к целям, достижение которых будет подкреплено, и ожидаемые подкрепления будут иметь высокую ценность. По мнению Роттера, при условии, что мы знаем эти факты, возможен точный прогноз в отношении того, как будет вести себя человек.

Общая формула прогноза также подчеркивает влияние генерализованного ожидания, что подкрепление будет иметь место в результате определенного поведения в разных ситуациях. Роттер определил два таких генерализованных ожидания: локус контроля и межличностное доверие. Локус контроля, обсуждаемый далее, это основа интернально-экстернальной шкалы Роттера, один из наиболее широко используемых параметров самоотчета в исследовании личности.

5.2.3. Интернальный и экстернальный локус контроля

Большая часть исследований, которые были проведены в соответствии с теорией Роттера, сосредоточивалась на личностной переменной, называемой локус контроля. Являясь центральным конструктом теории социального научения, локус контроля представляет собой обобщенное ожидание того, в какой степени люди контролируют подкрепления в своей жизни. Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что их успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окружения. «Экстерналы» верят в то, что они заложники судьбы. Напротив, люди с интернальным локусом контроля верят в то, что удачи и неудачи определяются их собственными действиями и способностями (внутренние, или личностные факторы). «Интерналы» поэтому чувствуют, что они в большей степени влияют на подкрепления, чем люди с экстернальной ориентацией локуса контроля.

Хотя веру в экстернальный или интернальный контроль можно рассматривать как черту личности в смысле индивидуальных различий, Роттер ясно показывает, что экстерналы и

70

интерналы не есть «типы», поскольку каждый имеет характеристики не только своей категории, но и, в небольшой степени, другой. Конструкт следует рассматривать как континуум, имеющий на одном конце выраженную «экстернальность», а на другом — «интернальность», убеждения же людей расположены на всех точках между ними, по большей части в середине. Иначе говоря, какие-то люди очень экстернальны, какие-то очень интернальны, а большинство находится между двумя экстремумами. Учитывая это, мы можем обратиться к измерению локуса контроля и некоторым важным психосоциальным характеристикам, связанным с индивидуальными различиями по этой важной величине.

Измерение локуса контроля. Хотя существует несколько способов измерения ориентации контроля, применимых к детям и взрослым, исследователями в этой области чаще всего используется «Шкала И-Э», созданная Роттером. Она состоит из 23 пар утверждений вынужденного выбора, с шестью дополнительными вопросами для того, чтобы замаскировать цели этого теста. Результаты обрабатывались на компьютере, и за каждый ответ, указывающий на экстернальную ориентацию, испытуемый получал один балл, и так по всем 23 парам. Результаты ранжируются от нуля до 23, причем самый высокий результат отражает высокую экстернальность. Исследователи, использующие шкалу И-Э, обычно определяли испытуемых, чьи результаты находились за крайними границами распределения (например, сверх 75 или ниже 25 процентов). Эти испытуемые классифицировались либо как экстерналы, либо как интерналы, а те, чьи результаты занимали промежуточное положение, исключались из дальнейшего исследования. Затем исследователи продолжали искать различия между двумя крайними группами путем измерения других показателей самоотчета и/или поведенческих реакций.

Глава 5.3. Когнитивная теория личности Джорджа Келли.

5.3.1. Конструктивный альтернативизм.

Когнитивное направление в теории личности подчеркивает влияние интеллектуальных и мыслительных процессов на поведение человека.

Данное направление исходит из того, что человек по существу – это исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть и контролировать мир своих личных переживаний для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ним.

Джордж Келли был один из основателей этого направления. Он придавал особое значение когнитивным процессам и рассматривал их как основную черту функционирования человека. Келли рассматривал личность не как пассивный организм, реагирующий на раздражение, а как ученого, делающего выводы на основе прошлого опыта и строящего предположения о будущем.

Теория Джорджа Келли, появившаяся в 1955 году, необычайно опередила свое время. Конструктивный альтернативизм, лежащий в основе философии Келли, дает людям поразительное количество возможностей для выбора альтернативы банальному в нашей жизни.

Как доктрина конструктивный альтернативизм доказывает, «что все наше современное толкование мира нуждается в пересмотре или замене». Ничто не свято и ничто не оставляет неизгладимого следа. Все изменится, если люди просто посмотрят на мир с другой стороны. Келли утверждал, что не существует такой вещи в мире, относительно которой «не может быть двух мнений». Осознание человеком действительности — это всегда предмет для истолкования. По мнению Келли, объективная реальность, конечно, существует, но разные люди осознают ее поразному. Следовательно, ничто не постоянно и не окончательно. Правда, как и красота, существует только в сознании человека.

Поскольку факты и события (как и весь человеческий опыт) существуют только в сознании человека, есть различные способы их истолкования. Для примера рассмотрим случай, когда девочка берет деньги из кошелька своей матери. Что это означает? Факт прост: деньги вынуты из кошелька. Однако, если мы попросим детского терапевта истолковать это событие, то он может дать детальное объяснение чувств девочки по поводу неприятия ее матерью, которое, возможно, возникло как результат фрустрации матери по поводу того, что она должна оставаться дома и растить дочь, а не делать свою личную карьеру. Если мы спросим у матери, та может сказать, что ее дочь «плохая» и ей не стоит доверять. Отец девочки может предположить, что она «недисциплинированная». Дедушка может рассматривать этот факт как детскую проказу. А сама девочка может считать это ответом на нежелание родителей давать ей достаточно денег на карманные расходы. В то время как само событие (присвоение денег) отрицать невозможно, его

71