- •Наталья Васильевна Репина, Дмитрий Владимирович Воронцов, Ирина Ивановна Юматова. Основы клинической психологии. Оглавление

- •Часть I. Теоретические основы клинической психологии. Раздел 1. Введение в клиническую психологию.

- •1.1. Предмет клинической психологии.

- •1.1.1. История возникновения клинической психологии.

- •1.1.2. Задачи и разделы современной клинической психологии.

- •1.2. Работа клинических психологов в воспитательных и образовательных учреждениях.

- •1.2.1. Правовые и организационные аспекты клинико-психологической работы в воспитательных и образовательных учреждениях.

- •Контрольные вопросы к разделу

- •Рекомендуемая литература

- •Цитируемая литература

- •Раздел 2. Теория и методология клинической психологии.

- •2.1. Теоретические основания и основные методологические проблемы клинической психологии.

- •2.2. Норма и патология, здоровье и болезнь.

- •2.2.1. Проблема разграничения психологических феноменов и психопатологических симптомов.

- •2.3. Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств.

- •Контрольные вопросы к разделу

- •Литература для дополнительного чтения

- •Цитируемая литература

- •Раздел 3. Методология клинико-психологического исследования.

- •3.1. Построение клинико-психологического исследования.

- •Контрольные вопросы к разделу

- •Литература для дополнительного чтения

- •Раздел 4. Типология нарушений психической деятельности.

- •4.1. Нарушения ощущений и восприятия.

- •4.2. Нарушения произвольных движений и действий.

- •4.3. Расстройства речи, коммуникативных и учебных навыков.

- •4.4. Нарушения памяти.

- •4.5. Нарушения мышления.

- •4.5.1. Нарушения операционной стороны мышления.

- •4.5.2. Искажение процесса обобщения.

- •4.5.3. Нарушения динамики мышления.

- •4.5.4. Нарушения личностного компонента (нарушения целенаправленности мышления).

- •4.6. Нарушения эмоциональной сферы.

- •4.7. Тревожные расстройства.

- •4.8. Расстройства настроения.

- •4.9. Нарушения сознания.

- •4.9.1. Общенаучная характеристика сознания.

- •4.9.2. Определение сознания в психиатрии.

- •4.9.3. Делириозное помрачение сознания.

- •4.9.4. Онейроидное (сновидное) состояние сознания.

- •4.9.5. Сумеречное состояние сознания.

- •4.9.6. Аментивный синдром (аменция).

- •4.9.7. Коматозное состояние.

- •4.9.8. Деперсонализация.

- •Контрольные вопросы

- •Литература для дополнительного чтения

- •Цитируемая литература

- •Раздел 5. Пограничные психические состояния.

- •Контрольные вопросы

- •Литература для дополнительного чтения

- •Цитируемая литература

- •Раздел 6. Расстройства личности.

- •6.1. Классификация личностных расстройств.

- •6.1.1. Эксцентричные расстройства личности (с преобладанием нарушений мышления).

- •6.1.2. Демонстративные расстройства личности (с преобладанием нарушений в эмоциональной сфере).

- •6.1.3. Тревожно-астенические расстройства личности (с преобладанием нарушений волевой сферы).

- •Контрольные вопросы

- •Литература для дополнительного чтения

- •Цитируемая литература

- •Раздел 7. Психосоматические расстройства.

- •7.1. Концепция «субъективной картины болезни» как психологическая основа соматопсихических расстройств.

- •7.2. Психология инвалидности.

- •Контрольные вопросы

- •Литература для дополнительного чтения

- •Цитируемая литература

- •Использованная литература

- •Часть II. Основы нейропсихологии. Раздел 1. Мозговые механизмы высших психических функций.

- •1.1. Проблема локализации высших психических функций.

- •Контрольные вопросы

- •1.2. Теоретические основы и практическое значение нейропсихологии.

- •Контрольные вопросы

- •1.3. Структурно-функциональные принципы работы мозга.

- •Контрольные вопросы

- •1.4. Концепция структурно-функциональных блоков мозга а. Р. Лурия.

- •Контрольные вопросы

- •1.5. Синдромный анализ нарушения высших психических функций.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 2. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.

- •3.1. Сенсорные и гностические зрительные расстройства.

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Сенсорные и гностические слуховые расстройства.

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства.

- •Контрольные вопросы

- •3.4. Нарушения речи при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •3.5. Нарушение внимания при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •3.6. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •3.7. Нарушения движений и действий при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •3.8. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •3.9. Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 4. Возможности практического применения нейропсихологии.

- •4.1. Проблема восстановления высших психических функций.

- •Контрольные вопросы

- •4.2. Нейропсихология в школе.

- •Контрольные вопросы

- •4.3. Нарушение и восстановление функций письма, чтения и счета.

- •Контрольные вопросы

- •Использованная литература

- •Приложение 1. Терминологический словарь.

- •Приложение 2. Нейропсихологические методики.

- •Приложение 3. Иллюстративный материал.

- •Часть III. Патопсихология. Раздел 1. Методологические основы патопсихологии.

- •1.1. Патопсихология как составная часть клинической психологии.

- •1.2. Соотношение патопсихологии и психопатологии. Предмет патопсихологии.

- •1.3. Теоретические основы патопсихологии.

- •1.4. Значение патопсихологии для общепсихологической теории.

- •1.5. Задачи патопсихологии в клинике.

- •1.6. Задачи детской патопсихологии.

- •1.7. Возможность применения патопсихологического подхода в деятельности педагога-психолога.

- •1.8. Дизонтогенетический подход к исследованию нарушений психики в детском возрасте.

- •1.8.1. Понятие о психическом дизонтогенезе.

- •1.8.2. Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза.

- •1.8.3. Классификация психического дизонтогенеза.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 2. Методы патопсихологического исследования.

- •2.1. Общая характеристика методов патопсихологического исследования.

- •2.2. Принципы патопсихологического экспериментального исследования.

- •2.3. Беседа и наблюдение в структуре патопсихологического эксперимента.

- •2.4. Этапы и технология проведения патопсихологического исследования.

- •2.4.1. Подготовка экспериментального исследования.

- •2.4.2. Проведение экспериментального исследования.

- •2.4.3. Анализ и интерпретация данных экспериментально-психологического исследования.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Патопсихологический подход к исследованию нарушений психической деятельности и личности при психических расстройствах.

- •3.1. Нарушения восприятия.

- •3.1.1. Проблема агнозий в патопсихологии.

- •3.1.2. Псевдоагнозии при деменции.

- •3.1.3. Патопсихологические исследования обманов чувств.

- •3.1.4. Исследование нарушений мотивационного компонента перцептивной деятельности.

- •3.2. Нарушения памяти.

- •3.2.1. Нарушение непосредственной памяти.

- •3.2.2. Нарушения опосредованной памяти.

- •3.2.3. Нарушение динамики мнестической деятельности.

- •3.2.4. Нарушение мотивационного компонента памяти.

- •3.3. Нарушения мышления.

- •3.3.1. Нарушение операциональной стороны мышления.

- •3.3.2. Нарушение мотивационного (личностного) компонента мышления.

- •3.3.3. Нарушение динамики мыслительной деятельности.

- •3.3.4. Нарушение критичности мышления.

- •3.4. Нарушения умственной работоспособности.

- •3.4.1. Общепсихологическая характеристика работоспособности человека.

- •3.4.2. Клинические проявления нарушения умственной работоспособности.

- •3.4.3. Патопсихологический анализ нарушений умственной работоспособности при психических расстройствах.

- •3.5. Нарушения личности.

- •3.5.1. Нарушение опосредованности и иерархии мотивов.

- •3.5.2. Нарушение смыслообразования.

- •3.5.3. Нарушение подконтрольности поведения.

- •3.5.4. Формирование патологических черт личности.

- •Контрольные вопросы

- •Использованная литература

Приложение 2. Нейропсихологические методики.

В данном пособии мы предлагаем вниманию студентов перечень наиболее известных нейропсихологических методик.

1. Схема нейропсихологического исследования больных с локальными поражениями мозга // Хомская Е. Д. Нейропсихология. М., 1987.

2. Детский вариант схемы нейропсихологического обследования больных с локальными поражениями мозга // Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. М., 1994.

3. Исследование общего состояния психической сферы и личности ребенка // Цветкова Л. С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

4. Развернутая методика нейропсихологического обследования детей // Цветкова Л. С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

5. Методика нейропсихологической диагностики памяти «Диакор» // Корсакова Н. К., Микадзе Ю. В., Балашова Е. Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. М., 1997.

6. Симерницкая Э. Г. Нейропсихологическая методика экспресс-диагностики «Лурия-90».

7. Нейропсихологическая диагностика / Под ред. Хомской Е. Д. Ч. 1 и 2. М., 1994.

8. Метод точной оценки эффективности восстановления речи у больных с афазией // Цветкова Л. С. и др. Проблемы афазии и восстановительного обучения. М., 1979.

Приложение 3. Иллюстративный материал.

Рис. 1. Доли больших полушарий: А) наружная поверхность; Б) внутренняя поверхность; 1) лобная доля; 2) теменная доля; 3) затылочная доля; 4) височная доля

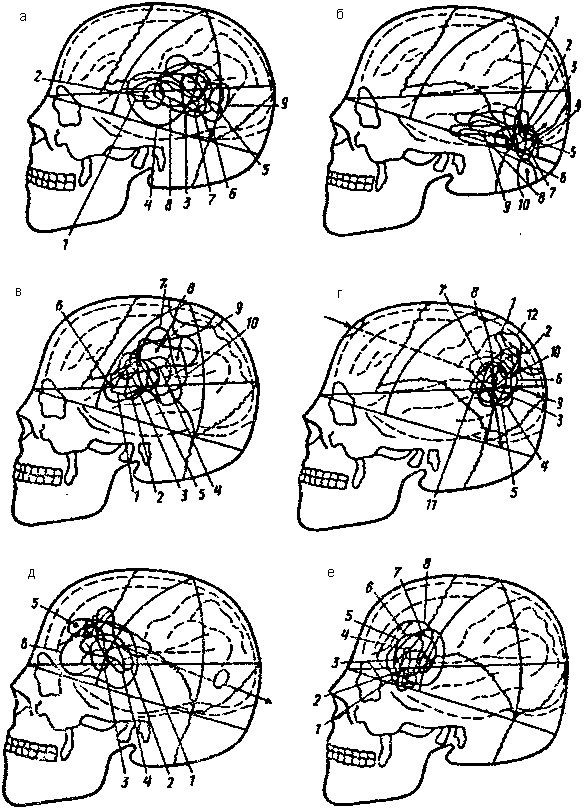

Рис. 2. Расположение очагов поражения левого полушария мозга при различных формах афазий: а) при сенсорной афазии, б) при акустико-мнестической афазии, в) при афферентной моторной афазии, г) — при семантической афазии, д) — при эфферентной моторной афазии, е) — при динамической афазии (по А. Р. Лурия, 1947)

Часть III. Патопсихология. Раздел 1. Методологические основы патопсихологии.

1.1. Патопсихология как составная часть клинической психологии.

Патопсихология, наряду с соматопсихологией и нейропсихологией, является составной частью клинической психологии и в силу этого несет на себе все основные признаки, присущие клинической психологии в целом. Так же, как и вся клиническая психология, патопсихология относится к пограничным отраслям науки и практики, возникшим на стыке дисциплин, имеющих разные предметные области, но сходных по объекту и проблематике исследований. Если клиническая психология является областью, пограничной между психологией и медициной в целом, то патопсихология самым тесным образом граничит с особым разделом клинической науки и практики — психиатрией. Можно сказать, что патопсихология — это особый раздел психологии вообще и клинической психологии в частности, изучающий психику психически больных и аномальных людей.

Клиническая психология исторически возникла в связи с запросами клиники и, решая свои специфические задачи, служит целям клинической практики. То же самое и еще с большим основанием можно сказать о патопсихологии. Патопсихология как отрасль клинической психологии возникла одной из первых и развивалась наиболее интенсивно, особенно на ранних этапах существования клинической психологии, не случайно. Психиатрия и по сей день, несмотря на огромный интерес к ней, является наименее разработанной в теоретическом и наиболее сложной в практическом плане отраслью медицинской науки и практики, в наибольшей степени связанной с психологией. Это обусловлено тем, что ее предметом выступает особый класс заболеваний — психические расстройства, сущность которых проявляется во всевозможных нарушениях психики. Чтобы исследовать психические нарушения, необходимо хорошо разбираться в том, что представляет собой сама психика во всех ее многообразных проявлениях. Вот почему знание психологии столь важно для психиатрии. Об этом еще в 1876 г. писал И. М. Сеченов, отмечая, что психология, «очевидно, становится основой психиатрии, все равно, как физиология лежит в основе патологии тела» /6/.

Надо отметить, что в России между психиатрией и психологией всегда существовали самые тесные связи. В становление психологии как науки вообще и патопсихологии в частности самый существенный вклад внесли работы отечественных психиатров, таких, как В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, Г. И. Россолимо, С. С. Корсаков, В. П. Сербский, А. Н. Бернштейн, В. А. Гиляровский и др. Интересно отметить, что за рубежом первая экспериментальная психологическая лаборатория была открыта В. Вундтом в 1879 г. при Лейпцигском университете, а ее деятельность имела, скорее, научно-теоретический характер. В России же первые экспериментально-психологические лаборатории, начиная с открытой в 1885 г. В. М. Бехтеревым в Казани, работали при психоневрологических клиниках и помимо научно-исследовательской деятельности реализовывали прикладные аспекты, имеющие непосредственное отношение к практике оказания помощи психически больным людям.