- •Класс I. Известковые губки (calcarea, или calcispongia)

- •(Макросклеры)

- •Филогения типа Spongia

- •Класс I. Гидрозои (hydrozoa)

- •Подкласс I. Гидроидные (hydroidea)

- •118 Рис. 93. Стрекательные клетки. А — в покоящемся состоянии;

- •Подкласс III. Четырехлучевые кораллы (tetracorallia, или rugosa)

- •Подкласс IV. Табуляты (tabulata)

- •Тип гребневики (ctenophora)

- •Класс гребневики (ctenophora)

- •Гребневика (из Наумова): / — полушария с каплями липкого секрета, 2 — спиральная нить, 3 — мускульный тяж щупальца

- •Отверстие, 12 — копулятивная сумка, 13 — яичники. 14 — статоцист, 15 — хитиноидные челюсти,

- •169 Рис. 143. Строение личинок и партеногенетических поколений трематод

- •Raphyllidea):

- •Эмбриональные крючочки

- •Паразитизма

- •Дополнение к типу Plathelminthes. Mesozoa

- •Класс II. Дициемиды (DfCyemida)

- •Класс немертины (nemertini)

- •Отверстие, 13 — семенник, /3-—семяпровод, 14 — семяизвергательный канал, 15 — спикулы

- •Подкласс I. Аденофореи (adenophorea)

- •Подкласс II. Сецерненты (secernentea)

- •231 Рис. 198. А—схема организации Kinorhyncha (по Ремане); б — личинка

- •Дополнения к типу Nemathelminthes класс приапулиды (priapulida)

- •Филогения типа Nemathelminth.Es

- •Ского мешка, 5 — спинной мезентерий, 6 — внутренняя стенка целомического мешка,

- •Подкласс I. Бродячие (errantia)

- •Подкласс п. Сидячие (sedentaria)

- •Класс II. Пиявки (hirudinea)

- •Дополнения к типу Annelida класс эхиуриды (echiurida)

- •Филогения типа Annelida

- •Пора, 3, 4, 5 — различные участки канала,

- •Теннула, 4 — науплиальный глаз.

- •Железа, 6 — кишечник

- •Орган прикрепления, 5 — лицевой шнур в форме клубка

- •Антеннулы, 5— совокупительный орган, 6 — ногочелюсти, 7 — грудные ножки. 8 — яичник

- •Подкласс I. Симфилы (symphyla)

- •Подкласс II. Пауроподы (pauropoda)

- •Подкласс IV. Губоногие (chilopoda)

- •Класс II. Насекомые (insecta)

- •Комара (из Зеликмана): / — верхняя губа, 2 — мандибула. 3 — нижняя челюсть, 4 — гипофаринкс, 5—нижняя губа, 6 — «ижне-челюстной щупик, 7 — сяжки

- •Основание конечности

- •Эрнсту):

- •Хеолы (тончайшие ответвления без хитиновой выстилки)

- •Ные диски, дающие начало эпителию и мускулатуре средней кишки, 4 — ииагинальный диск слюнной железы, 5 — диск передней кишки

- •Класс трилобиты (trilobita)

- •Класс I. Мечехвосты (xiphosura)

- •Торых показаны пунктиром, а — акрон

- •С брюшной сторон (по Бялыницкому-Бируле):

- •Щитки сегментов, 9 — глаза

- •Филогения типа Arthropoda

- •Тип моллюски (mollusca)

- •Кутикула

- •468 Рис. 461. Схема типов асимметрии у разных Gastropoda (по Штемпелю). А — Prosobranchia Diotocardia; б — Prosobranchia Monotocardia; в — Pulmonata; г — Opisthobranchia:

- •Сеть легкого

- •Подкласс III. Легочные (pulmonata)

- •Или двустворчатые (lamellibranchia, или bivalvia)

- •Подкласс II. Двужаберные (d1branchia)

- •Филогения типа Mollusca

- •Класс I. Мшанки (bryozoa)

- •Дополнение к типу Tentaculata класс внутрипорошицевые (entoprocta, или kamptozoa)

- •Филогения типа Tentaculata

- •Ральная

- •Титулами Филогения типа Echinodermata

- •Тип погонофоры (pogonophora)

- •Содержание

Класс I. Мечехвосты (xiphosura)

Мечехвосты составляют небольшую и в настоящее время близкую к вымиранию группу водных членистоногих, которые в палеозое были многочисленны и разнообразны. В современной фауне мечехвосты представлены только 5 видами. Наиболее крупные формы достигают 50— 90 см в длину.

Xiphosura могут быть охарактеризованы как морские хелицеровые с широким уплощенным телом, состоящим из слитных головогруди и брюшка, подвижно сочлененных между собой. Брюшко с 6 парами пластинчатых жаброносных конечностей, сросшихся медианно, заканчивается мощным подвижным хвостовым шипом.

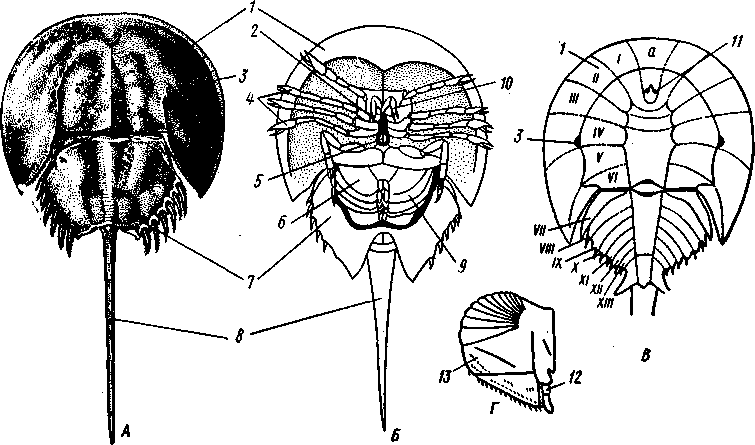

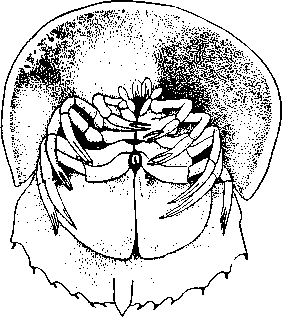

Строение (рис. 384, А, Б, В). Головогрудь покрыта большим спинным щитом, на котором расположены 2 пары глаз. На нижней стороне головогруди, впереди рта, прикрепляются небольшие трехчлениковые хелицеры, по сторонам рта лежат 5 пар ходных ног. Первая пара, соответствующая педипальпам других хелицеровых (с. 408), не отличается от остальных и, сходно с ними, оканчивается маленькими клешнями. Все ходные ноги одноветвисты, пятая пара их снабжена небольшим нерасчлененным рудиментарным жаберным придатком. У основания все ноги снабжены шиповатым жевательным отростком, кроме ползания конечности служат также для захвата пищи и ее размельчения.

На головогруди мечехвостов имеется рудиментарная пара конечностей, принадлежащая седьмому сегменту. Это хилярии — небольшие нерасчлененные придатки, вооруженные шипами.

Все конечности головогруди, начиная с хелицер, иннервируются от ганглиев брюшной нервной цепочки, которые вторично переместились на окологлоточные коннективы.

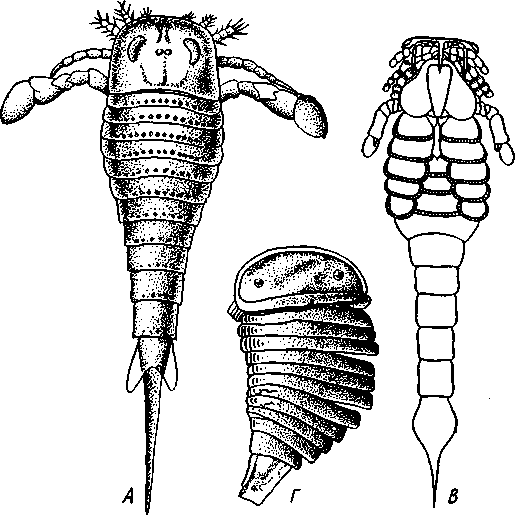

Рис. 384. Строение мечехвоста. А — вид со спинной стороны (из Ван дер Ховен); Б — вид с брюшной стороны (из Снодграсса): В — схема сегментации (по П. Иванову); Г —

жаберная ножка мечехвоста (из Беклемишева):

7 — головогрудной щит, 2 — рот, 3 —сложные глаза, 4 — ходные ноги. 5 —хилярии, 6 —жаберная крышка, 7 — брюшной отдел, 8—хвостовой шип, 9 — жаброносные ножки, 10—хелицера. //— одиночные глазки, 12 — членистая ножка, 13—жаберный придаток, I—XIII — сегменты, границы ки-

Торых показаны пунктиром, а — акрон

402

Брюшко снабжено шестью парами листовидных конечностей. Сама ножка при этом остается рудиментарной, а жаберный придаток уплощается и разрастается (рис. 384, Г). Первая пара конечностей преобразуется в защитные пластинки — жаберные крышки. Остальные же на своей задней поверхности несут многочисленные жаберные листочки.

Хвостовой шип, которым заканчивается тело мечехвоста, представляет собой, как показывает эмбриональное развитие, сложное образование. В его состав кроме тельсона входят зачатки трех последних брюшных сегментов.

Пищеварительная система мечехвостов имеет характерные особенности. Рот ведет в пищевод, выстланный хитиновой кутикулой. Пищевод открывается в большой мускулистый жевательный желудок, лежащий в передней части головогруди и выстланный кутикулой, покрытой грубыми зубцами. Перетертая в нем пища поступает в длинную среднюю

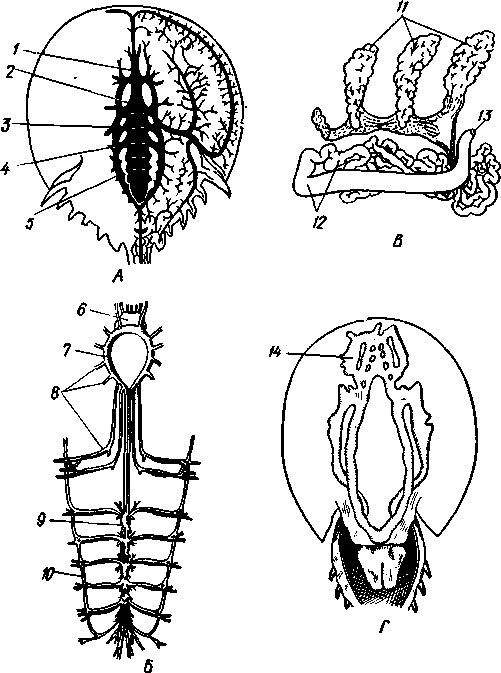

Рис. 385. Внутреннее строение мечехвоста. А — кровеносная система (по Мильн-Эдвардсу); Б — нервная система (по Догелю); В — выделительная система — коксальная железа (по Паттен); Г — женская половая система (из Догеля):

1 — передняя аорта, 2 — сердце, 3 — остии, 4 — боковые артерии, 5 — продольные артериальные стволы, 6 — головной мозг, 7 — окологлоточные коннективы, 8 — нервы, иннервирующие конечности, 9 — брюшная нервная цепочка, 10 — боковые продольные нервные стволы, // — слепые мешковидные выпячивания. 12 — выводной проток, 13—наружная выводная пора, 14 — «сетевид-ный» яичник

403

кишку, в которую впадают две пары протоков объемистой печени, заполняющей почти всю головогрудь и состоящей из множества разветвленных железистых трубочек. В клетках печени происходит внутриклеточное переваривание мелких частиц пищи. Кишечник заканчивается задней кишкой. Порошица расположена на заднем конце тела у основания хвостового шипа.

Кровеносная система хорошо развита (рис. 385, Л). Длинное трубчатое сердце снабжено 8 парами остий — небольших отверстий, ведущих из сердца в перикардиальную полость. Сзади сердце слепо замкнуто, а спереди продолжается в переднюю аорту; по бокам от него отходят еще 4 пары коротких боковых артерий, сливающихся в два мощных продольных ствола. Из артерий гемолимфа изливается в пространство между внутренними органами. Здесь она собирается в систему синусов, по которым поступает сначала в околосердечную полость, а оттуда через остии в сердце. Гемолимфа содержит дыхательный пигмент — гемоциа-нин, придающий ей синеватый оттенок.

Нервная система (рис. 385, Б). Головной мозг мечехвостов внешне не расчленен. Однако он имеет довольно сложное гистологическое строение и содержит кроме зрительных центров остатки ганглиев, которые иннервировали исчезнувшие у хелицеровых усики или антеннулы. Сзади к мозгу прилегают утолщенные участки окологлоточных коннектив, посылающие нервы к хелицерам. Кроме того, от окологлоточных коннектив иннервируются все конечности головогруди, а также жаберные крышки. Брюшная нервная цепочка снабжена 6 ганглиями, из которых задний имеет сложное строение и образован слиянием нескольких нервных узлов. Интересная особенность нервной системы мечехвостов заключается в том, что отходящие от ганглиев брюшной нервной цепочки нервы брюшных конечностей соединены боковыми нервными продольными стволами (рис. 385,Б).

Органы чувств. Мечехвосты обладают двумя парами глаз. Одна пара небольших одиночных глазков лежит на спинной стороне головогруди над мозгом, непосредственно по сторонам от срединной линии. Другая пара крупных глаз помещается кнаружи от срединных. Эти глаза имеют своеобразное строение: слагаются из многочисленных соприкасающихся глазков, но прикрыты одним общим прозрачным утолщением хитиновой кутикулы, не разделенным на отдельные участки.

Органы выделения представлены парой коксальных желез (рис. 385,В). Каждая железа состоит из сильно извитого протока, на одном из концов которого располагается несколько следующих друг за другом слепых мешковидных выпячиваний; последние не что иное, как видоизмененные целомодукты, воронки которых отделены от полости тела (миксоцеля) слоем целомического эпителия. Протоки правой и левой желез открываются наружу у основания первых члеников — кокс пятой пары ходных ног. Отсюда возникло и название самих органов.

Половая система. Мечехвосты раздельнополы. Половые железы парны и имеют вид сильно ветвящихся и анастомозирующих между собой трубчатых мешочков (рис. 385,Г); их выводные протоки открываются под жаберными крышками на первом сегменте брюшка.

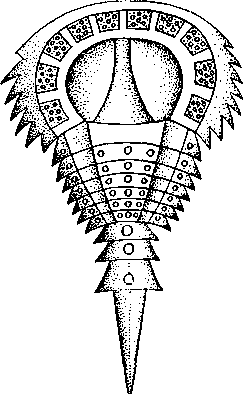

Развитие. Эмбриональное развитие сопровождается метаморфозом. Однако личинка, выходящая из яйца, обладает полным числом сегментов, хотя задние сегменты брюшка несколько недоразвиты, так как лишены еще конечностей. Эта личинка известна под названием трилобит-ной стадии вследствие ее внешнего сходства с трилобитами (рис. 386). Брюшко личинки вместо хвостового шипа заканчивается небольшим щитком.

404

Современные Xiphosura обитают в тропических и субтропических морях; их распространение носит прерывистый характер, они встречаются в Атлантическом океане у берегов Северной и Центральной Америки (Limulus polyphemus), а также на Малайском архипелаге, близ Индокитая, у Филиппинских и Японских островов (Tachypleus и Carcinoscor-

Рпс. 386. «Трилобитпая» личинка Limulus. Вид с брюшной стороны (по П. Иванову)

Рис. 387. Ископаемый мечехвост Hemiaspis limuloides (no Вудворду)

plus). Мечехвосты живут близ берегов на глубине 4—10 м. Самки откладывают яйца в песок в полосе отлива.

Остатки современных мечехвостов находят, начиная с триаса. Но известны и гораздо более древние представители этого класса. Так, Hemiaspis (рис. 387) встречается в силурийских отложениях. Следует заметить, что у Hemiaspis брюшко состояло еще из свободных сегментов.

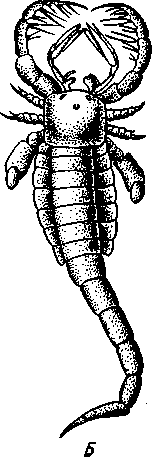

КЛАСС II. ГИГАНТСКИЕ ЩИТНИ, ИЛИ РАКОСКОРПИОНЫ (EURIPTERIDA, ИЛИ GIGANTOSTRACA)

Этот целиком вымерший класс объединяет около 200 видов. По сегментации и развитию конечностей Euripterida представляют наиболее примитивных хелицеровых.

Euripterida — палеозойские водные Chelicerata со слитной головогрудью и 12-сегментным брюшком, состоящим из переднебрюшия и заднебрюшия (рис. 388). На переднебрюшии сохраняются видоизмененные конечности — половые крышечки (на первом сегменте) и 4 пары жаберных ножек.

Сверху на головогруди располагались простые маленькие медиальные глазки и боковые сложные глаза. Хелицеры несут маленькие клешни. Иногда педипальпы и 1-я пара ног были хватательными. У ряда форм задние ноги были веслообразно уплощены и служили для плавания. Брюшко заканчивалось анальной лопастью (тельсоном) в форме расширенной пластинки, шипа или вздутия с иглой.

Представители ракоскорпионов, например Eurypterus (рис. 388,/4), встречаются в силурийских или даже в кембрийских отложениях. Это

405

были хищные, донные, морские, солоноватоводные и частью пресноводные животные, достигающие 1,8 м длины и походившие на громадных скорпионов. Личинка ракоскорпионов обладала хотя и большим, но неполным числом сегментов, недостающие сегменты развивались в процессе метаморфоза.

Рис. 388. Различные Gigantostraca. A — Eurypterus fischeri со спинной стороны; Б — Mixopterus kiaeri (реконструкция по Штремеру); В — Slimonla acumi-nata с брюшной стороны; Г — Strabops thacheri (по Клерку и Рюденену)

КЛАСС III. ПАУКООБРАЗНЫЕ (ARACHNIDA)

Класс паукообразных объединяет свыше 36 000 видов наземных хе-лицеровых, относящихся более чем к 10 отрядам.

Arachnida — высшие хелицеровые членистоногие с 6 парами голово-грудных конечностей. Они дышат посредством легких или трахей и обладают помимо коксальных желез выделительным аппаратом в виде мальпигиевых сосудов, лежащих в брюшке.

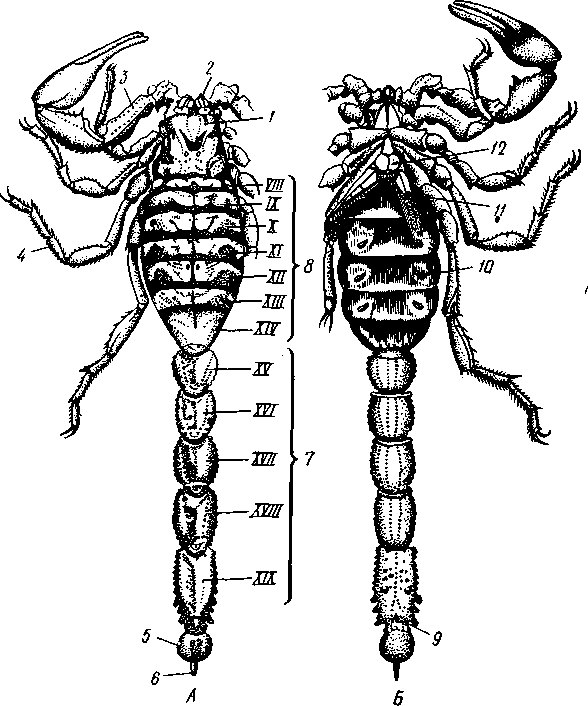

Строение и физиология. Внешняя морфология. Тело паукообразных чаще всего состоит из головогруди и брюшка (рис. 389). В образовании головогруди участвуют акрон и 7 сегментов (7-й сегмент недоразвит). У сольпуг и некоторых других низших форм воедино спаяны лишь сегменты 4 передних пар конечностей, тогда как задние 2 сегмента головогруди свободны, а за ними следуют ясно разграниченные сегменты брюшка (рис. 390,Д). Таким образом, у сольпуг имеются: передний отдел тела, по сегментарному составу отвечающий голове трилобитов (акрон + 4 сегмента), так называемый пропельтидий; два свободных грудных сегмента с ногами и сегментированное брюшко. Сольпуги, следовательно, принадлежат к паукообразным с наиболее богато расчлененным телом. Следующий по степени расчлененности отряд — скорпионы (см.

406

рис. 389), у которых головогрудь слитная, но за ней следует длинное 12-сегментное, как у Gigantostraca, брюшко, подразделяющееся на более широкое переднебрюшие (из 7 сегментов) и узкое заднебрюшие (из 5 сегментов). Тело заканчивается тельсоном, несущим искривленную ядовитую иглу. Таков же характер сегментации (только без подразделения брюшка на два участка) у представителей отрядов жгутоногих, лжескорпионов, сенокосцев, у некоторых клещей и у примитивных членисто-брюхих пауков (рис. 390). Следующий этап слияния туловищных сегментов обнаруживают большинство пауков и некоторые клещи. У них не только головогрудь, но и брюшко представляют сплошные нерасчлененные отделы тела (рис. 391), однако у пауков между ними имеется короткий и узкий стебелек, образованный 7-м сегментом тела. Максимальная степень слияния сегментов тела наблюдается у ряда представителей отряда клещей, у которых все тело цельное, без границ между сегментами и без перетяжек (рис. 392,Л).

Как уже говорилось, головогрудь несет 6 пар конечностей. Две передние пары участвуют в захвате и размельчении пищи — это хелицеры и

Рис. 389. Скорпион Buthus eupeus. A — вид со спинной и £ —