- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Содержание

- •Введение

- •1. Современное состояние проблемы моделирования систем

- •1.1. Моделирование как метод научного познания. Философские аспекты моделирования

- •1.2. Использование моделирования при исследовании и проектировании систем

- •1.2.1. Особенности разработки систем

- •1.2.2. Особенности использования моделей

- •1.2.3. Перспективы развития методов и средств моделирования систем

- •2. Основные понятия теории моделирования систем

- •2.1. Принцип системного подхода в моделировании систем

- •2.1.1. Структура системы – совокупность связей между элементами системы

- •2.1.2. Экспериментальные исследования систем

- •2.2. Стадии разработки моделей

- •2.3. Понятие подобия

- •2.3.1. Общие положения

- •2.3.2. Основные понятия теории размерности

- •2.3.3. Примеры подобия

- •2.4. Общая характеристика проблемы моделирования систем

- •2.4.1. Объект моделирования.

- •2.4.2. Характеристики моделей систем

- •2.4.3. Цели моделирования систем

- •2.5. Классификация видов и методов моделирования систем

- •2.5.1. Классификационные признаки

- •2.5.2. Математическое моделирование.

- •2.6. Построение модели

- •2.7. Разработка вычислительного метода

- •2.8. Проверка (тестирование) модели

- •3. Математическое моделирование

- •3.1. Задачи и цели исследования математических моделей

- •3.2. Методология математического моделирования. Системный анализ

- •3.2.1. Понятие системы

- •3.2.2. Этапы системного анализа и декомпозиция

- •3.2.3. Экспертные оценки

- •3.3. Классификация математических моделей

- •3.4. Методы формализованного описания системы

- •3.4.1. Математическая модель по “входу-выходу”

- •3.4.2. Математическая модель в пространстве состояний

- •3.4.3. Описание линейных систем в пространстве состояний

- •3.4.4. Реализация систем в пространстве состояний

- •3.5. Методы построения математических моделей и их применение в сапр

- •3.5.1. Методы построения математических моделей

- •3.5.2. Математические модели с точки зрения сапр

- •3.5.4. Методика составления уравнений динамики элементов сау

- •3.6. Математические модели системы управления. Понятие об оптимальном управлении

- •4. Экспериментальное определение динамических характеристик объектов моделирования

- •4.1. Понятие о динамических характеристиках объектов

- •4.2. Определение динамических характеристик элементов систем по временным характеристикам

- •4.2.1. Определение статических характеристик

- •4.2.2. Определение динамических характеристик объектов с помощью периодических воздействий

- •4.4.1. Временные характеристики и их свойства

- •4.4.2. Определение характеристик апериодического звена

- •4.4.3. Определение характеристик колебательного звена

- •4.3. Формы описания динамических свойств объектов

- •4.4. Синтез пассивных двухполюсников и четырехполюсников

- •4.3.1. Разложение передаточной функции активного четырехполюсника

- •4.3.2. Способы синтеза двухполюсников

- •4.5. Экспериментальная отработка характеристик системы управления движущимся объектом

- •4.5.1. Общие положения

- •4.5.2. Алгоритмы обработки внешнетраекторных измерений

- •5. Динамические свойства воспринимающих элементов и датчиков

- •5.1. Основные определения и понятия

- •5.1.1. Понятие датчика

- •5.1.2. Классификация датчиков

- •5.2. Основные характеристики датчиков

- •5.2.1. Погрешности измерений

- •5.2.2. Чувствительность датчиков

- •5.2.3. Быстродействие датчика

- •5.3. Схемы формирования сигналов пассивных датчиков

- •5.3.1. Общие характеристики

- •5.4. Оптические датчики

- •5.4.1. Определения и основные зависимости

- •5.4.2. Фоторезисторы

- •5.4.3. Фотодиоды

- •5.4.4. Тепловые приемники излучения

- •5.4.5. Датчики изображения

- •5.4.6. Волоконная оптика

- •5.5. Датчики температуры

- •5.5.1. Методы измерения температуры

- •5.6. Датчики положения и перемещения

- •5.6.1. Методы определения положения и перемещения

- •5.6.2. Резисторные потенциометры

- •5.6.3. Индуктивные датчики

- •5.6.4. Емкостные датчики

- •5.6.5. Цифровые датчики

- •5.6.6. Датчики близости

- •5.7. Датчики деформации

- •5.7.1. Основные определения

- •5.7.2. Основные положения

- •5.8. Тахометрические датчики

- •5.8.1. Электродинамическая тахометрия

- •5.8.2. Импульсная тахометрия

- •5.8.3. Гирометры

- •5.9. Датчики ускорения, вибрации и удара

- •5.9.1. Общие положения

- •5.9.2. Принцип действия сейсмических датчиков

- •5.10. Датчики скорости, расхода и уровня жидкости

- •5.10.1. Элементарные понятия

- •5.10.2 Датчики и методы измерения скорости жидкости

- •5.10.3. Измерение расхода жидкости

- •5.10.4. Измерение и указание уровня жидкости

- •5.11. Датчики влажности

- •5.11.1. Определения

- •5.11.2. Гигрометры

- •5.12. Акустические датчики

- •5.12.1. Распространение плоской волны

- •5.12.2. Распространение трехмерной волны

- •5.12.3. Микрофоны

- •5.12.4. Измерение интенсивности

- •6. Основы технологии имитационного моделирования

- •6.1. Основные определения и понятия

- •6.2. Область применения и классификация имитационных моделей

- •6.3. Описание поведения системы

- •6.3.1. Общие положения.

- •6.3.2. Методика моделирования случайных факторов

- •6.3.3. Два подхода к моделированию случайных чисел

- •6.4. Оценка качества псевдослучайных чисел

- •6.5. Оценка качества имитационного моделирования

- •7. Методы испытаний систем управления и их применение в системах автоматизированного проектирования (сапр)

- •7.1. Полунатурное моделирование

- •7.1.1. Общие положения

- •7.1.2. Автоматизация испытаний на основе полунатурного моделирования

- •8. Анализ систем управления с эвм

- •8.1. Основные задачи

- •8.2. Особенности систем управления с эвм

- •8.2. Основные положения из теории дискретных линейных систем

- •8.2.1. Последовательности

- •8.2.2. Линейные системы с постоянными параметрами

- •8.2.3. Разностные уравнения

- •8.2.3.1. Решение разностных уравнений методом прямой подстановки

- •8.3. Расчет цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •8.3.1 Методика синтеза цифровых фильтров. Общие положения

- •8.3.2 Методы дискретизации аналоговых фильтров

- •8.3.3. Геометрическая интерпретация методов расчета цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •9. Моделирование свойств объектов с помощью системыMatLab

- •9.1. Введение

- •9.2. MatLab как научный калькулятор

- •9.2.1. Командное окно

- •9.2.2. Операции с числами

- •9.2.3. Простейшие операции с векторами и матрицами

- •9.2.4. Некоторые функции прикладной численной математики

- •9.2.5. Построение простейших графиков

- •9.3. Исследование линейных стационарных систем (лсс)

- •9.3.1. Классы пакета control.L

- •9.3.2. Ввод и преобразование моделей

- •Пример создания модели

- •9.3.3. Анализ системы

- •9.4. Моделирование динамических процессов с помощью подсистемы MatLab simulink

- •9.4.1. Краткие сведения о подсистеме MatLab simulink

- •9.4.2. Запуск подсистемы simulink

- •9.4.3. Создание модели

- •9.4.4. Некоторые основные приемы подготовки и редактирования модели

- •9.4.5. Установка параметров моделирования и его выполнение

- •9.2.2. Результат составления модели

- •Приложения п1. Динамические характеристики объектов моделирования

- •П2. Примеры составление функциональной и структурной схемы динамической системы

- •П2.1. Система управления угловой скорости вращения ротора двигателя при условии действия постоянного возмущения

- •П2.2. Система сопровождения цели

- •П2.3. Система автоматического наведения летательного аппарата на объект

- •П2.4. Система управления уровнем жидкости

- •П2.5. Система управления экономическими параметрами

- •Использованные источники

- •Основы теории и практики моделирования динамических систем

5. Динамические свойства воспринимающих элементов и датчиков

5.1. Основные определения и понятия

5.1.1. Понятие датчика

Физическая величина m, характеризующая объект измерений (температуру, давление, и др.), называется измеряемой величиной [1, 2].

Датчик

– это

устройство, которое, подвергаясь

воздействию физической измеряемой

величины

m,

выдает эквивалентный сигнал

![]() ,

обычно электрической природы, являющийся

функцией измеряемой величины (см. рисунок

5.1).

,

обычно электрической природы, являющийся

функцией измеряемой величины (см. рисунок

5.1).

Х арактеристика

такого преобразованияможет

быть в формальном виде представлена

соотношением

арактеристика

такого преобразованияможет

быть в формальном виде представлена

соотношением

![]() (5.1)

(5.1)

где

![]() -

выходная величина датчика;

-

выходная величина датчика;

![]() - входная величина.

- входная величина.

Для

всех датчиков характеристика

преобразования

- соотношение (5.1) – в

численной форме определяется

экспериментально

в результате

градуировки,

что позволяет построить градуированную

кривую. Для этого при известных значениях

физической величины m

снимают

соответствующие показания датчика:

![]() и строят зависимость

и строят зависимость![]() .

.

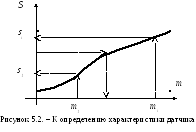

Р исунок

5.2 поясняет алгоритм получения

характеристики преобразования датчика.

исунок

5.2 поясняет алгоритм получения

характеристики преобразования датчика.

А

по известной характеристике датчика

![]() и его показаниям легко получить значения

физической величины:

и его показаниям легко получить значения

физической величины:![]()

На

практике стремятся, чтобы существовала

линейная

зависимость

между малыми приращениями выходной

![]() и входной

и входной![]() величин да датчика

величин да датчика

![]() .

(5.2)

.

(5.2)

Здесь

![]() - чувствительность датчика. Обеспечение

линейности означает

- чувствительность датчика. Обеспечение

линейности означает![]() .

.

В

общем случае на практике обеспечение

постоянства

![]() является проблемой.

является проблемой.

5.1.2. Классификация датчиков

Датчики с точки зрения вида сигнала на выходе могут быть:

активными – генератором, выдающим заряд, напряжение или ток, либо

пассивными – с выходным сопротивлением, индуктивностью или емкостью, изменяющимися в соответствии с входной величиной.

Активные датчики

Принцип действия активного датчика основан на том или ином физическом явлении, обеспечивающем преобразование измеряемой величины в электрическую форму.

В таблице 5.1 приведены физические эффекты, наиболее часто используемые для построения активных датчиков.

Таблица 5.1. Измеряемые датчиками величины и физические эффекты, используемые при построении активных датчиков

|

Измеряемая величина |

Используемый эффект |

Выходная величина датчика |

|

Температура |

Термоэлектрический эффект (термопара) |

Напряжение |

|

Сила, давление, ускорение |

Пьезоэлектрический эффект |

Заряд |

|

Скорость |

Электромагнитная индукция |

Напряжение |

Вкратце рассмотрим перечисленные в таблице эффекты.

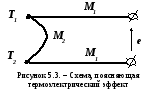

1. Термоэлектрический эффект

Схема, поясняющая этот эффект, представлена на рисунке 5.3.

Н а

рисункеM1,

M2

– два

проводника различного химического

состава; их спаи, находящиеся при

температурах T1,

T2,

являются местом возникновения термо-э.д.с.

e:

e

= e

(T1,

T2).

Термо-э.д.с. пропорциональна измеряемой

разнице температур (T1

- T2):

e

e

(T1

- T2).

а

рисункеM1,

M2

– два

проводника различного химического

состава; их спаи, находящиеся при

температурах T1,

T2,

являются местом возникновения термо-э.д.с.

e:

e

= e

(T1,

T2).

Термо-э.д.с. пропорциональна измеряемой

разнице температур (T1

- T2):

e

e

(T1

- T2).

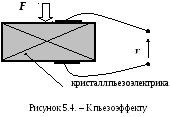

2. Пьезоэффект

Пьезоэффект

проявляется в том, что при изменении

механического напряжения в кристалле

пъезоэлектрика, например, кварца (см.

рисунок 5.4) под действием приложенной

к нему силы

F

приводит к деформации, которая вызывает

появление на противолежащих поверхностях

кристалла одинаковых по величине

электрических зарядов противоположного

знака, и, следовательно, появление

электрического напряжения

v:

![]() .

.

П ри

этом существует очевидное соотношениеv

F.

ри

этом существует очевидное соотношениеv

F.

Таким образом, измерение силы F или приводимых к ней величин (давление, ускорение) осуществляется измерением напряжения v между зажимами пьезоэлектрика.

3. Эффект электромагнитной индукции

Я вление

электромагнитной индукции заключается

в том, что при перемещении проводника

в постоянном электромагнитном поле с

вектором магнитной индукции возникает

э.д.с.e

, пропорциональная магнитному потоку,

и, следовательно, скорости перемещения.

Соответствующая схема, поясняющая

данный эффект, приведена на рисунке

5.5, где

- скорость

вращения проводящего контура.

вление

электромагнитной индукции заключается

в том, что при перемещении проводника

в постоянном электромагнитном поле с

вектором магнитной индукции возникает

э.д.с.e

, пропорциональная магнитному потоку,

и, следовательно, скорости перемещения.

Соответствующая схема, поясняющая

данный эффект, приведена на рисунке

5.5, где

- скорость

вращения проводящего контура.

Зависимость

между скоростью ,

магнитной

индукцией B

и э.д.с. e

может

быть получена из выражения

![]() .

.

Пассивные датчики

В пассивных датчиках некоторые параметры выходного импеданса могут меняться под воздействием измеряемой величины.

Импеданс датчика, с одной стороны, обусловлен геометрическими размерами его элементов, а с другой – свойствами материалов: удельным сопротивлением , магнитной проницаемостью , и диэлектрической постоянной

В таблице 5.2 приведены физические принципы преобразования величин и материалы, используемые для построения пассивных датчиков.

Таблица 5.2. Физические принципы преобразования величин и материалы, используемые для построения пассивных датчиков

|

Измеряемая величина |

Электрическая характеристика, изменяющаяся под действием измеряемой величины |

Тип используемых материалов |

|

Температура |

Сопротивление |

Металлы, полупроводники |

|

Деформация |

Сопротивление |

Сплавы никеля, легированный кремний |

|

Перемещение |

Сопротивление |

Магниторезистивные материалы |

|

Плотность |

Сопротивление |

Хлористый литий, окись алюминия |

Импеданс пассивного датчика и его изменения можно измерить не иначе, как включая датчик в специальную электрическую схему, содержащую источник питания и схему формирования сигнала.

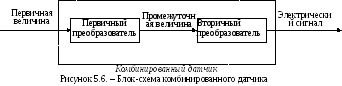

Комбинированные датчики

При измерениях некоторых неэлектрических величин не всегда удается преобразовать их непосредственно в электрическую величину.

В этих случаях осуществляется двойное преобразование исходной (первичной) измеряемой величины в промежуточную, которую затем преобразуют в электрическую.

Б лок

схема комбинированного датчика в общем

случае можно представить в виде,

приведенном на рисунке 5.6.

лок

схема комбинированного датчика в общем

случае можно представить в виде,

приведенном на рисунке 5.6.