- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Содержание

- •Введение

- •1. Современное состояние проблемы моделирования систем

- •1.1. Моделирование как метод научного познания. Философские аспекты моделирования

- •1.2. Использование моделирования при исследовании и проектировании систем

- •1.2.1. Особенности разработки систем

- •1.2.2. Особенности использования моделей

- •1.2.3. Перспективы развития методов и средств моделирования систем

- •2. Основные понятия теории моделирования систем

- •2.1. Принцип системного подхода в моделировании систем

- •2.1.1. Структура системы – совокупность связей между элементами системы

- •2.1.2. Экспериментальные исследования систем

- •2.2. Стадии разработки моделей

- •2.3. Понятие подобия

- •2.3.1. Общие положения

- •2.3.2. Основные понятия теории размерности

- •2.3.3. Примеры подобия

- •2.4. Общая характеристика проблемы моделирования систем

- •2.4.1. Объект моделирования.

- •2.4.2. Характеристики моделей систем

- •2.4.3. Цели моделирования систем

- •2.5. Классификация видов и методов моделирования систем

- •2.5.1. Классификационные признаки

- •2.5.2. Математическое моделирование.

- •2.6. Построение модели

- •2.7. Разработка вычислительного метода

- •2.8. Проверка (тестирование) модели

- •3. Математическое моделирование

- •3.1. Задачи и цели исследования математических моделей

- •3.2. Методология математического моделирования. Системный анализ

- •3.2.1. Понятие системы

- •3.2.2. Этапы системного анализа и декомпозиция

- •3.2.3. Экспертные оценки

- •3.3. Классификация математических моделей

- •3.4. Методы формализованного описания системы

- •3.4.1. Математическая модель по “входу-выходу”

- •3.4.2. Математическая модель в пространстве состояний

- •3.4.3. Описание линейных систем в пространстве состояний

- •3.4.4. Реализация систем в пространстве состояний

- •3.5. Методы построения математических моделей и их применение в сапр

- •3.5.1. Методы построения математических моделей

- •3.5.2. Математические модели с точки зрения сапр

- •3.5.4. Методика составления уравнений динамики элементов сау

- •3.6. Математические модели системы управления. Понятие об оптимальном управлении

- •4. Экспериментальное определение динамических характеристик объектов моделирования

- •4.1. Понятие о динамических характеристиках объектов

- •4.2. Определение динамических характеристик элементов систем по временным характеристикам

- •4.2.1. Определение статических характеристик

- •4.2.2. Определение динамических характеристик объектов с помощью периодических воздействий

- •4.4.1. Временные характеристики и их свойства

- •4.4.2. Определение характеристик апериодического звена

- •4.4.3. Определение характеристик колебательного звена

- •4.3. Формы описания динамических свойств объектов

- •4.4. Синтез пассивных двухполюсников и четырехполюсников

- •4.3.1. Разложение передаточной функции активного четырехполюсника

- •4.3.2. Способы синтеза двухполюсников

- •4.5. Экспериментальная отработка характеристик системы управления движущимся объектом

- •4.5.1. Общие положения

- •4.5.2. Алгоритмы обработки внешнетраекторных измерений

- •5. Динамические свойства воспринимающих элементов и датчиков

- •5.1. Основные определения и понятия

- •5.1.1. Понятие датчика

- •5.1.2. Классификация датчиков

- •5.2. Основные характеристики датчиков

- •5.2.1. Погрешности измерений

- •5.2.2. Чувствительность датчиков

- •5.2.3. Быстродействие датчика

- •5.3. Схемы формирования сигналов пассивных датчиков

- •5.3.1. Общие характеристики

- •5.4. Оптические датчики

- •5.4.1. Определения и основные зависимости

- •5.4.2. Фоторезисторы

- •5.4.3. Фотодиоды

- •5.4.4. Тепловые приемники излучения

- •5.4.5. Датчики изображения

- •5.4.6. Волоконная оптика

- •5.5. Датчики температуры

- •5.5.1. Методы измерения температуры

- •5.6. Датчики положения и перемещения

- •5.6.1. Методы определения положения и перемещения

- •5.6.2. Резисторные потенциометры

- •5.6.3. Индуктивные датчики

- •5.6.4. Емкостные датчики

- •5.6.5. Цифровые датчики

- •5.6.6. Датчики близости

- •5.7. Датчики деформации

- •5.7.1. Основные определения

- •5.7.2. Основные положения

- •5.8. Тахометрические датчики

- •5.8.1. Электродинамическая тахометрия

- •5.8.2. Импульсная тахометрия

- •5.8.3. Гирометры

- •5.9. Датчики ускорения, вибрации и удара

- •5.9.1. Общие положения

- •5.9.2. Принцип действия сейсмических датчиков

- •5.10. Датчики скорости, расхода и уровня жидкости

- •5.10.1. Элементарные понятия

- •5.10.2 Датчики и методы измерения скорости жидкости

- •5.10.3. Измерение расхода жидкости

- •5.10.4. Измерение и указание уровня жидкости

- •5.11. Датчики влажности

- •5.11.1. Определения

- •5.11.2. Гигрометры

- •5.12. Акустические датчики

- •5.12.1. Распространение плоской волны

- •5.12.2. Распространение трехмерной волны

- •5.12.3. Микрофоны

- •5.12.4. Измерение интенсивности

- •6. Основы технологии имитационного моделирования

- •6.1. Основные определения и понятия

- •6.2. Область применения и классификация имитационных моделей

- •6.3. Описание поведения системы

- •6.3.1. Общие положения.

- •6.3.2. Методика моделирования случайных факторов

- •6.3.3. Два подхода к моделированию случайных чисел

- •6.4. Оценка качества псевдослучайных чисел

- •6.5. Оценка качества имитационного моделирования

- •7. Методы испытаний систем управления и их применение в системах автоматизированного проектирования (сапр)

- •7.1. Полунатурное моделирование

- •7.1.1. Общие положения

- •7.1.2. Автоматизация испытаний на основе полунатурного моделирования

- •8. Анализ систем управления с эвм

- •8.1. Основные задачи

- •8.2. Особенности систем управления с эвм

- •8.2. Основные положения из теории дискретных линейных систем

- •8.2.1. Последовательности

- •8.2.2. Линейные системы с постоянными параметрами

- •8.2.3. Разностные уравнения

- •8.2.3.1. Решение разностных уравнений методом прямой подстановки

- •8.3. Расчет цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •8.3.1 Методика синтеза цифровых фильтров. Общие положения

- •8.3.2 Методы дискретизации аналоговых фильтров

- •8.3.3. Геометрическая интерпретация методов расчета цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •9. Моделирование свойств объектов с помощью системыMatLab

- •9.1. Введение

- •9.2. MatLab как научный калькулятор

- •9.2.1. Командное окно

- •9.2.2. Операции с числами

- •9.2.3. Простейшие операции с векторами и матрицами

- •9.2.4. Некоторые функции прикладной численной математики

- •9.2.5. Построение простейших графиков

- •9.3. Исследование линейных стационарных систем (лсс)

- •9.3.1. Классы пакета control.L

- •9.3.2. Ввод и преобразование моделей

- •Пример создания модели

- •9.3.3. Анализ системы

- •9.4. Моделирование динамических процессов с помощью подсистемы MatLab simulink

- •9.4.1. Краткие сведения о подсистеме MatLab simulink

- •9.4.2. Запуск подсистемы simulink

- •9.4.3. Создание модели

- •9.4.4. Некоторые основные приемы подготовки и редактирования модели

- •9.4.5. Установка параметров моделирования и его выполнение

- •9.2.2. Результат составления модели

- •Приложения п1. Динамические характеристики объектов моделирования

- •П2. Примеры составление функциональной и структурной схемы динамической системы

- •П2.1. Система управления угловой скорости вращения ротора двигателя при условии действия постоянного возмущения

- •П2.2. Система сопровождения цели

- •П2.3. Система автоматического наведения летательного аппарата на объект

- •П2.4. Система управления уровнем жидкости

- •П2.5. Система управления экономическими параметрами

- •Использованные источники

- •Основы теории и практики моделирования динамических систем

3. Математическое моделирование

3.1. Задачи и цели исследования математических моделей

Под математической моделью (ММ) обычно понимается отображение реального объекта с помощью системы математических соотношений.

Необходимость математического моделирования возникает по следующим причинам.

При необходимости осуществления экономичного поиска рациональной системы, сложный характер которой не может быть выявлен в лабораторных условиях. или на масштабной (физической) модели.

При необходимости проверки справедливости (достоверности) системы моделирующих уравнений, применяемых в системах управления.

При необходимости оценки реакции системы на комплекс регулирующих воздействий при выявлении оптимальных управлений, также при выборе альтернативных решений динамики системы.

Математическое моделирование позволяет снизить объем испытаний и осуществляет следующие действия:

Решение таких проектных задач, как анализ функционирования системы, ее устройств и элементов.

Исследование влияния изменения параметров и возмущающих воздействий на стабильность характеристик САУ; выбор структурной схемы САУ по задаваемым проектировщиком критериям.

Оценка устойчивости системы, оценка динамических и статических ошибок для различных значений параметров выбранной структурной схемы.

Правильно спроектированная ММ отражает характеристики моделируемого процесса.

При этом границы эффективного моделирования полностью определяются теми допущениями, которые были приняты при проектировании модели.

При этом, во-первых, необходимо иметь полный и хорошо определенный перечень допущений, на которых строится модель. А во-вторых, необходимо определить их влияние на результат моделирования, определить доминирующие воздействия.

В основе аналитики любых процессов лежат фундаментальные законы природы, вариационные принципы и др.

3.2. Методология математического моделирования. Системный анализ

3.2.1. Понятие системы

Базовым понятием математического моделирования является понятие системы.

Система в широком

смысле – эквивалент понятия математической

модели [6] и задается парой множеств

![]() (

(![]() -

множество входов,

-

множество входов,![]() - множество выходов) и отношением на

- множество выходов) и отношением на![]() ,

формализующем связь (зависимость) между

входами и выходами.

,

формализующем связь (зависимость) между

входами и выходами.

Системе присущи следующие атрибуты (свойства):

1. Целостность (единство). Это означает, что система отделена от внешней среды; среда может оказывать на нее действие через входы и воспринимать отклик (реакцию) на эти действия через выходы.

2. Структуированность. Означает, что система разделена внутри на несколько подсистем, связанных и взаимодействующих между собой так же, как целая система взаимодействует с внешней средой.

3. Целенаправленность. Данное свойство требует задания некоторой цели, достижение которой говорит о правильной работе системы.

Под приведенное формальное определение системы подпадают практически все виды математических моделей систем.

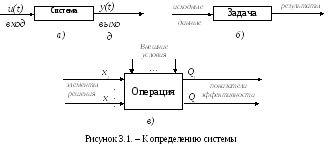

К ак

систему можно трактовать любой

преобразователь входных данных в

выходные (“черный ящик”) (рисунок 3.1,а).

ак

систему можно трактовать любой

преобразователь входных данных в

выходные (“черный ящик”) (рисунок 3.1,а).

Системой можно назвать процесс решения задачи. При этом входами будут являться исходные данные, выходами – результаты, а целью - правильное решение (рисунок 3.1, б). Такой подход к системе подчеркивает ее целенаправленность и ведет свое происхождение от исследования операций – научной дисциплины, занимающейся разработкой количественных методов обоснования решений. Основное понятие здесь - операция: действие, которое подвергается исследованию (проектирование, управление, экономическая деятельность и т.д.).

Операция соответствует некоторой системе. Входами этой системы являются элементы принимаемого решения о проводимой операции, выходами - результаты проведения операции (показатели ее эффективности (рисунок 3.1, в)).

Необходимо отметить,

что функционирование системы – это

процесс, разворачивающийся во времени,

т.е. множества возможных входов и выходов

![]() - это множества функций времени со

значениями соответственно в множествах

- это множества функций времени со

значениями соответственно в множествах![]() :

:

![]() ,

,

где

![]() - множество моментов времени, на котором

рассматривается система.

- множество моментов времени, на котором

рассматривается система.

Система

называется функциональной

(определенной),

если каждой входной функции

![]() соответствует единственная выходная

функция

соответствует единственная выходная

функция![]() .

.

Иначе система называется неопределенной. Неопределенность обычно возникает из-за неполноты информации о внешних условиях работы системы.

Важным

свойством , присущим реальным системам

, является причинность.

Она означает,

что если входные функции

![]() и

и![]() совпадают при

совпадают при![]() ,

т.е.

,

т.е.![]() при

при![]() ,

то соответствующие выходные функции

удовлетворяют условию

,

то соответствующие выходные функции

удовлетворяют условию![]() ,

т.е. “настоящее не зависит от будущего

при заданном прошлом”.

,

т.е. “настоящее не зависит от будущего

при заданном прошлом”.

Числовые величины, связанные с системой, делятся на переменные и параметры.

Параметры – это величины, которые можно считать постоянными на промежутке времени рассмотрения системы. Остальные числовые величины являются переменными.

Значения переменных и параметров определяют количественную информацию о системе. Оставшаяся информация, т.е. качественная, определяет структуру системы. Следует отметить, что различие между параметрами и переменными, а также между параметрами и структурой может быть условным, однако оно полезно в методическом отношении.