- •Физиология

- •Таламус

- •Классификация Уолкера (1938) по расположению:

- •Классификация Хасслера (1927) на основании характера связей с корой:

- •Классификация Адрианова (1976) на основании эволюционных и физиологических признаков:

- •2.Специфические ядра

- •3.Ассоциативные ядра

- •Основные функции ассоциативных систем таламуса

- •Механизмы работы:

- •Уровни организации интегративных процессов

- •Гипоталамус

- •Основные

- •Афферентные пути:

- •Эфферентные гипоталамические пути:

- •Функции гипоталамуса

- •Базальные

- •Базальные ганглии

- •Афференты к стриатуму:

- •Функции базальных ганглиев

- •Формирование программы действия

- •Патология базальных ядер

- •Патология ядер

- •Брадикинезия — замедление движений.

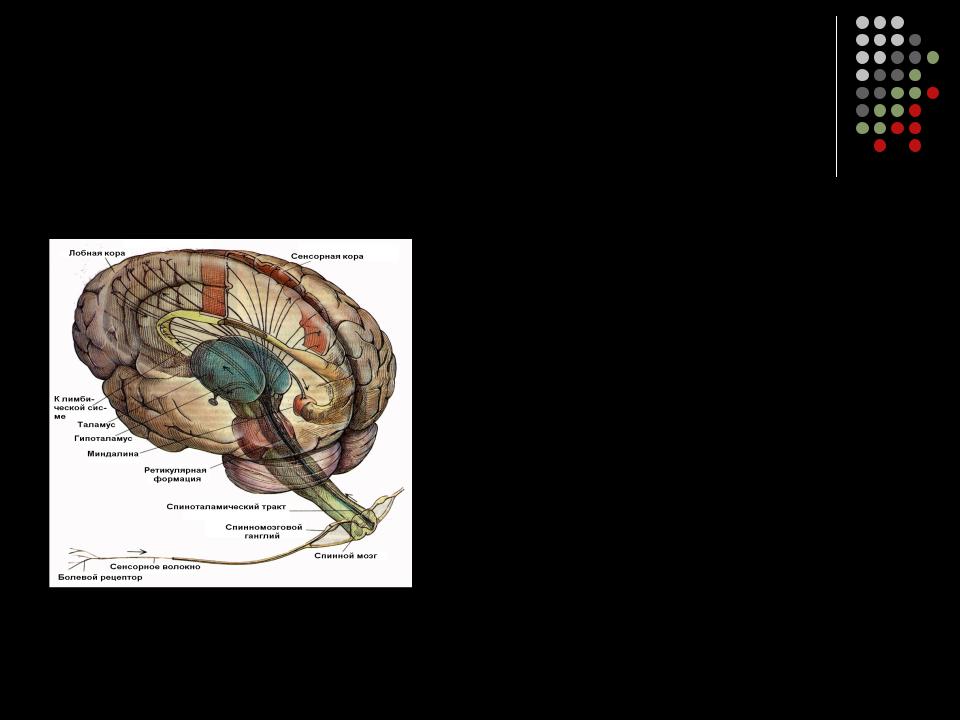

- •ЛИМБИЧЕСКАЯ

- •Лимбическая система включает в себя:

- •Основные функции лимбики:

- •2 лимбических круга

- •Функциональная структура лимбики по МакЛину (1970)

- •Влияние миндалин на иерархические отношения в стае

- •Ретикулярная

- •Ретикулярная формация ствола мозга – скопление полиморфных нейронов по ходу ствола мозга.

- •Ретикулярные ядра моста и среднего мозга активируют мотонейроны разгибателей и тормозят мотонейроны сгибателей.

- •Ретикулярные ядра продолговатого мозга

- •Стволовые центры, выделяющие нейрогормоны

- •Афферентные системы РФ:

- •Эфферентные восходящие системы РФ:

- •Нисходящие системы через РФ

- •Центральная регуляция двигательной активности

- •Взаимодействие человека с окружающей средой включает двигательную активность.

- •Центральная регуляция двигательной активности

Физиология

ЦНС

ТАЛАМУС БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ

Таламус

Таламус (зрительный бугор) - самое крупное скопление нейронов в мозгу.

Таламус - это коллектор всех видов чувствительности.

В таламусе находится свыше 120 ядерных образований, в которые поступает афферентация из различных отделов головного мозга (коры головного мозга, мозжечка, центров экстрапирамидной системы, миндалевидного комплекса).

Предложено несколько классификаций ядер таламуса.

Классификация Уолкера (1938) по расположению:

1. Передняя группа ядер (переднее дорсальное, переднее вентральное,

переднее медиальное, паратениальное).

2.Средняя группа ядер (центральное медиальное, паравентрикулярное, ромбовидное, объединяющее, центральное серое вещество).

3.Медиальная группа ядер (медиодорсальное, центральное латеральное, парацентральное, субмедиальное, вентральное медиальное, парафасцикулярный комплекс).

4.Вентральная группа ядер (вентральное переднее, вентральное латеральное, вентральное заднее, дорсальное заднее, ретикулярное).

5.Задняя группа ядер (подушечное ядро, наружное, внутренне, коленчатые тела, подколенчатое ядро).

6.Претектальная ядерная группа (претектальное, заднее, претектальная зона, ядро задней спайки).

Классификация Хасслера (1927) на

основании характера связей с корой:

основании характера связей с корой:

1.Паллиоталамические ядра. К ним относятся ядра, имеющие двусторонние связи с корой головного мозга (передняя ядерная группа, медиальная ядерная группа, латеральная ядерная область, медиальные коленчатые тела, латеральные коленчатые тела, подушка).

2.Трункоталамические ядра. Эти ядра не имеют прямых связей с корой головного мозга (центральное, или паравентрикулярное, серое вещество таламуса, интраламинарная группа и ретикулярная зона).

Классификация Адрианова (1976) на основании эволюционных и физиологических признаков:

1.Неспецифические ядра представляют филогенетически древнюю часть таламуса и состоит из интраламинарной группы ядер средней линии.

Признаки:

а) получает афференты из филогенетически древней экстралемнисковой системы, спинного мозга, бульбарных отделов ретикулярной формации;

б) не имеет прямого выхода к коре головного мозга. Выход в кору мозга осуществляется через ретикулярное ядро таламуса.

в) воздействие на всю кору диффузное, возбуждающее.

2.Специфические ядра

Признаки:

а) получают афференты от лемнисковых систем (спинальная, тригеминальная, слуховая, зрительная), от структур мозжечка, гипоталамуса, полосатого тела;

б) имеют прямой выход в кору головного мозга;

в) характеризуются топографической и функциональной разграниченностью проекций к определенным областям коры головного мозга;

г) имеют соматотопическую организацию.

3.Ассоциативные ядра

Признаки:

а) не имеет прямого афферентного входа из периферии;

б) афференты этих ядер берут начало в других ядрах таламуса;

в) имеется развитая система связей данной группы ядер с ассоциативными полями коры головного мозга;

г) данная группа ядер осуществляет наиболее сложные интегративные процессы по сравнению с другими ядрами таламуса.

Основные функции ассоциативных систем таламуса

Таламопариетальная система (от заднелатерального  ядра и подушки таламуса к теменной и височной коре)

ядра и подушки таламуса к теменной и височной коре)

1)Центральный аппарат анализа и синтеза обстановочной афферентации, запуска ориентационных движений глаз и туловища

2)Один из центральных аппаратов «схемы тела» и сенсорного контроля текущей двигательной активности

3)Аппарат формирования полимодальных образов

Таламофронтальная система (от медиодорсального и переднего ядер таламуса к фронтальной и лимбической коре)

Корковый модулятор лимбической системы, программирование целенаправленных поведенческих актов на основе опыта и мотивации

Механизмы работы:

1)Мультисенсорная конвергенция,

2)Пластическая перестройка при гетеромодальных сенсорных воздействиях: избирательное привыкание, сенситизация и эстраполяция

3)Кратковременное хранение следов интеграции в виде реверберации импульсов

Уровни организации интегративных процессов

Первый уровень интеграции - это взаимодействие процессов на синаптическом уровне.

Второй уровень интеграции - это интрануклеарный уровень (в пределах ядра таламуса), приводит к синхронизации деятельности нейронов. Это обеспечивает контроль входа в таламические ядра и контроль выхода из таламуса.

Третий уровень интеграции - это таламо-кортикальный уровень, контролирует сложнейшие формы моторного, эмоционального поведения; формирует болевые ощущения; осуществляет регуляцию многообразных вегетативных функций (дыхания, пищеварения, деятельности сердца, тонуса сосудов и др.).