ФХ. Весенний семестр 2015 / Вопросы тест- и программ-контролей / Вопросы тк (занятие 2). Каминский

.docxТест-контроль по теме «Ациклические алканы, их галогено- и кислородсодержащие соединения. Альдегиды и их производные. Лактоны ненасыщенных полиоксикарбоновых кислот»

1. Реакция окисления используется при количественном определении:

1) калия йодида;

2) глюкозы;

3) цинка оксиды;

4) кислоты аскорбиновой.

2. Формальдегид легко вступает в реакции:

1) присоединения;

2) окислительно-восстановительные;

3) замещения;

4) обмена.

3. Примеси солей аммония и параформа определяют в лекарственном средстве:

1) спирт этиловый;

2) раствор формальдегида;

3) гесаметилентетрамин;

4) глюкоза.

4. Реакцию образования йодоформа нельзя использовать для:

1) определения подлинности этанола;

2) определения подлинности лактат-иона;

3) примеси метанола в спирте этиловом.

5. Для подтверждения подлинности альдегидов используют реакции:

1) с реактивом Фелинга;

2) с реактивом Толленса;

3) с реактивом Вагнера;

4) с кислотой салициловой в присутствии кислоты серной;

5) с реактивом Несслера.

6. Белый осадок в растворе формальдегида образуется при:

1) хранении препарата при температуре выше 9С;

2) хранении при температуре ниже 9С;

3) хранении при доступе влаги;

4) хранении в посуде светлого стекла.

7. Количественное определение кислоты аскорбиновой можно проводить методами:

1) ацидиметрии;

2) алкалиметрии;

3) йодометрии;

4) йодатометрии.

8. Величина молярной массы эквивалента кислоты аскорбиновой при количественном определении методом йодатометрии составляет:

1) 1 М.м. кислоты аскорбиновой;

2) 1/2 М.м. кислоты аскорбиновой;

3) 1/3 М.м. кислоты

аскорбиновой;

4) 1/4 М.м. кислоты аскорбиновой.

9. Восстанавливающими свойствами обладают лекарственные средства:

1) калия йодид;

2) кислота аскорбиновая;

3) натрия хлорид;

4) раствор формальдегида.

10. Кислота аскорбиновая образует соль с реактивом:

1) железа (III) хлоридом;

2) серебра нитратом;

3) железа (II) сульфатом;

4) натрия гидрокарбонатом.

11. Витаминным средством является:

1) аминалон;

2) пирацетам;

3) кислота глутаминовая;

4) кислота аскорбиновая.

12. Какие из указанных соединений содержат лактонную группу?

13. Присутствие лактонной группы может быть доказана реакцией:

1) этерификации;

2) образования железа (III) гидроксаматов;

3) образования сложных эфиров;

4) образования простых эфиров;

5) реакцией электрофильного замещения.

14. Реакции характерные для спиртов:

1) присоединения;

2) этерификации;

3) нейтрализации;

4) окисление до альдегидов.

15. Лучшим из ацетилирующих агентов при анализе соединений, содержащих спиртовый гидроксил, является:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

16. Механизм реакции этерификации заключается в:

1) реакции между спиртом и щелочью;

2) реакции между спиртом и кислотой;

3) реакции между спиртом и кислотой в присутствии H2SO4 конц.;

4) реакции между спиртом и альдегидом;

5) реакции между спиртом и третичным амином.

17. Специфической реакцией на этанол является:

1) образование хлороформа;

2) образование йодоформа;

3) реакция этерификации;

4) реакция образования комплексной соли с Cu2+.

18. При окислении соединений, содержащих спиртовый гидроксил, происходит процесс:

1) первичные спирты окисляются до альдегидов;

2) образуется эфир;

3) вторичные спирты окисляются до кетонов;

4) третичные спирты окисляются до кетонов.

19. Следующие реакции соответствуют реакциям окисления спиртов:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

20. К многоатомным спиртам относятся:

1) глюкоза;

2) этиловый спирт;

3) фруктоза;

4) салициловая кислота;

5) глицерин.

21. Многоатомные спирты проявляют:

1) слабоосновной характер;

2) слабокислотный характер.

22. Альдегидной называется группа, в которой карбонил связан с:

1) атомом водорода и углеводородным радикалом (или атомом углерода);

2) гидроксильной группой;

3) амидной группой;

4) меркаптогруппой;

5) фенольным гидроксилом.

6) двумя углеводородными радикалами.

23. Альдегидную группу содержат:

1) камфора;

2) формальдегид;

3) глюкоза;

4) гексаметилентетрамин;

5) ацетилсалициловая кислота.

24. При гидролитическом разложении образуют формальдегид:

1) камфора;

2) стрептоцид;

3) глюкоза;

4) гексаметилентетрамин;

5) норсульфазол.

25. Лекарственные вещества, содержащие альдегидную группу, окисляются:

1) до карбоновых кислот с тем же числом атомов углерода;

2) до карбоновых кислот с меньшим числом атомов углерода;

3) до кетогруппы;

4) с разложением до СО2 и Н2О;

5) не окисляются.

26. В состав реактива Фелинга входит:

1) Cu2+;

2) Hg2+;

3) Fe3+;

4) SCN1-;

5) Ag1+.

27. Реактивами для обнаружения альдегидов являются:

1) молибденовая жидкость;

2) металлический натрий;

3) реактив Фелинга;

4) реактив Толленса;

5) реактив Драгендорфа;

6) реактив Несслера.

28. Количественное определение альдегидов проводят:

1) методом нейтрализации;

2) методом трилонометрии;

3) методом Фаянса;

4) ацидиметрией в неводных средах;

5) йодиметрическим методом.

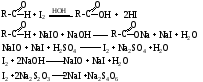

29. Укажите последовательность и реакции, соответствующие йодометрическому методу количественного определения альдегидов:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

|

|

5) |

30. Укажите фактор эквивалентности и расчетные формулы определения массовой доли вещества в процентах, соответствующие йодометрическому методу количественного определения альдегидов:

|

1) |

f=1

|

|

2) |

f=½ |

|

3) |

|

|

4) |

|

|

5) |

31. Для выделения альдегидов из смеси веществ можно использовать реакции:

1) реакция с сульфаниламидом;

2) реакция с фенилгидразином;

3) реакция с аммиаком;

4) реакция с фенолом;

5) реакция с натрия гидросульфитом.

32. При хранении формальдегида при температуре ниже +9С происходит процесс:

1) разложения;

2) образования окрашенного соединения хиноидной структуры;

3) выделения белого осадка параформа;

4) образования осадка гексаметилентетрамина;

5) образования осадка темно-серого цвета.

33. Реакция образования оснований Шиффа является характерной:

1) только для альдегидов;

2) только для кетонов;

3) для альдегидов и кетонов;

4) ни для альдегидов, ни для кетонов;

5) для соединений с карбонильной группой.

34. Какие из ниже перечисленных реактивов используются в реакциях образования оснований Шиффа?

1) соединения с первичной ароматической аминогруппой;

2) производные гидразина;

3) производные фенола;

4) реактив Несслера;

5) реактив Толленса.

35. Реакцией образования основания Шиффа является:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

|

|

5) |

36. Прочность связи атома галогена с атомом углерода зависит от:

1) природы органического соединения;

2) природы галогена;

3) удаленности валентных электронов галогена от ядра.

37. Расположите соединения в порядке убывания прочности связи галогена с углеродом:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

38. Укажите методы переведения галогенов из ковалентно-связанного в ионное состояние:

1) проба Бельштейна;

2) сплавление с натрия или калия гидроксидом;

3) нагревание с раствором серебра нитрата в азотнокислой среде;

4) метод сжигания в колбе с кислородом;

5) реакция с реактивом Драгендорфа.

39. Укажите условия проведения реакции идентификации галогенов, соответствующие пробе Бельштейна:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

|

|

5) |

40. Следующие галогениды не дают пробы Бельштейна:

1) фториды;

2) хлориды;

3) бромиды;

4) йодиды.

41. В случае особо прочной связи галогена с углеродом, для перевода ковалентно-связанного галогена в ионное состояние используют методы:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

42. Для перевода ковалентно-связанного галогена в галогеносодержащих соединениях в ионное состояние применяют следующие восстановительные методы:

1) взаимодействие цинка с серной кислотой;

2) взаимодействие цинка с натрия или калия гидроксидами;

3) взаимодействие металлического натрия с безводным этиловым спиртом;

4) взаимодействие цинка с уксусной кислотой;

5) взаимодействие цинка с хлороводородной кислотой.

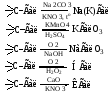

43. Метод «сухого озоления» для переведения ковалентно-связанного галогена в галогенсодержащем соединении в ионное состояние заключается:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

|

|

5) |

44. Возможными методами идентификации галогенов после их переведения в ионное состояние являются:

|

1) |

|

|

2) |

|

|

3) |

|

|

4) |

45. Методами количественного определения галогенидов после переведения их в ионное состояние являются:

1) метод Фольгарда;

2) метод Фаянса;

3) метод Мора;

4) метод Фольгарда в модификации Кольтгоффа;

5) меркуриметрический метод.