- •Руководство

- •Основные этапы развития микробиологии

- •Принципы организации и оборудования микробиологической лаборатории, правила работы в ней

- •Раздел . Морфология микроорганизмов

- •Клеточная стенка

- •Химический состав клеточных стенок грамположительных и грамотрицательных прокариот

- •Цитоплазматическая мембрана

- •Периплазматическое пространство

- •Мезосомы

- •Цитоплазма

- •Метод окраски по Нейссеру

- •Нуклеоид

- •Капсула

- •Жгутики

- •Ворсинки (фимбрии, пили)

- •Светлопольная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Фазовоконтрастная микроскопия

- •Люминесцентная микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Питание бактерий

- •Питание бактерий

- •Питательные среды

- •Условия культивирования бактерий

- •Дыхание бактерий

- •Дыхание бактерий

- •Ферменты бактерий

- •Культуральные свойства бактерий

- •Выделение чистых культур микроорганизмов

- •Особенности культивирования отдельных групп прокариот

- •Действие физических факторов на микроорганизмы

- •Методы стерилизации

- •Действие химических факторов на микроорганизмы

- •Раздел III. Экология микроорганизмов

- •Микрофлора почвы

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы

- •Микрофлора воды

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды

- •Нормативы качества питьевой воды

- •Микрофлора воздуха

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха

- •Критерии оценки воздуха жилых помещений

- •Критерии оценки воздуха лечебно-профилактических учреждений

- •Микрофлора организма человека

- •Микрофлора кожи

- •Санитарно-бактериологическое исследование кожи

- •Микрофлора полости рта

- •Микрофлора желудочно-кишечного тракта

- •Микрофлора дыхательных путей

- •Микрофлора конъюнктивы

- •Микрофлора уха

- •Микрофлора мочеполовой системы

- •Значение нормальной микрофлоры организма человека

- •Дисбиоз

- •Микрофлора пищевых продуктов

- •Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов

- •Микрофлора лекарственных растений, лекарственного сырья и готовых лекарств

- •Микрофлора растительного лекарственного сырья

- •Микрофлора готовых лекарственных форм

- •Санитарно-бактериологические методы исследования в аптеках

- •Санитарная микробиология, её задачи

- •Влияние биологических факторов на микроорганизмы

- •Раздел IV. Генетика микроорганизмов Генетическая система бактерий

- •Репликация бактериальной днк

- •Репликация

- •Регуляция выражения генетической информации у бактерий

- •Перенос генетического материала бактерий

- •Генетическая изменчивость бактерий

- •Фенотипическая изменчивость бактерий

- •Методы изучения генетики бактерий

- •Применение генетических методов в диагностике инфекционных заболеваний

- •Днк (или рнк)

- •Раздел V. Инфекция Инфекция. Факторы инфекционного процесса. Основные формы инфекции

- •Основные источники инфекции. Пути и способы заражения. Ворота инфекции.

- •Периоды инфекционного процесса.

- •Понятие о патогенности и вирулентности бактерий. Токсины.

- •Моделирование инфекционного процесса на лабораторных животных.

- •Раздел VI. Иммунология инфекционного процесса Общая характеристика, виды и формы иммунитета

- •Факторы и механизмы неспецифической противоинфекционной защиты

- •Слизистые оболочки

- •Лимфатические узлы

- •Воспаление. Фагоцитоз

- •Гуморальные факторы и методы их определения

- •Нормальные антитела

- •Комплемент

- •Мембраноатакующий комплекс

- •Пропердин

- •Лизоцим

- •Бактерицидная активность сыворотки

- •Интерферон

- •2,5-Олигоадени-

- •Антигены

- •Методы дезинтеграции микробов

- •Методы выделения клеточных компонентов

- •Антитела

- •Генетический контроль биосинтеза антител

- •Клеточная кооперация в иммунном ответе

- •Процессинг и презентация антигена

- •Корецепторы межклеточных взаимодействий

- •Клеточный тип иммунного ответа

- •Гуморальный (антительный) тип иммунного ответа

- •Особенности иммунитета при бактериальных, грибковых и протозойных инфекциях Антибактериальный иммунитет

- •Особенности иммунитета при грибковых заболеваниях

- •Особенности иммунитета при протозойных заболеваниях

- •Серологические методы исследования

- •Реакция агглютинации (ра)

- •Реакция преципитации (рп)

- •Реакция кольцепреципитации

- •Радиальная иммунодиффузия по Манчини

- •Реакция иммуноэлектрофореза (иэф)

- •Реакция связывания комплемента (рск)

- •Реакция непрямой гемагглютинации(рнга)

- •Реакция гемагглютинации (рга) и реакция торможения гемагглютинации (ртга)

- •Реакция иммунофлуоресценции (риф)

- •Радиоиммунологический анализ (риа)

- •Иммуноферментный метод (ифа)

- •Раздел VII. Основы вирусологии Морфология и методы исследования вирусов

- •Кислота

- •Физиология вирусов

- •Методы культивирования и индикации вирусов

- •Генетика вирусов

- •Противовирусный иммунитет

Жгутики

Жгутики выполняют роль органа движения, позволяющего бактериям передвигаться со скоростью 20-60 мкм/сек. Бактерии могут иметь один (монотрихи) или несколько жгутиков, располагающихся по всей поверхности тела (перитрихи), либо собранные в пучки (лофотрихи).

Перитрихиальное расположение жгутиков характерно для энтеробактерий, возбудителей анаэробной инфекции, столбняка, ботулизма; монотрихом является холерный вибрион, лофотрихом - псевдомонас. У некоторых видов спирилл различают амфитрихиальное расположение жгутиков. Толщина жгутиков в среднем составляет 10-30 нм, а длина достигает 10-20 мкм.

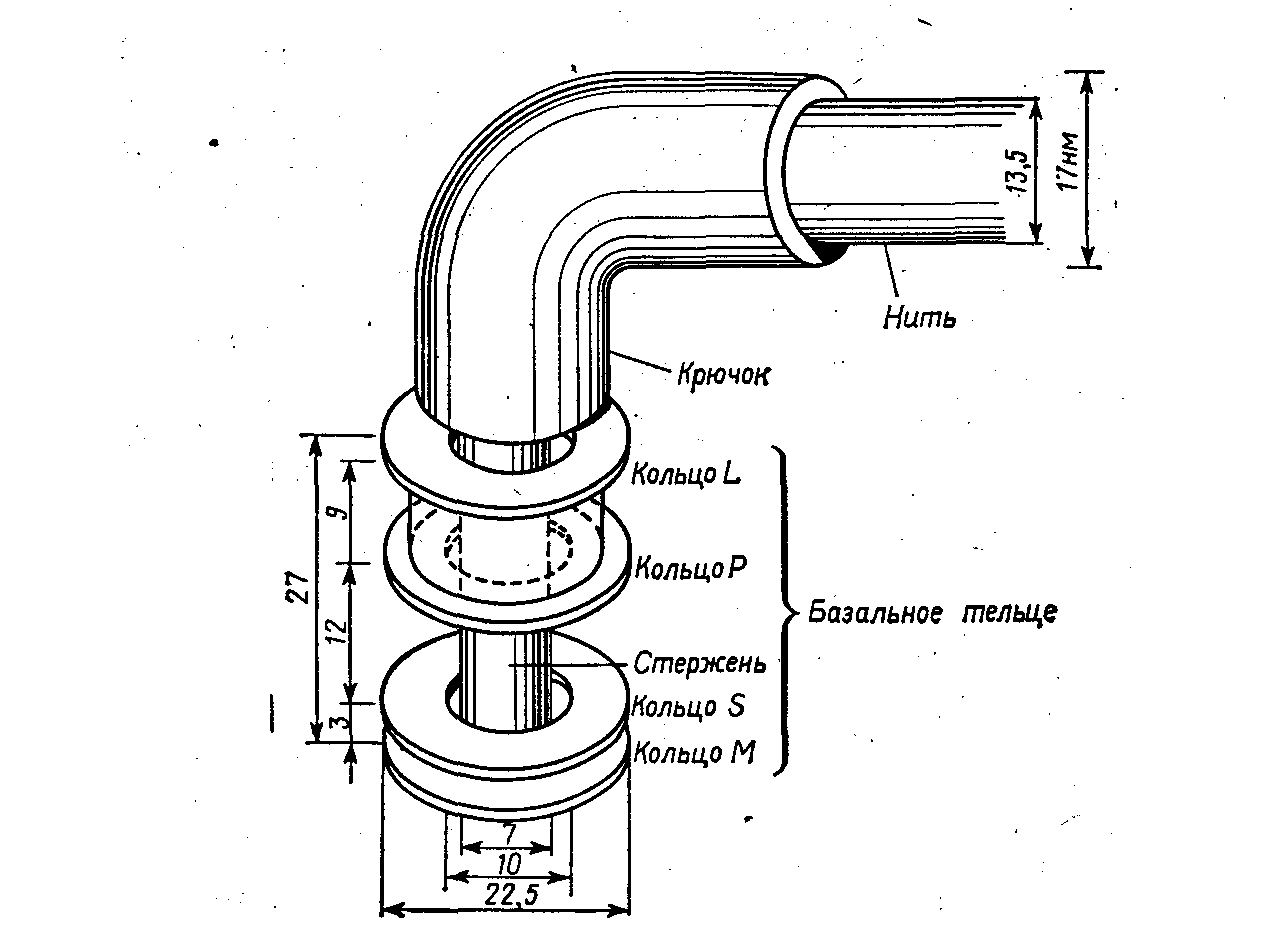

Основу жгутика составляет длинная спиральная нить (фибрилла), которая у поверхности клеточной стенки переходит в утолщенную изогнутую структуру- крюк и прикрепляется к базальной грануле, вмонтированной в клеточную стенку и ЦПМ (рис. 10).

Базальные гранулы имеют диаметр около 40 нм и состоят из нескольких колец (одна пара у грамположительных бактерий, четыре - у грамотрицательных прокариот). Удаление пептидогликанового слоя клеточной стенки ведет к потере способности бактерий к движению, хотя жгутики при этом остаются неповрежденными.

Рис. 10. Схематическая модель базального конца жгутика Е. coli, основанная на электронных микрофотографиях выделенной органеллы (Стейниер Р. и др., 1979).

Жгутики почти полностью состоят из белка флагеллина с некоторым содержанием углеводов и РНК.

Под микроскопом жгутики можно увидеть лишь после специальных методов протравливания и импрегнации солями серебра и ртути с последующей окраской метиленовой синью (метод Леффлера). При этом необходимо учитывать, что жгутики очень чувствительны к различным механическим воздействиям. О наличии жгутиков можно косвенно судить по направленному характеру движения в «висячей» и «раздавленной» капле в темнопольном и фазово-контрастном микроскопах, либо при светлопольной микроскопии при опущенном конденсоре и частично прикрытой диафрагме микроскопа.

Окраска жгутиков методом Леффлера

В основе выявления жгутиков лежит осаждение на них красителя, чем достигается увеличение толщины жгутиков и уменьшение их прозрачности.

Препарат готовят из 16-18 часовой культуры, которую вносят в 1-2 мл стерильной водопроводной воды до получения тонкой опалесцирующей взвеси.

Через 20 мин капля суспензии наносят на поверхность чистого обезжиренного стекла и высушивают на воздухе.

Обрабатывают в течение 15 мин протравой следующего состава: 1 мл насыщенного спиртового раствора основного фуксина, 10 мл 25% водного раствора таннина, 5 мл насыщенного водного раствора сернокислого железа.

Препарат промывают водой.

Окрашивают карболовым фуксином Циля, разведенным водой в соотношении 1:1, в течение 5 мин при легком подогревании.

Промывают водой, высушивают.

При микроскопии готового препарата жгутики видны как тонкие нитевидные структуры.

Ворсинки (фимбрии, пили)

Поверхность энтеробактерий и нескольких других микроорганизмов покрыта большим числом (от 10 до нескольких тысяч) ворсинок – нитевидных образований белковой природы. Как и жгутики, они построены из одного вида белка – пилина, субъединицы которого организованны в виде полой внутри нити и берут начало от ЦПМ. Они короче и тоньше жгутиков, их ширина 10-12 нм и длина до 12 мкм.

Ворсинки полифункциональны: обеспечивают трансмиссивную передачу генов (конъюгация), являются рецепторами для фагов, органом прикрепления бактерий к питательному субстрату (адгезия), участвуют в транспорте метаболитов.

У стрептококков имеется наружный слой протеиновых волосков (фимбрий), которые получили название белок М (М-протеин). Этот белок играет важную роль в процессах взаимоотношений бактерий с макроорганизмом.

Споры

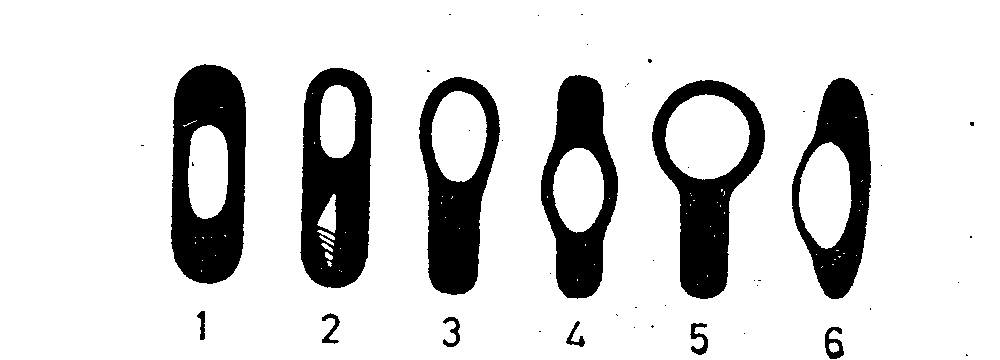

Некоторые бактерии в конце периода активного роста способны образовывать споры. Этому предшествует обеднение среды питательными веществами, изменение ее рН, накопление ядовитых продуктов метаболизма. Как правило, одна бактериальная клетка образует одну спору – локализация спор различна (центральная, терминальная, субтерминальная) (рис. 11).

Pис. 11. Типичные формы спорообразующих клеток. 1. Спора расположена в центре; материнская клетка не увеличена (Bacillus megaterium). 2. Спора расположена терминально, материнская клетка не увеличена; заметны белковые включения (Bacillus thuringiensis). 3. Спора расположена терминально, материнская клетка раздута в форме булавы (Bacillus polymyxa). 4. Спора расположена в центре; материнская клетка деформирована и приобрела форму веретена - клостридиальная форма (Bacillus polymyxa). 5. Спора расположена терминально; круглая материнская клетка имеет форму барабанной палочки - плектридиальная форма (Bacillus sphaericus). 6. Спора расположена латерально; материнская клетка приобрела веретенообразную форму (Bacillus laterosporus) (Шлегель Г., 1987).

Если размеры спор не превышают поперечного размера палочковидной бактерии, то последняя называется бациллой (возбудитель сибирской язвы). Когда диаметр споры больше – бактерии имеют форму веретена и носят название клостридий (возбудители анаэробной инфекции). Клостридии столбняка имеют круглую спору и напоминают барабанные палочки. Клостридии ботулизма отличаются большими овальными спорами, что придает им вид теннисной ракетки.

По химическому составу различие спор от вегетативных клеток состоит лишь в количественном содержании химических соединений. Споры содержат меньше воды и больше липидов.

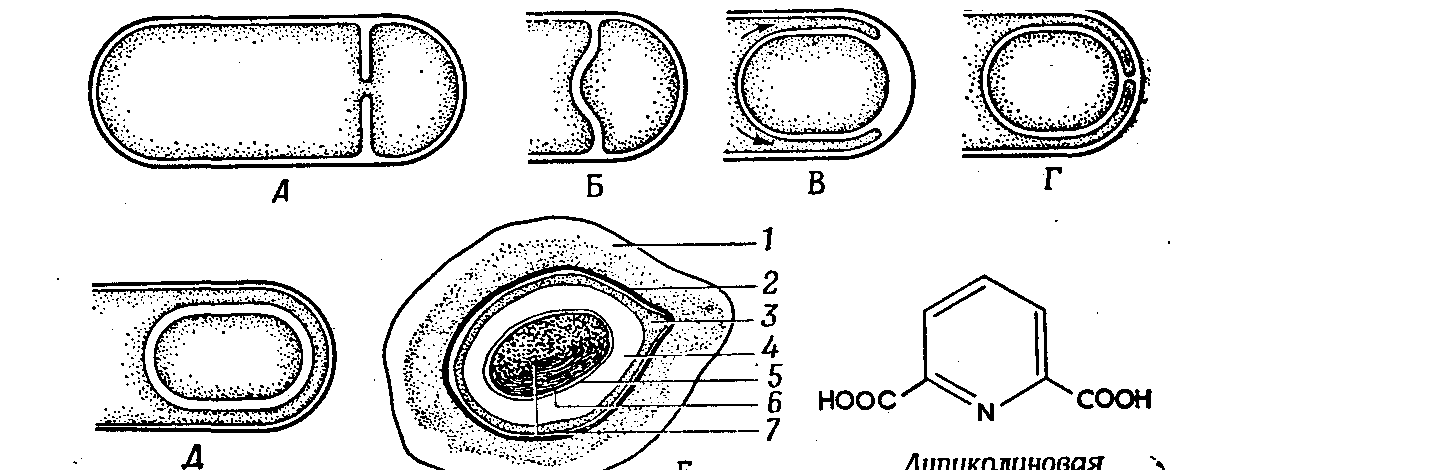

Формирование спор связано с уплотнением и обособлением определенного участка цитоплазмы вегетативной клетки с последующим образованием внутри бактерии круглого или овального тельца, покрытого плотной многослойной оболочкой, которая пропитана большим количеством липидов, кальция, дипиколиновой кислоты (рис. 12).

Рис. 12. Схема образования споры. А и Б. Образование септы. В и Г. Окружение протопласта споры протопластом материнской клетки. Д. Образование кортекса и оболочек споры. Е. Схема строения зрелой споры. 1 - экзоспориум; 2 - наружная оболочка споры; 3 - внутренняя оболочка споры; 4 - кортекс; 5 - клеточная стенка зародыша; 6 - цитоплазматическая мембрана; 7 - цитоплазма с ядерным веществом (Шлегель Г., 1987).

После полного созревания споры вегетативная часть клетки может лизироваться. Среди патогенных микробов способностью к спорообразованию обладают только палочковидные грамположительные бактерии. Большинство из них подвижны, благодаря перитрихиально расположенным жгутикам.

В состоянии споры микроорганизмы метаболически неактивны, выдерживают высокую температуру (140°-150°С), воздействие химических дезинфицирующих веществ и длительно сохраняются в окружающей среде. Устойчивость к высокой температуре связана с очень низким содержанием воды и высоким содержанием дипиколиновой кислоты.

Попадая в организм человека и животных, споры прорастают в вегетативные клетки. Процесс прорастания спор включает три стадии: активации, начальной стадии и стадии роста. К активирующим агентам, нарушающим состояние покоя, относят повышенную температуру, кислую реакцию среды, механические повреждения и др. Спора начинает поглощать воду, освобождается от дипиколата кальция, с помощью гидролитических ферментов разрушает многие собственные структурные компоненты. После разрушения наружных слоев наступает период формирования вегетативной клетки с активацией биосинтеза, заканчивающейся делением клетки.

Окраску спор производят специальным методом, который включает предварительное прогревание споры, а также воздействие концентрированных растворов красок при высокой температуре.

Метод окраски спор по Ожешко

На высушенный мазок наливают 0,5 % раствор хлористоводородной кислоты и подогревают 1-2 мин.

Препарат промывают водой и фиксируют над пламенем горелки.

Окрашивают по способу Циля-Нильсена.

Споры прочно удерживают карболовый фуксин и окрашиваются в красный цвет, цитоплазма бактерий обесцвечивается 5% серной кислотой и после докрашивания метиленовым синим приобретает синий цвет.

МЕТОДЫ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

Мельчайшие размеры микроорганизмов обусловливают использование для изучения морфологии бактерий точных оптических приборов – микроскопов. Наиболее часто применяются светлопольная микроскопия, микроскопия в темном поле, фазово-контрастная и люминесцентная микроскопия. Для специальных микробиологических исследований используется электронная микроскопия.