- •545 :: 546 :: 547 :: 548 :: 549 :: Содержание

- •I. Основные системы регуляции метаболизма и межклеточной коммуникации

- •545 :: 546 :: 547 :: 548 :: 549 :: Содержание

- •549 :: 550 :: 551 :: 552 :: 553 :: 554 :: 555 :: 556 :: 557 :: Содержание

- •II. Взаимодействие гормонов с рецепторами и механизмы передачи гормональных сигналов в клетки

- •549 :: 550 :: 551 :: 552 :: 553 :: 554 :: 555 :: 556 :: 557 :: Содержание

- •III. Строение, биосинтез и биологическое действие гормонов

- •2. Кортиколиберин

- •1. Биосинтез йодтиронинов

- •1. Синтез и секреция катехоламинов

- •1. Инсулин. Строение, синтез и секреция

- •5. Другие гормоны желудочно-кишечного тракта

- •587 :: 588 :: 589 :: 590 :: 591 :: 592 :: Содержание

- •IV. Регуляция обмена основных энергоносителей

- •1. Изменения метаболизма в печени в абсорбтивном периоде

- •1. Изменения метаболизма в печени

- •1. Обмен углеводов

- •1. Симптомы сахарного диабета

- •597 :: 598 :: 599 :: 600 :: 601 :: 602 :: 603 :: 604 :: Содержание

- •604 :: 605 :: 606 :: 607 :: 608 :: 609 :: Содержание

- •VII. Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов

- •1. Синтез и секреция птг

- •609 :: 610 :: 611 :: 612 :: 613 :: 614 :: 615 :: Содержание

1. Изменения метаболизма в печени

В печени прежде всего ускоряется мобилизация гликогена (см. раздел 7). Однако запасы гликогена в печени истощаются в течение 18-24 ч голодания. Главным источником глюкозы по мере исчерпания запасов гликогена становится глюконеогенез, который начинает ускоряться через

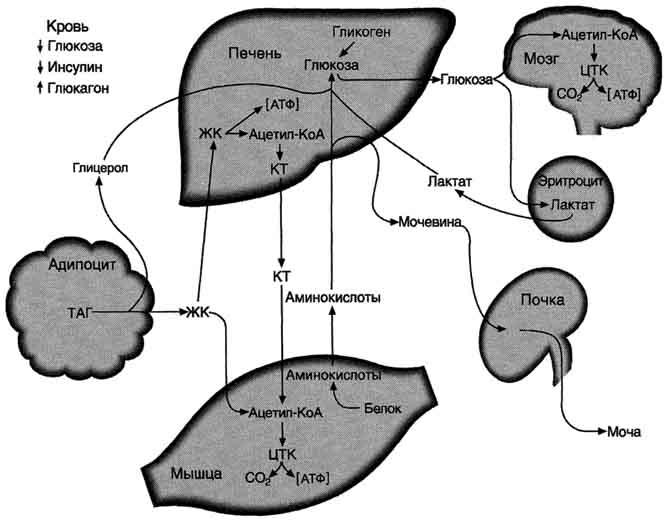

Рис. 11-29. Изменения метаболизма основных энергоносителей при смене абсорбтивного состояния на постабсорбтивное.КТ - кетоновые тела; ЖК - жирные кислоты.

590

4-6 ч после последнего приёма пищи. Субстратами для синтеза глюкозы служат глицерол, аминокислоты и лактат. При высокой концентрации глюкагона скорость синтеза жирных кислот снижается вследствие фосфорилирования и инактивации ацетил-КоА-карбоксилазы, а скорость р-окисления возрастает. Вместе с тем увеличивается снабжение печени жирными кислотами, которые транспортируются из жировых депо. Ацетил-КоА, образующийся при окислении жирных кислот, используется в печени для синтеза кетоновых тел.

2. Изменения метаболизма в жировой ткани

В жировой ткани при повышении концентрации глюкагона снижается скорость синтеза ТАГ и стимулируется липолиз. Стимуляция липолиза - результат активации гормончувствительной ТАГ-липазы адипоцитов под влиянием глюкагона. Жирные кислоты становятся важными источниками энергии в печени, мышцах и жировой ткани.

Таким образом, в постабсорбтивнрм периоде концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80-100 мг/дл, а уровень жирных кислот и кетоновых тел возрастает.

В. Изменение гормонального статуса и метаболизма при голодании

Голодание может быть кратковременным, в течение суток (I фаза), продолжаться в течение недели (II фаза) или нескольких недель (III фаза).

В отсутствие пищи в крови снижается уровень глюкозы, аминокислот и триацилглицеролов. Инсулинглюкагоновый индекс снижается, и повышается концентрация контринсулярных гормонов, в первую очередь кортизола. В этих условиях возникает состояние, для которого характерно преобладание процессов катаболизма жиров, гликогена и белков на фоне общего снижения скорости метаболизма. Под влиянием контринсулярных гормонов в этот период происходит обмен субстратами между печенью, жировой тканью, мышцами и мозгом. Этот обмен служит двум целям: 1) поддержанию концентрации глюкозы в крови для обеспечения глюкозозависимых тканей (мозга, эритроцитов); 2) мобилизации других источников энергии, в первую очередь жиров, для обеспечения энергией всех других тканей. Вследствие переключения метаболизма на режим мобилизации энергоносителей даже после 5-6 нед голодания концентрация глюкозы в крови составляет не менее 60 мг/дл.

1. Обмен углеводов

Так как за счёт мобилизации гликогена обеспечивается только кратковременное голодание, основным источником глюкозы при длительном голодании служит глюконеогенез, а основными субстратами глюконеогенеза - аминокислоты, лактат и глицерол. При низкой концентрации инсулина глюкоза используется только инсулиннезависимыми тканями, в основном мозгом, эритроцитами. Обеспечение энергетических потребностей других тканей происходит за счёт жирных кислот и кетоновых тел.

2. Обмен жиров

Жирные кислоты, образующиеся в процессе мобилизации жиров в жировых депо, становятся основными источниками энергии для большинства органов в первый период голодания. Во II фазе мобилизация жиров продолжается, и концентрация жирных кислот в крови увеличивается в 3-4 раза по сравнению с постабсорбтивным состоянием. Синтез кетоновых тел начинается в первые дни голодания. Во II фазе голодания скорость синтеза кетоновых тел значительно возрастает. Концентрация кетоновых тел в крови в этот период может достигать 20-30 мг/дл (в норме 1-3 мг/дл). Используются кетоновые тела, в основном, в мышцах. В этот период голодания часть энергетических потребностей мозга обеспечивается кетоновыми телами, а скорость окисления кетоновых тел в мышцах снижается.

3. Обмен белков

В течение нескольких первых дней голодания быстро распадаются мышечные белки - основной источник субстратов для глюконеогенеза. При голодании более 3 нед скорость катаболизма белков стабилизируется и составляет примерно 20 г в сутки. В этот период увеличивается потребление мозгом кетоновых тел, а скорость глюконеогенеза снижается. Снижение скорости глюконеогенеза способствует сбережению белков. В этот период и для мозга кетоновые тела становятся значительным источником энергии. Однако для окисления кетоновых тел необходимы оксало-ацетат и другие компоненты ЦТК. В норме они образуются из глюкозы и аминокислот, а при

591

голодании - только из аминокислот. При продолжительности голодания более 4 недель развиваются атрофические процессы, в результате которых происходит потеря значительного количества белков. В теле человека массой 70 кг масса белков составляет 15 кг. При потере 1/3-1/2 белков наступает смерть.

592

587 :: 588 :: 589 :: 590 :: 591 :: 592 :: Содержание

592 :: 593 :: 594 :: 595 :: 596 :: 597 :: Содержание

V. ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И МЕТАБОЛИЗМА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Сахарный диабет - заболевание, возникающее вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина.

А. Основные клинические формы сахарного диабета

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет классифицируют с учётом различия генетических факторов и клинического течения на две основные формы: диабет I типа - инсулинзависимый (ИЗСД), и диабет II типа - инсулиннезависимый (ИНСД).

1. Инсулинзависимый сахарный диабет

Инсулинзависимый сахарный диабет - заболевание, вызываемое разрушением р-клеток островков Лангерханса поджелудочной железы.

Деструкция β-клеток - результат аутоиммунных реакций. В аутоиммунной реакции принимают участие лимфоциты и макрофаги (моноциты). Эти клетки продуцируют цитокины, которые либо непосредственно повреждают β-клетки, либо опосредуют клеточные реакции против β-клеток.

Провоцировать возникновение диабета I типа может вирусная инфекция, вызывающая деструкцию b-клеток. К таким вирусам, называемым β-цитотропными, относят вирусы оспы, краснухи, кори, цитомегаловирус, эпидемического паротита, Коксаки, аденовирус. Некоторые р-цитотропные вирусы вызывают лизис β-клеток.

Известны некоторые токсические вещества, например, такие как производные нитрозомочевины и другие нитро- или аминосодержащие соединения, избирательно поражающие β-клетки и индуцирующие аутоиммунную реакцию. Кроме того, ИЗСД может быть результатом частичного генетически обусловленного дефекта системы иммунологического надзора и сочетаться с другими аутоиммунными заболеваниями. На долю ИЗСД приходится примерно 25-30% всех случаев сахарного диабета. Как правило, разрушение β-клеток происходит медленно, и начало заболевания не сопровождается нарушениями метаболизма. Когда погибает 80-95% клеток, возникает абсолютный дефицит инсулина, и развиваются тяжёлые метаболические нарушения. ИЗСД поражает в большинстве случаев детей, подростков и молодых людей, но может проявиться в любом возрасте (начиная с годовалого).

2. Инсулинонезависимый сахарный диабет

Инсулинонезависимый сахарный диабет - общее название нескольких заболеваний, развивающихся в результате относительного дефицита инсулина, возникающего вследствие нарушения секреции инсулина, нарушения превращения проинсулина в инсулин, повышения скорости катаболизма инсулина, а также повреждения механизмов передачи инсулинового сигнала в клетки-мишени (например, дефекта рецептора инсулина, повреждения внутриклеточных посредников инсулинового сигнала и др.). ИНСД поражает людей, как правило, старше 40 лет. Сахарный диабет II типа характеризуется высокой частотой семейных форм. Риск ИНСД у ближайших родственников больного достигает 50%, тогда как при ИЗСД он не превышает 10%. Заболевание поражает преимущественно жителей развитых стран, особенно горожан.

Возможными причинами ИНСД могут быть: образование антител к рецепторам инсулина; генетический дефект пострецепторного аппарата инсулинзависимых тканей; нарушения регуляции секреции инсулина. К факторам, определяющим развитие и клиническое течение болезни, относят ожирение, неправильный режим питания, малоподвижный образ жизни, стресс.

Мутации генов, контролирующих секрецию инсулина, энергетический обмен в β-клетках и обмен глюкозы в клетках-мишенях инсулина, приводят к возникновению нескольких форм ИНСД с аутосомно-доминантным наследованием.

Основным провоцирующим фактором инсулинонезависимого диабета служит ожирение.

592

Этот тип диабета часто сочетается с гиперинсулинемией, что способствует ожирению. Таким образом, ожирение, с одной стороны, важнейший фактор риска, а с другой - одно из ранних проявлений сахарного диабета.

Б. Изменения метаболизма при сазарном диабете

При сахарном диабете, как правило, соотношение инсулин/глюкагон снижено. При этом ослабевает стимуляция процессов депонирования гликогена и жиров, и усиливается мобилизация запасов энергоносителей. Печень, мышцы и жировая ткань даже после приёма пищи функционируют в режиме постабсорбтивного состояния.