- •Физиология центральной нервной системы Занятие № 1 Тема: «Общая характеристика центральной нервной системы. Нейрон. Аксональный транспорт. Глия. Рефлекс. Рефлекторная дуга».

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Работа № 4. Исследование безусловных рефлексов у человека

- •Работа №5. Исследование времени реакции на визуальный стимул у человека. Необходимо: испытуемый, линейка Ход работы:

- •Занятие № 2 Тема: «Свойства нервных центров. Принципы координированной деятельности цнс. Торможение в цнс».

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы.

- •I. Исследовать физиологические реакции интактной лягушки.

- •II. Исследовать физиологические реакции у лягушки после её помещения в раствор этилового спирта

- •Занятие № 3 Тема: «Физиология спинного, продолговатого, среднего мозга, ретикулярной формации и мозжечка. Физиология промежуточного мозга. Подкорковые образования. Локализация функций в коре»

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Работа №4. Общие представления об исследовании функционального состояния черепно-мозговых нервов человека

- •Ход работы:

- •I. Обонятельный нерв (I пара чмн, nn.Olfactorii).

- •II. Зрительный нерв (II пара чмн, n. Opticus).

- •III. Глазодвигательный, отводящий, блоковый нервы (III, VI, IV пары чмн, n.Oculomotorius, n.Abducens, n.Trochlearis).

- •IV. Тройничный нерв (V пара чмн, n.Trigeminus).

- •V. Лицевой нерв (VII пара чмн, n.Facialis).

- •VI. Преддверно-улитковый нерв (VIII пара чмн, n.Vestibulocochlearis).

- •VII. Языкоглоточный, блуждающий нервы (IX, X пары чмн, n.Glossopharyngeus, n.Vagus).

- •VIII. Добавочный нерв (XI пара чмн, n.Accessorius).

- •IX. Подъязычный нерв (XII пара чмн, n.Hypoglossus).

- •Ход работы

- •Ход работы:

- •Занятие № 4 Тема: «Общая концепция организации движений и целевых функций двигательной системы»

- •Ход работы:

- •Ход работы.

- •Ход работы.

- •Ход работы

- •I. Исследование координации движений. А. Исследование устойчивости.

- •Б. Исследование устойчивости в позе Ромберга.

- •В. Фланговая походка.

- •II. Исследование асинергии. А. Проба Ожеховского.

- •Б. Проба Бабинского.

- •III. Исследование динамической атаксии а. Пальце-носовая проба.

- •Б. Коленно-пяточная проба.

- •В. Проба на адиадохокинез.

- •Работа №2 Синокаротидный рефлекс (Геринга-Чермака)

- •Работа № 3. Определение местного дермографизма

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Ход работы

- •Измеряемые параметры (для каждой из 5 кардиоинтервалограмм):

- •Практическая часть.

Ход работы

1. Приготовить спинальную лягушку. Для этого лягушку декапитируют без разрушения спинного мозга.

2. Лягушку подвешивают в лапке за нижнюю челюсть на штативе.

3. Фильтровальную бумажку 0,5х0,5 см смачивают в серной кислоте и прикладывают к голени, вызывая раздражение. Получают сгибательный рефлекс.

4. Делают круговой разрез кожи голени и снимают кожу с лапки как чулок. Вновь раздражают обнажённую часть голени кислотой.

5. Наносят раздражение на бедро задней лапки и получают потирательный рефлекс. Отпрепаровывают и перерезают седалищный нерв и снова наносят раздражение.

6. Наносят раздражение на голень второй задней лапки, приводящее к осуществлению сгибательного рефлекса. Разрушают спинной мозг и пытаются воспроизвести рефлекс.

7. В отчётах необходимо зарисовать схему рефлекторной дуги простейшего двигательного спинномозгового рефлекса, а также доказать значение целостности рефлекторной дуги для осуществления рефлекса.

Работа № 4. Исследование безусловных рефлексов у человека

Необходимы: испытуемый, неврологический молоточек, ватка

Надбровный рефлекс. Данный рефлекс возникает при ударе неврологическим молоточком по краю надбровной дуги. Рефлекторная дуга: глазной нерв (I ветвь тройничного нерва), чувствительное ядро тройничного нерва, двигательное ядро лицевого нерва, лицевой нерв. Ответная реакция - смыкание век.

Корнеальный рефлекс (конъюнктивальный и роговичный). Возникает при осторожном прикосновении ваткой либо мягкой бумагой к роговице над радужной оболочкой или конъюнктиве. Рефлекторная дуга та же, что и у надбровного рефлекса. Ответная реакция - смыкание век.

Рефлексы сокращения круговой мышцы глаза - биологически целесообразные механизмы организма, обеспечивающие защиту глаза от внешних вредящих воздействий. У новорожденных эти рефлексы вызываются и проявляются ярко. Начиная со второго года жизни, эти рефлексы снижаются. У здоровых детей старшего возраста и у взрослых людей конъюнктивальный рефлекс в единичных случаях не обнаруживается.

Данные рефлексы ослабевают или исчезают при поражении тройничного или лицевого нервов, варолиева моста, полушарий головного мозга; при вовлечении в процесс образований выше варолиева моста он повышается.

Нижнечелюстной рефлекс. Возникает при постукивании молоточком по подбородку при слегка открытом рте. Ответная реакция - сокращение жевательных мышц. Рефлекторная дуга: чувствительные волокна нижнечелюстного нерва (III ветвь тройничного нерва), чувствительное ядро тройничного нерва, двигательное его ядро в мосту, двигательные ветви III ветви тройничного нерва. У новорожденных этот рефлекс вызывается в 100% случаев и большинстве случаев проявляется ярко. В дальнейшем он постоянно снижается. У детей старше 10 лет и у взрослых людей в единичных случаях этот рефлекс может отсутствовать.

При двустороннем поражении тройничного нерва он снижается или отсутствует, при поражении коры головного мозга или кортико-нуклеарных путей рефлекс повышается.

Работа №5. Исследование времени реакции на визуальный стимул у человека. Необходимо: испытуемый, линейка Ход работы:

1. Каждая пара студентов должна получить измеритель времени реакции и поручить одному студенту выполнять роль исследователя, а другому студенту - роль пациента. Измерителем может быть длинная линейка, имеющая деления в см или в миллисекундах.

2. Войти в нужное положение.

Пациент должен сидеть на стуле, в то время как исследователь должен быть напротив пациента.

Исследователь должен держать измеритель за конец, и пациент должен поместить большой палец и указательный палец доминирующей руки с обеих сторон измерителя напротив линии начального отсчета, приблизительно на расстоянии один дюйм. То есть марка первой линии на измерителе должна быть между большим пальцем пациента и указательным пальцем.

3 .

Пациент должен указать, когда он готов

начать, и исследователь должен в любое

время в пределах следующих 10 секунд

выпустить измеритель из пальцев,

предоставив ему возможность свободно

падать вниз между пальцами пациента

.

Пациент должен указать, когда он готов

начать, и исследователь должен в любое

время в пределах следующих 10 секунд

выпустить измеритель из пальцев,

предоставив ему возможность свободно

падать вниз между пальцами пациента

Исследователь не должен смотреть на пациента, или давать любой знак о том, когда он собираются освобождать измеритель.

4. Пациент должен пробовать поймать измеритель между большим пальцем и указательным, как только он начинает падать.

5. Проделайте 10 таких проб, и затем повторите это упражнение еще раз. Запишите результаты 10 измерений в Протоколе.

Число миллисекунд, которые требуется для пациента, чтобы поймать измеритель, читается по значениям на измерителе; используйте величину, находящуюся под центром большого пальца.

Для перевода сантиметров в миллисекунды используйте следующее преобразование:

|

Расстояние |

Время Реакции |

|

5 см |

0.10 sec (100 ms) |

|

10 см |

0.14 sec (140 ms) |

|

15 см |

0.17 sec (170 ms) |

|

20 см |

0.20 sec (200 ms) |

|

25.5 см |

0.23 sec (230 ms) |

|

30.5 см |

0.25 sec (250 ms) |

|

43 см |

0.30 sec (300 ms) |

|

61 см |

0.35 sec (350 ms) |

|

79 см |

0.40 sec (400 ms) |

|

99 см |

0.45 sec (450 ms) |

|

123 см |

0.50 sec (500 ms) |

или, чтобы быть более точными, используйте следующую формулу:

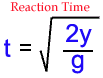

где, t = время (в секундах); y = расстояние (в см); g = 980 cm/sec2 (ускорение свободного падения).

Запишите результаты эксперимента в протокольной тетради. Поменяйте местами пациента и исследователя и повторите исследование.