- •2.2. Провода воздушных линий

- •Минимально допустимые сечения изолированных проводов

- •2.3. Изоляторы и арматура воздушных линий

- •2.4. Заземление. Защита от перенапряжений

- •2.5. Опоры

- •2.6. Требования к лэп напряжением выше 1 кВ

- •2.7. Монтаж лэп

- •2.8. Мероприятия по повышению надежности воздушных линий

- •2.9. Современные методы и средства ограничения токов короткого замыкания в электроэнергетических системах

2.9. Современные методы и средства ограничения токов короткого замыкания в электроэнергетических системах

Одно из основных мероприятий по обеспечению надежности электроэнергетических систем – ограничение токов короткого замыкания (далее КЗ), в [25] приведен краткий обзор современных методов и средств, позволяющих ограничить не только значение тока КЗ, но и продолжительность КЗ, а также локализовать зоны глубоких снижений напряжения при КЗ в распределительных сетях большой протяженности.

Для ограничения токов КЗ на электростанциях и в сетях энергосистем используются следующие методы: оптимизация структуры и параметров сети – стационарное или автоматическое деление сети; использование токоограничивающих устройств; оптимизация режима заземления нейтралей элементов электрических сетей; изменение схем электрических соединений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов; повышение быстродействия традиционной коммутационной аппаратуры; создание и использование новых сверхбыстродействующих коммутационных аппаратов.

2.9.1. Оптимизация структуры и параметров сети. Одним из эффективных методов является оптимизация структуры сети. Различают деление сети на стационарное (СДС); и автоматическое (АДС): схемы параллельного, последовательного и комбинированного последовательно-параллельного автоматического секционирования; секционирование линий с двухсторонним питанием; секционирование с применением коммутационных аппаратов (плавких предохранителей; выключателей, оборудованных многофункциональной релейной защитой и автоматикой; автоматических отделителей).

При этом недостатком параллельного секционирования является выделение повреждений только на ответвлениях, протяженность которых, следовательно, и вероятность повреждения, меньше чем на магистральном участке; недостатком последовательного секционирования является то, что надежность зависит от расстояния потребителя до центра питания. Их общим недостатком является невозможность подачи резервного питания на неповрежденные участки сети при повреждении на линии. Для устранения этих недостатков применяют комбинированное АДС или АДС с двусторонним питанием. Однако практическая реализация АДС затруднена из-за неготовности первичного оборудования (коммутационных аппаратов, релейной защиты и автоматики) и из-за невозможности реализации автоматических алгоритмов работы секционирующих устройств. Поэтому в отечественных воздушных распределительных сетях среднего напряжения используется ручное секционирование, основным недостатком которого является наличие субъективного фактора.

Анализ зарубежного опыта выявил возможность практической реализации концепции автоматического секционирования линии в виде децентрализованной системы секционирования с применением интеллектуальных автоматических пунктов секционирования – вакуумных реклоузеров, со встроенной системой измерений и микропроцессорными устройствами управления, релейной защитой и автоматикой, принципиально отличающейся от традиционных терминалов РЗА [26].

Реклоузер выполняет оперативные переключения в распределительной сети (местная и дистанционная реконфигурация), автоматическое отключение поврежденного участка, автоматическое повторное включение линии (АПВ), автоматическое выделение поврежденного участка, автоматическое восстановление питания на неповрежденных участках сети (АВР), сбор, обработку и передачу информации о параметрах режимов работы сети и состоянии собственных элементов. На протяжении всего срока службы реклоузер не обслуживается. Основными производителями реклоузеров в мире являются компании Cooper Power Systems (США), ПГ Таврида Электрик (Россия), NuLec Industries (Австралия), Wipp&Bourn (Англия) и др.

Варианты секционирования ВЛ, на основе реклоузеров:

1) «radial line automation» – автоматизация радиальной линии. Реклоузеры устанавливают на магистрали. Сетевой резерв отсутствует. При возникновении повреждения отключается ближайший к месту повреждения реклоузер. Схема эффективна в условиях значительной протяженности магистрали и невозможности обеспечить резервное питание. Такая расстановка реклоузеров позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, ближайших к центру питания.

2) «loop-scheme automation» – автоматизация кольцевых фидеров. Дополнительно к реклоузерам на магистрали устанавливается реклоузер в качестве пункта сетевого АВР. При этом в случае возникновения повреждения на любом участке сети оно будет автоматически локализовано отключением двух ближайших аппаратов, а потребители неповрежденных участков сохранят свое питание. Схема эффективна при необходимости обеспечить высокую степень надежности электроснабжения потребителей всего фидера. В этом случае в реклоузерах используют направленные защиты, а также производится контроль напряжения на пункте АВР.

3) секционирование линий с применением плавких предохранителей. В качестве защитного аппарата на ответвлениях используют высоковольтные самоотстреливающиеся предохранители-разъединители. При этом реклоузеры работают в алгоритме «fuse-saving» – спасение предохранителя, т.е. обеспечивают «спасение» предохранителя при неустойчивых КЗ и его гарантированное «сжигание» в случае если КЗ устойчивое. Реализация алгоритма стала возможной благодаря способности реклоузеров работать с разными характеристиками в циклах АПВ.

4) секционирование с применением автоматических линейных отделителей, например, «sectionolizers» – секционолайзеры.

Секционолайзер – это выключатель нагрузки, а соответственно он не способен отключить ток короткого замыкания, всегда предполагается его совместное использование с реклоузером или силовым выключателем на магистрали.

В качестве интегрального показателя эффективности различных мероприятий по повышению надежности электроснабжения, в том числе и применения автоматического секционирования с применением реклоузеров, используют суммарный годовой недоотпуск энергии DWHO

![]() ,

,

где

![]() – годовой недоотпуск энергии (кВт×ч/год);

– годовой недоотпуск энергии (кВт×ч/год);![]() – удельная

частота повреждений ВЛ 6-10 кВ (1/на

100 км в год), Т

– среднее время восстановления

одного устойчивого повреждения (ч), L

– длина участка линии (м),

– удельная

частота повреждений ВЛ 6-10 кВ (1/на

100 км в год), Т

– среднее время восстановления

одного устойчивого повреждения (ч), L

– длина участка линии (м),

![]() – установленная

мощность трансформатора потребительской

подстанции (кВА); cosj

– коэффициент мощности;

– установленная

мощность трансформатора потребительской

подстанции (кВА); cosj

– коэффициент мощности;

![]() – коэффициент спроса.

– коэффициент спроса.

Основным эффектом от применения децентрализованной системы секционирования является автоматическое селективное отключение, локализация поврежденного участка и автоматическое восстановление питания неповрежденных потребителей. Как следствие – значительное сокращение времени восстановления электроснабжения, снижение недоотпуска электрической энергии потребителям, повышение надежности электроснабжения.

2.9.2. Средства ограничения токов короткого замыкания. Средства ограничения токов КЗ или их комбинации выбирают в зависимости от местных условий, требуемой степени ограничения токов при различных видах КЗ, от технико-экономических показателей для ограничения токов КЗ в ЭЭС. В качестве средств ограничения токов КЗ используются: устройства автоматического деления сети; токоограничивающие реакторы; трансформаторы и автотрансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения; трансформаторы с повышенным напряжением КЗ; безынерционные токоограничивающие устройства (БТОУ) различного типа (резонансные, реакторно-вентильные, со сверхпроводящими элементами и т.п.) и инерционные токоограничивающие устройства (ИТОУ); токоограничивающие коммутационные аппараты; токоограничивающие резисторы; вставки постоянного тока; вставки переменного тока непромышленной частоты; автотрансформаторы, нормально выполненные без третичной обмотки, соединенной в треугольник; разземление нейтралей части трансформаторов; заземление нейтралей части трансформаторов и автотрансформаторов через реакторы, резисторы или иные токоограничивающие устройства; замена на связях распределительных устройств различного напряжения автотрансформаторов на трансформаторы; автоматическое размыкание в аварийных режимах третичных обмоток автотрансформаторов; специальные схемы соединения обмоток трансформаторов блоков.

С учетом последствий КЗ к ТОУ предъявляют общие требования: ограничить значения токов КЗ; поддержать на возможно более высоком уровне напряжения в узлах сети; уменьшить по возможности сброс активной нагрузки с генераторов электростанций; не оказывать существенного влияния на нормальный режим работы; обеспечить в аварийном режиме условия, необходимые для действия релейной защиты; не вносить существенных нелинейных искажений в параметры режима сети, особенно при нормальном режиме ее работы; иметь стабильные характеристики при изменении схемы сети.

С точки зрения авторов представляют интерес следующие ТОУ.

1. Управляемые реакторы со сталью, изменение параметров которых осуществляется за счет подмагничивания магнитопровода (обычно магнитным полем постоянного или выпрямленного тока).

Качественная

картина изменения характеристик

управляемого реактора при различных

степенях подмагничивания показана на

рис 2.10, 2.11. Различают коэффициент

регулирования

![]() и коэффициент токоограничения

и коэффициент токоограничения![]() .

Первый характеризует степень снижения

сопротивления реактора за счет

подмагничивания при номинальном токе

в обмотке переменного тока, а второй –

степень увеличения сопротивления

реактора при расчетном токе КЗ в цепи

по сравнению с сопротивлением реактора

в нормальном режиме при номинальном

токе в обмотке переменного тока и

соответствующем токе подмагничивания

в обмотке постоянного тока.

Вольтамперные характеристики управляемого

реактора при различной степени

подмагничивания магнитопровода полем

постоянного тока приведены на рис. 2.10.

Зависимость эквивалентного сопротивления

управляемого реактора

.

Первый характеризует степень снижения

сопротивления реактора за счет

подмагничивания при номинальном токе

в обмотке переменного тока, а второй –

степень увеличения сопротивления

реактора при расчетном токе КЗ в цепи

по сравнению с сопротивлением реактора

в нормальном режиме при номинальном

токе в обмотке переменного тока и

соответствующем токе подмагничивания

в обмотке постоянного тока.

Вольтамперные характеристики управляемого

реактора при различной степени

подмагничивания магнитопровода полем

постоянного тока приведены на рис. 2.10.

Зависимость эквивалентного сопротивления

управляемого реактора

![]() от тока

обмотки переменного тока

от тока

обмотки переменного тока

![]() и от степени подмагничивания магнитопровода

магнитным полем постоянного тока

приведена на рис. 2.11.

и от степени подмагничивания магнитопровода

магнитным полем постоянного тока

приведена на рис. 2.11.

Рис. 2.10.

Вольтамперные характеристики управляемого

реактора при различной степени

подмагничивания магнитопровода полем

постоянного тока:1

– характеристика обмотки переменного

тока реактора при отсутствии

подмагничиваемого магнитопровода

(=1);

![]()

![]() – фазные напряжения, соответственно,

– фазные напряжения, соответственно,

номинальное

и при токе

![]() ;

;![]() – напряженности магнитного поля

– напряженности магнитного поля

Рис. 2.11.Зависимость эквивалентного сопротивления

управляемого реактора

![]() от тока обмотки переменного тока

от тока обмотки переменного тока

![]() и от степени

и от степени

подмагничивания магнитопровода магнитным полем постоянного тока:

1 – сопротивление обмотки переменного тока реактора при отсутствии

подмагничиваемого

магнитопровода (=1);

![]() – номинальный ток реактора;

– номинальный ток реактора;

![]() –расчетный

ток КЗ;

–расчетный

ток КЗ;

![]() – напряженности магнитного поля

– напряженности магнитного поля

Применительно

к рис. 2.11

![]() и

и![]() Разработанные

в ряде организаций управляемые реакторы

различных типов и конструкций имеют

Разработанные

в ряде организаций управляемые реакторы

различных типов и конструкций имеют

![]() и

и![]() .

.

2. Токоограничивающие коммутационные аппараты – ограничивают ток КЗ в течение первого полупериода его появления и далее незамедлительно отключают КЗ. К ним относятся:

- силовые токоограничивающие предохранители внутренней и наружной установок (серий ПКТ и ПКН – на напряжения 3-35 кВ) и (серии ПВТ – на 10-110 кВ), на относительно небольшие номинальные токи; отличаются простотой конструкции и небольшой стоимостью. Имеют ряд существенных недостатков: одноразовое действие; нестабильные токовременные характеристики; недостаточная эксплуатационная надежность; ограниченная зона использования по значениям номинальных токов и номинальных напряжений; неуправляемость от внешних устройств, в частности, от устройств релейной защиты; трудность осуществления цикла АПВ защищаемой цепи. Их применение для ответственных производств не целесообразно;

- ограничители ударного тока взрывного действия (герметичный цилиндр, внутри которого располагается токонесущий проводник с вмонтированным в него пиропатроном) – сверхбыстродействующие управляемые коммутационные аппараты одноразового действия с относительно большим номинальным током; также могут снабжаться органом направления мощности, что расширяет область их применения. Параметры ограничителей ударного тока фирмы «Colour – Emag» (Германия), поставляемых серийно в виде ячеек КРУ (в сетях 0,66 – 35 кВ), представлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7

|

Номинальное напряжение, кВ |

0,75 |

10(12) |

20(24) |

30(36) |

|

Номинальный ток, кА |

1;2;3;4;5 |

1;2;3 |

1;(1,6) |

2 |

Полное время отключения цепи составляет около 5 мс. Для исключения перенапряжений при столь быстром отключении тока КЗ взрывной элемент ограничителя ударного тока шунтируется плавким предохранителем специальной конструкции; при этом, как показали испытания, перенапряжения не превышают 18% фазного напряжения сети.

Преимущества: управляемость от внешних устройств; направленность действия; относительно большие номинальные токи; стабильность характеристик; осуществления по фазного или трехфазного отключения цепи.

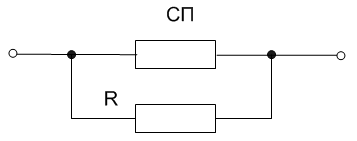

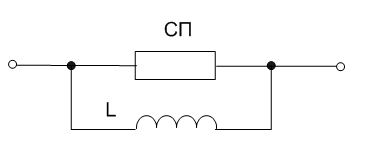

Токоограничивающие устройства резонансного типа (РТОУ) – основаны на использовании эффекта резонанса напряжения при рабочих режимах соответствующей цепи и расстройки резонанса при аварийных режимах (в основном эксплуатируются в сетях 6 кВ). Важно отметить, что РТОУ при соответствующем выборе параметров элементов могут выполнять функции системных элементов многоцелевого назначения: регулировать напряжение в сети, ограничивать ток КЗ и обеспечивать динамическое торможение генераторов при КЗ.

Токоограничивающие устройства трансформаторного типа, основной элемент, которых – трансформатор последовательного включения, во вторичную цепь которого включено то или иное нелинейное сопротивление, в том числе и с релейной (пороговой) характеристикой; его параметры выбираются таким образом, чтобы при предельном токе КЗ в цепи и разомкнутой вторичной обмотке его магнитопровод не насыщался.

ТОУ реакторно-вентильного типа, в них используется комбинация реакторов и управляемых вентилей, рис. 2.12.

а б

в

г д

Рис. 2.12. Схемы токоограничивающих устройств (а...д)

реакторно-вентильного типа

Очевидно, что могут быть и иные схемы реакторно-вентильных токоограничивающих устройств.

Токоограничивающие устройства со сверхпроводниками – принцип действия основан на переходе (почти мгновенном) сверхпроводника их сверхпроводящего в резистивное состояние при изменении его температуры или напряженности магнитного поля на его поверхности. Из-за высокой стоимости охлаждения, ТОУ со сверхпроводниками используют там, где явление сверхпроводимости используется также и в других элементах электроустановки (генераторах, трансформаторах, линиях электропередачи) и где может быть использована централизованная охлаждающая (рефрижераторная) установка. Принципиальные схемы ТОУ со сверхпроводниками приведены на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Схемы токоограничивающих устройств со сверхпроводниками:

1 – магнитопровод; 2 – сетевая обмотка; 3 – экранирующий сверхпроводящий цилиндр

Ряд фирм из Японии, США, Франции, Германии, Великобритании и других стран ведут разработки опытно-промышленных образцов устройств для энергосистем основанных на явлении высокотемпературной проводимости. Разрабатываются устройства двух типов: резистивного и индуктивного. Последнее использует экранирующий эффект сверхпроводников.

В настоящее время по опубликованным данным используются следующие материалы: (BiPb)2Sr2Ca2Cu2O10; Bi2Sr2CaCu2O8.

Ограничение токов КЗ на землю. Для ограничения токов КЗ на землю в сетях напряжением 110–750 кВ целесообразно увеличивать эквивалентное сопротивлений нулевой последовательности относительно точки КЗ, при этом наиболее логичным представляется увеличение сопротивления тех ветвей, которые являются наиболее специфичными с точки зрения циркуляции токов нулевой последовательности. Такими ветвями являются цепи заземления нейтралей трансформаторов и автотрансформаторов и третичные обмотки автотрансформаторов, соединенные в треугольник.

Наиболее просто ограничения токов КЗ на землю можно достичь путем разземления нейтралей части трансформаторов сети, если это допустимо для изоляции их нейтралей и не приводит при отключении КЗ к выделению неэффективно заземленных или даже незаземленных участков сети с неустраненными КЗ на землю. Ограничения токов КЗ на землю можно достичь также путем включения в нейтрали силовых трансформаторов реакторов или резисторов. Эффективность этих средств не одинакова. При одном и том же сопротивлении реакторы более существенно ограничивают ток КЗ, чем резисторы. Однако установка реакторов утяжеляет условия работы изоляции нейтралей при перенапряжениях, особенно атмосферных. Установка резисторов менее эффективна с точки зрения токоограничения, но позволяет обеспечить быстрое затухание апериодической составляющей тока КЗ.

Эффективным средством ограничения токов КЗ на землю может стать замена автотрансформаторов связи на трансформаторы равной мощности, работающие, как правило, с заземленной нейтралью на стороне среднего напряжения. Для ограничения токов КЗ на землю могут быть использованы также ТОУ, включаемые не в нейтраль трансформаторов, а непосредственно в цепь линий электропередачи (так называемые реакторы нулевой последовательности).

Следует отметить, что в случае применения схем блоков с трансформаторами, у которых отсутствуют обмотки, соединенные в треугольник, необходимо произвести предварительный анализ схемы на предмет компенсации гармонических составляющих токов, кратных трем.