Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

лабораторной работе № 41

по курсу общей физики

Уфа 2001

Министерство образования российской федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра общей физики

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

лабораторной работе № 41

по курсу общей физики

Уфа 2001

УДК 535.215

Составитель: Е.В. Трофимова

Изучение газового разряда: Методические указания к лабораторной работе № 41 по курсу общей физики /Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Cост. Е.В.Трофимова .- Уфа, 2000, - c.

Приведена краткая теория, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы по изучению газового разряда и измерению его характеристик.

Методические указания предназначены студентам 1 и 2 курса всех специальностей.

Табл.1, Ил. 8., Библиогр. : 2 назв.

Рецензенты: Строкина В.Р.

Гусейнова Т.И.

Содержание

1. Цель работы 4

2. Теоретическая часть 4

3. Приборы и оборудование 7

4. Требования к технике безопасности 7

5. Описание установки 7

6. Порядок выполнения работы 9

7. Требования к отчету 10

8. Контрольные вопросы 10

Список литературы 10

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 41

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

1. Цель работы

Изучение газового разряда, измерение вольтамперной характеристики газонаполненной лампы, изучение релаксационных колебаний.

2. Теоретическая часть

Прохождение электрического тока через газы называют газовым разрядом. Газы в нормальном состоянии являются изоляторами, носители тока в них отсутствуют. Лишь при создании особых условий в них появляются заряженные частицыэлектроны, ионы и возникает электрический разряд.

Различают несамостоятельную и самостоятельную проводимость газа. Несамостоятельный разряд имеет место, когда носители тока возникают под действием внешнего контура. Если носители тока появляются в результате процессов, обусловленных только электрическим полем, проводимость называют самостоятельной.

Под действием контура в единице объема газа за секунду образуется ni пар ионов. С ионизацией происходит рекомбинация ионов при их встрече. Вероятность их встречи пропорциональна как числу положительных, так и числу отрицательных ионов, т.о. число рекомбинирующих за 1с в единице объема пар ионов пропорциональна квадрату концентрации этих пар

n r=r n2, (2.1)

где rкоэффициент рекомбинации.

В равновесии ni=nr=r n2, их равновесная концентрация пар есть

![]() .

(2.2)

.

(2.2)

Если газом заполнено пространство между электродами, на которые подано напряжение, то часть ионов будет уходить на электроды, создавая ток. За 1 секунду их единицы объема газа на электроды уходит n j пар ионов.

n

j

=![]() ,

(2.3)

,

(2.3)

где jплотность тока, eзаряд иона, l расстояние между электродами.

В равновесии

n i = n r + n j . (2.4)

Плотность тока обязана движению положительных и отрицательных ионов:

J=en+ + en =en(u+ + u)E. (2.5)

Здесь

введено обозначение =![]()

подвижность тока.

подвижность тока.

При

слабых полях плотность тока мала и n

r

>> n

j.

Тогда n![]() и

и

![]() . (2.6)

. (2.6)

Сравнивая выражение (2.6) с законом Ома

j = E , (2.7)

можно определить электропроводность газа

![]() .

(2.8)

.

(2.8)

При

сильных полях

![]() и

и

![]() .

(2.9)

.

(2.9)

Эта плотность тока создана всеми ионами, создаваемыми ионизатором.

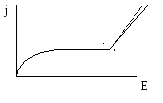

Зависимость плотности тока от напряженности поля показана на рисунке 2.1. При очень сильных полях ионы приобретают такую энергию, что сами могут ионизировать нейтральные атомы. Происходит лавинообразное размножение первичных ионов, созданных ионизатором, и ток резко растет.

Рисунок 2.1

Самостоятельный разряд может возникнуть, если в газе происходит процесс, непрерывно производящий новые электроны взамен ушедших на анод. Например, это может быть вторичная электронная эмиссия с катода под действием бомбардировки его положительными ионами. Если положительный ион при своем движении к катоду приобретает достаточную энергию, то он может выбить из катода несколько электронов. Повышая напряжение на электродах, можно возбудить подобные процессы и осуществить переход от несамостоятельного к самостоятельному разряду. Этот переход называется электрическим пробоем газа, а соответствующее напряжение напряжением зажигания Uз. Оно зависит от давления и химической природы газа, материала катода, электродов и расстояния между ними.

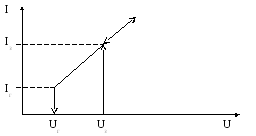

Идеальная вольамперная характеристика изучаемой в данной работе газонаполненной лампы приведена на рисунке 2.2. При напряжениях U<Uз токи в лампе при обычных внешних ионизаторах малы, и мы их рассматривать не будем. Если увеличивать разность потенциалов на электродах лампы, то при значении U<Uз скачком устанавливается значение тока, равное Iз, и лампа «загорается». При дальнейшем росте напряжения, ток растет по закону, близкому к линейному. Если уменьшить напряжение на «горящей лампе», то при напряжении, равном Uз, лампа еще не гаснет. Продолжая уменьшать напряжение, можно увидеть, что лишь при некотором напряжении (напряжении гашения Uг), которое меньше, чем Uз, лампа «гаснет» и ток скачком резко падает. При этом самостоятельный разряд в лампе прекращается. У реальной лампы зависимость I=f(U) является не вполне линейной, причем при U>Uз кривые, снятые при возрастании и убывании напряжения, не совпадают. Но эти отличия не существенны, и мы можем ими пренебречь.

Рисунок 2.2

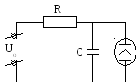

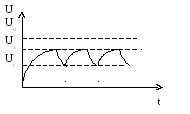

Газонаполненные лампы часто используют для получения релаксационных колебаний. Принципиальная схема генератора релаксационных колебаний полказана на рисунке 2.3. Этот генератор включает источник постоянного напряжения Uо, конденсатора емкостью С, сопротивленияR и газоразрядной лампы Л. Если включить источник, то в цепи пойдет ток, который будет заряжать конденсатор. Разность потенциалов не на обкладках конденсатора будет расти. Одновременно растет разность потенциалов на электродах лампы. Когда она достигнет величины напряжения зажигания Uз, лампа зажжется, ее сопротивление скачком уменьшается и начинает проводить ток. В зажженном состоянии сопротивление лампы значительно ниже сопротивления R, поэтому поддерживать ток в основном будут заряды на обкладках конденсатора. Это приведет к быстрому падению напряжения на конденсаторе, и когда оно достигнет величины напряжения гашения Uг, лампа гаснет и процесс повторяется. Возникают релаксационные колебания. Они происходят по закону, изображенному на рисунке 2.4.

|

|

|

|

Рисунок 2.3 |

Рисунок 2.4 |

Время заряда конденсатора определяется величиной сопротивления R, а время разрядасопротивлением лампы в проводящем состоянии Rл. Поскольку R>>Rл, то время разряда мало по сравнению с временем заряда (рисунок 2.4).