ЖБК / 7сем / Лекции курс ЖБК / Лекция 3

.docЖелезобетонные и каменные конструкции

Лекция 3. Предельные состояния конструкций. Нагрузки и воздействия

ПОНЯТИЕ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ЗАПАСА

До начала XIX века – коэффициент запаса не существовал. Инженерные решения принимались интуитивно на основе предшествующего опыта. Коэффициент запаса появился с развитием теории расчета конструкций, математических методов.

Коэффициент запаса – это отношение предельной нагрузки к такой нагрузке, которая обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции.

Коэффициент запаса – гарантия против разрушения. Увеличение объемов строительства привело к необходимости экономии материалов, и как следствие, к обоснованию коэффициента запаса.

Метод допускаемых напряжений – единый коэффициент запаса, до 1938 года. Фактические коэффициенты запаса – 2…2,5.

Метод расчета по разрушающим нагрузкам приблизил результаты расчета и фактическую несущую способность. Однако коэффициент запаса тоже был единым.

Метод расчета по предельным состояниям – логическое развитие существовавших методов. Было обосновано, что исчерпание несущей способности происходит рядом независимых факторов:

-

изменчивостью нагрузок;

-

изменчивостью свойств строительных материалов;

-

учетом условий изготовления, транспортировки и эксплуатации.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Строительные конструкции и основания рассчитывают на нагрузки и воздействия (смещение опор, изменение температуры и др.) по методу предельных состояний, который применяется в Советском Союзе с 1 января 1955 г. в качестве основного метода расчета.

Под предельным понимают такое состояние конструкции, после достижения которого конструкция (основание, здание или сооружение) перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или требованиям производства работ.

Такой расчет преследует цель не допустить наступления предельных состояний при возведении конструкции здания или сооружения, а также при их эксплуатации.

В расчетах конструкций и оснований учитывают две группы предельных состояний :

первая — по потере несущей способности или непригодности к эксплуатации;

вторая — по непригодности к нормальной эксплуатации (затрудняющие нормальную эксплуатацию), т. е. эксплуатации, осуществляемой без ограничений и внеочередного ремонта в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими и бытовыми условиями.

Расчет по I-ой группе предельных состояний должен предотвратить:

-

разрушение конструкции (расчет на прочность);

-

потерю устойчивости формы конструкции, (расчет на продольный изгиб, расчет устойчивости тонкостенных конструкций и т.п.);

-

потерю устойчивости положения (расчет на опрокидывание, скольжение, всплытие);

-

усталостное разрушение (расчет на выносливость при многократно повторных нагрузках);

-

разрушение при совместном воздействии силовых факторов и неблагоприятном влиянии внешней среды (попеременные замораживания-оттаивания, увлажнения-высушивания, действия агрессивной среды).

Расчет по II-ой группе предельных состояний должен предотвратить:

-

чрезмерные деформации;

-

недопустимое раскрытие трещин;

-

расслоение многослойной кладки (отслоения облицовки).

Появление трещин и их раскрытие проверяют только в железобетонных и каменных конструкциях. В металлических и деревянных конструкциях появление любых трещин недопустимо: возникающая в металле или дереве трещина в последующем развивается и приводит к разрушению конструкции.

Наступление того или иного предельного состояния зависит от значения нагрузок, прочностных свойств материалов, а также от многих факторов (температурный режим, влажность и агрессивность среды, длительность воздействия и многократность повторяемости нагрузки, приближенность расчетных схем и расчетных предпосылок, перераспределение усилий и деформаций и т.п.), которые учитывают с помощью коэффициентов условий работы g.

При расчете необходимо также учитывать степень ответственности и капитальности зданий, степень опасности последствий наступления тех или иных предельных состояний. Для этого применяется коэффициент надежности по назначению gn.

На коэффициент надежности по назначению следует делить предельное значение несущей способности, расчетные значения сопротивлений, предельные значения деформаций, раскрытия трещин или умножать расчетные значения нагрузок, усилий или иных воздействий.

Значение коэффициента надежности по назначению gn

|

Класс ответственности зданий и сооружений |

I |

II |

III |

|

gn |

1,0 |

0,95 |

0,9 |

Повышенный уровень (I класс) принимается для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).

Нормальный уровень ответственности (II класс) принимается для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).

Пониженный уровень ответственности (III класс) принимается для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (летние павильоны, небольшие склады и т.п.).

Учитывая сказанное, можно записать условие 1-ой группы предельных состояний:

F £ Fu , или

Fфакт. (g¦, Y, расчетная схема, Рн) £ Fu (Rn , gm , gn).

При расчете по 2-ой группе предопределенных состояний:

-

по перемещениям – требуется, чтобы прогибы от нормативной нагрузки f не превышали предельных значений прогибов fu, установленных нормами для данного конструктивного элемента f £ [fu];

-

по образованию трещин – усилие от расчетной или нормативной нагрузки должно быть меньше или равно усилию, при котором возникают трещины в сечении F £ [Fcrc] ;

-

по раскрытию трещин – ширина их раскрытия должна быть меньше установленного нормами предельного раскрытия acrc £ [acrc,u].

Метод предельного состояния более достоверен, учитывает величину несущей способности и степень надежности конструкций. Он открывает широкие перспективы для снижения материалоемкости конструкций. Кроме того этот метод открыл проблемы статистического изучения прочностных свойств строительных материалов и изменчивость нагрузок. В этом заключается его прогрессивность и большое практическое значение.

Всю совокупность нагрузок можно разделить на природные и искусственные.

Природные:

-

Метеорологические;

-

Гравитационные;

-

Сейсмические.

От продолжительности действия:

-

Постоянные;

-

Временные (могут быть длительные, кратковременные и особые).

Различают нормативные и расчетные значения нагрузки.

Установленные нормами максимальные нагрузки на конструкцию при ее нормальной эксплуатации являются нормативными Fn.

Возможные отклонения фактических нагрузок от нормативных их значений учитываются коэффициентами надежности по нагрузке gf. Значение этих коэффициентов в большинстве случаев больше единицы. Однако если неблагоприятным для работы конструкции является занижение нагрузки, то значение gf принимается меньшим единицы.

В расчет вводится расчетная нагрузка F, которая определяется как произведение нормативной Fn на коэффициент надежности по нагрузке gf. Расчеты по 2-ой группе предельных состояний ведутся также с учетом коэффициент надежности по нагрузке g¦, но в этих расчетах его численное значение обычно равно 1.

Значение коэффициента надежности по нагрузке g¦

|

№ п/п |

Вид нагрузки |

Значение g¦ |

|

1 |

Собственный вес металлических конструкций |

1,05 |

|

2 |

Собственный вес бетонных и железобетонных конструкций |

1,1 |

|

3 |

Усилия преднапряжения |

1,1 |

|

4 |

Вес стационарного оборудования |

1,05 |

|

5 |

Нагрузка от подвижного автотранспорта |

1,2 |

|

6 |

Равномерно распределенная на перекрытие < 2 кН/м2 > 2 кН/м2 |

1,3 1,2 |

|

7 |

Снеговая нагрузка |

1,4…1,6 |

|

8 |

Ветровая нагрузка на здания и сооружения |

1,4 |

К постоянным нагрузкам относят:

а) вес частей зданий и сооружений;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок).

К временным длительным нагрузкам относятся:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями;

з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл.;

и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением;

к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;

л) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями;

м) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

К кратковременным нагрузкам относятся:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме аналогичных нагрузок, относящихся к длительным;

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением);

д) снеговые нагрузки с полным нормативным значением;

е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;

ж) ветровые нагрузки;

з) гололедные нагрузки.

Временные нагрузки на перекрытия

|

№ п/п |

Здания и помещения |

Нормативные значения, кг/м2 |

|

1 |

Квартиры, жил. помещения домов отдыха, пансионатов, гостиницы, палаты больниц, санаториев, террасы. |

150 |

|

2 |

Служебные помещения административного, научного пер-сонала организаций, школьные классы, бытовые помещения |

200 |

|

3 |

Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, просвещения, науки, ЭВМ. |

Не менее 200 |

|

4 |

Залы: торговые, выставочные, концертные, спортивные, обеденные в ресторанах, читальные |

Не менее 400 400 300 200 |

|

5 |

Книгохранилище, архивы |

Не менее 500 |

|

6 |

Сцены зрелищных предприятий |

Не менее 400 |

|

7 |

Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы, примыкающие к помещениям указанным: а) в п. 1, 2, 3; б) в п. 4, 5, 6. |

300 400 |

К особым нагрузкам относятся:

а) сейсмические воздействия;

б) взрывные воздействия;

в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;

г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых районах.

Снеговые нагрузки

Согласно СНиП 2.01.07-85* полное расчетное значение снеговой нагрузки S на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

S = Sg m ,

где Sg - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным табл.;

|

Район |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

|

Sg, кгс/м2 |

80 |

120 |

180 |

240 |

320 |

400 |

480 |

560 |

m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии со схемой распределения. Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента m принимают по приложению 3 СНиП 2.01.07-85*.

Нормативное значение снеговой нагрузки S0 следует определять умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.

Ветровые нагрузки

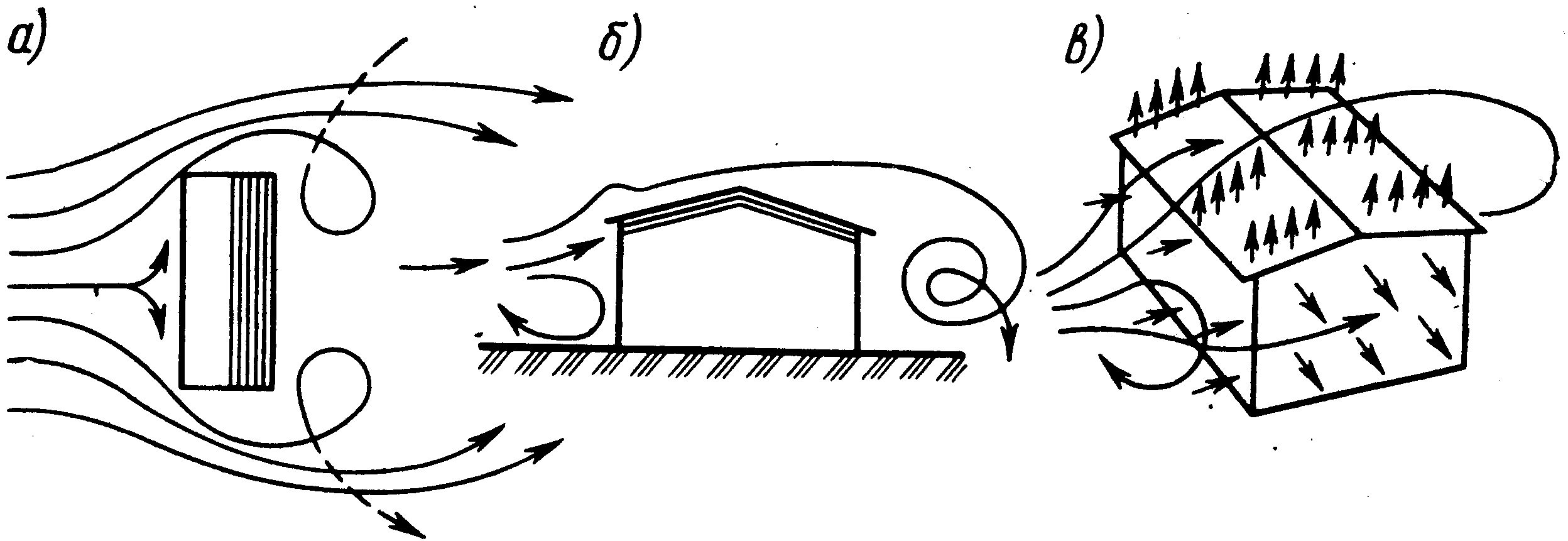

Здания и сооружения представляют собой тела сложной геометрической формы, что приводит к появлению ряда аэродинамических эффектов.

Около 80% напора ветра приходится на лобовую сторону и 60% испытывает подветренная сторона.

Определение ветровых нагрузок производится эксперименталь-ным путем в аэродинамических трубах на моделях.

Характер обтекания воздушным потоком прямоугольного здания: а, б, - направление ветрового потока; в – воздействие ветровой нагрузки на здание

Нормативное значение ветровой нагрузки (кг/м2).

|

Район |

Ia |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

|

W0, кг/м2 |

17 |

23 |

30 |

38 |

48 |

60 |

73 |

85 |

Г. Уфа относится ко II ветровому району Wо = 30 кг/м2.

Интенсивность напора зависит от высоты сооружения и типа местности (А, В и С).

|

Тип местности |

Значение Кz в зависимости от высоты Hm |

||||||||

|

10 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

200 |

300 |

>480 |

|

|

А |

1,0 |

1,25 |

1,5 |

1,7 |

1,85 |

2,0 |

2,45 |

2,75 |

2,75 |

|

Б |

0,55 |

0,85 |

1,1 |

1,3 |

1,45 |

1,6 |

2,1 |

2,5 |

2,75 |

|

С |

0,4 |

0,65 |

0,8 |

1,0 |

1,15 |

1,25 |

1,8 |

2,2 |

2,75 |

Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям пер-вой и второй групп следует выполнять с учетом наиболее неблаго-приятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

В зависимости от учитываемого состава нагрузок различают следующие сочетания нагрузок:

- основные, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;

- особые, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.

При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

- в основных сочетаниях для длительных нагрузок - y1 = 0,95; для кратковременных - y2 = 0,9;

- в особых сочетаниях для длительных нагрузок - y1 = 0,95; для кратковременных - y2 = 0,8.

Наличие временных нагрузок одновременно на всех этажах практически невозможно. Поэтому при определении продольных усилий для расчета стен, столбов, фундаментов и оснований, которые воспринимают нагрузку от двух перекрытий и более, полные значения нормативных нагрузок необходимо снижать умножением на коэффициент сочетания yn<1.