ЖБК / 7сем / Лекции курс ЖБК / Лекция 2

.docЖелезобетонные и каменные конструкции

Лекция 2. Прочностные и деформативные свойства каменной кладки

Напряженное состояние кладки

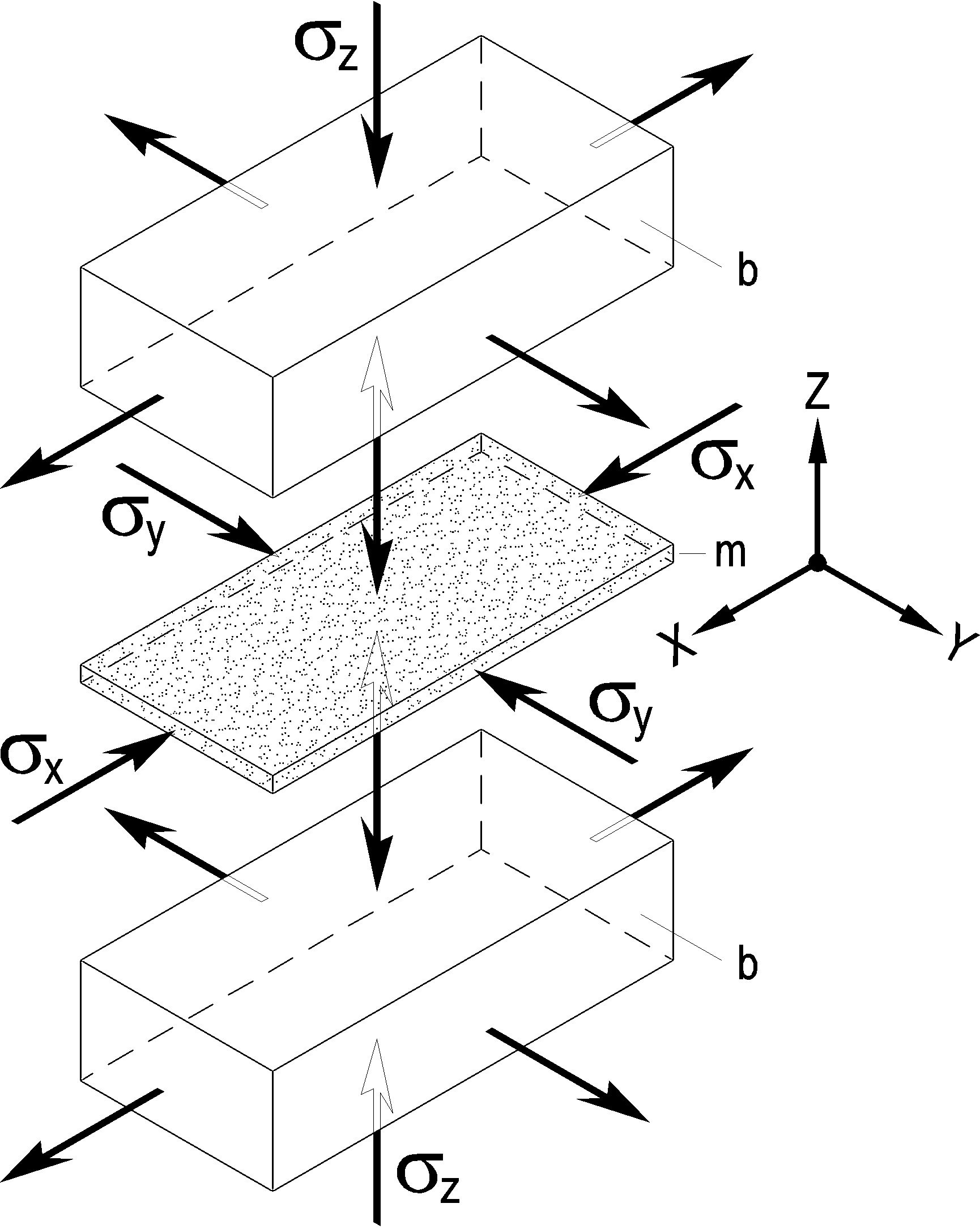

В 1924 г. Гастевым В.А. была опубликована работа, в которой пока-зано, что камень и раствор в кладке находятся в условиях сложного напряжённого состояния даже при равномерном распределении нагру-зки по всему сечению сжатого элемента. Причиной формирования в материалах каменной кладки сложного напряжённого состояния является ряд факторов, обусловленных различием физико-механичес-ких свойств камня и раствора и условиями их работы в структуре каменной конструкции. Одним из основных факторов является значительная неоднородность растворной постели камня в кладке.

Схема работы камня в структуре сплошной кладки из полнотелых камней: 1 - камень; 2 - кладочный раствор; 3 - воздушная полость;

4 - участок местного сжатия;

Передача усилий от камня к камню при действии нагрузки происходит не по всей площади опирания, а по отдельным точкам соприкосновения раствора с камнем. Основной причиной разрушения сжатого камня являются возникающие при этом напряжения изгиба и растяжения.

С ложное

напряжённое состояние, форми-рующееся

в элементах каменной кладки, яв-ляется

причиной, с одной стороны, неполной

реализации в структуре кладки прочностных

характеристик на сжатие камней, с другой

– значительного превышения предела

проч-ности кладки на сжатие относительно

проч-ности кладочного раствора. На

эксплуатаци-онной стадии упрочнение

кладочного цемен-тно-песчаного раствора

на сжатие соответ-ствует напряжениям,

равным 50…100% значения расчетного

сопротивления.

ложное

напряжённое состояние, форми-рующееся

в элементах каменной кладки, яв-ляется

причиной, с одной стороны, неполной

реализации в структуре кладки прочностных

характеристик на сжатие камней, с другой

– значительного превышения предела

проч-ности кладки на сжатие относительно

проч-ности кладочного раствора. На

эксплуатаци-онной стадии упрочнение

кладочного цемен-тно-песчаного раствора

на сжатие соответ-ствует напряжениям,

равным 50…100% значения расчетного

сопротивления.

Наряду с благоприятным для прочности кладки упрочнением кладоч-ного раствора, в кладочном камне в условиях действия сжимающей нагрузки формируются разупрочняющие кладку напряжения растяже-ния sby , составляющие до 0,02…0,04 от величины сжимающего напряжения.

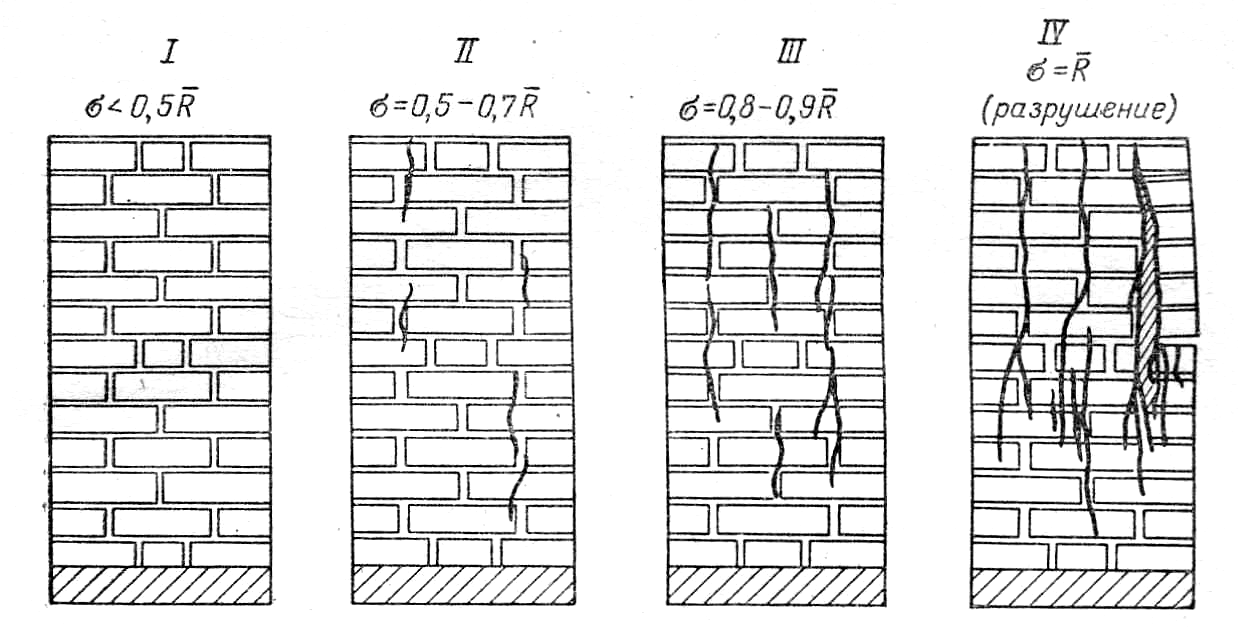

Стадии работы кладки:

I - до появления трещин (50% разрушающей нагрузки) – нормальная эксплуатация;

II - появление небольших трещин в отдельных кирпичах (50-70% разрушающей нагрузки);

III - появление вертикальных трещин, пересекающих несколько рядов кладки;

IV - разрушение кладки от потери устойчивости ввиду ее полного расчленения.

Развитие трещин по высоте кладки, расчленение ее на отдельные гибкие столбики, которые выпучиваясь теряют устойчивость и приводят к разрушению кладки, показывают, что предельная прочность кладки на сжатие (временное сопротивление) Ru всегда меньше прочности камня R1, какой бы высокой прочности ни был раствор:

Ru = Kk R1,

где Кк – конструктивный коэффициент, для кирпичной кладки Кк = 0,5…0,6; для бутовой Кк = 0,15…0,25.

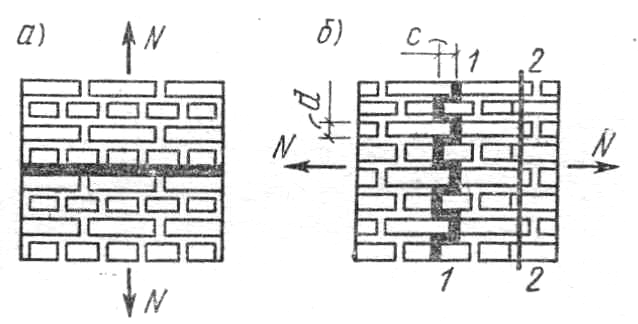

Прочность кладки при сжатии R применяют при расчете стен, столбов, простенков. Если кладка под нагрузкой испытывает осевое растяжение, то в зависимости от направления усилия может произойти разрушение по неперевязанному (а), либо по перевязянному сечению (б).

Временное сопротивление кладки осевому растяжению по неперевязанному сечению Rut равно нормальному сцеплению раствора с камнем:

Rut = S = 3,6 / (1+50 / R2),

где R2 – марка раствора.

Для кладки из камней правильной формы временное сопротивление кладки осевому растяжению по перевязанному (ступенчатому) сечению Rut1 принимают:

Rut1 = Т (с/d) = 7,2 c / (1+50 / R2) d,

где с и d – глубина перевязки и высота одного ряда кладки.

Сопротивление кладки разрыву по камню и вертикальным швам определяется только прочностью на растяжение самого камня Rtk:

Rut2 = 0,5 Rtk

В расчетах кладки на растяжение по перевязанным сечениям принимается меньшая из двух величин Rut1 и Rut2.

Деформативные свойства кладки при сжатии

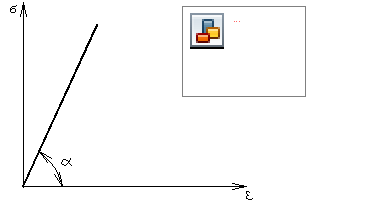

Для идеально упругих тел зависимость между напряжениями s и относительными деформациями e выражается в соответствии с законом Гука прямой линией, отношение s / e постоянно, называется оно модулем упругости

Еупр = s / e = const

Кладка из-за неоднородности не является упругим материалом.

Зависимость s - e - криволинейна. Под действием нагрузки в ней развиваются упругие ey и пластические epl деформации, причем доля пластических (необратимых) деформаций с увеличением нагрузки резко возрастает.

Модуль упругости – переменный и постоянную величину он имеет только в начале координат (до 0,2Ru). Начальный модуль упругости

Eо = ×aRu

где a - упругая характеристика кладки, принимаемая по СНиП II-22-81.

Модуль деформаций при эксплуатационных нагрузках (0,3-0,5Ru) для упрощения принимается E = 0,8E×о.

При длительном воздействии нагрузки кладка обладает свойством ползучести. Деформации ползучести заметны впервые 6-12 месяцев