Лекции ХТБР ГБ,БГБ-08 / л-10н2

.doc

10. Строение и свойства высокомолекулярных добавок

Химические реагенты являются наиболее сильным и гибким средством активного воздействия на свойства промывочных жидкостей.

По функциональным особенностям и местам концентрации в дисперсной системе химические реагенты можно подразделить на две большие группы.

К первой группе могут быть отнесены в основном органические высокомолекулярные реагенты, концентрирующиеся у поверхности раздела следующих фаз:

а) минерал — вода или углеводородная жидкость;

б) вода — углеводородная жидкость (эмульгаторы);

в) вода — газ (пенообразователи или пеногасители).

Ко второй группе относятся реагенты, действующие на свойства промывочных жидкостей, находясь преимущественно в дисперсионной среде (воде). К таким соединениям относятся органические и неорганические вещества, активизирующие или подавляющие действие реагентов первой группы, реагенты, изменяющие структуру и свойства дисперсионной среды, а также соединения, регулирующие концентрацию в ней гидроксидов и связывающие нежелательные ионы.

Наибольшее значение среди химических добавок имеют различного рода природные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры), молекулы которых построены многократным повторением тех или иных определенных структурных единиц. Будучи по свойствам и строению весьма разнообразными, полимеры имеют и ряд общих свойств.

Для полимерных соединений характерна очень большая молекулярная масса, изменяющаяся нередко от 8—10 тыс. до нескольких миллионов. Высокие молекулярные массы полимеров, содержащих в молекуле 1000—1500 и более атомов, обусловливают и особенность их свойств. Они в отличие от низкомолекулярных веществ полидисперсны по молекулярной массе, растворяются с предварительным набуханием и иногда образуют коллоидные растворы. Полимеры не летучи, их очистка затруднена и в большинстве случаев ее осуществляют переосаждением. Если в низкомолекулярных соединениях форма молекулы оказывает незначительное влияние на их свойства, то строение макромолекулы полимеров наряду со строением элементарных звеньев в основном их определяет.

Типы связей между отдельными элементарными звеньями в макромолекуле такие же, как у всех органических соединений.

Полимерные реагенты получают или химической переработкой (модифицированием) природных высокомолекулярных соединений, а также их синтезом из низкомолекулярных веществ. Известны два синтетических метода:

полимеризация — реакция соединения молекул, протекающая без изменения элементарного состава реагирующих веществ и выделения побочных продуктов;

поликонденсация — реакция соединения молекул, сопровождающаяся отщеплением простейших веществ (воды, спирта, аммиака, хлористого водорода и др.).

В отличие от продуктов полимеризации элементарный состав конденсационного полимера не совпадает с элементарным составом исходных веществ. Синтез полимеров из низкомолекулярных веществ возможен в том случае, если их молекулы могут взаимодействовать вследствие активации с двумя другими молекулами, т.е. если исходное вещество, по крайней мере, бифункционально. Вещества являются функциональными, если в их молекулах есть двойные или тройные связи и содержатся функциональные группы (гидроксильная, альдегидная, карбонильная, нитрильная, нитро, сульфо, метоксильная — СН2ОН, фенильная — С6Н5 и др.).

В зависимости от функциональности элементарных звеньев могут образоваться линейные 1, разветвленные 2 и сетчатые 3 полимеры (рис. 1.10).

У линейных полимеров для увеличения длины молекулярной цепи используют только две валентности, остальные валентности насыщаются водородом или другими заместителями. В том случае, когда третья валентность или обе оставшиеся валентности атома углерода служат для дальнейшего роста макромолекулярной цепи того же состава, что и основная цепь, говорят о разветвленных полимерах, если число разветвлений таково, что образуется еще растворимый полимер. Сетчатыми (пространственными) полимерами называют такие вещества, у которых отдельные линейные или разветвленные макромолекулы не могут переходить в раствор. Некоторые сведения о свойствах полимеров, имеющих различное строение макромолекулы (природных и синтетических), приведены в табл. 1.8. Все типы органических соединений, как видно но из таблицы, могут быть использованы в бурении: растворимые высоко- и низкомолекулярные соединения - для химической об работки промывочных жидкостей; сетчатые (пространственные) полимеры — для тампонирования скважин при изоляционных работах и креплении.

Для оценки поведения высокомолекулярных соединений в промывочных жидкостях важное значение имеют два фактора.

1. Наличие в них химических связей, сильно отличающихся энергиями, когда атомы в цепях макромолекул соединяются химическими связями, имеющими энергии порядка сотен кДж/моль, а макромолекулярные цепи связываются друг с другом молекулярно-поляризационными или водородными связями с энергиями до 30 кДж/моль.

2. Гибкость цепей, обусловленная вращением звеньев.

Вращение цепей происходит при неизменных валентных углах молекулы, атомы которой соединены одинарной связью, и приводит к образованию структур нерегулярной формы (рис. 1.11).

Эти структурные формы не существуют в постоянном виде, а непрерывно переходят одна в другую без разрыва химических связей. В результате таких изменений макромолекулы могут либо свертываться, образуя глобулы и клубки, либо выпрямляться. Гибкость полимерной цепи увеличивается с ростом температуры и с уменьшением числа полярных групп. Кроме того, большое влияние на гибкость макромолекулы оказывают наличие боковых цепей (у разветвленных молекул она ниже), воздействие соседних молекул полимера и растворителя. Структурная форма макромолекулы в растворе зависит также от того, находится он в состоянии покоя или движения.

Обычно в состав органических соединений, используемых для обработки промывочных жидкостей входит большое число полярных групп (—ОН, —СООН, =СО, —СОН, -NH2, -CONH2, —SO3H и др.), которые могут оказывать сильное упорядоченное действие на молекулы воды.

По характеристике функциональных групп они подразделяются на неионогенные (группы —ОН, =СО, —СОН, —CONH2*) и ионогенные мицеллярные группы, например —NH2 и =NH) и катионно-анионными (полиамфолиты, содержащие кислотные и основные группы).

Нередко в состав высокомолекулярных соединений, особенно получаемых путем модифицирования природных веществ, одновременно могут входить неионогенные, анионные и катионные полярные группы.

В водных растворах ионогенные соединения участвуют в обменных реакциях и диссоциируют, например, по схеме

- (СООН)п → (- СООNa) п → (- СОО- ) п + nNa+

образуя полианион или поликатион, например, в случае аминогруппы, присоединяющей ион водорода

(-NH2) п → (-NH3+) п

Полиамфолиты в зависимости от рН-среды могут диссоциировать как с образованием полианионов (щелочная среда)

так и поликатионов (кислая среда)

При обработке промывочных жидкостей последнее свойство часто используют для осуществления избирательности физико-химических воздействий реагентов.

Способность макромолекул к диссоциации обусловливает их участие в обменных реакциях друг с другом и неорганическими соединениями. Если в реакциях обмена участвуют ионы с несколькими валентными связями, то макромолекулы могут связываться между собой, образуя нерастворимые пространственные полимеры, или укрупняясь снижать свою растворимость и активность в промывочных жидкостях.

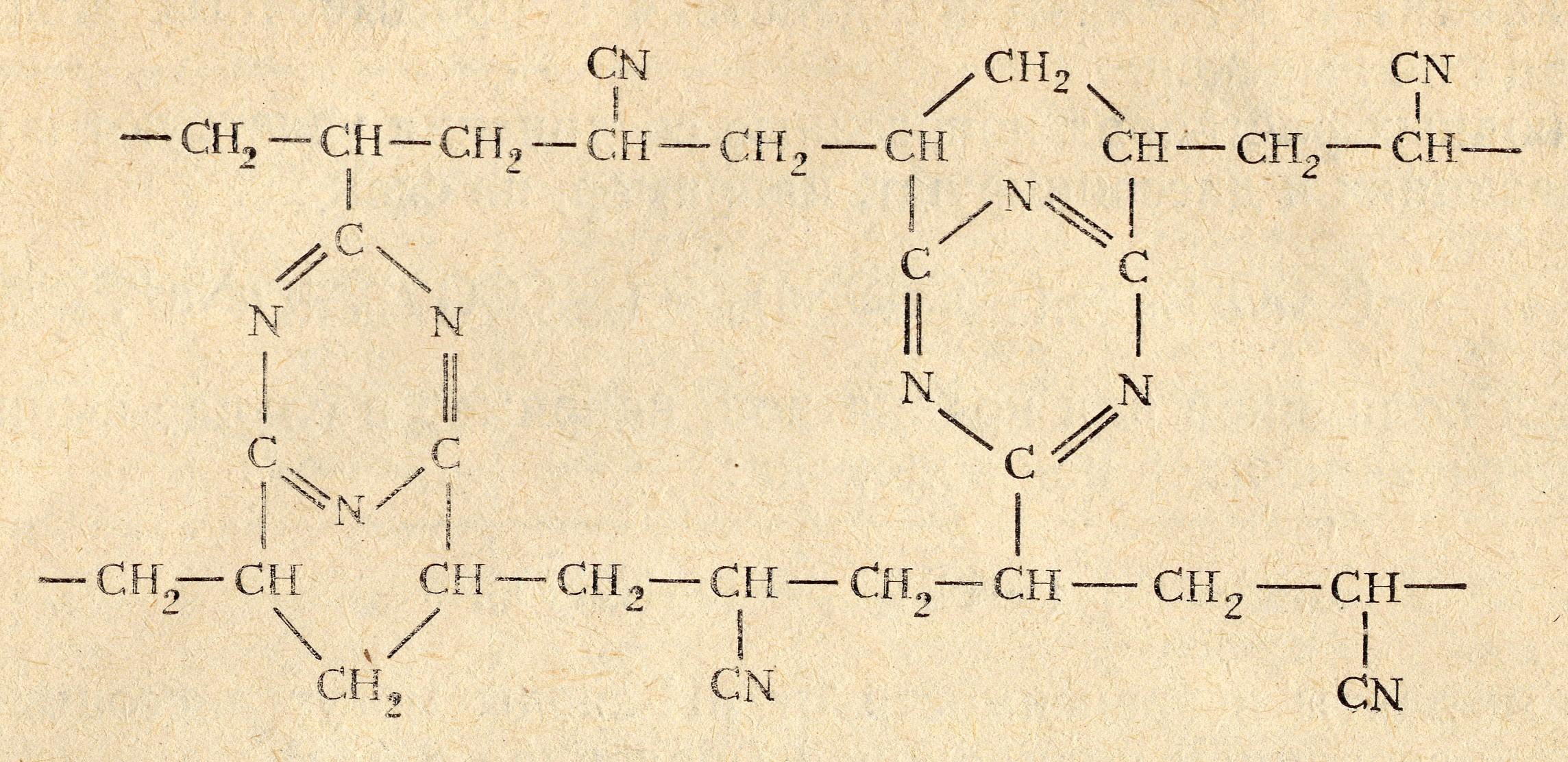

Снижение и потеря растворимости полимеров может наступить и при длительном нагревании. Например, предполагают, что при повышенных температурах очень реакционноспособные нитрильные группы полиакрилонитрила могут взаимодействовать внутримолекулярно с образованием циклов вида

или межмолекулярно с образованием пространственного полимера

Однако чаще при нагревании водных растворов полимеров вначале происходит их расщепление - деструкция с уменьшением молекулярной массы и выделением разнообразных продуктов разложения, иногда мономеров (деполимеризация). Отщепившиеся продукты деструкции могут оказаться реакционнонособными при соответствующих условиях вновь участвовать в реакциях, образуя сильно разветвленные и пространственные структуры.

В промывочной жидкости реакции деструкции могут также протекать под действием химических агентов (химическая деструкция) и механических воздействий (механическая деструкция). Химическая деструкция протекает под действием полярных веществ воды, кислорода, щелочей, кислот и т. д. Наиболее распространенными ее видами являются гидролиз и окислительная деструкция.

При гидролизе боковых функциональных групп изменяется химический состав полимера (например, гидролизованные полиакрилонитрил и полиакриламид). При гидролизе же связей, входящие в состав основной цепи, происходит собственно деструкция уменьшением средней молекулярной массы полимера, как, например, в кислой среде у крахмала.

Окислительная деструкция полимеров в промывочных жидкостя: может возникнуть в присутствии веществ легко распадающихся на свободные радикалы, а также малых количеств металлов переменной валентности (Fe, Cu, Ni, Mn). Эти металлы участвуют в окислительно-восстановительных реакциях и ускоряют образование свободных радикалов.

Явления механической деструкции возникают под действием напряжений изгиба, сдвига, растяжения, кручения и при ударе.

Такой деструкции могут подвергнуться линейные полимеры при истечении через определенные узлы напорной части циркуляционной системы. Разрыв химической связи приводит к образованию активных макроионов и сопровождается возникновением новых связей как в самом полимере, так и в промывочной жидкости, которая изменяет свои свойства. Не учитывая эти факторы, нельзя управлять свойствами, например, полимерглинистых суспензий, используемых в бурении.