14. Кислотно-основные индикаторы

Вещества, изменяющие окраску при изменении реакции среды, – индикаторы – чаще всего сложные органические соединения – слабые кислоты или слабые основания. Схематично состав индикаторов можно выразить формулами НInd или IndOH, где Ind – сложный органический анион или катион индикатора.

Практически индикаторы применяли давно, но первая попытка в объяснении их действия была сделана в 1894 году Оствальдом, создавшим так называемую ионную теорию. Согласно этой теории, недиссоциированные молекулы индикатора и его Ind–ионы имеют в растворе разную окраску, и окраска раствора изменяется в зависимости от положения равновесия диссоциации индикатора. Например, фенолфталеин (кислотный индикатор) имеет молекулы бесцветные, а анионы малиновые; метилоранж (основной индикатор) – желтые молекулы и красные катионы.

фенолфталеин метилоранж

HInd![]() H+

+ Ind–

IndOH

H+

+ Ind–

IndOH![]() Ind+

+ OH–

Ind+

+ OH–

бесцв. малинов. желт. красн.

Изменение [H+] в соответствии с принципом Ле-Шателье приводит к смещениию равновесия вправо или влево.

Согласно хромофорной теории (Ганч), появившейся позднее, изменение окраски индикаторов связано с обратимой перегруппировкой атомов в молекуле органического соединения. Такая обратимая перегруппировка в органической химии называется таутомерией. Если в результате таутомерного изменения строения в молекуле органического соединения появляются особые группировки, называемые хромофорами, то органическое вещество приобретает окраску. Хромофорами называются группы атомов, которые содержат одну или несколько кратных связей, вызывающие избирательное поглощение электромагнитных колебаний в УФ области. В роли хромофорных групп могут выступать группировки атомов и связей, как −N=N− , =С=S , −N=О, хиноидные структуры и т.д.

Когда таутомерное превращение ведет к изменению строения хромофора – окраска изменяется; если же после перегруппировки молекула не содержит более хромофора – окраска исчезнет.

Современные представления основывываются на ионно-хромофорной теории, согласно которой изменение окраски индикаторов обусловлено переходом из ионной формы в молекулярную, и наоборот, сопровождающегося изменением структуры индикаторов. Таким образом, один и тот же индикатор может существовать в двух формах с разным строением молекул, причем эти формы могут переходить одна в другую, и в растворе между ними устанавливается равновесие.

В качестве примера можно рассмотреть структурные изменения в молекулах типичных кислотно-основных индикаторов – фенолфталеина и метилового оранжевого под действием растворов щелочей и кислот (при различных значениях рН).

Реакция, в результате которой, благодаря таутомерной перестройке структуры молекулы фенолфталеина в ней возникает хромофорная группировка, обусловливающая появление окраски, протекает согласно следующему уравнению:

бесцветный бесцветный бесцветный

малиновый

Индикаторы, как слабые электролиты, имеют малые величины констант диссоциации. Например, Кд фенолфталеина равна 2∙10-10 и в нейтральных средах он находится преимущественно в виде своих молекул вследствие очень малой концентрации ионов, почему и остается бесцветным. При добавлении щелочи Н+-ионы фенолфталеина связываются, «стягиваются» с ОН–-ионами щелочи, образуя молекулы воды, и положение равновесия диссоциации индикатора смещается вправо – в сторону увеличения концентрации Ind–-ионов. В щелочной среде образуется двунатриевая соль, имеющая хиноидное строение, что вызывает окраску индикатора. Смещение равновесия между таутомерными формами происходит постепенно. Поэтому и цвет индикатора изменяется не сразу, а переходя через смешанную окраску к цвету анионов. При добавлении в этот же раствор кислоты одновременно с нейтрализацией щелочи – при достаточной концентрации Н+-ионов – положение равновесия диссоциации индикатора смещается влево, в сторону моляризации, раствор снова обесцвечивается.

Аналогично происходит изменение окраски метилоранжа: нейтральные молекулы метилоранжа придают раствору желтый цвет, который в результате протонирования переходит в красный, соответствующий хиноидной структуре. Этот переход наблюдается в интервале рН 4.4–3.1:

желтый красный

Таким образом, окраска индикаторов зависит от рН-среды. Интенсивность окраски таких индикаторов достаточно велика и хорошо заметна даже при введении небольшого количества индикатора, не способного существенно повлиять на рН раствора.

Раствор, содержащий индикатор, непрерывно изменяет свою окраску при изменении рН. Человеческий глаз, однако, не очень чувствителен к таким изменениям. Диапазон, в котором наблюдается изменение окраски индикатора, определяется физиологическими пределами восприятия цвета человеческим глазом. При нормальном зрении глаз способен различить присутствие одной окраски в смеси ее с другой окраской только при наличии как минимум некоторой пороговой плотности первой окраски: изменение окраски индикатора воспринимается только в той области, где имеется 5-10-кратный избыток одной формы по отношению к другой. Рассматривая в качестве примера HInd и характеризуя состояние равновесия

HInd![]() H+

+ Ind–

H+

+ Ind–

соответствующей константой

,

,

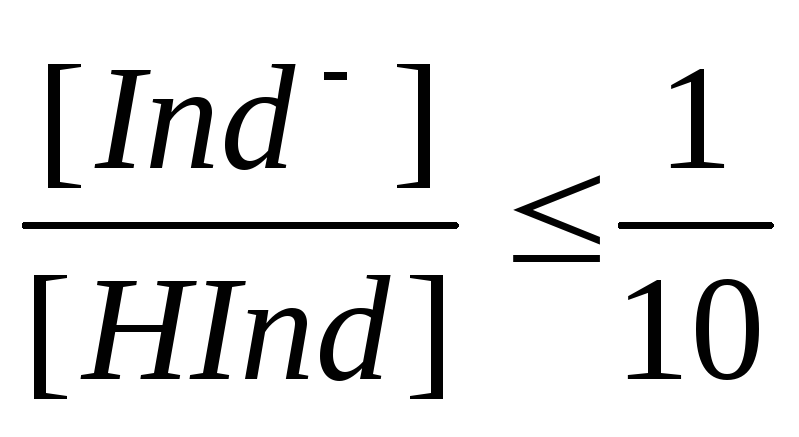

можно написать, что индикатор проявляет свою чисто кислотную окраску, обычно улавливаемую наблюдателем, при

,

,

а чисто щелочную окраску при

.

.

Внутри интервала, определяемого этими величинами, проявляется смешанная окраска индикатора.

Таким образом, глаз наблюдателя различает изменение окраски лишь при изменении реакции среды в интервале около 2-х единиц рН. Например, у фенолфталеина этот интервал рН от 8,2 до 10,5: при рН=8,2 глаз наблюдает начало появления розовой окраски, которая все усиливается до значения рН=10,5, а при рН=10,5 усиление красной окраски уже незаметно. Этот интервал значений рН, в котором глаз различает изменение окраски индикатора, называют интервалом перехода окраски индикатора. Для метилового оранжевого КД = 1,65·10-4 и рК = 3,8. Это означает, что при рН = 3,8 нейтральная и диссоциированные формы находятся в равновесии в приблизительно равных концентрациях.

Указанный диапазон рН величиной приблизительно в 2 единицы для различных индикаторов не приходится на одну и ту же область шкалы рН, так как его положение зависит от конкретного значения константы диссоциации каждого индикатора: чем более сильная кислота HInd , тем в более кислой области находится интервал перехода индикатора. В табл. 18 приведены интервалы перехода и цвета наиболее распространенных кислотно-основных индикаторов.

Для более точного определения значения pH растворов используют сложную смесь нескольких индикаторов, нанесенную на фильтровальную бумагу (так называемый "Универсальный индикатор Кольтгоффа"). Полоску индикаторной бумаги обмакивают в исследуемый раствор, кладут на белую непромокаемую подложку и быстро сравнивают окраску полоски с эталонной шкалой для pH.

Таблица 18.

Интервалы перехода и окраска в различных средах

наиболее распространенных кислотно-основных индикаторов

|

Название |

Цвет индикатора в различных средах | ||

|

Фенолфталеин |

бесцветный рН < 8 |

бледно- малиновый 8.0 < pH < 9.8 |

малиновый pH > 9.8 |

|

Лакмус |

красный рН < 5 |

фиолетовый 5 < рН < 8 |

синий рН > 8 |

|

Метиловый оранжевый |

красный рН < 3.1 |

оранжевый |

желтый |

|

3.1< рН < 4.4 |

рН > 4.4 | ||

|

Метиловый фиолетовый |

жёлтый рН = 0 |

фиолетовый рН > 3 |

|

|

| |||

|

Бромкрезоловый зелёный |

жёлтый рН < 3,8 |

синий рН > 5,6 |

|

|

| |||

|

Бромтимоловый |

жёлтый |

синий pH > 7,7 |

|

|

рН < 6 |

| ||

|

Тимоловый синий |

красный рН < 0,5 |

жёлтый 2,5 < pH < 7,9 |

синий pH > 7,9 |