МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ЭПУ

отчет

по лабораторно-практической работе №4

по дисциплине «Светотехника»

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Студент гр. 2202 |

|

Михеев Д. А. |

. |

|

Николаев А. В. |

||

Преподаватель |

|

Киселев А. С. |

|

|

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы – исследование спектров источников оптического излучения, а также их цветовых характеристик.

4.1. Основные положения

Спектром излучения называется зависимость спектральной плотности мощности излучения (Iλ или Iν) от длины волны λ или частоты ν электромагнитных колебаний:

В работе исследуются оптические спектры ряда источников, имеющих различную природу излучения. Излучение равновесно нагретого тела определяется излучением его возбужденных атомов, обладающих широкой гаммой энергий в соответствии с распределением Максвелла. Вследствие этого спектр излучения тела, нагретого до температуры T, находящегося в термодинамическом равновесии с окружающей средой, имеющей температуру T0, является сплошным. С ростом T длина волны λmax, соответствующая максимуму спектра излучения, уменьшается. Величина сдвига при этом определяется вторым законом Вина: λmaxT = 2.9 ·103 мкм·К. Величина самого максимума излучения пропорциональна T5. Интегральная плотность мощности излучения возрастает пропорционально (T4 – T04). Спектр излучения абсолютно черного тела с точностью до единиц процентов описывается функцией Планка. Спектры реальных нагретых тел могут существенно отличаться от спектра абсолютно черного тела. Особенности это относится к тепловому излучению селективных тел, у которых коэффициент излучения зависит не только от температуры, как у нагретых серых тел, но и от длины волны. Общей тенденцией является увеличение коэффициента излучения по мере возрастания температуры.

Эффективным источником оптического излучения является положительный столб газового разряда. Спектр излучения положительного столба газоразрядных источников оптического излучения в большой мере зависит от рода и давления газа, плотности тока и геометрии разрядного промежутка. При низком давлении, когда частота соударений атомов невелика, спектр определяется излучением отдельных возбужденных атомов. Так как уровни энергии атомов в газе дискретны, то спектр излучения газа при низком давлении носит явно выраженный линейчатый характер: Δλ < λi+1 – λi, что свидетельствует о неравновесном состоянии плазмы. Ширина линий Δλ излучения практически определяется эффектом Доплера, возникающим вследствие теплового движения излучающих атомов. По мере повышения давления газа усиливается столкновительное взаимодействие между атомами, растет температура газа и, как следствие, наблюдается дальнейший рост Δλ. С повышением давления газа становятся более вероятными ступенчатые процессы, сопровождающиеся появлением новых нерезонансных линий излучения, возникающих в результате оптических переходов между возбужденными состояниями атомов. Под влиянием этих процессов изменяются соотношения интенсивностей различных отдельных спектральных линий. Оказывается, возможным резонансное поглощение собственного излучения в объеме газа с последующим его переизлучением. В результате резонансного поглощения в центре линий излучения могут образовываться провалы, а также происходить смещение крыльев линий. Подобный эффект, называемый самообращением линий, особенно ярко проявляется в излучении натриевых газоразрядных ламп высокого давления, широко используемых для целей освещения. При сверхвысоких давлениях (СВД) газа и больших плотностях тока в результате торможения электронов в микрополях ионов, процессов рекомбинации электронов и ионов в объеме, повышения температуры газа дополнительно к уширенным линиям возникает достаточно мощное излучение, которое имеет сплошной спектр. Так, СВД-разряд в ксеноне формирует интенсивное оптическое излучение, близкое по спектру к солнечному. Напротив, спектр ртутного СВД-разряда наряду со сплошным фоном содержит мощные широкие линии ртути.

Оптическое излучение может возникать в результате люминесценции твердых тел. Внешняя энергия селективно поглощается веществом, преобразуется и генерируется в виде оптического излучения, избыточного над равновесным тепловым излучением. Разновидностью люминесценции является фотолюминесценция, когда некое вещество возбуждается под действием относительного коротковолнового излучения, частично теряет энергию на внутренние переходы и генерирует кванты с длиной волны, большей длины волны возбуждающих квантов. Такая трансформация излучения происходит, например, при оптической накачке активных сред твердотельных лазеров и в люминофорах. Люминофоры, используемые в ртутных газоразрядных источниках света низкого и высокого давлений, эффективно возбуждаются ультрафиолетовым (λ = 253 нм) излучением ртутного разряда. Спектр излучения в этом случае носит смешанный характер: наряду с “просачивающимися” сквозь слой люминофора относительно узкими спектральными линиями ртути появляются интенсивные полосы, обусловленные фотолюминесценцией люминофора.

Спектры излучения на практике исследуются с помощью монохроматоров и спектрометров, имеющих обычно в качестве диспергирующих элементов призму либо дифракционную решетку. Диспергирующий элемент преобразует спектральное распределение исследуемого излучения, попадающего во входную щель спектрального прибора шириной d, в пространственное распределение. Разнесенные в пространстве спектральные составляющие излучения могут направляться в выходную щель посредством перемещения диспергирующего элемента. Выходная оптика монохроматора проецирует изображение входной щели в плоскость выходной, поэтому используются одинаковые входная и выходная щели. Также возможно использование многоэлементных фотоприемников, которые способны перекрывать сразу весь диапазон чувствительности прибора. В дифракционном монохроматоре функции диспергирующего элемента и выходной оптики выполняет вогнутая дифракционная решетка.

В данной работе используется дифракционный спектрометр с приемником в виде ПЗС-линейки (рис. 1). Сначала излучение, пройдя оптическое волокно, попадает в спектрометр через узкую входную щель, имеющую малую апертуру. Затем излучение направляется на дифракционную решетку. Решетка отражает составляющие спектра под разными углами, которые затем попадают на ПЗС-линейку.

Рис. 1. Упрощенная оптическая схема спектрометра: 1 – оптическое волокно; 2 – входная щель; 3 – оптический затвор; 4 – вогнутая дифракционная решетка; 5 – ПЗС-линейка

Каждый пиксель ПЗС-линейки соответствует определенному диапазону длин волн. Затем происходит обработка электрического сигнала, полученного с ПЗС, и его отправка на ПК по интерфейсу USB.

Для оценки возможностей монохроматора различать отдельные близкорасположенные линии с длинами волн λ1, λ2 используют также параметр λ1/ Δλ0, называемый разрешающей способностью прибора.

При регистрации с помощью монохроматора какого-либо спектра истинное значение спектральной функции Iλ = f (λ) на выбранной длине волны искажается за счет селективности спектральных свойств ПЗС-фотоприемника и пропускания оптического волокна. Экспериментальный спектр, зарегистрированный фотоприемником монохроматора, называют редуцированным, т. е. приведенным, пересчитанным с учетом спектральной характеристики всего оптического тракта спектрометра Спектрометры, оснащенные ПЗС-линейкой, позволяют получать истинные спектры при помощи встроенной в управляющую программу функции спектральной коррекции.

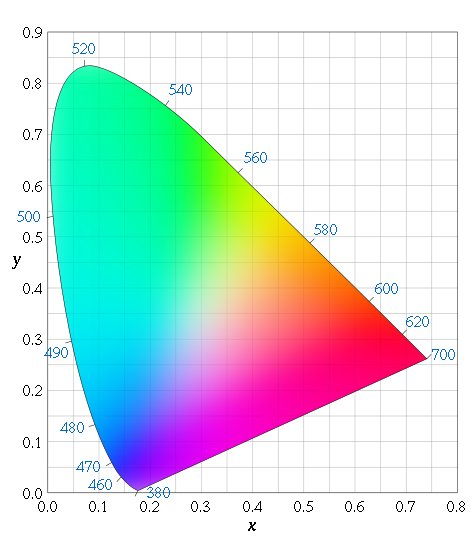

Зная истинный спектр излучения, можно произвести расчет цветовых характеристик источника света. Одним из вариантов колориметрических систем является система XYZ.

Рис 2. Колориметрическая система XYZ

Цветовой температура Tц данного источника света называется температура абсолютно черного тела, при которой координаты цветности его излучения близки в пределах заданного допуска к координатам цветности рассматриваемого излучения на цветовом треугольнике XYZ. С достаточной степенью точности цветовая температура может быть определена при помощи выражения

Tц = 5520,33 – 6823,3P + 3525P2 – 449P3,

P = (x – 0,332) / (y – 0,1858).

Рис. 3. Схема установки

О бработка

результатов

бработка

результатов

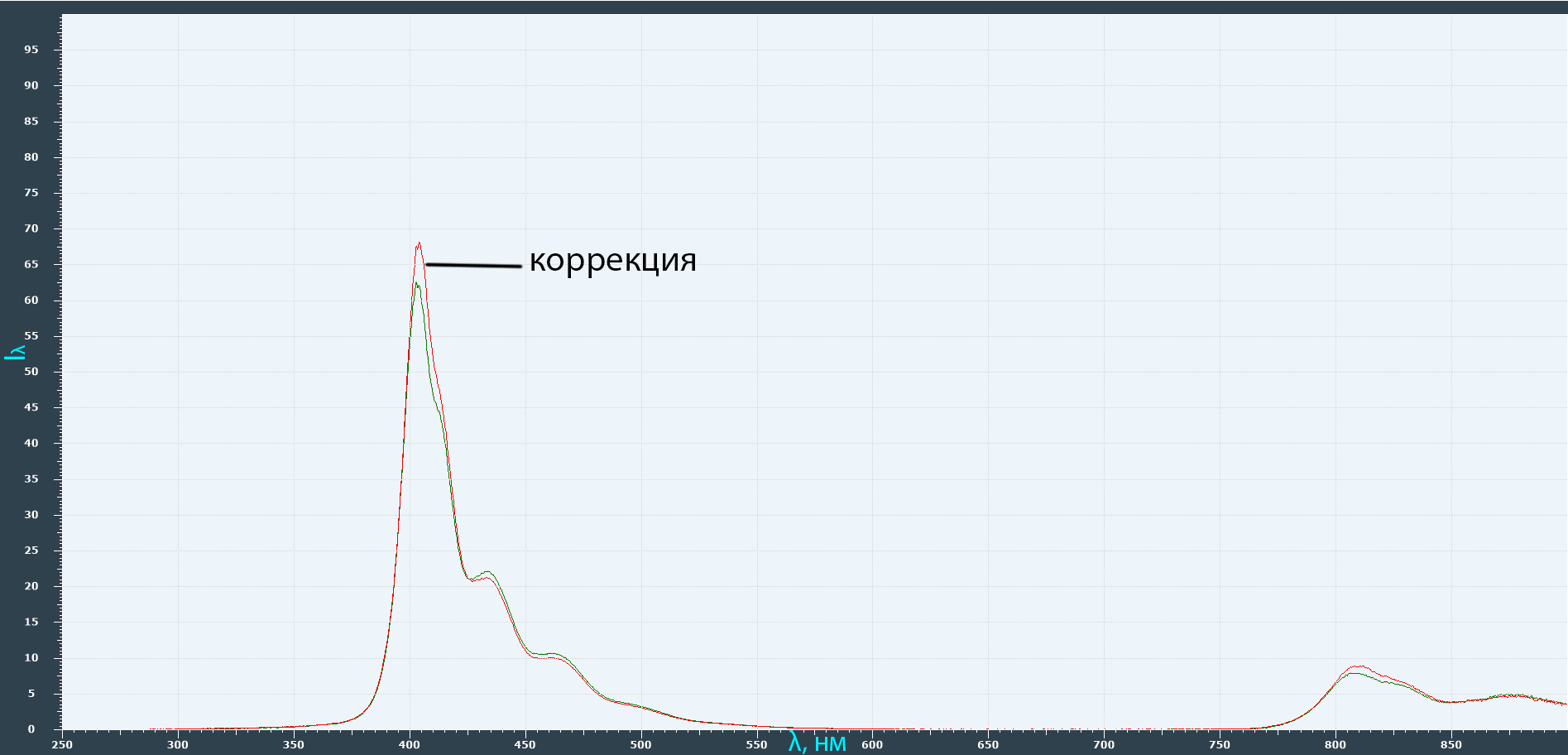

Рис. 4. Лампа накаливания без спектральной коррекции

Рис. 5. Лампа накаливания c спектральной коррекцией

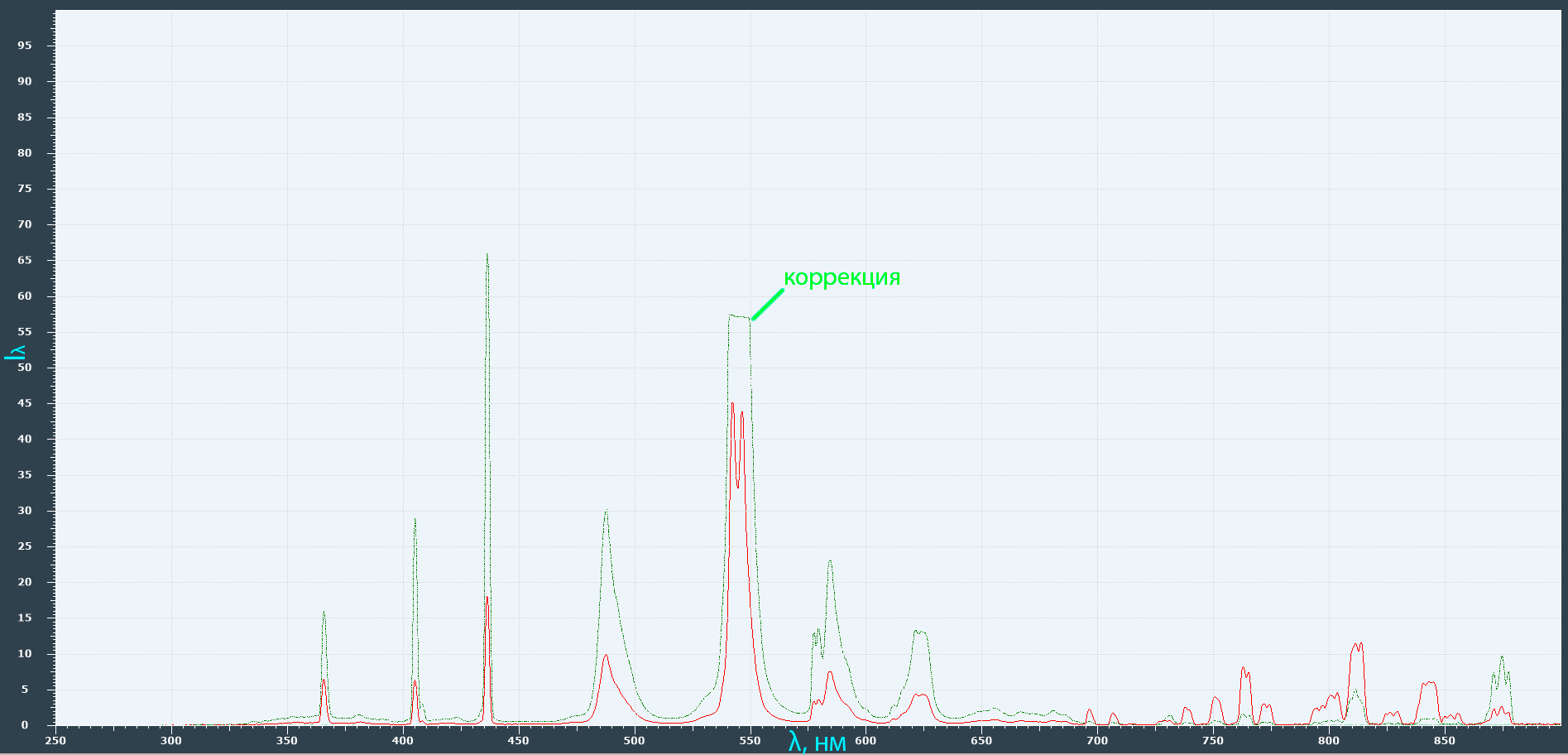

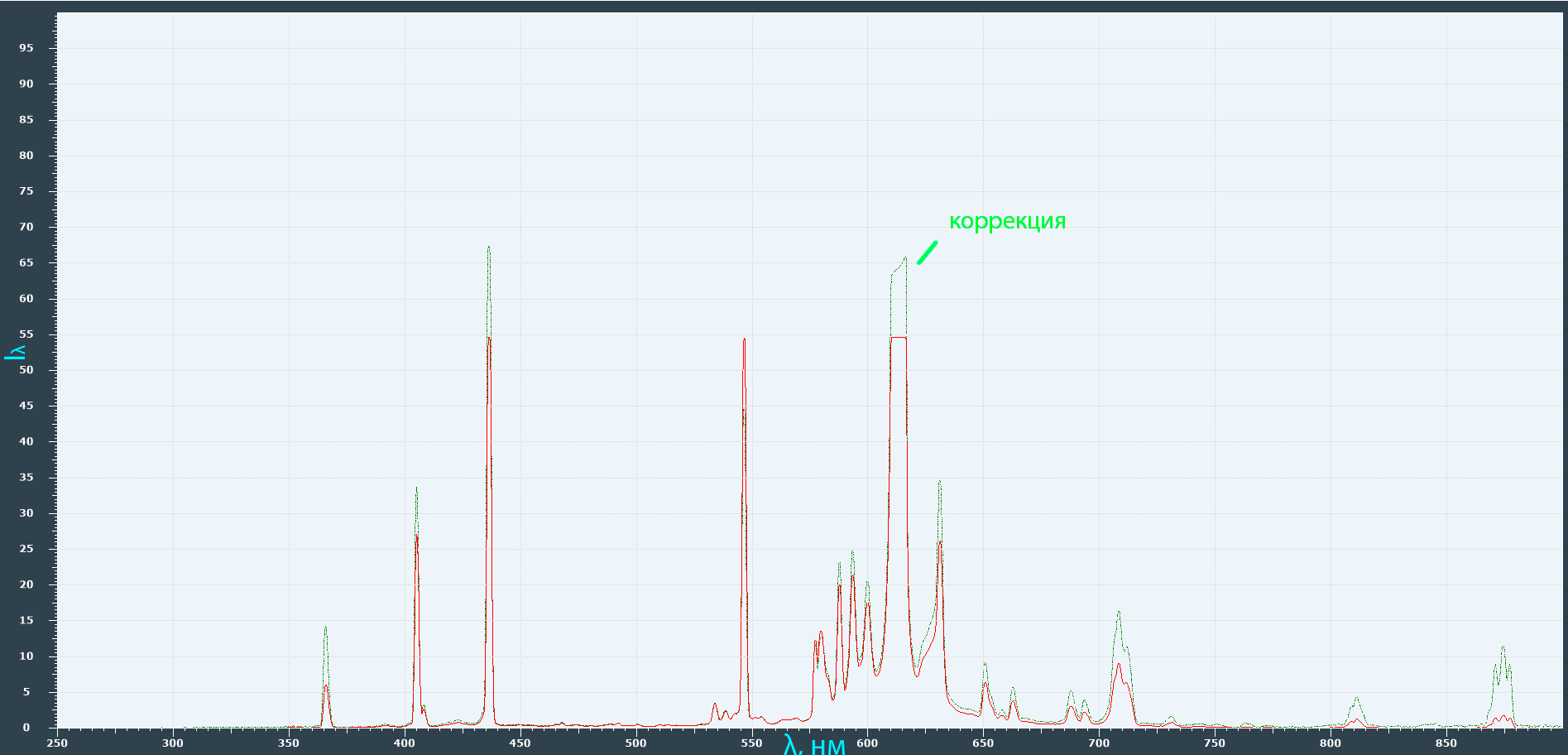

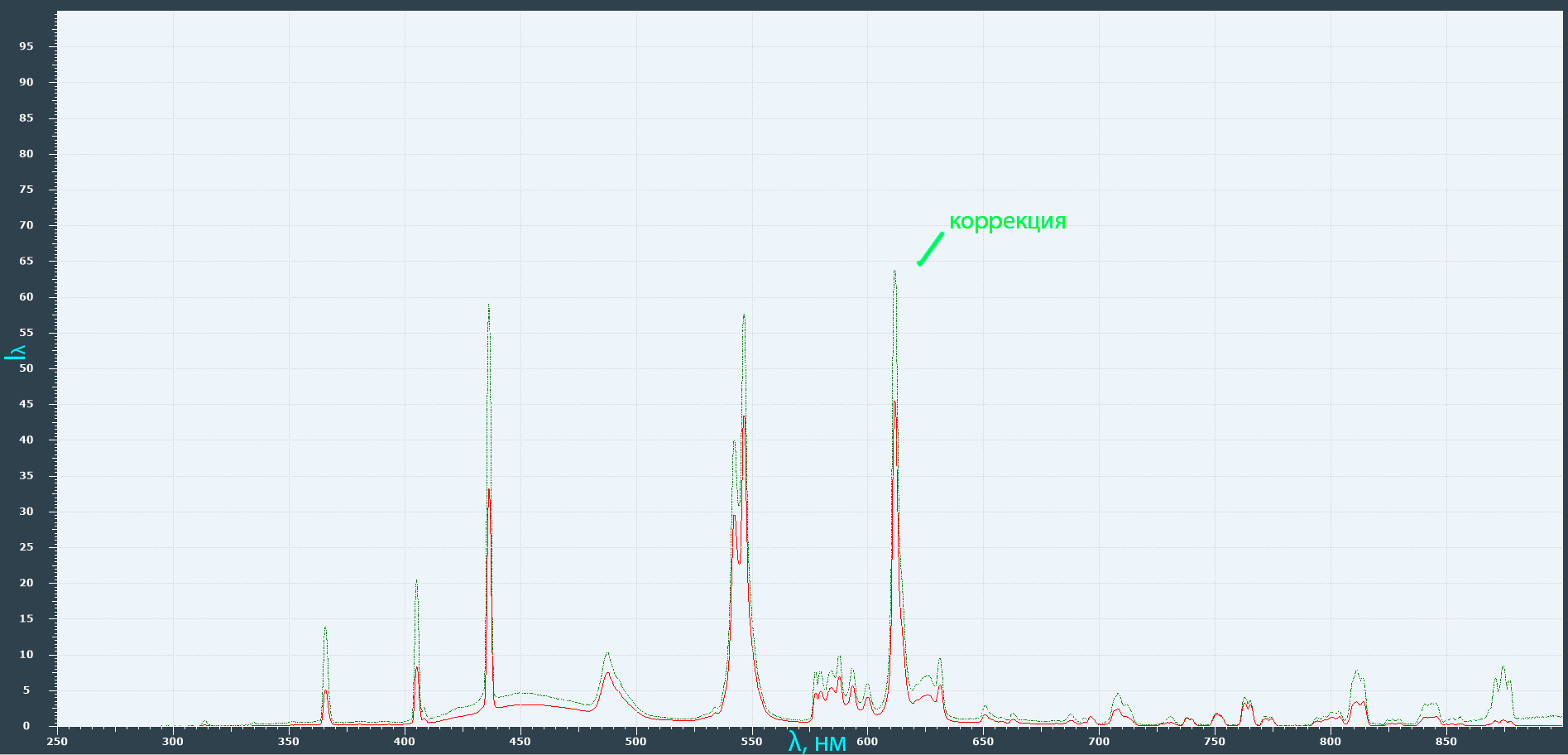

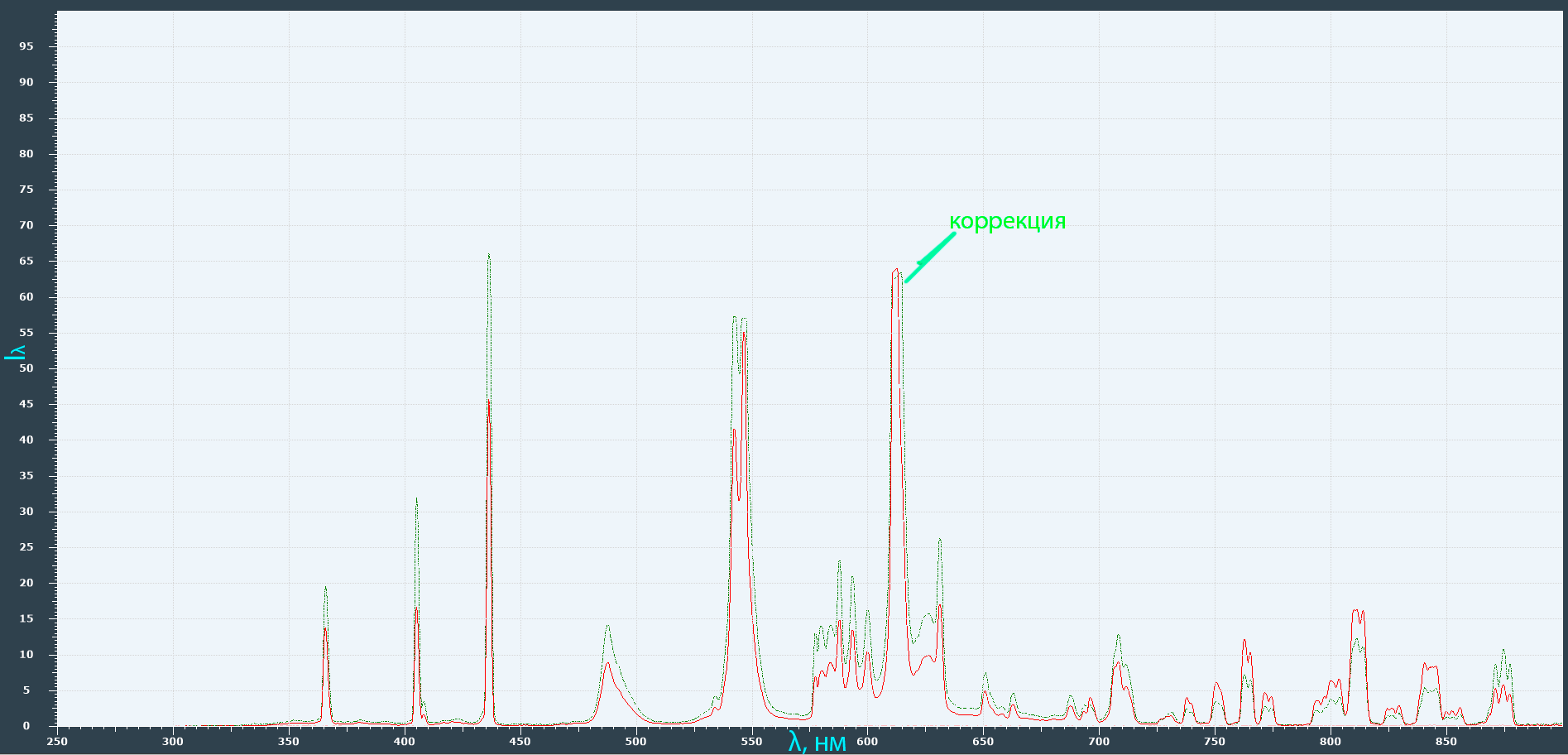

Рис. 6. Зеленая люминесцентная лампа

Рис. 7. Красная люминесцентная лампа

Рис. 8. Белая люминесцентная лампа

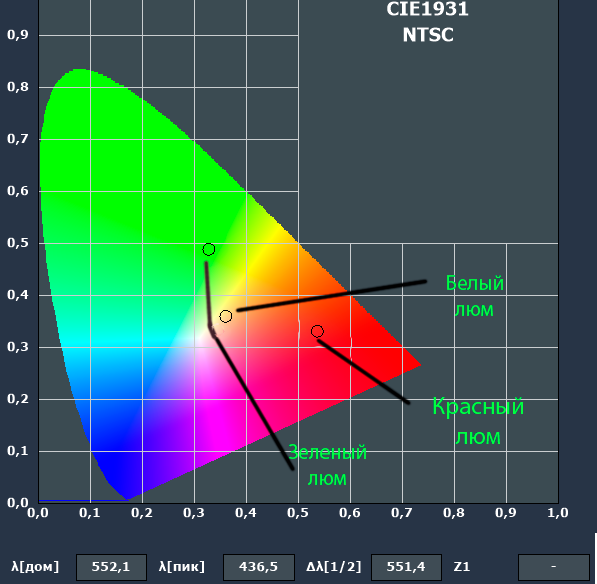

Рис. 9. Цветовая диаграмма люминесцентных ламп

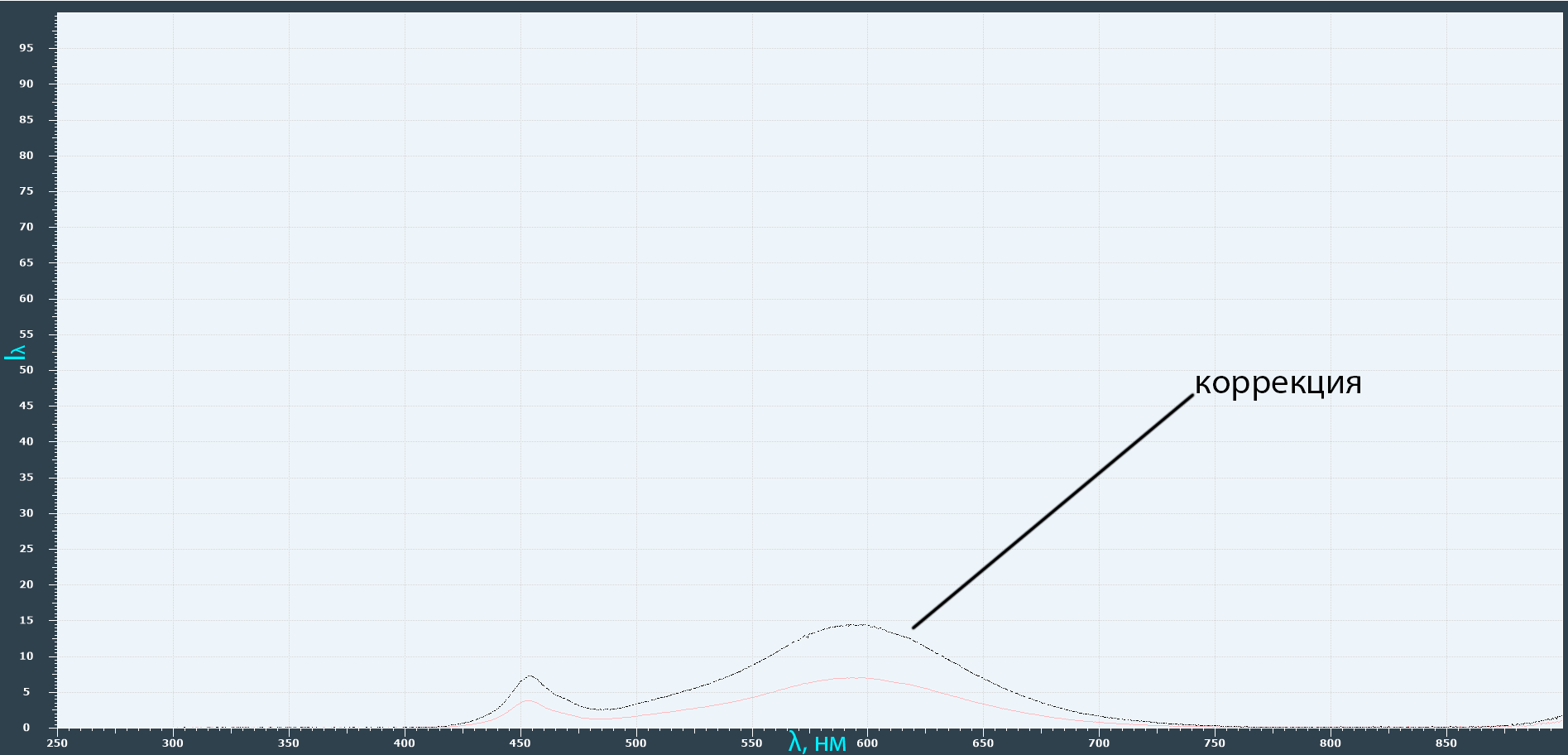

Рис. 10. 30 Вт светодиодная лампа

Рис. 11. 11 Вт светодиодная лампа

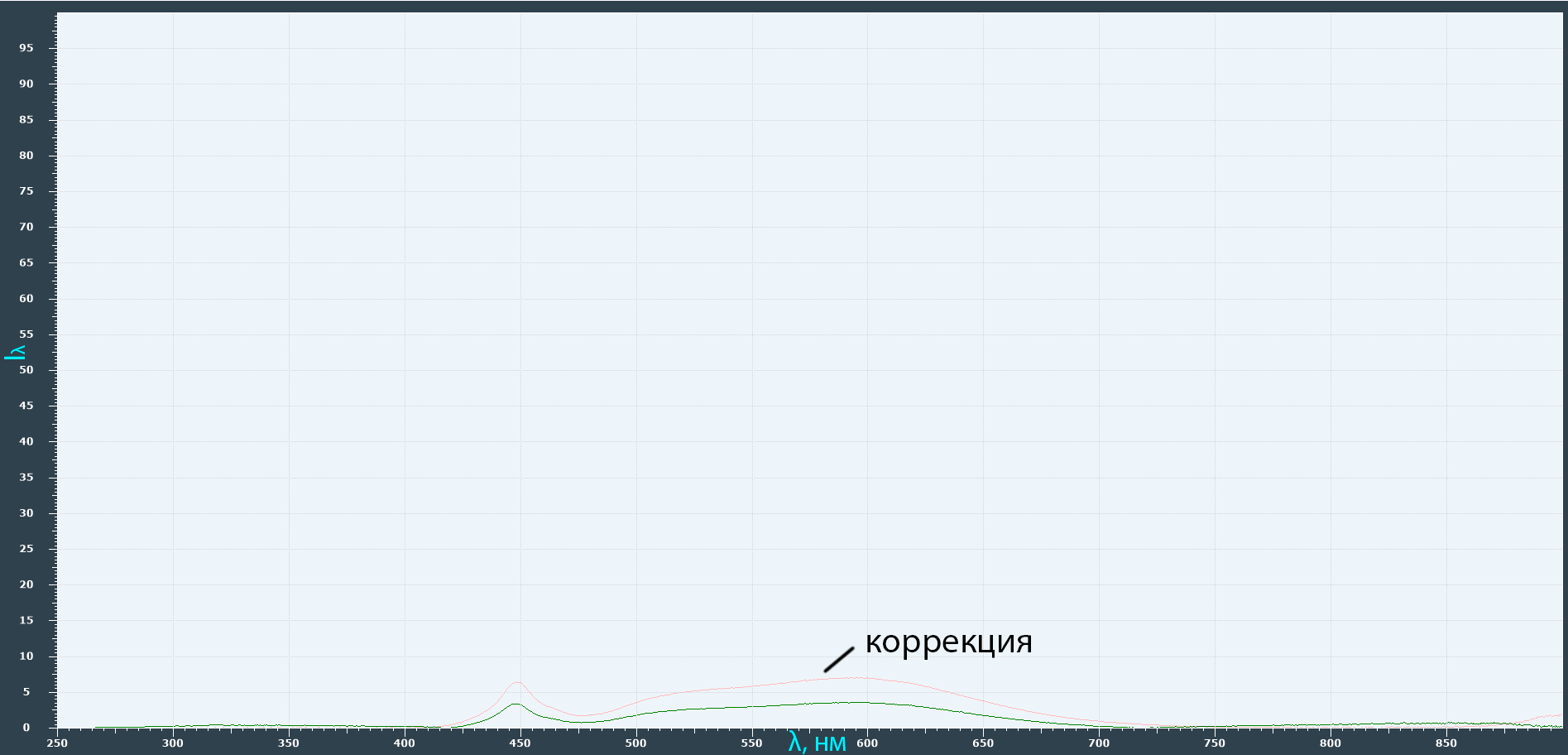

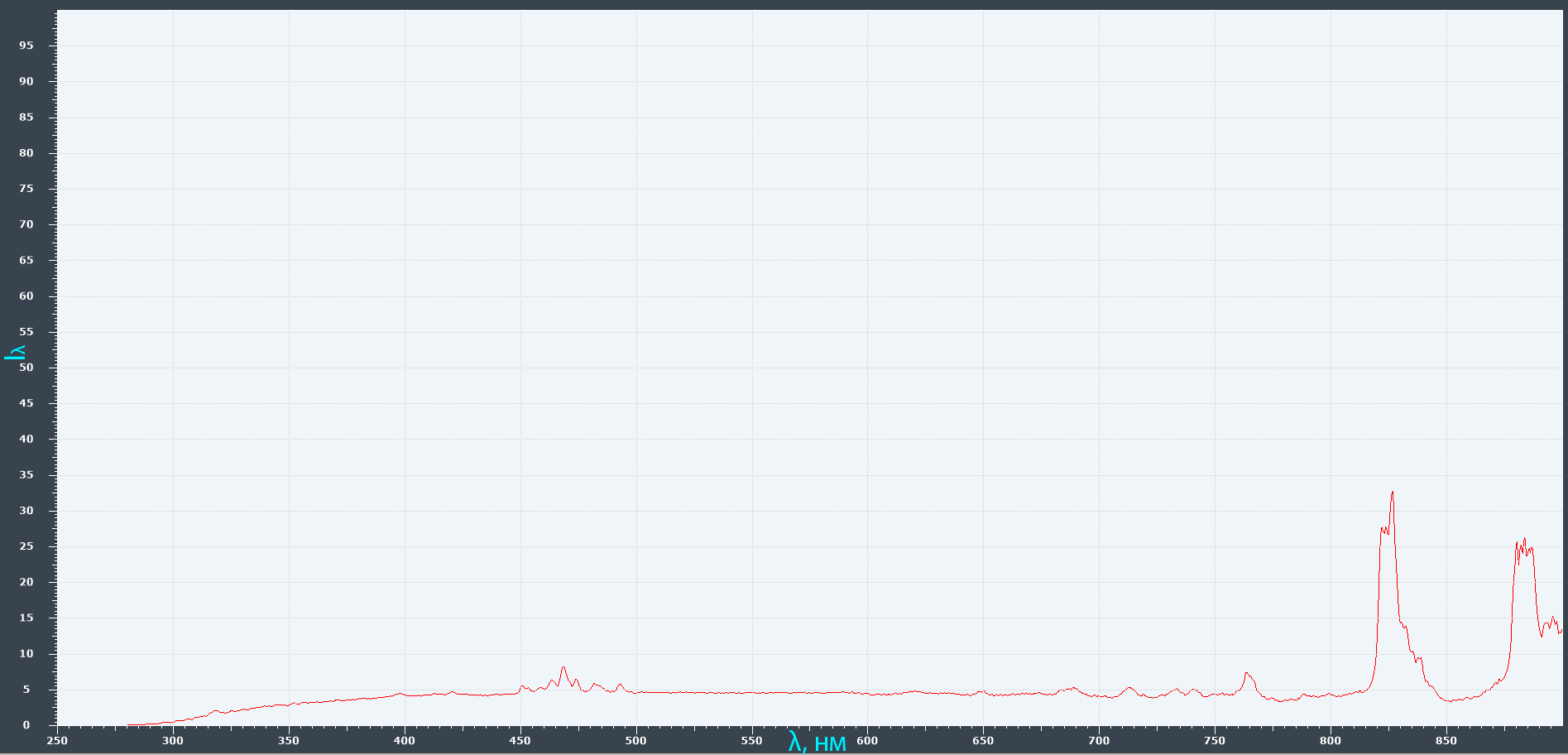

Рис. 12. 9 Вт светодиодная лампа

Рис. 13. 6 Вт светодиодная лампа

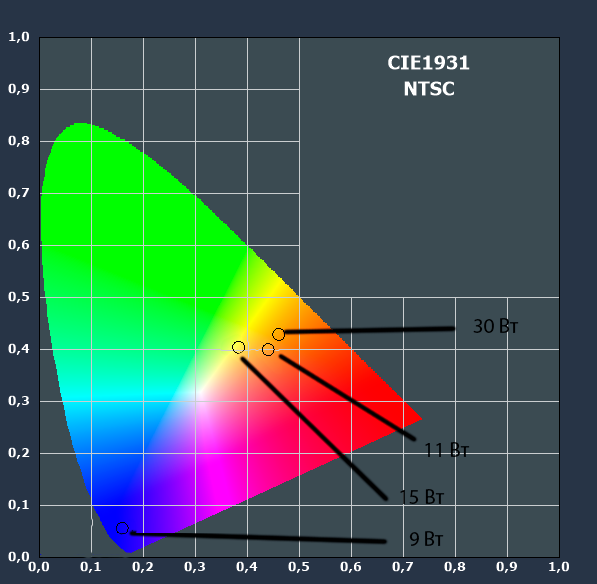

Рис. 14. Цветовая диаграмма светодиодных ламп

Рис.

15. УФ лампа Рис. 16. Ксеноновая лампа

Рис. 16. Ксеноновая лампа

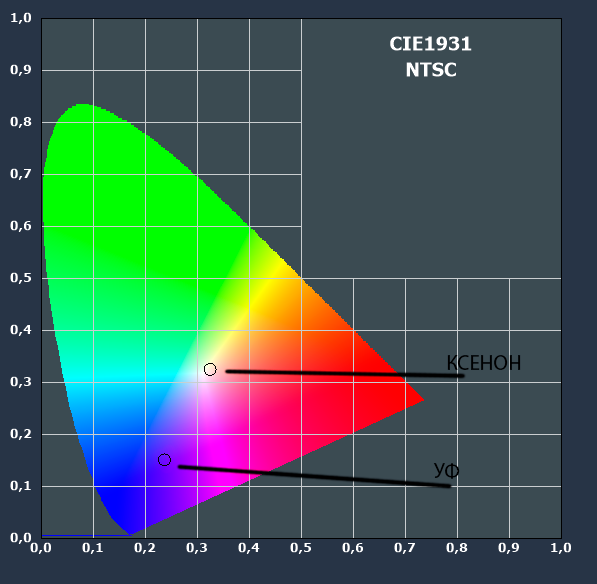

Рис. 17. Цветовая диаграмма УФ и ксеноновой ламп

Проведем расчет температуры через закон Вина:

Пример расчета для №1:

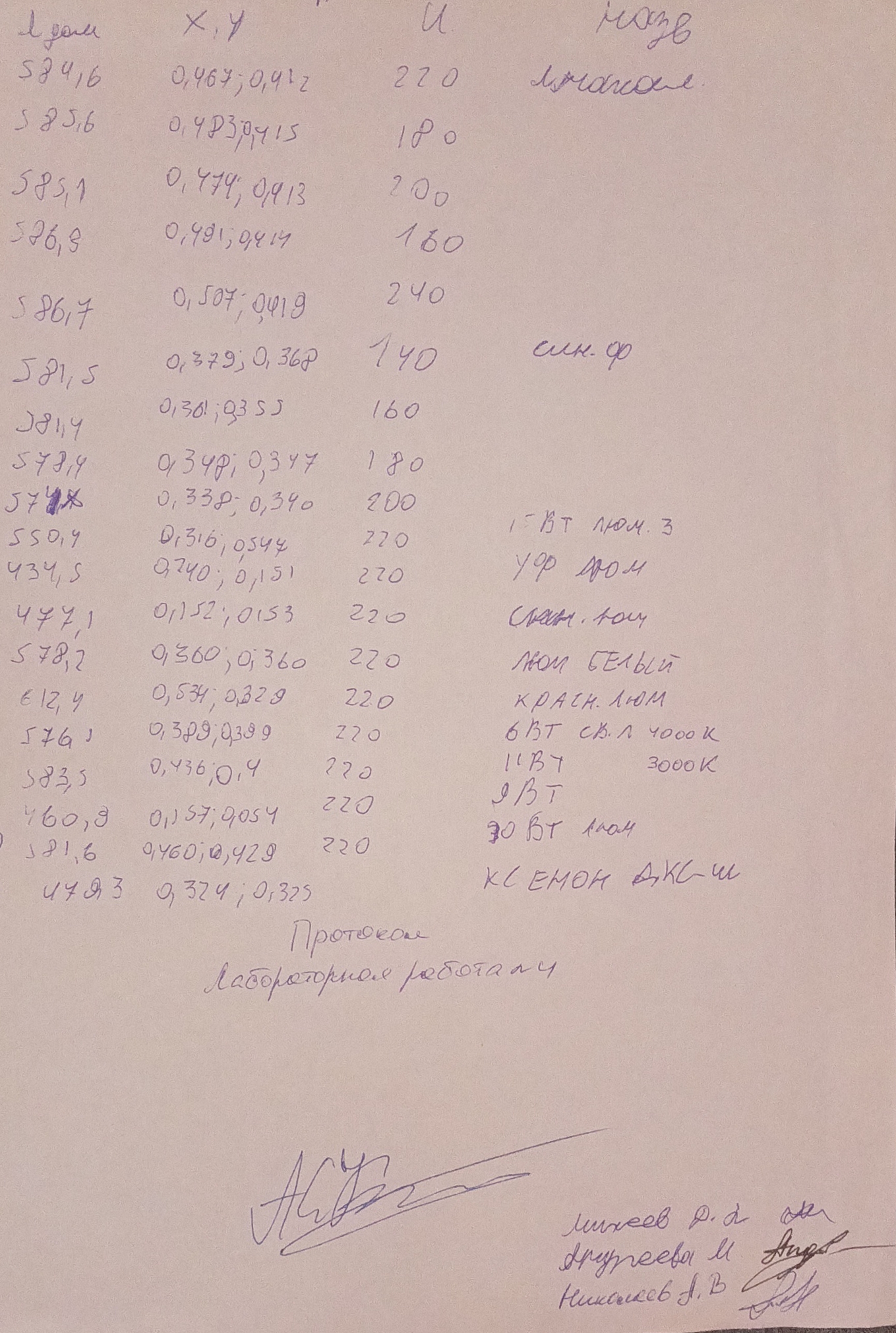

Таблица 1. Расчеты температуры.

№ |

λдом |

x |

y |

U, В |

Название |

T, К |

1 |

586.3 |

0.491 |

0.414 |

160 |

Лампа накаливания |

4941.16 |

2 |

585.6 |

0.483 |

0.415 |

180 |

|

4947.06 |

3 |

585.1 |

0.474 |

0.413 |

200 |

|

4951.29 |

4 |

584.60 |

0.467 |

0.412 |

220 |

|

4955.53 |

5 |

586.7 |

0.507 |

0.419 |

240 |

|

4937.79 |

6 |

581.5 |

0.379 |

0.368 |

140 |

Лампа накаливания (синий фильтр) |

4981.94 |

7 |

581.4 |

0.361 |

0.355 |

160 |

|

4982.80 |

8 |

578.4 |

0.348 |

0.347 |

180 |

|

5008.64 |

9 |

574 |

0.338 |

0.34 |

200 |

|

5047.04 |

10 |

550.4 |

0.316 |

0.547 |

220 |

Зеленая Люм |

5263.44 |

11 |

434.5 |

0.24 |

0.151 |

220 |

УФ Люм |

|

12 |

477.1 |

0.152 |

0.153 |

220 |

Синий Люм |

|

13 |

578.2 |

0.36 |

0.36 |

220 |

Белый Люм |

5010.38 |

14 |

612.4 |

0.534 |

0.329 |

220 |

Красный Люм |

|

15 |

576.1 |

0.389 |

0.399 |

220 |

6 Вт Светодиодная 4000К |

5028.64 |

16 |

583.5 |

0.436 |

0.4 |

220 |

11 Вт Светодиодная 3000К |

4964.87 |

17 |

460.9 |

0.157 |

0.054 |

220 |

9 Вт |

6285.53 |

18 |

581.6 |

0.46 |

0.429 |

220 |

30 Вт Люм |

4981.09 |

19 |

479.3 |

0.324 |

0.325 |

|

Ксенон ДКС-Ш |

6044.23 |

Рис. 18. Цветовая температура лампы накаливания

Рис. 19. Цветовая температура лампы накаливания с синим фильтром

Вывод:

В ходе лабораторной работы была исследована зависимость спектральных и цветовых характеристик различных источников света, включая лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные лампы. Для анализа использовались спектрометры с ПЗС-линейками.

Было выявлено, что не все исследуемые светодиодные лампы имеют цветовую температуру, весьма отдаленную от белого цвета, что может влиять на ощущение цветопередачи при использовании таких ламп. Цветовая диаграмма действительно подтвердила о наличии доминирующей длины волны, соответствующей цвету лампы для люминесцентных ламп, зеленые лампы в реальности оказались зелеными. Цветовая диаграмма для Ксеноновой лампы показала, что эта лампа дает почти чисто белый цвет.

Спектральная коррекция наиболее сильно повлияла на лампы накаливания, что может быть связано с тем, что часть энергии уходит на тепловое излучение. Остальные лампы почти не меняли свой спектр с использованием спектральной коррекции.

Также было проведено исследование зависимости цветовой температуры от напряжения для ламп накаливания при повышении напряжения температура увеличивается. Понижение (рис.18) при переходе на 240 В могло быть вызвано, конструкционными особенностями – лампа была рассчитана на 220 В.