МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ЭПУ

отчет

по лабораторно-практической работе №2

по дисциплине «Светотехника»

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВЕТОДИОДОВ

Студент гр. 2202 |

|

Михеев Д. А. |

. |

|

Николаев А. В. |

||

Преподаватель |

|

Киселев А. С. |

|

|

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы – исследование спектральных характеристик светодиодов на основе различных полупроводниковых материалов и влияния на ширину и форму спектральных линий токового и температурного режимов СД.

Основные положения

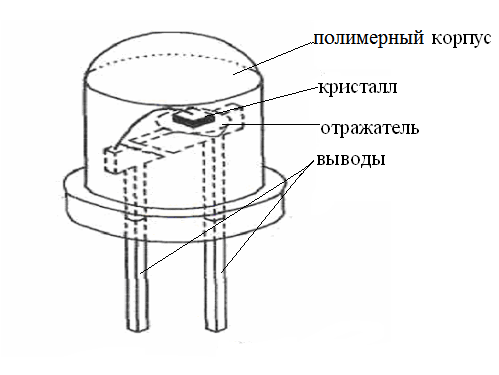

Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в оптическое излучение. Революционные достижения полупроводниковой технологии последних лет позволили организовать массовое производство светодиодов, излучение которых охватывает ультрафиолетовую, видимую и ближнюю инфракрасную области. Созданы светодиоды белого цвета, в том числе мощные, с использованием люминофора или RGB-принципа. Неоспоримые преимущества светодиодов позволяют им постепенно вытеснять другие типы излучателей. Светодиод, как правило, состоит из полупроводникового кристалла, держателя, выводов, запрессованных в прозрачный, матовый или цветной полимерный корпус (рис. 2.1). Используются легированные кристаллы арсенида, фосфида, нитрида галлия, фосфида индия и др. Для повышения КПД применяют гетероструктуры на основе 3–4 компонентных твердых растворов полупроводников. Для увеличения излучаемой мощности используются светодиодные матрицы или светодиодные лампы.

Светодиоды уже прочно заняли свое место в секторе монохроматического излучения, в системах индикации локальной подсветки автомобильных фонарей, светофорах, медицине, в системах связи. Тенденция снижения стоимости и увеличения яркости светодиодов уже сейчас создает конкуренцию традиционным источникам света – лампам накаливания и ртутным люминесцентным лампам.

Рис. 1. Строение светодиода

Спектр излучения светодиода определяется шириной запрещенной зоны используемого полупроводникового материала, типом легирующих примесей, уровнем легирования и механизмом излучательной рекомбинации. Основными материалами для изготовления эффективных светодиодов являются бинарные полупроводниковые соединения типа АIIIВV и их твердые растворы.

Наибольшей эффективностью обладают светодиоды на основе прямозонных полупроводников, среди которых технологически наиболее освоенным является арсенид галлия (GaAs). Активную p-область создают легированием полупроводников АIIIВV цинком или кремнием. Максимум спектра излучения GaAs-светодиодов в первом приближении приходится на энергии квантов, соответствующие ширине запрещенной зоны.

Светодиоды на длинноволновую область изготавливаются на основе прямозонных твердых растворов GaxIn1–xAs1–yPy. Важно, что максимум спектра излучения таких светодиодов задается составом. Варьируя доли х и у элементов, образующих твердый раствор, можно влиять на ширину запрещенной зоны, а, следовательно, на положение максимума спектральной линии светодиода. Светодиоды, излучающие в оранжевой, желтой и зеленой областях оптического спектра, создаются на основе непрямозонного твердого раствора GaAs1–xPx (x > 0.6), легированного азотом. Азот в этом материале является эффективной ловушкой и существенно повышает вероятность излучательной рекомбинации. Эффективные коротковолновые светодиоды синего и фиолетового диапазонов изготавливаются на основе нитрида галлия (GaN) и гетеропереходов с использованием твердых растворов GaxIn1–xN и Ga1–xAlxN.

Оптическое излучение в полупроводниковых светодиодах возникает в результате рекомбинационной электролюминесценции в области р–n-перехода. При приложении к р–n-переходу напряжения (U) в прямом направлении потенциальный барьер снижается на величину порядка eU, и через переход начинает протекать ток (I). Происходит инжекция неосновных носителей заряда через р – n-переход: электронов из n-области в р-область, а дырок – из р- в n-область. Излучательная рекомбинация носителей преобладает, как правило, в одной из областей, чаще в высокоомной (базовой) р-области. Оптимальные с точки зрения выхода излучения условия реализуются при использовании гетероструктур. Избыточная энергия рекомбинирующих частиц выделяется в виде квантов оптического излучения – фотонов. Область инжекционной рекомбинации, определяемая диффузионной длиной пробега неосновных носителей (порядка 10–6 м), является эффективным источником квантов оптического излучения. Энергия генерируемых квантов определяется в первом приближении шириной запрещенной зоны полупроводника hν = ΔE, а длина волны, соответствующая максимуму линии излучения светодиода, λmax = hc / ΔE. Значению λmax = 1 мкм соответствует ΔE = 1.24 эВ.

Разброс энергии hΔν квантов, генерируемых СД, определяется функциями распределения по энергиям носителей заряда: электронов в области дна зоны проводимости и дырок в области валентной зоны. Характер распределений при прочих равных условиях зависит от температуры (T) кристалла светодиода, а определяемый ими разброс энергии квантов имеет порядок 2kT. Тогда с учетом Δν = Δλc / λ2 для ширины линии излучения светодиода на половинном уровне получим Δλ0.5 = 2kTλmax2 / (hc). Рост температуры кристалла сопровождается не только размытием линии излучения Δλ0.5, но и изменением периода кристаллической решетки. Как правило, при этом уменьшается ΔE и соответствующая ей энергия квантов (hν). Одновременно положение максимума спектральной линии излучения (λmax) смещается в сторону больших длин волн – меньших энергий квантов излучения. Повышение температуры, кроме того, увеличивает вероятность безызлучательной рекомбинации. В результате действия этих факторов уменьшается число излучаемых квантов и их энергия, что приводит к снижению мощности излучения светодиода.

Спектры излучения на практике исследуются с помощью монохроматоров, имеющих обычно в качестве диспергирующих элементов призму либо дифракционную решетку. Диспергирующий элемент преобразует спектральное распределение исследуемого излучения, попадающего во входную щель монохроматора шириной d, в пространственное распределение. Посредством перемещения диспергирующего элемента в выходную щель поочередно направляются составляющие излучения с различающимися λ. Выходная оптика монохроматора проецирует изображение входной щели в плоскость выходной, поэтому используются одинаковые входная и выходная щели. В дифракционном монохроматоре функции диспергирующего элемента и выходной оптики выполняет вогнутая дифракционная решетка. Вид экспериментально зарегистрированного спектра, в значительной мере, определяется разрешением – способностью монохроматора различать отдельные близкорасположенные составляющие с различными длинами волн λ1 и λ2.

Чем меньше величина d, тем более узкий участок пространственного спектра попадет в выходную щель и тем выше разрешение монохроматора. Уменьшение d ограничивает дифракция. На практике любой монохроматор в силу конечности величины d и оптических аберраций трансформирует идеальное монохроматическое излучение в спектральную линию, форма которой описывает так называемую аппаратную функцию монохроматора. Шириной аппаратной функции на половинном уровне Δλ0 = f (λ) определяется минимальный интервал λ1…λ2, разрешимый с помощью данного монохроматора. При прочих равных условиях Δλ0 тем меньше, чем сильнее пространственное разделение различных длин волн в плоскости выходной щели, т. е. чем больше угловая дисперсия диспергирующего элемента.

Средние по параметрам серийные призменные монохроматоры обеспечивают Δλ0 ~ 10 нм при d = 0.1...0.2 мм, а дифракционные – имеют Δλ0 на уровне десятых долей нанометра. Таким образом, реальная линия излучения, которая, например, для разряда низкого давления составляет Δλ ~ 3·10–3 нм, будет увеличена оптическим трактом монохроматора до Δλ0. Форма такой спектральной линии будет иметь в идеале вид аппаратной функции монохроматора. Центры реальной линии и аппаратной функции совпадают. Это обстоятельство служит основой для калибровки монохроматора. В качестве калибровочного можно использовать излучение, например, гелий-неонового лазера с λ = 632.8 нм или достаточно интенсивные линии излучения ртутного разряда низкого давления с длинами волн 436 и 546 нм. При автоматической записи спектра (к примеру, с помощью самопишущего вольтметра) узкие регистрируемые линии излучения уширяются дополнительно за счет механической инерционности прибора. При регистрации линий с малой Δλ с помощью ЭВМ важную роль начинает играть инерционность фотоприемного усройства (ФПУ) монохроматора. Для оценки возможностей монохроматора различать отдельные близкорасположенные линии с длинами волн λ1, λ2 используют также параметр λ1 / Δλ0, называемый разрешающей способностью прибора. При регистрации с помощью монохроматора какого-либо спектра истинное значение спектральной функции Iλ = f (λ) на выбранной длине волны искажается за счет селективности спектральных свойств фотоприемника и пропускания оптического тракта. Экспериментальный спектр, зарегистрированный фотоприемником монохроматора, называют редуцированным, т. е. приведенным, пересчитанным с учетом спектральной характеристики всего оптического тракта монохроматора νмхр (λ) = τо (λ) νФПУ (λ), где τо (λ) – спектральный коэффициент пропускания оптической системы монохроматора; νФПУ (λ) – относительная спектральная чувствительность фотоприемного устройства. Для конкретной длины волны редуцированная плотность мощности Iред = νмхр (λ) Iλ (λ). Тогда истинный спектр может быть рассчитан как

Описание лабораторной установки

Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки

Обработка результатов

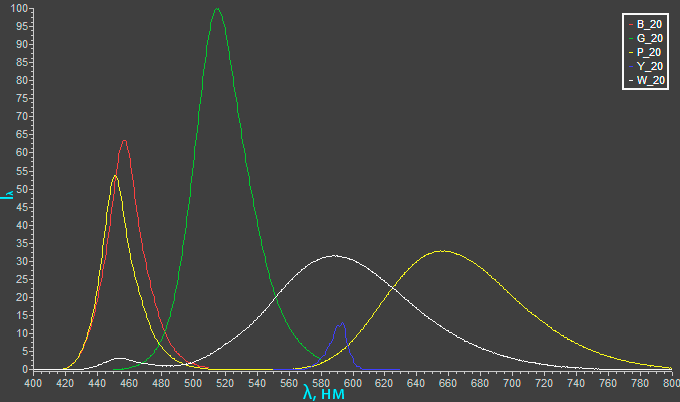

Рис 3. Истинные спектры излучения светодиодов при токе 20мА (на легенде B-синий, G-зеленый, P-ультрафиолет, Y-желтый, W-белый)

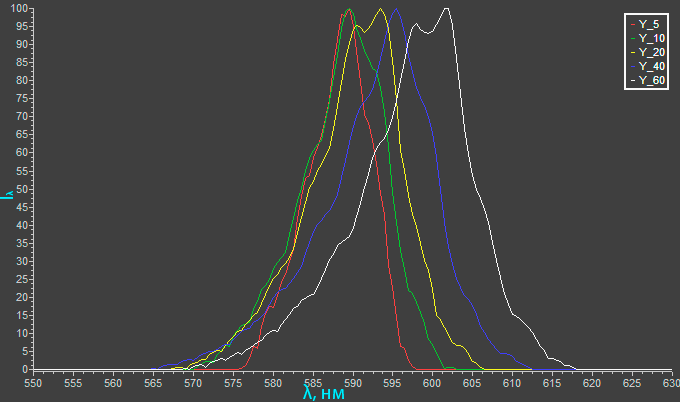

Рис 4. Нормированный спектр излучения желтого светодиода

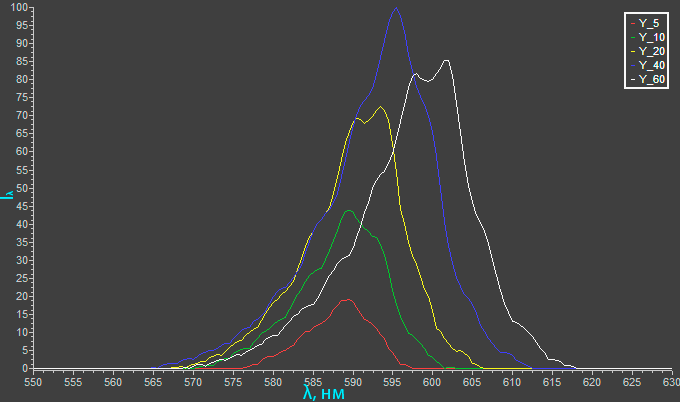

Рис 5. Истинный спектр излучения желтого светодиода

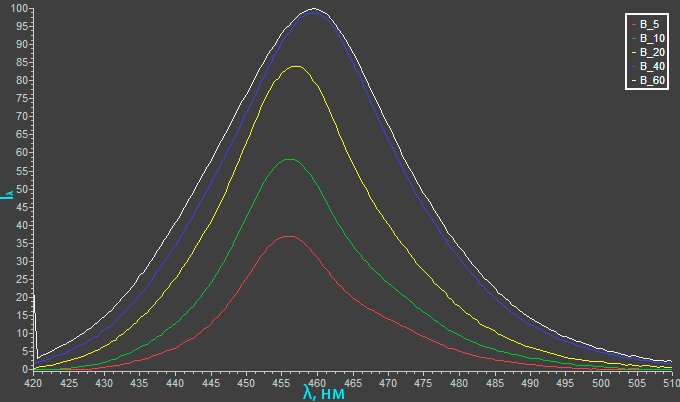

Рис 6. Истинный спектр излучения синего светодиода

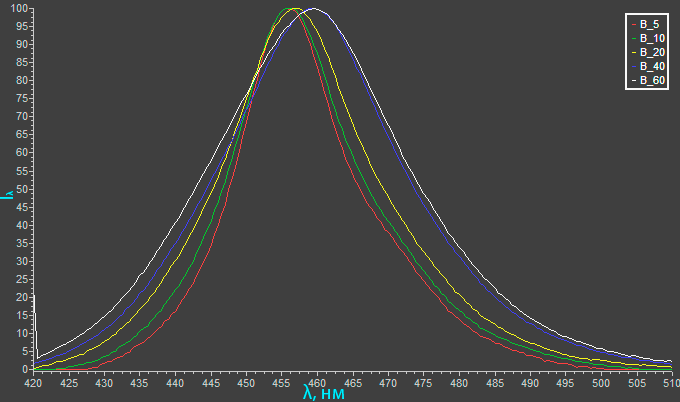

Рис 7. Нормированный спектр излучения синего светодиода

Рис 8. Спектр для различных токов синего светодиода

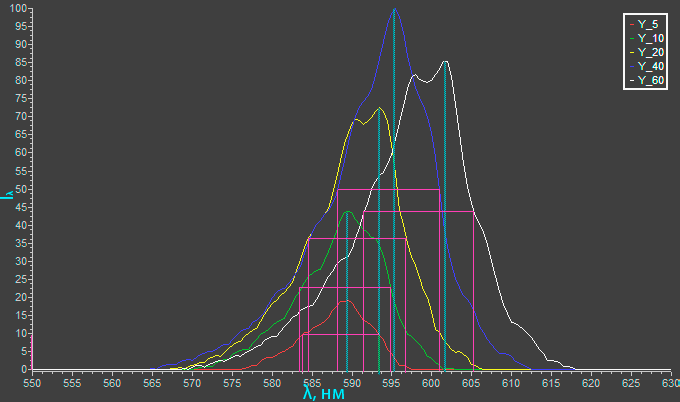

Рис 9. Спектр для различных токов желтого светодиода

Таблица 1. Спектральные характеристики для различных токов

Синий светодиод |

|||||

I, мА |

λ1, нм |

λ2, нм |

Δλ, нм |

λmax, нм |

|

60 |

442.5 |

475 |

32.5 |

459 |

|

40 |

444 |

474 |

30 |

459 |

|

20 |

445 |

468 |

23 |

457.5 |

|

10 |

446 |

466 |

20 |

456 |

|

5 |

447 |

465 |

18 |

456 |

|

Желтый светодиод |

|||||

I, мА |

λ1, нм |

λ2, нм |

Δλ, нм |

λmax, нм |

|

60 |

591 |

605 |

14 |

601 |

|

40 |

587.5 |

601 |

13.5 |

597 |

|

20 |

584 |

596 |

12 |

593 |

|

10 |

583 |

595 |

12 |

589 |

|

5 |

584 |

593 |

9 |

589 |

|

Рис 10. Δλ(I) для двух светодиодов

Рис 11. λmax(I) для двух светодиодов

Вывод:

Спектры ультрафиолетового и белого светодиода содержат по два максимума, что может быть связано с флуоресценцией люминофора в случае УФ, а также из-за сложения спектров как в случае с белым.

Нормировка монохроматора позволяет улучшить точность измерений, корректируя данные с учетом неравномерности спектральной чувствительности системы – мы видим, что с нормировкой интенсивность становится одинаковой, а ширина спектра остается неизменной.

С ростом тока в светодиоде повышается спектральная ширина, делая светодиод менее монохромным. С ростом тока максимальная длина волны увеличивается, что соответствует теоретическим положениям о том, что максимум излучения смещается к меньшим энергиям квантов излучения при увеличении температуры кристалла.