МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ЭПУ

отчет

по лабораторно-практической работе №1

по дисциплине «Светотехника»

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВЕТОДИОДОВ

Студент гр. 2202 |

|

Михеев Д. А. |

. |

|

Николаев А. В. |

||

|

Андреева М. А. |

||

Преподаватель |

|

Киселев А. С. |

|

|

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы – исследование вольт-амперных, ватт-амперных, пространственных и температурных характеристик полупроводниковых светодиодов (СД).

Основные положения

Полупроводниковые светодиоды – источники некогерентного оптического излучения, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. Полупроводниковые светодиоды выгодно отличаются от прочих источников оптического излучения широким набором рабочих длин волн (λ), относительно высоким КПД, малой инерционностью, низким энергопотреблением, малыми габаритами, простотой конструкции, высокой надежностью и стабильностью характеристик. СД занимают прочные позиции в устройствах индикации, различных оптико-электронных устройствах, в том числе метрологических и высоковольтных, системах автоматического контроля, оптической связи и передачи информации на частотах до 107…108 Гц, накачки активных сред лазеров, локальной световой и инфракрасной подсветки, рекламных устройствах и других областях техники. В качестве экономичных источников освещения большие перспективы имеют коротковолновые СД с люминофорными покрытиями излучающей поверхности кристалла, генерирующие «белый» свет. Разрабатываются СД ультрафиолетового диапазона.

Оптическое излучение в полупроводниковых светодиодах возникает в результате рекомбинационной электролюминесценции в области р–n-перехода. При приложении к р–n-переходу напряжения (U) в прямом направлении потенциальный барьер снижается на величину порядка eU, и через переход начинает протекать ток (I). Происходит инжекция неосновных носителей заряда через р – n-переход: электронов из n-области в р-область, а дырок – из р- в n-область. Излучательная рекомбинация носителей преобладает, как правило, в одной из областей, чаще в высокоомной (базовой) р-области. Оптимальные с точки зрения выхода излучения условия реализуются при использовании гетероструктур. Избыточная энергия рекомбинирующих частиц выделяется в виде квантов оптического излучения – фотонов. Область инжекционной рекомбинации, определяемая диффузионной длиной пробега неосновных носителей (порядка 10–6 м), является эффективным источником квантов оптического излучения. Энергия генерируемых квантов определяется в первом приближении шириной запрещенной зоны полупроводника hν = ΔE, а длина волны, соответствующая максимуму линии излучения светодиода, λmax = hc / ΔE. Значению λmax = 1 мкм соответствует ΔE = 1.24 эВ.

В процессе инжекционной рекомбинации в области р–n-перехода светодиода происходит весьма эффективное прямое преобразование электрической энергии в оптическое излучение. Вероятность инжекционной рекомбинации, в том числе излучательной, пропорциональна концентрации электронов ne = I/e. Эффективность этого преобразования, называемая внутренним квантовым выходом (ηкв), зависит от соотношения вероятностей излучательной (Аи) и безызлучательной (Аби) рекомбинаций, определяемых количеством соответствующих переходов в единицу времени: ηкв = Аи / (Аи + Аби). Повышение температуры полупроводникового кристалла увеличивает вероятность безызлучательной рекомбинации, т. е. сокращает долю излучательной рекомбинации. В итоге уменьшается число излучаемых квантов, что при прочих равных условиях приводит к снижению мощности излучения светодиода. Безызлучательные переходы формируют тепловые кванты – фононы, поглощаемые решеткой, и тем самым повышают температуру светодиода (TСД).

Оптическая мощность (P) светодиода определяется энергией и числом квантов, излучаемых при рекомбинации носителей заряда, а, следовательно, зависит от ne. Поэтому рост тока светодиода сопровождается увеличением мощности излучения P = η0 hνI / e, где η0 – КПД светодиода. В области рабочих токов ватт-амперная характеристика СД P = f (I) оказывается близка к линейной зависимости. Дальнейшее повышение тока усиливает нагрев кристалла, вызывает температурное насыщение процесса генерации квантов и, как следствие, отклонение функции P = f (I) от линейного характера.

При излучательных переходах в полупроводнике должны выполняться два закона: закон сохранения энергии и закон сохранения импульса. Поэтому в прямозонных полупроводниках (GaAs, GaN), где энергетический минимум дна зоны проводимости совпадает по шкале импульсов с максимумом потолка валентной зоны, вероятность излучательной рекомбинации выше, чем в непрямозонных материалах (GaP, InP). Величина ηкв зависит от типа и качества исходного полупроводника (чаще всего АIIIВV), состава и уровня легирования, структуры р–n-перехода. В инфракрасной области наилучшие результаты получены при использовании в качестве базовых материалов GaAs и InP. Для изготовления светодиодов видимого диапазона используют фосфид, нитрид, арсенид галлия, а также трех- и четырехкомпонентные твердые растворы на их основе: GaAs1–xPx, GaxIn1–xP, GaxIn1–xAs1–yPy и т. п. Варьируя доли легирующих материалов (x, y), можно влиять на ширину запрещенной зоны и, как следствие, изменять длину волны λmax излучения СД.

Внутренний квантовый КПД (ηкв) самого полупроводникового материала может быть очень высоким, достигая 50 % и более. Но вывести из светодиода удается лишь незначительную часть рекомбинационного излучения, характеризуемую оптическим КПД (ηопт). Потери квантов в светодиодах обусловлены несколькими основными процессами: френелевским отражением, явлением полного внутреннего отражения (ПВО) и поглощением излучения. Френелевский коэффициент отражения ρфр = (n2 – n1)2 / (n2 + n1)2 для оптической границы «кристалл – воздух» трансформируется к виду ρфр = (n – 1)2 / (n + 1)2 и, например, для полупроводникового материала с n = 3 равен 25 %, где n – показатель преломления материала СД. Полное внутреннее отражение происходит при углах падения θ > θПВО = arcsin (n1/ n2). Для n2 = n = 3 и n1 = 1 угол θПВО составляет всего 20º. Это означает, что при данных условиях из кристалла сможет выйти лишь малая часть потока квантов, ограниченная конусом с линейным углом при вершине θПВО. Остальная часть квантов отразится от поверхности и поглотится в кристалле. Оптический КПД окажется низким. В итоге полный КПД (η0) светодиода с учетом поглощения собственного излучения в слое полупроводника, омических (джоулевых) потерь в толще кристалла, дополнительных потерь мощности на электрических контактах не превысит единиц процентов. Потери квантов, связанные с поглощением, на практике минимизируются максимальным приближением области р–n-перехода к внешней излучающей поверхности светодиода – уменьшением толщины р-области до 20…30 мкм. Френелевские потери можно уменьшить нанесением на излучающую поверхность кристалла СД просветляющего слоя с показателем преломления, близким к n1/2. Ослабить негативное влияние ПВО удается при помещении излучающего кристалла в прозрачный куполообразный полимерный корпус с показателем преломления n1 > 1. В этом случае отношение n1 / n2 возрастает, соответственно увеличивается θПВО, а, следовательно, и процент выхода излучения. Кроме того, прозрачные корпуса в форме усеченной сферы или эллипсоида обладают фокусирующими свойствами и заметно сужают диаграмму направленности СД. Вид диаграммы направленности зависит от взаимного расположения излучающей поверхности кристалла СД и вершины куполообразного корпуса. Матовые и цветные полимерные корпуса используются в индикаторных СД и обладают относительно большой шириной θ0.5 диаграммы направленности выходного излучения.

Схемы исследуемой установки:

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема включения светодиодов

λmax

Обработка результатов

Таблица 1. U, I для светодиодов №1-7

I, мА |

Фиолетовый |

Синий |

Зеленый |

Желтый |

Красный |

Инфракрасный |

Белый |

U, В |

|||||||

2 |

2.9 |

2.69 |

2.54 |

1.86 |

1.72 |

1.09 |

2.7 |

10 |

3.2 |

3.05 |

2.88 |

1.96 |

1.8 |

1.16 |

3.05 |

20 |

3.3 |

3.32 |

3.11 |

2.05 |

1.87 |

1.22 |

3.26 |

30 |

3.36 |

3.56 |

3.3 |

2.11 |

1.9 |

1.26 |

3.43 |

40 |

3.43 |

3.71 |

3.46 |

2.18 |

1.95 |

1.3 |

3.56 |

50 |

3.51 |

3.85 |

3.6 |

2.23 |

1.99 |

1.34 |

3.66 |

60 |

3.59 |

4.03 |

3.7 |

2.3 |

2.03 |

1.37 |

3.78 |

Рис. 3. Вольтамперная характеристика для св. №1-7

Таблица 2. ΔE для светодиодов №1-7

Светодиод |

λmax, нм |

ΔE, эВ |

Фиолетовый |

405 |

3.07 |

Синий |

460 |

2.70 |

Зеленый |

520 |

2.39 |

Желтый |

590 |

2.11 |

Красный |

635 |

1.96 |

Инфракрасный |

960 |

1.29 |

Белый |

460 |

2.70 |

Пример расчета для фиолетового светодиода:

Рис. 4. Зависимость энергии от длины волны св. №1-7

Рис. 5. Зависимость напряжения от длины волны св. №1-7

Рис.6. График ΔE/Ucд для св. №1-7

Таблица 3. P0, U для синего, красного, белого светодиода

Синий |

||||

Iф, мкА |

I, мА |

U, В |

P0, мВт |

k Вт/A |

11.8 |

2 |

0.16 |

0.32 |

|

56.6 |

10 |

0.15 |

1.52 |

|

111.8 |

20 |

0.15 |

3.00 |

26.83 |

204 |

40 |

0.14 |

5.47 |

|

270 |

60 |

0.12 |

7.25 |

|

Красный |

||||

Iф, мкА |

I, мА |

U, В |

P0, мВт |

k Вт/A |

3 |

2 |

0.102 |

0.204 |

|

13 |

10 |

0.088 |

0.884 |

|

25 |

20 |

0.085 |

1.700 |

68 |

48.8 |

40 |

0.083 |

3.318 |

|

70 |

60 |

0.079 |

4.760 |

|

Белый |

||||

Iф, мкА |

I, мА |

U, В |

P0, мВт |

k Вт/A |

17.5 |

2 |

0.238 |

0.48 |

|

80 |

10 |

0.218 |

2.18 |

|

146.8 |

20 |

0.200 |

4.00 |

27.25 |

253 |

40 |

0.172 |

6.89 |

|

322 |

60 |

0.146 |

8.77 |

|

Рис.7. График ΔE/Ucд для св. №1-7

Рис.8. Зависимость напряжения красного светодиода от температуры

Таблица 4. P0 для красного светодиода

Uсд, В |

Iф, мкА |

T, С° |

P0, мкВт |

1.95 |

51.2 |

30 |

99.84 |

1.949 |

51.1 |

40 |

99.5939 |

1.943 |

50 |

50 |

97.15 |

1.937 |

49.8 |

60 |

96.4626 |

1.93 |

49 |

70 |

94.57 |

1.916 |

47.5 |

80 |

91.01 |

1.912 |

46.9 |

90 |

89.6728 |

1.9 |

46 |

100 |

87.4 |

Рис.9. Зависимость мощности от температуры для красного светодиода

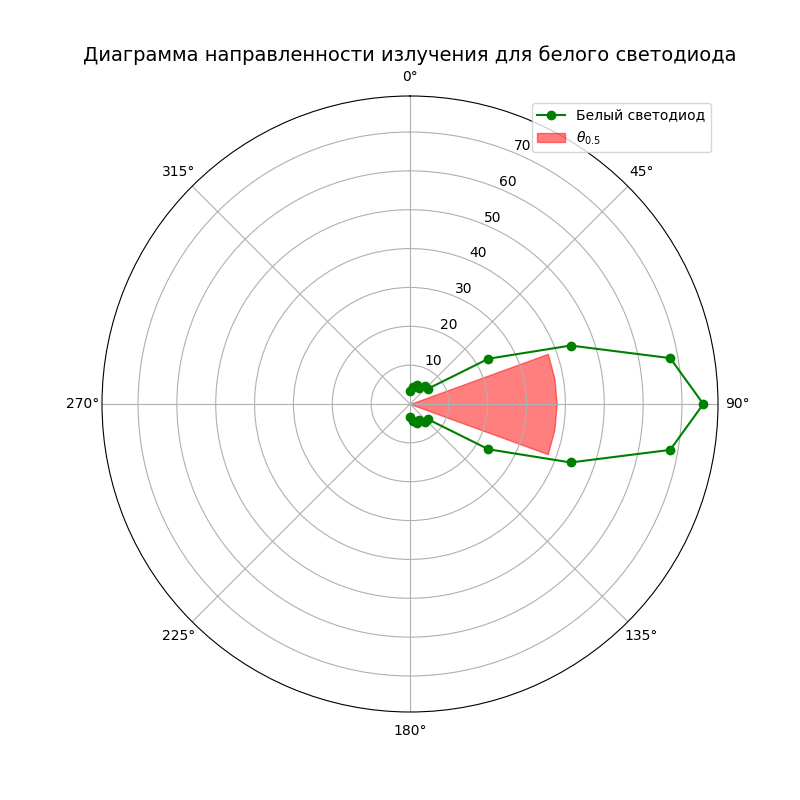

Рис.10. Диаграмма направленности излучения (Белый светодиод)

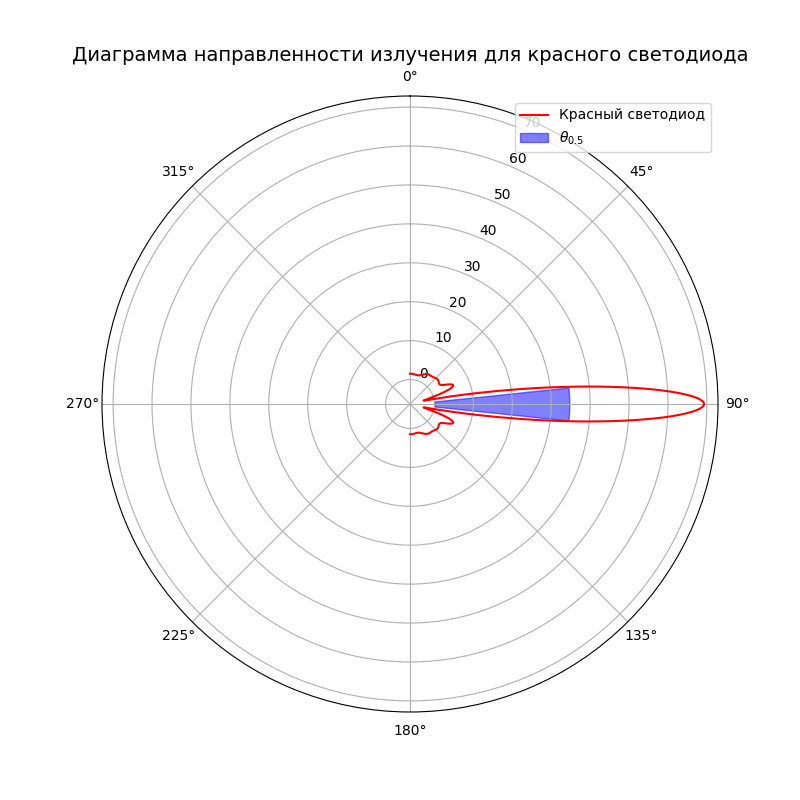

Рис.11. Диаграмма направленности излучения (Красный светодиод)

Рис.12. Диаграмма направленности излучения (Синий светодиод)

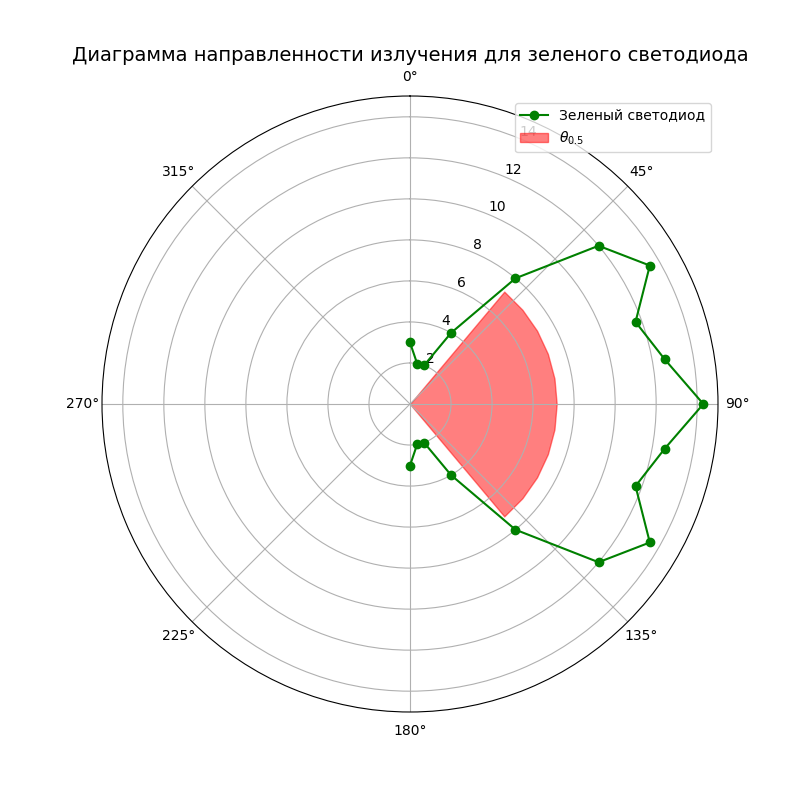

Рис.13. Диаграмма направленности излучения (Зеленый светодиод)

Вывод:

Чем выше длина светодиода, тем ниже напряжение при котором они начинают проводить ток. С ростом длины волны энергия квантов уменьшается ΔE/Ucд примерно равно единице, что соответствует заряду электрона.

Повышение мощности при увеличении тока близко к линейной зависимости, что соответствует теоретическим положениям.

Куполообразные линзы заметно уменьшают ширину диаграммы направленности, как в случае с красным, белым светодиодами, но при этом выдают большую интенсивность, чем плоская линза на зеленом светодиоде, обладающая самой большой диаграммой направленности.