- •Уфимский государственный нефтяной

- • Кнеллер л.Е., Салимов в.Г., Ахметов р.Т., 2004

- •1.Характеристика предмета и методов исследования

- •1.1. Содержание и краткий обзор развития

- •1.2. Характеристика объекта и методов исследования

- •1.3. Схема преобразования информации при изучении

- •2. Электрические методы исследования скважин

- •2.1. Методы сопротивлений

- •2.1.1. Удельное электрическое сопротивление водных

- •2.1.1.1. Удельное сопротивление неглинистых пород

- •2.1.1.2. Удельное сопротивление глинистых пород

- •2.1.1.3. Удельное сопротивление пород с трещинной

- •2.1.2. Принципы измерения уэс в скважине

- •2.1.3. Типы зондов кс

- •2.1.4. Диаграммы кс для одиночного пласта

- •2.1.5. Экранирование

- •2.1.6. Стандартный зонд

- •2.1.7. Боковое каротажное зондирование (бкз)

- •2.1.8. Физические основы методов сопротивления заземления (сз)

- •2.1.9. Боковые каротажные зонды

- •2.1.10. Кривые кажущегося сопротивления

- •2.1.11. Исследования микроустановками

- •2.1.11.1.Микрозонды

- •2.1.11.2.Резистивиметры

- •2.1.12. Физические основы индукционного каротажа

- •2.1.13. Характеристика зондов

- •2.1.14. Форма кривых кажущейся проводимости

- •2.1.15. Диэлектрический каротаж

- •2.1.16. Ядерно-магнитный метод

- •2.2. Метод естественных потенциалов

- •2.2.1. Естественные потенциалы горных пород

- •2.2.2. Статическая и наблюдаемая амплитуда сп

- •2.2.3. Форма кривых сп и их интерпретация

- •2.3. Принципиальные схемы электрического каротажа

- •3. Радиоактивные методы

- •Методы радиометрии

- •3.1. Физические основы гамма-каротажа

- •3.2. Индикаторы -излучения

- •3.3. Гамма-гамма каротаж

- •3.4.Интерпретация диаграмм ггк-п

- •3.5. Физические основы нейтронных методов

- •3.6. Разновидности нейтронных методов

- •3.7. Форма кривой рк

- •3.8. Импульсные нейтронные методы

- •3.9. Другие методы радиометрии

- •3.9.1. Метод наведенной активности

- •3.9.2. Метод радиоактивных изотопов

- •4. Другие виды исследования скважин

- •4.1. Акустические методы исследования скважин

- •4.1.1 Физические основы акустического метода

- •4.1.2. Принцип измерения

- •4.1.3. Форма кривых акустического каротажа

- •4.1.4. Литологическое расчленение разрезов

- •4.1.5. Определение пористости

- •4.2. Акустический телевизор

- •4.3. Акустический профилемер

- •4.4. Термометрические методы

- •4.5. Газометрия скважин

- •4.6. Основы интерпретации диаграмм газового каротажа

- •4.7. Каротаж в процессе бурения с каналом связи "забой-устье"

- •4.8. Каротаж в процессе бурения с помощью автономных скважинных приборов

- •5. Интерпретация и применение данных промысловой геофизики

- •5.1. Комплексная геологическая интерпретация данных каротажа

- •5.1.1. Понятие об оперативной и сводной интерпретации

- •5.1.2. Литологическое расчленение разреза скважины

- •5.1.3. Выделение коллекторов

- •5.1.4. Определение пористости

- •5.1.5. Определение глинистости

- •5.1.6. Определение коэффициента нефтегазонасыщения

- •5.1.7. Установление водо-нефтяного и газо-жидкостного контактов

- •5.2. Изучение технического состояния скважин

- •5.2.1. Кавернометрия

- •5.2.2. Профилеметрия

- •5.2.3. Инклинометрия скважин

- •5.2.4. Контроль состояния колонны и качества перфорации

- •5.2.5. Определение интервалов прихвата инструмента

- •5.2.6. Контроль качества цементирования колонны термометром, радиоактивным и акустическим методами

- •5.2.6.1. Метод термометрии

- •5.2.6.2. Метод радиоактивных изотопов

- •5.2.6.3. Гамма-гамма метод

- •5.2.6.4. Акустический метод

- •5.2.7. Определение интервалов затрубной циркуляции флюидов

- •5.3. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •5.3.1. Методы контроля за продвижением внк и гжк

- •5.3.2. Выделение отдающих интервалов и определение профиля притока

- •5.3.3. Исследование состава жидкости в колонне

- •6. Прострелочно-взрывные работы и опробование пластов

- •6.1. Отбор образцов пород боковыми грунтоносами

- •6.2. Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •6.3. Испытание пластов аппаратами на бурильных трубах

- •6.4. Вскрытие пластов

- •7. Геофизическая аппаратура и оборудование

- •7.1. Лаборатория

- •7.2. Подъемники

- •7.3. Каротажные станции

- •7.4. Кабели

- •8. Организация промыслово-геофизической службы и проведение работ

- •8.1. Структура промыслово-геофизической службы

- •8.2. Проведение работ

- •8.3. Подготовка скважин для проведения исследований

- •8.4. Комплексы измерений

- •8.5. Показатели эффективности работ

- •8.6. Требования к точности диаграмм

- •Список рекомендуемой литературы

- •Кнеллер Леонид Ефимович

2.1.13. Характеристика зондов

Многокатушечный зонд представляет собой систему катушек, укрепленных на одном изоляционном стержне. Генераторная Г и приемная П катушки являются главными, остальные катушки называются компенсационными К и фокусирующими Ф. Компенсационные катушки служат для исключения в приемной катушке ЭДС прямого поля, индуцируемого генераторной катушкой. В зависимости от того, расположены ли фокусирующие катушки внутри или вне главного зонда, фокусировка считается внутренней или внешней. Основной задачей внешней фокусировки является снижение влияния вмещающих пород на показания зонда, а задачей внутренней фокусировки - снижение влияния скважины и зоны проникновения. Многие зонды ИК имеют одновременно внешнюю и внутреннюю фокусировки. Фокусирующее действие катушек достигается путем подбора числа витков и расположения относительно главных катушек. Компенсационные и фокусирующие катушки включаются последовательно с главными, но их витки намотаны противоположно виткам генераторной и приемной катушек.

Для зонда с фокусирующими катушками сигнал равен алгебраической сумме сигналов всех возможных пар измерительных и генераторных катушек зонда. Соответственно с этим усложняется и выражение геометрического фактора для отдельных областей среды.

В общем случае

неоднородной среды, состоящей из

отдельных областей А, В, ..., N с удельными

электропроводностями![]() ,

,![]() где

где![]() -

геометрические факторы отдельных

областей, на которые разбито пространство,

получаемые суммированием геометрических

факторов элементарных колец, из которых

состоит каждая область.

-

геометрические факторы отдельных

областей, на которые разбито пространство,

получаемые суммированием геометрических

факторов элементарных колец, из которых

состоит каждая область.

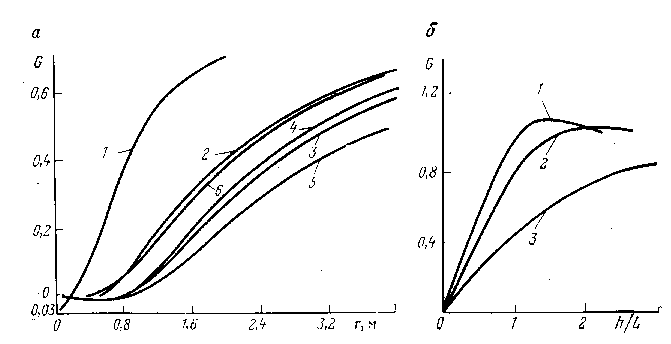

Зависимость геометрического фактора G бесконечного по длине цилиндра от его радиуса r называют радиальной характеристикой индукционного каротажного зонда. Зависимость геометрического фактора от мощности пласта h называют вертикальной характеристикой индукционного каротажного зонда.

Рис.2.30. Характеристики зондов индукционного каротажа без учета скин-эффекта:

а - радиальные характеристики; 1 - двухкатушечный зонд, 2 - 6Ф1, 3 - 6ФФ40 и 6Э1,

4 - 4Ф1, 5 - 8И1,4 , 6 - 4И1 , б - вертикальные характеристики: 1 - 6Ф1, 2 - 6ФФ40,

3 - двухкатушечный зонд с L=1 м

В обозначениях зондов первая цифра

ПК

В обозначениях зондов первая цифра

ПК

соответствует числу всех катушек, буква +140

означает, что зонд фокусирующий, по- 0.48

с

ледняя

цифра отражает длину зонда.

ФГ-7

ледняя

цифра отражает длину зонда.

ФГ-7

Например: 5Ф1.2- пятикатушечный, фо-

к

усирующий,

длиной 1.2м. Индукцион- ФП-7

усирующий,

длиной 1.2м. Индукцион- ФП-7

н ые

зонды сравнительно небольших раз-

1,20.14

ые

зонды сравнительно небольших раз-

1,20.14

м еров

( 0.75-1.2м ) обладают значитель-

К-2

еров

( 0.75-1.2м ) обладают значитель-

К-2

н

ым

радиусом исследования, превышаю-

ым

радиусом исследования, превышаю-

щ их

примерно в 4 раза радиус исследова-0.48

их

примерно в 4 раза радиус исследова-0.48

н ия

обычных градиент-зондов КС такой

ГК+140

ия

обычных градиент-зондов КС такой

ГК+140

ж

е

длины.

е

длины.

Рис.2.31. Схема индукционного зонда 5Ф1.2:

ГК - генераторная, ПК – измерительная,

ФП – фокусирующая измерительная,

ФГ - фокусирующая генераторная,

К - компенсационная катушки