OZZ-konspekt

.pdf

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Виды профилактики:

Первичная (социальная)— комплекс мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в состоянии здоровья и предотвращение заболеваний, общих для всего населения.

Цель— сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, как индивидуума, так и населения в целом, а также предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье.

Вторичная (медико-социальная) - проводится у лиц, имеющих факторы риска, с целью предотвращения развития заболевания или развития осложнений уже имеющегося заболевания. Вторичная профилактика преимущественно медикосоциальная и основана на функционировании многоуровневых скрининговых систем.

Цель — раннее выявление отклонений в жизнедеятельности человека для проведения соответствующей коррекции, а также предупреждение развития заболеваний среди групп риска.

Третичная (медицинская) – комплекс медицинских мероприятий, предназначенных для пациентов с хроническими заболеваниями.

Цель - достижение длительной и стойкой ремиссии за счет предупреждения обострений. В стадии ремиссии профилактика проводится с целью уменьшения числа рецидивов. Включает в себя реабилитацию пациентов.

Этапы статистического исследования.

Подготовительный этап ( не считается, но он есть), на котором определяется проблема, формируется гипотеза, определяются цели и задачи.

|

|

|

I Составление программы и |

|

|

|

II Сбор материала |

|

|

|

|

III Обработка полученных |

|

|

IV - |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

плана исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

данных |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

– каждый первичный элемент |

Способы сбора данных |

|

|

Структура таблицы: |

|

|

1. Анализ полученного |

||||||||||||||

|

Единица наблюдения |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

статистики. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

– признаки, по которым |

статистического исследования: |

• |

Статистическое подлежащее |

– |

материала, |

|||||||||||||||||||

|

Учетные признаки |

||||||||||||||||||||||||||||

|

различаются элементы единицы наблюдения в |

1. |

Непосредственное наблюдение |

это то, о чем говорится в таблице. |

2. Выводы и предложения на |

||||||||||||||||||||||||

|

статистической совокупности. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

По характеру |

2. |

Документальный способ |

Содержит |

основе результатов исследования |

||||||||||||||||||||||||

|

1. |

Качественные (атрибутивные, описательные) |

наблюдения |

основные признаки, являющиеся |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

• Номинальные (диагноз, пол, профессия, семейное |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

положение; дихотомическими / бинарными: выжил – |

3. |

Опрос |

предметом исследования, и |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

умер; курит – не курит) |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

• Порядковые (оценка тяжести состояния пациента, |

4. |

Экспедиционном (устном) |

размещается |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

стадия болезни, самооценка состояния здоровья) |

5. |

Саморегистрация |

обычно в левой части таблицы по |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

2. |

Количественные |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

• Непрерывными (масса тела, температура) |

6. |

Анкетный способ |

|

вертикали. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

• Дискретными (число детей в семье) |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

По |

роли в |

совокупности |

7. |

Явочный способ |

• |

Статистическое сказуемое |

– это |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

1. |

Факторные |

(влияющие на изменение зависимых |

|

|

|

|

то, что характеризует |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

признаков) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

2. |

Результативные |

(зависимые, изменяющие свое |

|

|

|

|

подлежащее и |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

значение под влиянием других, связанных с ними и |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

действующих на них факторных признаков) |

|

|

|

|

размещается по горизонтали. |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

План исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

1. |

Выбор объекта исследования. |

|

|

|

|

Виды таблиц: |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

2. |

Определение объема статистической совокупности. |

|

|

|

|

1. простые, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

3. |

Сроки и место (территория) проведения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

исследования, виды и способы наблюдения и сбора |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

2. групповые, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

материала. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

4. |

Характеристика исполнителей (кадры). |

|

|

|

|

3. комбинационные. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

5. |

Характеристика технического оснащения и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

требуемых материальных средств. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Объект статистического исследования – это совокупность, с которой будут собираться необходимые сведения (население, студенты, пациенты)

Статистическая совокупность – это группа, состоящая из относительно однородных элементов, взятых вместе в известных границах времени и пространства в соответствии с поставленной целью.

1.Генеральная совокупность – это группа, состоящая из всех относительно однородных элементов в соответствии с поставленной целью.

2.Выборочная совокупность – отобранная для исследования часть генеральной совокупности и предназначенная для характеристики всей генеральной совокупности. Она должна быть репрезентативна (представительна) по количеству и качеству по отношению к генеральной совокупность.

Репрезентативность

1.Количественная основана на законе больших чисел и означает достаточную численность элементов выборочной совокупности, рассчитываемую по специальным формулам и таблицам.

2.Качественная основана на законе вероятности и означает соответствие (однотипность) признаков, характеризующих элементы выборочной совокупности по отношению к генеральной.

Абсолютные величины отражают количественную сторону явления, его абсолютные размеры.

Относительные величины – показатели, применяемые для изучения совокупностей с альтернативным распределением признака. Рассчитывается путем деления абсолютных величин. Выражается в 100%, %o (промили при умножении дроби на 1000).

1)Экстенсивные величиныхарактеризуют отношение части к целому, то есть определяют долю (удельный вес), процент части в целом, принятом за 100 %. Используются для характеристики структуры статистической совокупности.

Экстенсивный показатель = (часть явления / явление в целом) ∙ 100% Графически изображается в виде:

1.Внутристолбиковой

2.Секторной (круговой) диаграммы

2)Интенсивные величиныотражают частоту (уровень, распространенность) явления в однородной среде. Как часто встречается изучаемое явление в среде, которая его продуцирует.

Все на «-ость», кроме обеспеченность!

NB! Среда и явление связаны друг с другом.

Интенсивный показатель = Размер явления / Размер среды (продуцирующей данное явление) х масштабирующий коэффициент Интенсивные величины используются для:

1.Определения уровня частоты либо распространенности того или иного явления;

2.Сравнения ряда различных совокупностей по степени частоты того или иного явления;

3.Динамического анализа изучаемого явления.

Графически изображаются в виде:

1. Линейной диаграммы (график); 2. Столбиковой или ленточной диаграммы; 3. Радиальной диаграммы 4. Картограммы; 5. Картодиаграммы

3)Показатель соотношения - (показатель частоты, распространенности явления в разнородных средах) характеризуют численное соотношение двух не связанных между собой, самостоятельных совокупностей. Например, обеспеченность населения койками, врачами, дошкольными учреждениями, соотношение родов и абортов, соотношение врачей и медицинских сестер и др.

Показатель соотношения = Совокупность 1 / Совокупность 2 х масштабирующий коэффициент Графически может быть представлен такими же диаграммами, как и интенсивный показатель.

4)Показатель наглядности - применяется с целью более наглядного и доступного сравнения рядов абсолютных, относительных и средних величин. Характеризует динамику явления. Графически может быть представлен линейными, ленточными диаграммами.

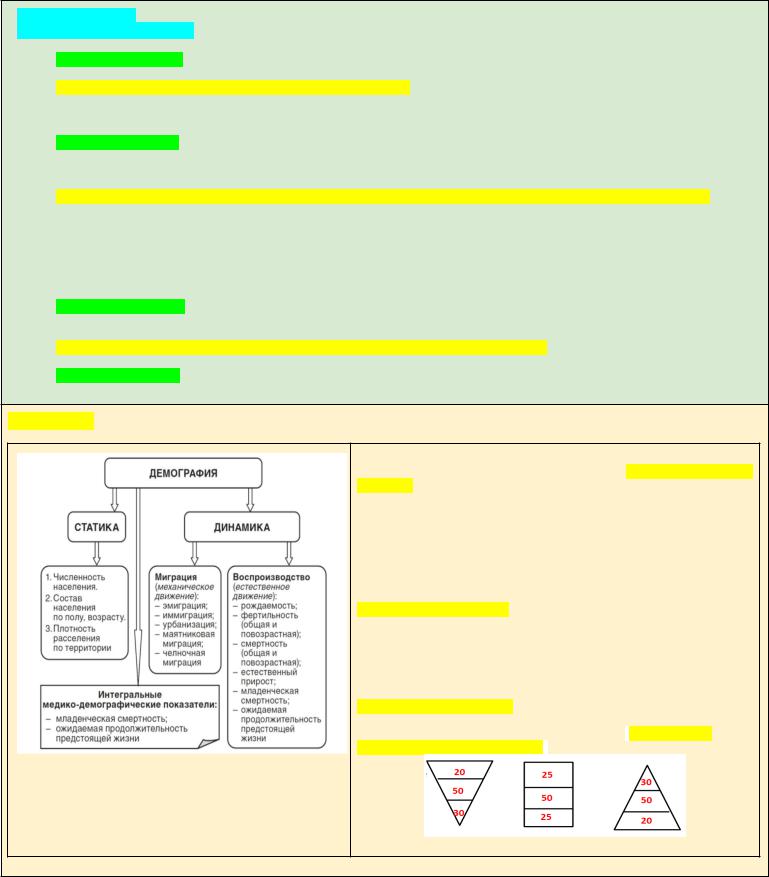

Демография – наука о народонаселении.

Основным источником формирования официальной статистической информации в РФ, касающейся населения, является Всероссийская перепись населения.

К основным принципам проведения переписи населения относят следующие:

1.Всеобщность

2.Одномоментность

3.Поименность

4.Конфиденциальность

5.Системность

6.Централизация

7.Самоопределение

Половая структура населения – распределение населения по полу. На нее оказывают влияние следующие факторы:

1.соотношение численности мальчиков и девочек среди родившихся живыми;

2.смертность мужчин и женщин в различных возрастных группах;

3.гендерные различия в миграционных потоках.

Возрастно-половые пирамиды – это графическое представление распределения населения по полу и возрасту, использующееся для характеристики половозрастного состава населения (Прогрессивный,

Стационарный, Регрессивный типы)

продолжение*

продолжение*

Миграция, – изменение численности, состава и размещения населения, связанное с территориальными перемещениями людей.

По географическому признаку:

1.Внешняя (международная)

• эмиграции (выезд из страны)

• иммиграции (въезд в страну)

• реэмиграцию (возвращение в страну, из которой эмигрант выехал ранее)

• репатриацию (возвращение на этническую родину)

2.Внутренняя (внутригосударственная)

По времени пребывания:

1.постоянная (безвозвратная)

2.временная (возвратная)

•краткосрочная (до 1 года)

•регулярная (маятниковые, приграничные)

•нерегулярная (челночные, вахтовые, сезонные миграции)

•долгосрочная (более 1 года)

По способу вовлечения в миграцию:

1.Добровольная,

2.Вынужденная

3.Принудительная

По степени законности:

1.Легальная

2.Нелегальная

Миграционный прирост – превышение количества мигрантов, прибывших в страну на постоянное место жительства, над количеством выбывших из нее на постоянное жительство в другую страну. Миграционный прирост рассчитывается как разность чисел прибывших и выбывших.

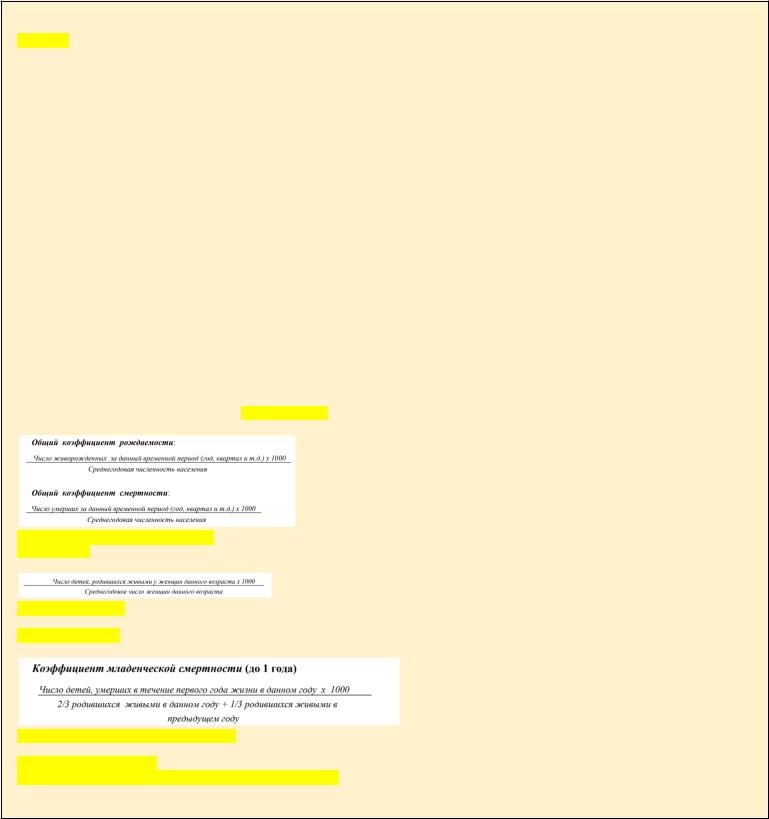

Естественное движение населения, или его воспроизводство, – изменение численности, состава и размещения населения, обусловленное рождением, смертью, динамикой браков и разводов.

Коэффициент естественного прироста рассчитывается как разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.

Фертильность (синоним – плодовитость, от лат. fertilis – плодородный) следует рассматривать как биологическую способность женщины, мужчины, брачной пары к зачатию и рождению живых детей.

Брутто-коэффициент воспроизводства дает представление о том, как воспроизводится женское население: сколько девочек родит одна женщина за все время пребывания ее в детородном возрасте.

Нетто-коэффициент воспроизводства дает представление о том, сколько девочек, из общего их числа, рожденных одной женщиной за все время пребывания ее в детородном возрасте, доживет до возраста своей матери.

Перинатальная (околородовая) смертность – собирательное понятие, объединяющее смертность жизнеспособных плодов начиная с 22-й недели беременности и до начала родовой деятельности у матери, а также во время родов и смертность детей в течение первых 168 часов (7 суток) жизни.

Продолжительность жизни – интервал между рождением и смертью, равный возрасту смерти.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОППЖ) – число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель.

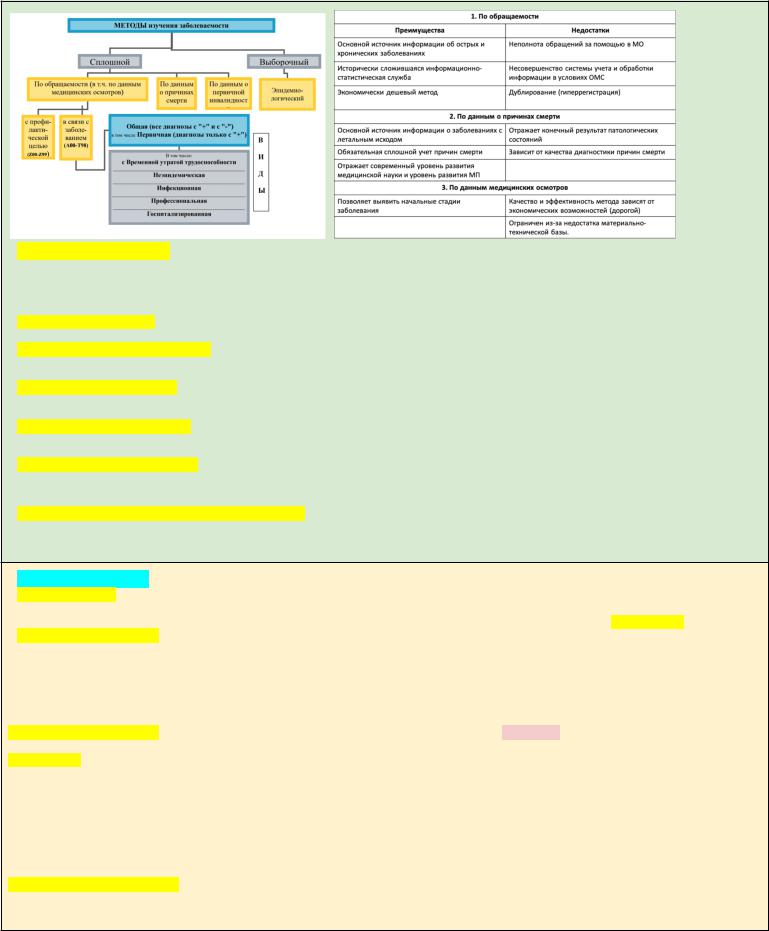

Общая заболеваемость – совокупность первичных в текущем календарном году случаев обращений населения в МО за медицинской помощью по поводу заболеваний или с профилактической целью.

Первым обращением по поводу острого заболевания считается обращение, в которое врач уточнил пациенту диагноз. Диагнозы острых заболеваний регистрируются и учитываются при каждом новом случае их возникновения в течение года. При этом хронические заболевания регистрируются только один раз в году при первом обращении.

Первичная заболеваемость - заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом как острого, так и хронического течения. Их принято обозначать со знаком «+» с кодом «1» или «2».

Госпитализированная заболеваемость – частота всех случаев заболеваний, зарегистрированных у выбывших больных из стационара за данный

год. Единица наблюдения – случай основного заболевания (заключительный диагноз) выбывшего пациента из стационара (выписанного или умершего) за определенный период времени (квартал, год).

Инфекционная заболеваемость – частота всех случаев инфекционных заболеваний, зарегистрированных у населения в течение определенного периода времени, отнесенная к численности населения (на 1000 или на 100000), проживающего на данной территории. Единица наблюдения – каждый

случай зарегистрированного инфекционного заболевания за определенный период времени (месяц, квартал, год) на данной территории.

Неэпидемическая заболеваемость – это частота случаев важнейших неэпидемических заболеваний (злокачественные новообразования, туберкулез, психические заболевания) за определенный период времени среди населения. Единица наблюдения – каждый впервые установленный случай

неэпидемического заболевания и зарегистрированный в данном году на данной территории.

Профессиональная заболеваемость – частота случаев всех профессиональных заболеваний , зарегистрированных в течение года среди работающего населения либо групп, прошедших медицинский осмотр на данной территории. Единицы наблюдения – каждый случай зарегистрированного

острого профессионального заболевания; каждый случай хронического профессионального заболевания среди работающих, подвергавшихся воздействию соответствующего профессионального фактора.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности – частота всех законченных случаев и дней утраты трудоспособности вследствие заболевания, травмы, либо других медицинских проблем, связанных со здоровьем, среди отдельных групп работающего населения. Единица

наблюдения – каждый законченный случай временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой работающего пациента за определенный период времени на данной территории.

Средние величины.

Вариационный ряд – ряд числовых измерений какого-либо признака, отличающихся друг от друга по своей величине и расположенных в определенном порядке (возрастания или убывания). 1) АБ 2) АБ 3) АБ… или 3) АБ 2) АБ 1) АБ

Варианта (v) - каждое числовое значение в вариационном ряду. Общее число вариант в вариационном ряду обычно обозначают n. Виды вариационных рядов:

Взависимости от вида величины:

1)Дискретный – представлен только целыми значениями чисел (количество врачей);

2)Непрерывный –содержит любое значение на непрерывной шкале измерения признака (масса тела)

Взависимости от частоты встречаемости:

1)Простой, каждая варианта встречается по одному разу (р=1);

2)Взвешенный, отдельные варианты встречаются неоднократно (с разной частотой р>1).

Среднее арифметическое (М) - сумма значений всех вариант, деленное на их общее количество. M = ∑ v / n (на него влияют крайние величины!) Используется для оценки состояния здоровья (средний рост или вес), организации роботы МО.

Медиана (Ме) – это значение, делящее вариационный ряд пополам, так что справа и слева от него находится одинаковое количество вариант. NB!

На медиану не влияют крайние значения.

Виды распределения

1)нормальное распределение М=Ме

2)асимметричное распределение для Ме

• правостороннее

• левостороннее

• бимодальное

3)альтернативное распределение Критерии разнообразия признака

1)Абсолютные (размах вариации, лимит, среднее квадратическое отклонение, дисперсия);

2)Относительные (коэффициент вариации).

Среднее квадратическое отклонение σ (сигма, стандартное отклонение) - дает характеристику разнообразия признака в статистической совокупности.

NB! В том случае, если число элементов совокупности n < 30, то при расчете дисперсии и среднего квадратического отклонения в знаменателе дроби вместо n необходимо ставить (n − 1).

Правило «трех сигм» в интервале (М±3σ) находится 99,7% всех вариант ряда, в интервале (М±2σ) – 95,5% и в интервале (М±1σ) – 68,3% вариант ряда.

Коэффициент вариации – это отношение среднего квадратического отклонения к средней величине признака. (насколько изменчив признак)

CV = σ /M ∙ 100% (М-среднее арифм.)

Чем меньше коэффициент вариации, тем меньше вариация значений признака. Чем больше CV, тем более изменчив признак. Используется для характеристики однородности совокупности.

Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% (для распределений, близких к нормальному). Интерпретация разнообразия признака:

1.СV <10 % - слабое

2.СV от 10 % до 20 % – среднее

3.СV >20 % – сильное

NB! Если коэффициент вариации превышает 30%, пользоваться средним арифметическим нецелесообразно

1. Оценка достоверности с помощью определения ошибки репрезентативности.

Ошибка репрезентативности (m) – разница между результатами проведения исследования выборочной и генеральной совокупности (погрешность, обусловленная переносом результатов выборочной совокупности на генеральную.)

Результат достоверен, если он в 2 или 3 раза больше m

Стандартная ошибка среднего арифметического (ошибка репрезентативности) - фактически является разностью между средними числами, полученными при выборочном статистическом наблюдении, и аналогичными величинами, которые могли быть получены при исследовании генеральной совокупности.

m = σ / √n

Результат отображается в виде: M ± m

Для доли явления рассчитывается стандартная ошибка относительного показателя: m = √ (P(100 − P) / n)

Результат отображается в виде P ± m %

NB! В том случае, если число элементов совокупности n < 30, то при расчете стандартной ошибки среднего арифметического и относительной величины в знаменателе дроби вместо n необходимо ставить (n − 1)

2. Определение доверительных границ.

Цель: Определить можно ли по выборке судить о генеральной совокупности. Если число наблюдений 30+, то по t.

Доверительная вероятность – это степень уверенности в том, что доверительный интервал действительно будет содержать истинное значение параметра в генеральной совокупности.

Доверительные границы среднего арифметического величины в генеральной совокупности определяют по формуле:

Мген = Мвыб± t*mм

для относительной величины:

Рген = Рвыб±t*mр

3. Оценка достоверности разности результатов исследования Цель: обусловлены ли различия результатов исследования каким-то фактором или они случайны.

Достоверность результатов, полученных при выборочном исследовании означает, что вывод может быть перенесен на генеральную совокупность. О достоверности судят по критерию достоверности (t).

Достоверной считается информация если t = 2, то вероятность безошибочного прогноза (Р) = 95,5%, а вероятность ошибки (Р) = 0,5%.

Если t менее 2, то вероятность безошибочного прогноза (Р) менее 95,5%, а вероятность ошибки (Р) более 0,5% - информация не достоверна, может быть обусловлена случайными обстоятельствами.

!При сравнении двух неоднородных совокупностей по какому-либо признаку (составу) применяются методы стандартизации. Условие применения - при сравнении интенсивных показателей в совокупностях, отличающихся по составу (например, по возрасту, полу,

профессиям и т.д.).

Этапы расчета стандартизованных показателей

I этап. Расчет фактических общих и частных интенсивных показателей: общих — по совокупностям в целом; частных — по признаку различия (полу, возрасту, стажу работы и т.д.).

II этап. Определение стандарта, т.е. выбор одинакового численного состава среды по данному признаку (по возрасту, полу и т.д.) для сравниваемых совокупностей. Как правило, за стандарт принимается сумма или полусумма численности составов соответствующих групп. В то же время стандартом может стать состав любой из сравниваемых совокупностей, а также состав по аналогичному признаку какой-либо другой совокупности. Например, при сравнении летальности в двух больницах по отделениям одного профиля за стандарт может быть выбран состав больных аналогичного отделения любой другой больницы. Таким образом, так или иначе уравниваются условия среды, что дает возможность провести расчеты новых значений явления, называемых «ожидаемыми величинами».

III этап. Вычисление ожидаемых абсолютных величин явления в группах стандарта на основе групповых интенсивных показателей, рассчитанных на I этапе. Итоговые числа по сравниваемым совокупностям являются суммой ожидаемых величин в группах.

IV этап. Вычисление стандартизованных показателей для сравниваемых совокупностей, используя итоговые ожидаемые величины в группах и новую среду — стандарт.

V этап. Сопоставление соотношений стандартизованных и интенсивных показателей, формулировка вывода.

Корреляция – это статистическая зависимость между факторными и результативными признаками. Функциональная, где 1 признак = 1 значение (физ-мат законы)

Корреляционная, где 1 признак = несколько значений Коэффициент корреляции – одно число, которое дает представление о силе и направлении связи между признаками.

Направление = знак

«+» – прямая связь (чем выше, тем больше) «-» – обратная связь (чем выше, тем меньше)

Сила: при r=0 связь отсутствует, r=±1 связь полная, функциональная;

По тесноте:

0 до 0,299 - слабая

0,3 до 0,699 - средняя

0,7 до 1 –сильная

0 – нет связи По характеру изменений – прямолинейная и криволинейная.

Для определения коэффициента корреляции используют 2 метода

1. Метод Пирсона (квадратов)

Используется для точного установления силы связи между количественными значениями. Условия применения:

1.Исследуемые признаки являются количественными;

2.Исследуемые признаки имеют нормальное распределение:

3.Выборка состоит из n ≥ 30 независимых пар величин;

2. Метод Спирмана (ранговый)

Используется для установки ориентировочных данных между атрибутивными и количественными признаками Условия применения:

1.Если необходимо оценить связь между качественными (порядковыми) и количественными признаками или только между качественными признаками;

2.Когда распределение значений количественных признаков не соответствует нормальному распределению или распределение неизвестно.

Динамический ряд – ряд однородных статистических величин, показывающий изменение какого-либо явления во времени. Различают следующие виды динамических рядов:

• По количеству регистрируемых показателей Простой – ряд, составленный из абсолютных величин, характеризующих динамику одного явления.

Сложный – динамический ряд, отражающий изменение во времени параллельно нескольких явлений.

• По характеру регистрируемых явлений:

Моментный – динамический ряд, состоящий из величин, характеризующих явление на какой-либо определенный момент времени. Например: численность населения на начало, середину или конец года.

Интервальный – ряд, характеризующий изменение явления в течение какого-либо периода (например, изменение показателей заболеваемости населения за определенный интервал времени).

Выравнивание ряда производится путем :

1.Укрупнение интервала производят путем суммирования данных за ряд смежных периодов. Данный метод применяют для выявления определенной тенденции в развитии явления (например, показателей заболеваемости).

2.Вычисление групповой средней заключается в определении средней величины каждого укрупненного периода. Для этого надо суммировать смежные уровни соседних периодов, а затем сумму разделить на число слагаемых. Данный способ применяется при четном количестве периодов.

3.Метод расчета скользящей средней для уровней ряда – расчет среднего арифметического предыдущего, данного и последующего уровней динамического ряда. Скользящая средняя является простейшим способом выравнивания ряда. Этот метод дает возможность сгладить и устранить резкие колебания динамического ряда.

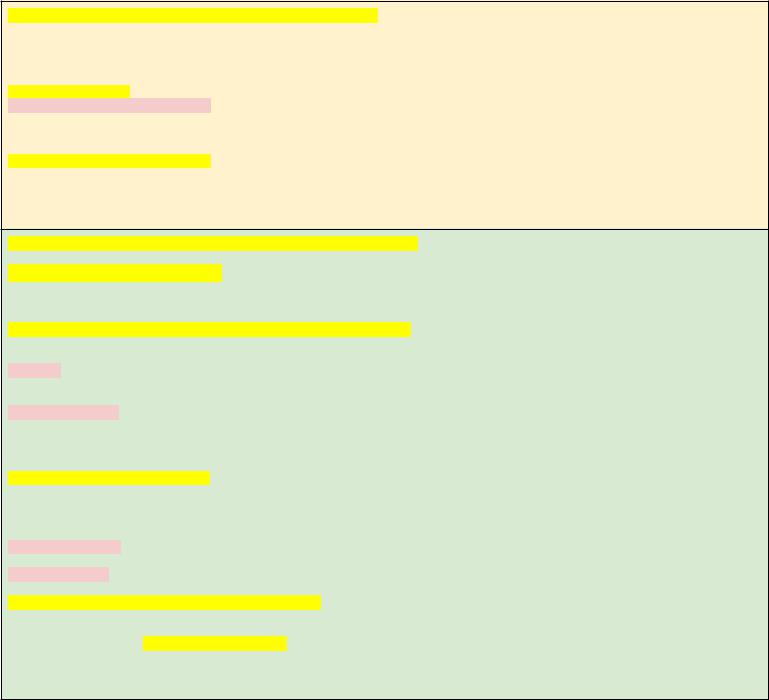

Анализ динамического ряда

1.Абсолютный прирост (или убыль) характеризует изменение явления в единицу времени (за интервал времени), т.е. скорость изменения данного явления.

2.Темп роста (или снижения) показывает соотношение в процентах последующего уровня и предыдущего, поэтому может использоваться при сравнительном анализе динамики разнородных величин.

3.Темп прироста показывает, на сколько процентов увеличился или уменьшился уровень явления.

4.Абсолютное значение 1% прироста (убыли) характеризует значение 1% прироста (убыли) изучаемого явления.

Фактор риска – какое-либо свойство или особенность человека или какое-либо воздействие на него, повышающие вероятность развития

болезни или травмы.

Факторы риска подразделяют на:

●Управляемые (модифицируемые, контролируемые) (курение, ожирение)

●Неуправляемые (немодифицируемые, неконтролируемые) (пол, возраст, генетическая предрасположенность)

●Первичные

факторы, отрицательно влияющие на здоровье: курение, гиподинамия, загрязнение окружающей среды

●Вторичные

отягощают течение других болезней: сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия и т. д.

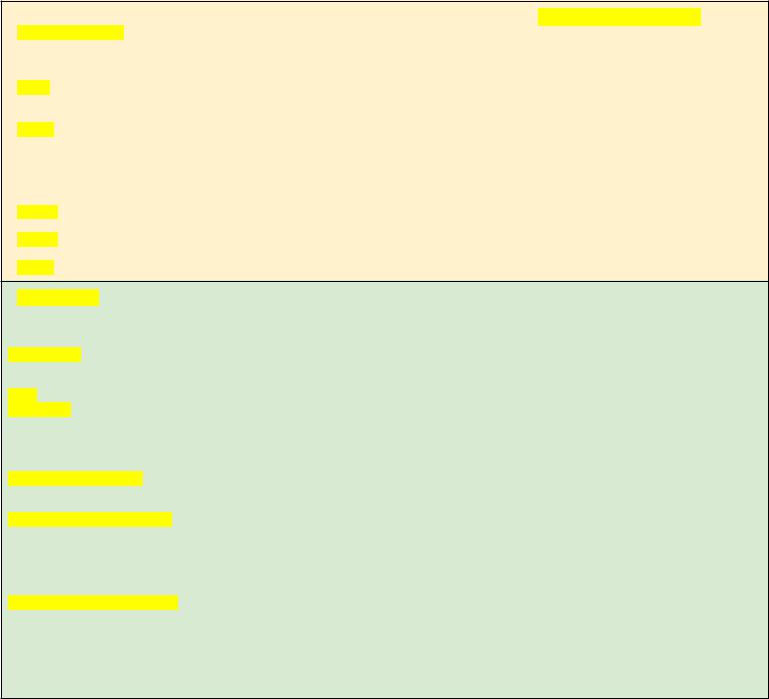

Относительный риск (коэффициент риска, relative risk, RR) показывает, во сколько раз вероятность заболевания выше у лиц, подвергавшихся

воздействию фактора риска, чем у лиц, не подвергавшихся такому воздействию.

Показатель относительного риска сравнивается с 1 для того, чтобы определить характер связи фактора и исхода:

Если RR = 1 – фактор не влияет на вероятность возникновения заболевания (отсутствие связи между фактором и исходом). Если RR > 1 – фактор повышает вероятность возникновения заболевания

Если RR < 1 – фактор снижает вероятность возникновения заболевания

Скрининг – метод активного выявления лиц с факторами риска (или уже с патологией) в процессе массовых диагностических мероприятий.

К видам медицинской помощи относятся:

1.Первичная медико-санитарная помощь;

2.Специализированная медицинская помощь

3.Скорая медицинская помощь;

4.Паллиативная медицинская помощь. (Паллиативная помощь — это активная всеобъемлющая помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в терминальных стадиях развития. Основной целью паллиативной медицинской помощи является эффективное и своевременное

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти.)

Формы оказания медицинской помощи:

1.Экстренная – оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

2.Неотложная – оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

3.Плановая – оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Условия оказания медицинской помощи: (где оказывается?)

1.Вне медицинской организации;

2.Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;

3.В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

4.Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Участковый терапевт – лечит терапевтическую патологию, если у пациента нетерапевтическая патология, то направляет к узким специалистам.

Прикрепленное население – 1700 человек

Врач общей практики — оказывает первичную многопрофильную медико-социальную помощь населению Основными задачами врача общей практики являются:

•профилактика, диагностика и лечение наиболее распространённых заболеваний ( ЛОР, офтальмология, неврология, кардиология, эндокринология);

•оказание экстренной и неотложной медицинской помощи;

•выполнение медицинских манипуляций.

Прикрепленное население – 1200 человек

Семейный врач - это врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и возраста. (Оказывает педиатрическую, геронтологическую и помощь взрослому населению)

Прикрепленное население – 1500 взрослого населения

Основными принципами оказания медицинской помощи являются:

1.Участковость (территориально-участковый принцип);

2.Доступность;

3.Профилактическая направленность;

4.Преемственность и взаимосвязь в осуществлении лечебно-профилактической деятельности. (Этот принцип заключается в единстве подходов

крешению медицинских проблем на всех этапах оказания лечебно-профилактической помощи пациентам как внутри конкретного учреждения, так и между различными МО.)

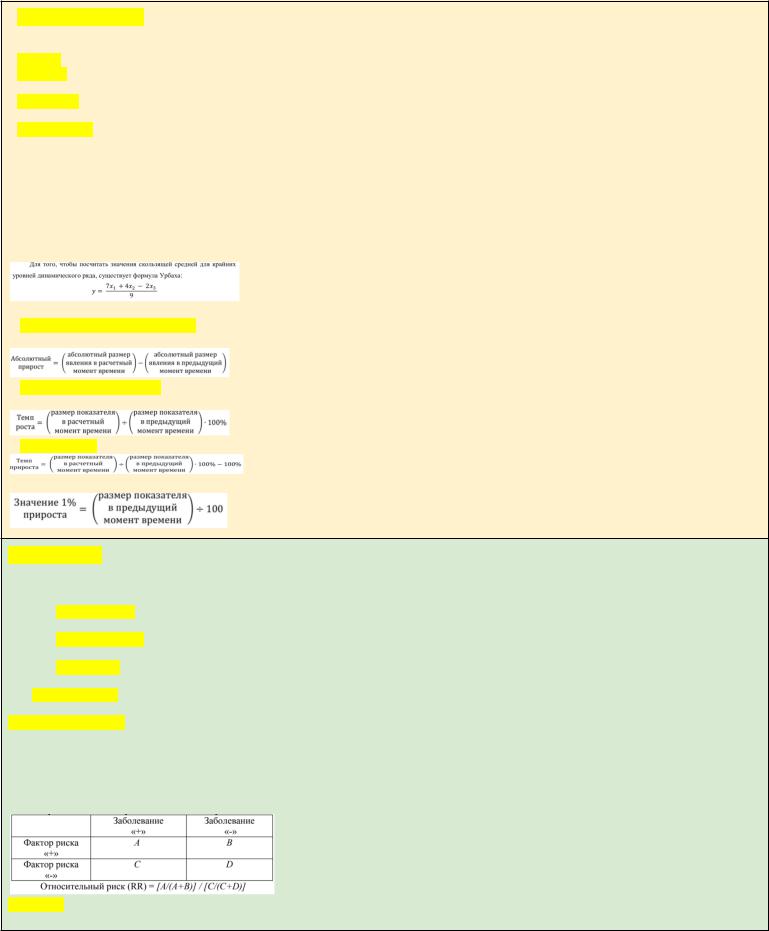

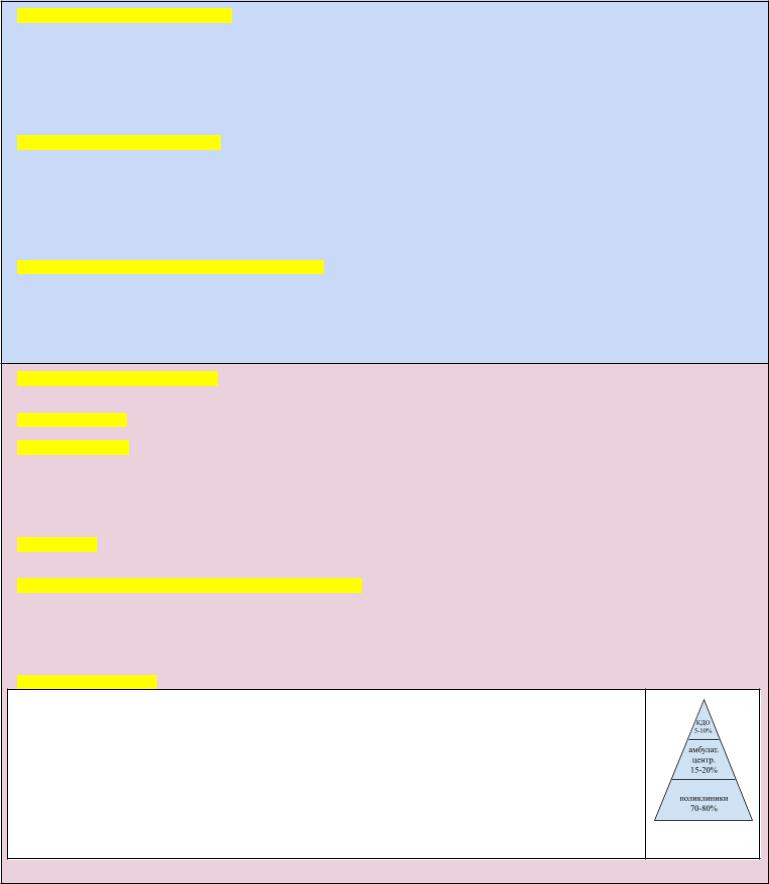

Уровни оказания ПМСП:

1.Первый уровень (первичный) - подразделения, оказывающие первичную доврачебную МСП, первичную

врачебную МСП, первичную специализированную МСП в части обеспечения первичного приема населения и последующего диспансерного наблюдения. (Районные, городские поликлиники)

2.Второй уровень (специализированный) - лечебно-диагностические (специализированные) отделения, оказывающие первичную специализированную МСП, в том числе осуществляющие консультативно-диагностическое обеспечение прикрепленного по территориально-участковому принципу населения. (КДЦ, амбулаторные центры)

3.Третий уровень (специализированный консультативно-диагностический, в том числе высокотехнологичный) - лечебно-диагностические специализированные подразделения стационарных учреждений, на базе которых осуществляются консультативнодиагностические приемы, оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь жителям административного округа. (КДЦ со стационаром)

Поликлиника – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению на закрепленной территории на догоспитальном этапе.

Задачи поликлиники :

1.Оказание ПМСП, в том числе в неотложной форме

2.Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска;

3.Проведение диспансеризации населения;

4.Диагностика и лечение различных заболеваний и состояний;

5.Восстановительное лечение и реабилитация;

6.Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями

7.Проведение всех видов медицинских осмотров;

8.Проведение противоэпидемических мероприятий,

9.Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности;

10.Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,

11.Повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием;

12.Ведение медицинской документации и представление отчетности;

Группы показателей, оценивающих деятельность поликлиники:

1.Обеспеченность кадрами

2.Объем ПМСП в амбулаторных условиях

3.Нагрузка персонала

4.Профилактическая работа

Виды медицинских осмотров:

1.Предварительный. Проводится при поступлении работника на работу с целью определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе.

2.Периодический. Для определения соответствия состояния здоровья работников выполняемой работе; динамического наблюдения за состоянием здоровья работников; выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы;

3.Внеочередные (внеплановые). Проводятся при возникновении резкого ухудшения состояния условий труда, возникновения вспышки инфекционных заболеваний и пр.

4.Предсменные, предрейсовые. Проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

5.Послесменные, послерейсовые. Проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды и трудовогопроцесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

-Первый этап диспансеризации (профилактический МО) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний..По результату медицинского осмотра устанавливают группу здоровья.

-Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).

Группы здоровья:

I группа здоровья - нет факторов риска, нет заболевания (здоров) II группа здоровья - имеются факторы риска, гнт болезни

IIIа группа здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения IIIб группа здоровья - граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного

наблюдения, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании.

Показатели деятельности поликлиники:

Учётно-отчетная документация:

-Ф.30 (годовой отчет)

-для ежедневного: ф.025/у (заводится один раз в орг-ии- амб. карта), ф.0251-у (талон приема о посещении)

Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам при:

1.острых заболеваниях или при обострениях хронических болезней,

2.отравлениях,

3.травмах,

4.при патологии беременности,

5.родах, в течение послеродового периода, абортах, а также новорожденным детям.

Данный вид медицинской помощи оказывается гражданам при плановой или экстренной госпитализации, когда пациенту требуются применение интенсивных методов диагностики, лечение и использование сложных медицинских технологий, круглосуточное врачебное наблюдение.

Любая больница (без поликлиники) по функциональному назначению имеет 4 сектора:

1.управление,

2.клинический сектор,

3.лечебно-диагностический сектор,

4.хозяйственную часть.

Стационарзамещающие формы медицинской помощи:

1.Дневные стационары

2.Вечерние и ночные стационары,

3.Комплексы: дневной стационар – пансионат и др.

4.Стационар на дому

5.

Основные показатели деятельности стационара

•Удовлетворенность/обеспеченность населения стационарной помощью

•Использование коечного фонда

•Нагрузка персонала

•Качество стационарной помощи

•Преемственность в работе АПО и больничных организаций

1. Число пролеченных (пользованных) больных:

(Число поступивших + выбывших (сумма выписанных и умерших) больных) / 2 4. Среднегодовая занятость больничной койки (функция, работа койки за год):

Проведено больными койко-дней / Среднегодовое число коек

Норма для городских больниц 330-340 дней из 365 ( ост. дни – время на обработку и тп.)

5. Средняя длительность пребывания больного на койке (длительность лечения): Число проведенных больными койко-дней / Число пролеченных больных

Норма для многопрофильных больниц 10-14 дней.

6. Оборот койки:

Число пролеченных больных / Среднегодовое число коек

Показатель дает представление о числе больных, получивших лечение в стационаре в течение года на одной койке. Зависит от средней длительности пребывания больного на койке в году. Терап. – 30,4 Хирургич. – 28

7. Время простоя койки:

Число дней в году (365) – фактическое число дней занятости койки в году

Показатель характеризует среднее время простоя койки от момента выписки предыдущего больногодо момента поступления следующего.

8. Больничная летальность (%):

Число умерших больных в стационаре × 100 % / Число пролеченных больных 10. Послеоперационная летальность (на 100 оперированных больных или в %):

Число умерших оперированных больных × 100 / Число оперированных больных 12. Показатель качества диагностики

Частота расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов Число клинических диагнозов, не подтвержденных при патологоанатомических вскрытиях / Общеечисло патологоанатомических вскрытий * 100

Учётно-отчетная документация:

-Ф.30 - годовой отчет

-Ф.003у - карта стационарного больного

-Ф.001у - журнал учета госпит. и отказа от госпитализации