- •1. Принцип ранней диагностики и своевременного направления к специалисту

- •2. Принцип преемственности и многодисциплинарного подхода

- •3. Принцип активной профилактики инфекций (профилактика превыше лечения)

- •4. Принцип обучения пациента и семьи ("

- •5. Принцип динамического наблюдения и мониторинга

- •6. Принцип индивидуального подхода

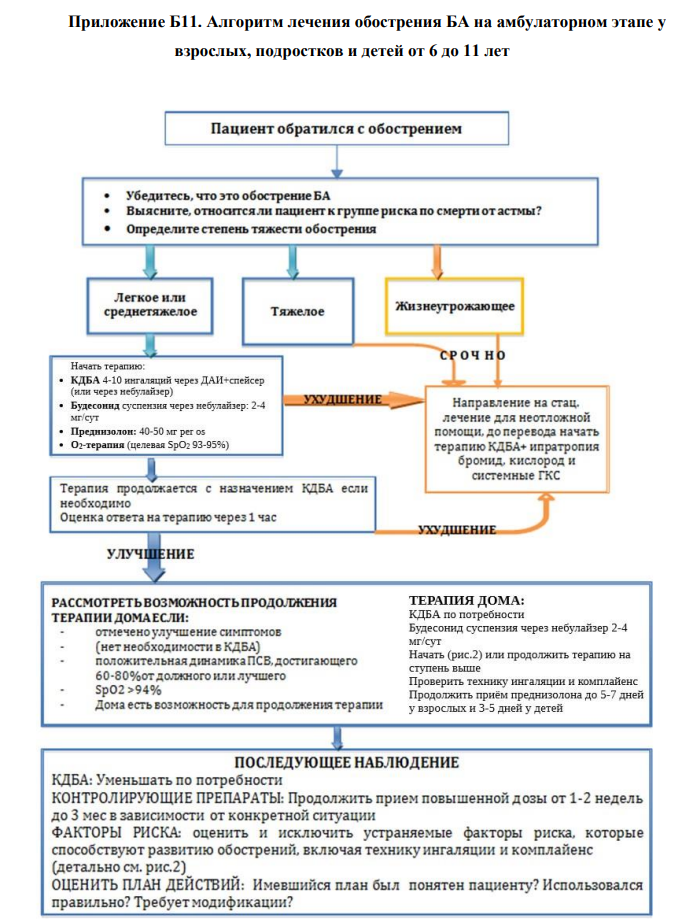

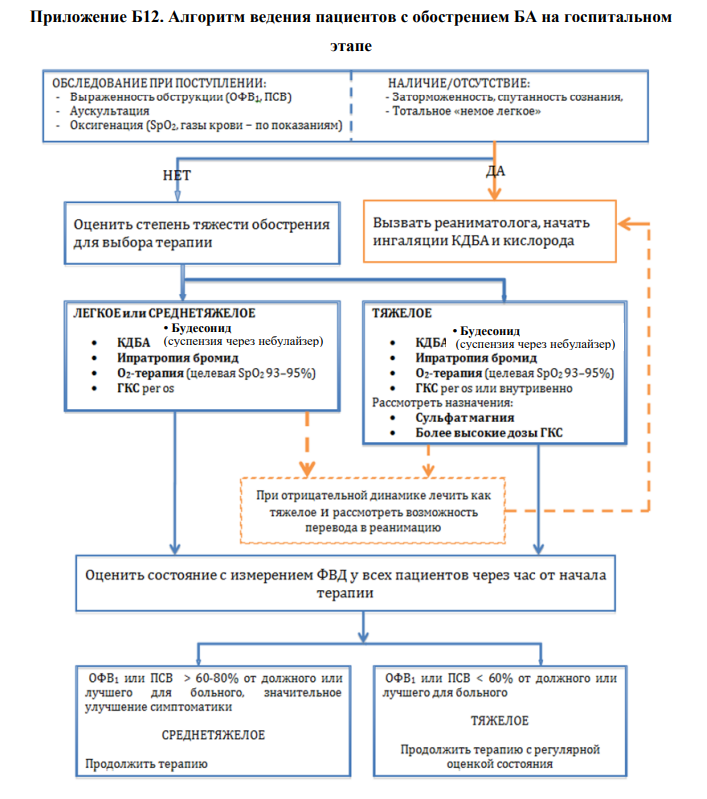

- •7. Принцип готовности к неотложным состояниям

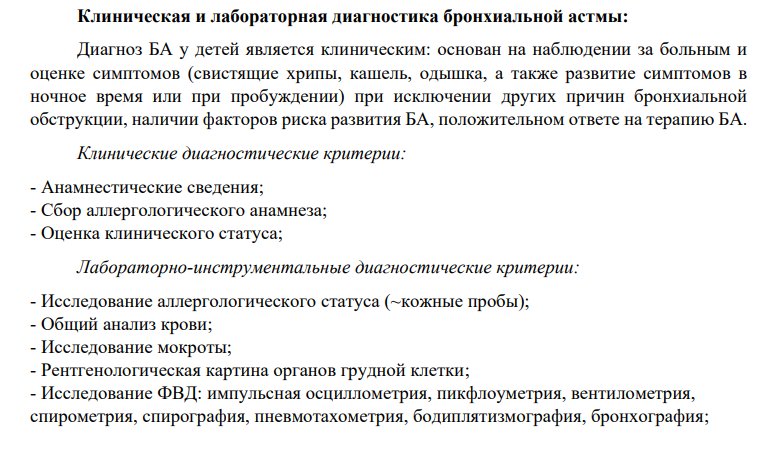

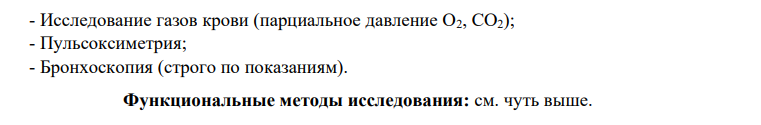

1. Бронхиальная астма. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.

2. Объем лечебно-диагностических мероприятий у детей с бронхиальной астмой.

Заключение:

• Поддержание оптимального контроля над БА может снизить риск тяжелых проявлений БА в условиях COVID-19.

• Противовоспалительная терапия БА, в первую очередь ИГКС, должна быть продолжена до достижения контроля БА.

• У детей первых 6 лет жизни предпочтительная терапия БА – ингаляции ГКС через небулайзер.

• У подростков старше 12 лет с БА предпочтительным вариантом терапии на 1-й ступени является использование по потребности низкой дозы комбинации ИГКС/бронхолитик: в соответствии с российскими рекомендациями должна применяться комбинация быстродействующий бронхолитик/ИГКС, по GINA 2020 – формотерол/ИГКС.

Выбор средства доставки лекарственного препарата:

При назначении ингаляционной терапии пациенту с БА подбор средства доставки лекарственного препарата осуществляют персонализированно с целью повышения эффективности назначенного лечения.

Основные типы для ингаляционной доставки ЛС на сегодняшний день это:

• Дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ), использующиеся преимущественно со спейсеромм;

• ДАИ, активируемые вдохом (ДАИ-АВ);

• Дозированные порошковые ингаляторы (ДПИ);

• «мягкие» аэрозоли (soft-mist) Респимат

• небулайзеры.

Выбор ингаляционного устройства зависит от способности пациента правильно использовать; предпочтений пациента; объемной скорости вдоха (скорость воздушного потока на вдохе, л/мин); внутреннего сопротивления (респираторного сопротивления) устройства; возможности обучить пациента технике ингаляции и контролировать ее в дальнейшем

Для пациентов от 6 лет и старше предпочтительными ингаляционными устройствами являются ДПИ или ДАИ, активируемый вдохом или ДАИ со соответствующим спейсером с мундштуком [21, 365].

Для пациентов младше 5 лет оптимальным устройством доставки лекарственного препарата может быть дозированный аэрозольный ингалятор со спейсером с лицевой маской или без нее в зависимости от возраста; для самых маленьких пациентов, в случае инициации терапии, а также при обострении может быть выбран небулайзер (для ингаляций с лицевой маской или с мундштуком).

При назначении терапии проводят обучение пациента с БА (а также его родителей, опекунов) технике ингаляции, в дальнейшем - контролируют ее соблюдение с целью оптимизации лечения.

Неправильная техника ингаляции является основной причиной недостаточного контроля над БА. Прежде чем приступить к пересмотру объема терапии.

3. План диспансерного наблюдения за детьми с бронхиальной астмой.

4. Реабилитационные мероприятия, проводимые у детей с бронхиальной астмой.

5. Аллергический ринит. Определение. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. План диспансерного наблюдения за детьми с аллергическим ринитом.

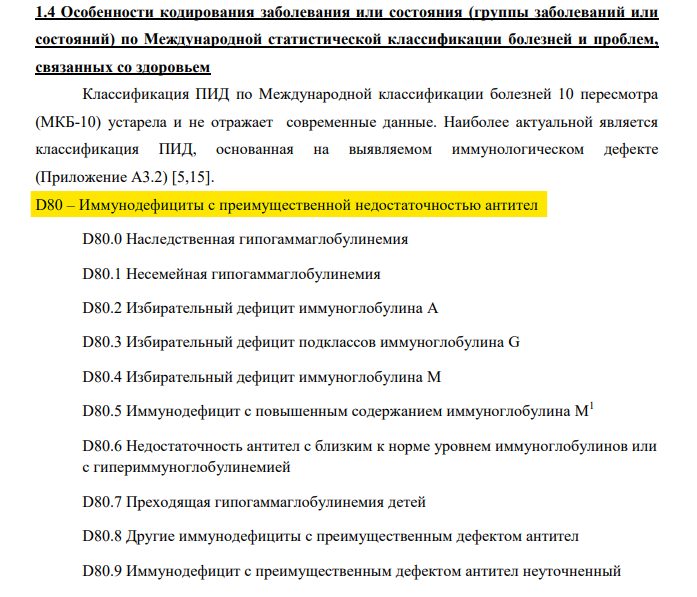

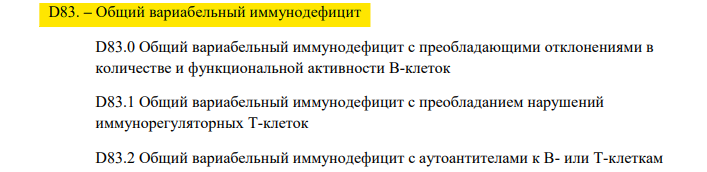

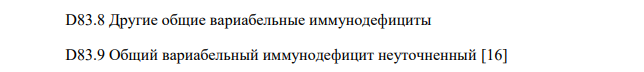

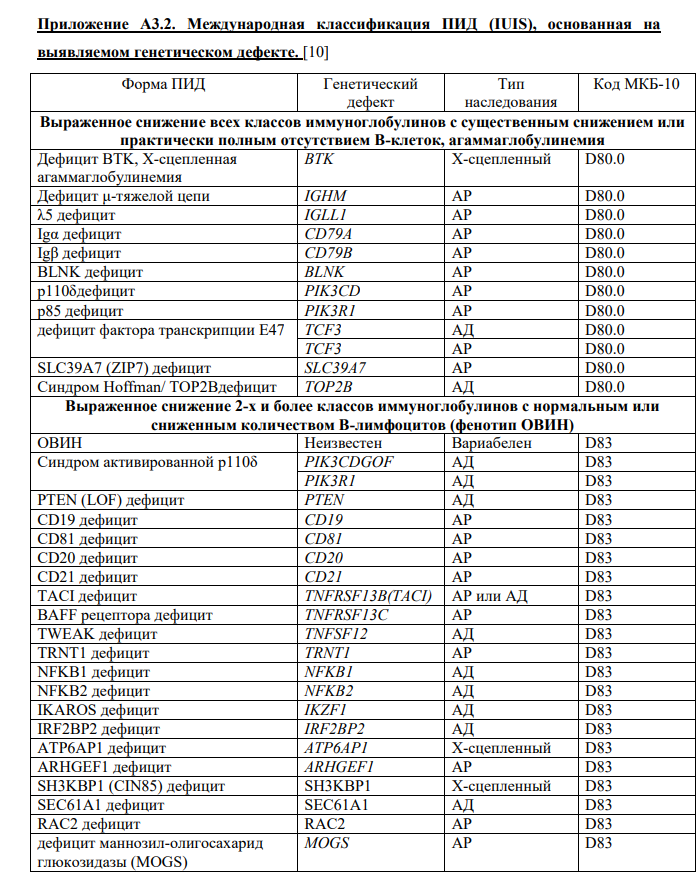

6. Первичные иммунодефицитные состояния у детей. Определение, классификация.

7. Принципы диагностики и лечения ПИДС по гуморальному типу Х-сцепленной агаммаглобулинемии с дефицитом В клеток – болезни Брутона. Диспансерное наблюдение.

Около 90 % всех случаев наследственной агаммаглобулинемии представлены болезнью Брутона (Хсцепленной агаммаглобулинемией), остальные 10% представлены не сцепленными с полом агаммаглобулинемиями.

В основе Х-сцепленной агаммаглобулинемии лежит нарушение синтеза тирозинкиназы Вtk (названной по автору Брутоновской), принимающей участие в созревании В-лимфоцитов в костном мозге.

Следствием этого является практически полное отсутствие В-лимфоцитов в периферической крови и периферических лимфоидных органах и тяжёлые нарушения антителопродукции всех изотипов иммуноглобулинов.

Ген Btk находится на Х-хромосоме (Xq21.3), поэтому данной болезнью страдают только лица мужского пола, в то время как женщины являются бессимптомными носителями.

Х-сцепленная агаммаглобулинемия (Болезнь Брутона):

К характерным особенностям этой формы ПИД, кроме предрасположенности к инфекциям, относятся:

Симптомы заболевания, как правило, возникают в период от 6 месяцев до 1 года жизни ребёнка, когда происходит истощение полученных трансплацентарно от матери антител, а синтез собственных не осуществляется в адекватном количестве. Однако, в более редких случаях заболевание может манифестировать и после 1 года жизни;

В некоторых случаях может наблюдаться отставание в физическом развитии;

Недоразвитие периферических лимфоидных органов (гипоплазия миндалин, лимфоузлов);

Хроническое течение синуситов с частыми обострениями;

Бронхоэктазы, как следствие неоднократно перенесенных пневмоний;

Нейросенсорная тугоухость, как следствие перенесенных гнойных средних отитов;

Деформация суставов, как следствие перенесенных инфекционных и неинфекционных артритов;

Нейтропения в дебюте заболевания;

В меньшей степени, чем для других форм ПИД, для Болезни Брутона характерны сопутствующие неинфекционные осложнения, такие как аутоиммунные проявления, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). Тем не менее, по сравнению со здоровой популяцией, риск указанных осложнений значительно выше. Например, может наблюдаться развитие таких осложнений как ювенильный ревматоидный артрит, колоректальный рак, Кроно-подобное воспалительное заболевание кишечника, сахарный диабет (СД) I типа.

Диагностика:

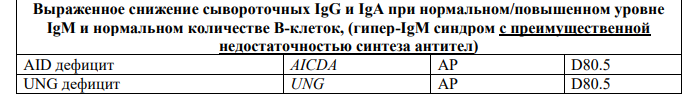

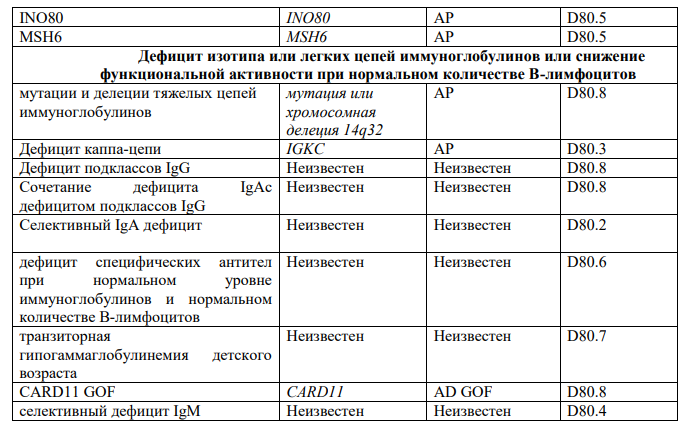

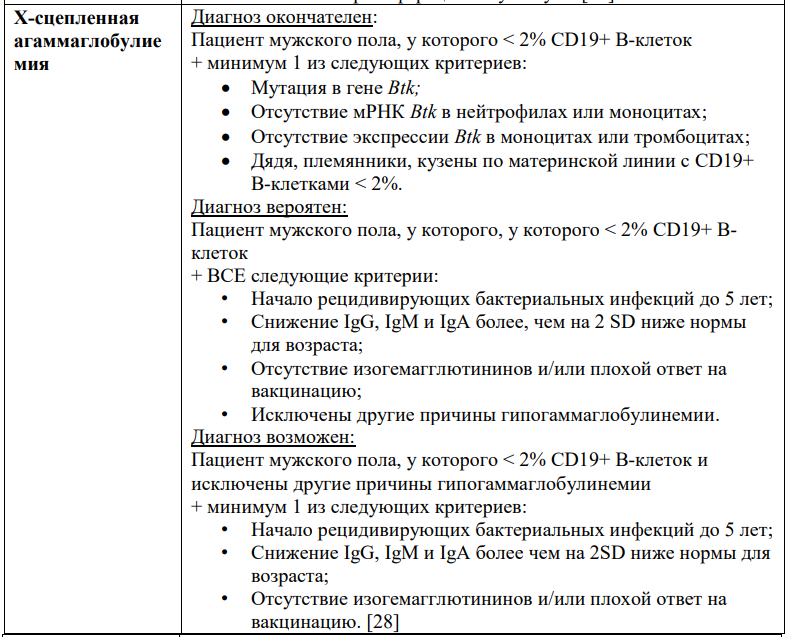

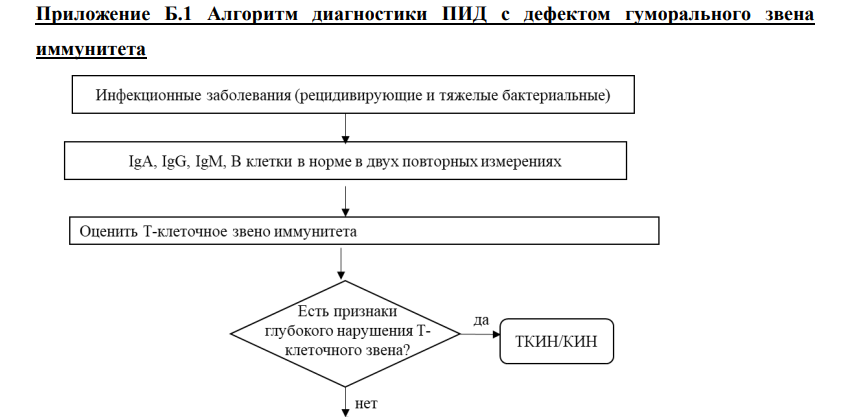

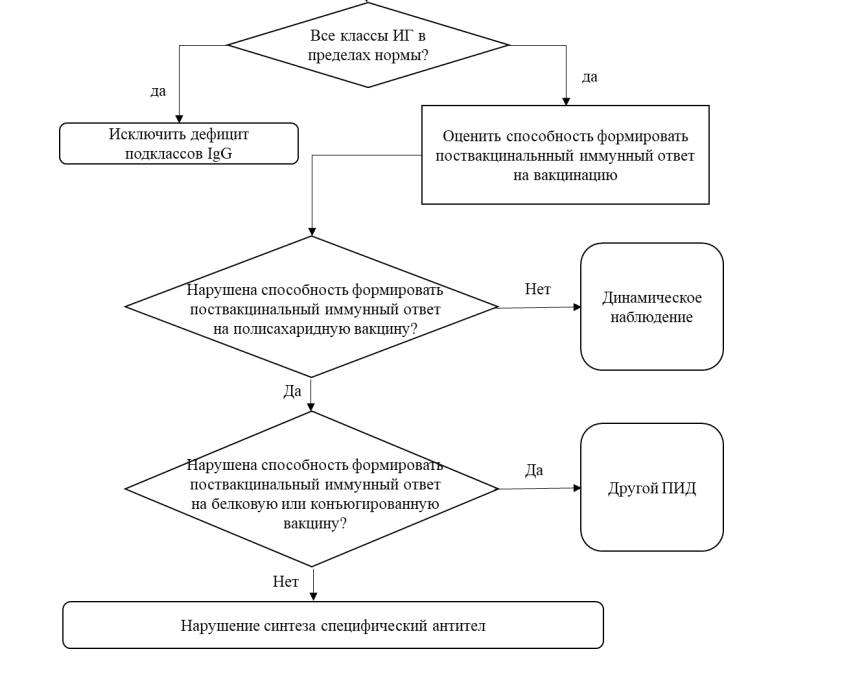

Для каждой из форм ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител сформулированы отдельные критерии постановки диагноза. (Таблица 1, Приложение Б1, Приложение Б2).

Лечение:

Основными направлениями в лечении больных ПИД с преимущественной недостаточностью синтеза антител являются:

► Заместительная терапия препаратами иммуноглобулина человека нормального** для внутривенного (ВВИГ**) и подкожного введения (ПКИГ**);

► Профилактика и/или терапия инфекционных проявлений;

► Терапия проявлений иммунной дисрегуляци.

Рекомендуется проводить регулярное введение иммуноглобулина человека нормального** с целью заместительной терапии сразу после постановки диагноза пациентам с агаммаглобулинемией;

У пациентов с более тяжелыми формами ПИД с преимущественной недостаточностью синтеза антител (ОВИН, агаммаглобулинемия, выраженное снижение сывороточных IgG и IgA при нормальном/повышенном уровне IgM и нормальном количестве В-клеток, (гипер-М)) антибактериальная терапия назначается в дополнение к заместительной терапии при наличии хронических очагов инфекции (в случае неконтролируемого инфекционного процесса следует решать вопрос об увеличении дозы и/или частоты введения препарата иммуноглобулина человека нормального).

Профилактика:

Методом перинатального и раннего постнатального скрининга наследственных агаммаглобулинемий, транзиторной гипогаммаглобулинемии детского возраста, некоторых форм гипер-IgM синдромов и ОВИН с ранним дебютом является определение TREC (T-cell receptor excision circles) и КREC (kappa-deleting recombination excision circle) в мазках-отпечатках. Данный метод позволяет осуществлять скрининг пациентов для углубленного иммунологического обследования.

Молекула TREC – это побочный продукт Т-клеточной дифференциации, происходящей в тимусе, ключевым событием которой является формирование Т-клеточного рецептора.

KREC – аналог кольцевой молекулы TREC, образующийся в процессе созревания В-клеток в костном мозге.

Диспансеризация:

После постановки диагноза:

Пациент с установленным диагнозом ПИД с недостаточностью синтеза антител должен находится под диспансерным наблюдением врача по месту жительства и являться для контроля терапии. Кратность наблюдения определяется исходя из степени тяжести течения заболевания.

Пациенты, получающие заместительную терапию, должны не менее 1 раз год проходить обследование для контроля развития осложнений.

Пациенты с ПИД с недостаточностью синтеза антител должны быть обеспечены препаратами базисной терапии (иммуноглобулином человека нормального** в необходимой дозе и препаратами для контроля симптомов иммунной дисрегуляции).

Показания для плановой госпитализации:

Первичное установление диагноза при наличии симптомов, характерных для ПИД;

Госпитализация в специализированные центры при необходимости коррекции терапии;

Любые осложнения, требующие стационарного лечения (аутоиммунные, малигнизация, энтеропатия и др.).

8. Принципы диагностики и лечения общей вариабельной иммунной недостаточности (ОВИН) у детей. Атаксия - телеангиоэктазия: синдром Луи - Бар. (нет на экзамене).

9. Принципы оказания медицинской помощи детям с синдромом Ди Джоржи. (нет на экзамене).

10. Основные принципы оказания медицинской помощи детям и подросткам с патологией иммунитета в амбулаторных условиях.

1. Амбулаторно-поликлинический этап оказания медицинской помощи детям и подросткам с болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами, в рамках первичной медико-санитарной помощи, включая лечение и динамическое наблюдение, проводится участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики, а также врачами-специалистами, оказывающими медицинскую помощь детям, в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и с учетом рекомендаций врачей - аллергологов-иммунологов.

2. Участковые врачи-педиатры, врачи общей врачебной практики и врачи-специалисты при подозрении или в случае выявления болезней, ассоциированных с иммунодефицитами, направляют больных на консультацию к врачу - аллергологу-иммунологу для обследования, уточнения диагноза, определения лечебных и реабилитационных мероприятий, для решения вопроса о необходимости госпитализации с направлением в специализированные стационарные отделения по профилю клинических проявлений иммунодефицита.

3. Дети и подростки направляются к специалистам - аллергологам-иммунологам в медицинские учреждения по месту проживания или в ММЦ, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности кабинета врача - аллерголога-иммунолога, с учетом рекомендуемых штатных нормативов и стандартов оснащения

4. Для консультации специалиста - аллерголога-иммунолога по вопросам болезней, ассоциированных с иммунодефицитами, необходимы следующие документы:

● Подробная выписка о заболеваниях и проводимой терапии;

● Общий анализ крови с формулой, общий анализ мочи, кал на гельминты (результаты обследования не более чем за 2 недели, предшествующие консультации);

● Прививочный сертификат.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Принцип ранней диагностики и своевременного направления к специалисту

Настороженность педиатра/врача общей практики: Ключевая роль принадлежит участковому педиатру, который должен знать "настораживающие признаки" первичных иммунодефицитов (ПИД):

Частые и тяжелые инфекции (≥8 отитов, ≥2 синуситов, ≥2 пневмоний в год).

Инфекции, вызванные оппортунистическими или редкими микроорганизмами.

Осложнения после вакцинации живыми ослабленными вакцинами.

Хроническая диарея с нарушением развития.

Рецидивирующие глубокие абсцессы кожи или внутренних органов.

Семейный анамнез ПИД или ранних летальных исходов от инфекций.

Скрининг: Неонатальный скрининг на ТКИД (тяжелую комбинированную иммунную недостаточность) и СПИД (синдром Оменна) является обязательным во многих странах и должен проводиться своевременно.

Быстрое направление к клиническому иммунологу при подозрении на патологию для углубленного обследования (определение субпопуляций лимфоцитов, уровней иммуноглобулинов, функциональных тестов).

2. Принцип преемственности и многодисциплинарного подхода

Ведение пациента координирует врач-клинический иммунолог, но обязательно при участии:

Педиатра: ведение сопутствующих заболеваний, рутинная вакцинация (по индивидуальному графику), диспансерное наблюдение.

Врача-инфекциониста: подбор противомикробной терапии, профилактики.

Специалистов по органам: ЛОР, пульмонолог, гастроэнтеролог, дерматолог — для лечения органных поражений.

Медсестры/фельдшера, обученной работе с такими пациентами (включая технику введения терапии на дому, обучение семьи).

При необходимости подключаются генетик, психолог, социальный работник.

3. Принцип активной профилактики инфекций (профилактика превыше лечения)

Это краеугольный камень амбулаторного ведения.

Инфекционный контроль: Соблюдение гигиены (мытье рук, использование масок в общественных местах в периоды вспышек инфекций, ограничение контактов с больными людьми).

Профилактическая (превентивная) антибиотикотерапия: Назначение курсов антибиотиков для предотвращения бактериальных инфекций (например, ко-тримоксазол для профилактики пневмоцистной пневмонии).

Противогрибковая и противовирусная профилактика: По показаниям.

Вакцинопрофилактика:

Расширенный календарь прививок: Активная иммунизация инактивированными вакцинами (Пневмо-23, Пневмо-13, менингококковые, Hib, грипп) настоятельно рекомендуется и часто проводится по усиленному графику.

Строгий запрет на живые вакцины (КПК, БЦЖ, ветряная оспа, ротавирусная) пациентам с определенными типами ПИД (Т-клеточные дефекты, комбинированные иммунодефициты) из-за риска развития вакцин-ассоциированных заболеваний.

Пассивная иммунизация: Регулярное введение заместительной терапии иммуноглобулинами (внутривенно или подкожно) — золотой стандарт лечения многих форм антител-дефицитов. Позволяет поддерживать защитный уровень антител в крови.