- •1. Классификация промысловых систем сбора и транспорта скважинной продукции. Требования к системам сбора. Преимущества и недостатки различных систем сбора.

- •Выбор той или иной системы обусловлен рядом технологических и исторических факторов.

- •2.Классификация продукции г-овой промышленности. Требования к качеству газа, подаваемого в мг. Основные требования к качеству сжиженных газов и стабильного конденсата.

- •Требования к качеству г, подаваемого в мг:

- •4. Выбор структуры системы сбора и местоположение объектов по подготовке у/в-го сырья на гкм.

- •5. Тепловой расчёт в шлейфах.

- •5,. Гидравлический расчёт шлейфов.

- •6. Снижение пропускной способности трубопроводов при эксплуатации ГиГкм. Причины, вызывающие снижение пропускной способности, методы предупреждения и борьба с ними.

- •7. Общая характеристика г-овых гидратов. Условия образования гидратов. Влияние различных различныхфакторов на процессы образования и разложения гидратов.

- •Где I и y – относительные плотность и молярная доля г/о-теля.

- •9. Физико-химические св-ва ингибиторов. Метанол, гликоли, новые ингибиторы…….

- •10. Определение расхода нелетучего и летучего ингибитора.

- •13. Методы борьбы с солеотложениями в пр-се добычи и подготовки газа…

- •14. Способы разрушения отложения солей….

- •15. Теоретические основы сеп-и. Основные типы конструкций сеп-в и их экспл-е пок-ли. Принцип работы сеп-в.

- •16. Технол-й расчет гравитационных сепараторов с жалюзийными насадками

- •18. Общая характеристика прямоточных центробежных элементов. Газовый сепаратор Центробежный Регулируемый.

- •20. Расчет процесса дросселирования п Газа.

- •25. Технологические схемы промысловой обработки г методом нтс

- •26.Периоды работы установок нтс. Выбор режима.

- •27.Расчетная схема газового эжектора. Основные технологические показатели эжекторов.

- •28. Технологическая схема унтс с тедандерно-компрессорными агрегатами.

- •29. Абсорбц-я осушка природного газа. Жидкие осушители и их свойства.

- •31. Определение основных величин, характеризующих процессы осушки газа и регенерации дэГа. Кратность циркуляции дэГа…….

- •32. Отработка дэГа в абсорберах…….

- •33. Опыт эксплуатации и модернизации технологического оборудования укпг на унгкм

- •34. Опыт нормирования и прогнозирования потерь дэГа на укпг сеноманской залежи угкм.

- •37. Совершенствование технологии подготовки газа на месторождениях Кр. Севера.

- •38. Технология схема укпг-1в ягкм. Однореагентная схема с использованием метанола.

- •39. Адсорбционный способ осушки газа

- •1.Особенности притока газа к забою газовой скважины

- •2.Фазовые состояния углеводородных систем: условия равновесия, двухфазная система.

- •Количественное решение двухфазной системы:

- •3. Явления обратной конденсации и испарения.

- •4. Эффект Джоуля – Томсона…..

- •5. Газовые скважины. Требования к конструкции скважин и выбор диаметра эксплуатационной…

- •Определение диаметра фонтанных труб газовой скважины:

- •6. Наземное и подземное оборудование скважин

- •7.Средства регулирования технологическим режимом работы скважины (диафрагмы……

- •8. Конструкция и оборудование скважин при орэ

- •9. Конструкция и оборудование скважин при добыче газа с кислыми компонентами.

- •10. Конструкция и оборудование скважин в районе ммп.

- •11. Эксплуатация добывающих скважин газлифтным способом на месторождениях с нефтяными оторочками.

- •12. Особенности вскрытия продуктивного газового пласта. Оборудование забоя добывающей скважины.

- •13. Приборы и аппаратура применяемые при исследованиях газовых и газоконденсатных скважин. Глубинные манометры, термометры….

- •14. Исследование пластов и газовых скважин. Общие положения. Обвязка газовых скважин….

- •15. Технология проведения исследований скважин на стационарных режимах.

- •16. Исследование скважины на нестационарных режимах и подготовка скважины к исследованию. Технология проведения исследования….

- •17. Методика обработки и интерпритации результатов исследования на нестационарных режимах с целью определения параметров плас.

- •18. Технологический режим работы вертикальной газовой скважины при постоянной депрессии и постоянном забойном давлении.

- •19. Технологический режим работы вертикальной газовой скважины при постоянном дебите или постоянной скорости фильтрации.

- •20.Технологический режим работы горизонтальной газовой скважины при постоянной депрессии и постоянном забойном давлении.

- •22. Эксплуатация газовых скважин в условиях разрушения коллектора. Общие положения о режиме работы скважины при разрушении пзп, устойчивость горных пород.

- •23. Технологический режим работы газовой скважины продуцирующей агрессивные компоненты.

- •24. Виды коррозии газопромыслового оборудования и защита от нее..

- •25. Влагосодержание природных газов. Общая характеристика гидратов и условия их образования.

- •26. Гидраты индивидуальных и природных углеводородных газов.

- •27. Образование гидратов в добывающих скважинах и способы их устранения…

- •28 Предупреждение и борьба с образованием гидратов природных газов. Основы ингибирова..

- •29. Особенности эксплуатации обводняющихся газовых и газоконденсатных месторождений. Применение химреагентов….

- •30. Использование кислотных и щельчных составов, применяемых в процессах обработки пзп. Выбор метода.

- •31. Механические методы интенсификации притока (грп, гпсп)….

- •33. Безопасность труда в газовом хозяйстве. Выполнение газоопасных работ.

- •34. Технологирческий режим работы вертикальной скважины обводняющейся подошвенной водой.

- •35. Солеобразование в добывающих газовых скважинах. Методы удаления солеотложений.

- •36. Принцип работы газлифтного подъемника непрерывного и периодического действия.

- •37. Влияние песчаной пробки на технологический режим работы горизонтальной газовой скважины. Методика расчета критической депрессии разрушения пзп.

- •38. Газоконденсатные исследования скважин. Цели и задачи исследований…..

- •39. Уравнения состояния природных газов

- •32. Определение зоны возможного гидратообразования и безгидратного режима работы газовой скважины.

- •1. Приближенная методика расчета Сайклинг-процесса

- •2. Понятие пластового и горного давлений. Определение приведенного пластового р в гз и его расчет по замерам пластового давления в скв. Определение среднезвешенного пластового р в гз.

- •3. Использование принципа суперпозиции в расчетах внедрения краевой воды в газовую залежь круговой формы.

- •4. Теория укрупненной скважины Ван-Эвердингена и Херста для расчета внедрения воды в газовую залежь (случаи постоянного дебита и постоянной депрессии).

- •5.Соотношение контурного и средневзвешенного пластового давления в газовой залежи круговой формы (вывод).

- •6.Конечно-разностный аналог дифференциального уравнения неустановившейся одномерной фильтрации жидкости с единичными коэффициентами (вывод).

- •7. Решение системы конечно-разностных уравнений методом прогонки (для случая неустановившейся плоскопараллельной фильтрации жидкости в пласте с единичными коэффициентами).

- •9. Классификация месторождений природных газов.

- •10.Учет в уравнении материального баланса газовой залежи деформации коллекторов.

- •12. Особенности расчета показателей разработки в период падающей добычи в условиях газового режима (для технологического режима эксплуатации скважин постоянной депрессии на пласт).

- •14.Фазовая диаграмма газоконденсатных смесей и особенности разработки газоконденсатных месторождений на истощение.

- •15.Понятие и определение параметров средней скважины.

- •16. Приближенная методика расчета внедрения воды по схеме "укрупненной" скважины.

- •17.Системы разработки многопластовых (многозалежных) месторождений и условия их применения. Понятие "эксплуатационный объект".

- •19. Расчет добычи конденсата по данным дифференциальной конденсации.

- •21. Вывод уравнения материального баланса газовой залежи для водонапорного режима.

- •23. Вывод уравнения материального баланса для газовой залежи при газовом режиме.

- •25.Режимы газовых залежей. Характерные зависимости приведенного пластового давления от накопленной добычи газа.

- •28. Особенности расчетов внедрения воды в газовые залежи круговой формы со слоисто-неоднородными коллекторами.

- •30. Вывод уравнения материального баланса газовой залежи для водонапорного режима.

- •26. Приближенная методика расчета внедрения воды по схеме "укрупненной" скважины.

- •27.Фазовая диаграмма газоконденсатных смесей и особенности разработки газоконденсатных месторождений на истощение.

- •31. Основные разделы проекта разработки месторождения и порядок его рассмотрения.

- •35.Особенности разработки нефтегазоконденсатных залежей и формирования газоконденсатонефтеотдачи.

- •38. Средства и методы контроля над разработкой месторождений природного газа.

- •33. Вывод уравнения материального баланса для газовой залежи при газовом режиме.

- •39.Фазовая диаграмма газоконденсатных смесей и особенности разработки газоконденсатных месторождений на истощение.

- •37.Системы разработки многопластовых (многозалежных) месторождений и условия их применения. Понятие "эксплуатационный объект".

- •32.Режимы газовых залежей. Характерные зависимости приведенного пластового давления от накопленной добычи газа.

18. Общая характеристика прямоточных центробежных элементов. Газовый сепаратор Центробежный Регулируемый.

На основании исл-й уст-но что орг-я закрутки потока в меньшем обьеме обесп. -т поддержание высокой эф-ти процесса. Этот принцип позволил повысить эф-ть разделения в ап-те за счет уст-я в нем нескольких сеп-х эл-тов. Такое конструкт-е решение обес-т поддержанеи эф-ти се-ции при сниж-е расхода Г за счет числа раб-х сеп-х эл-в удается сохранить в них высокую ск-ть потока. Из сеп-х эл-тов работающих по указ-му принципу можно указать прямоточные центробежные патрубки (ПЦП). ПЦП представляет собой заглушенную снизу цилиндр-ую трубу на пов-ти к-й имеется тангенциально прорез-е в верт-й пл-ти щели предн-е для входа неосуш-го газа поток газа поступая ч/з танген-е щели закр-ся в поле центр-х сил обр-ся за счет закр-го восход-го потока практически все капли отбрас-ся на внутр-ю пов-ть трубы. Получ-я пленка ж-ти вращаясь по винтовой линии подним-ся под влиянием закр-го потока газа а затем напр-ся вниз ч/з кольцевой зазор, обр-й трубой и вставленным в пас коротким патр-м кот-й служит для отвода отсеч-го Г. ширина этого зазора δ3 должна быть несколько больше (на 25…30%) max возможной толщины пленки ж-ти и может опр-ся: 3=4R(RжQж/ггQг)(1/3)Qж/QгR

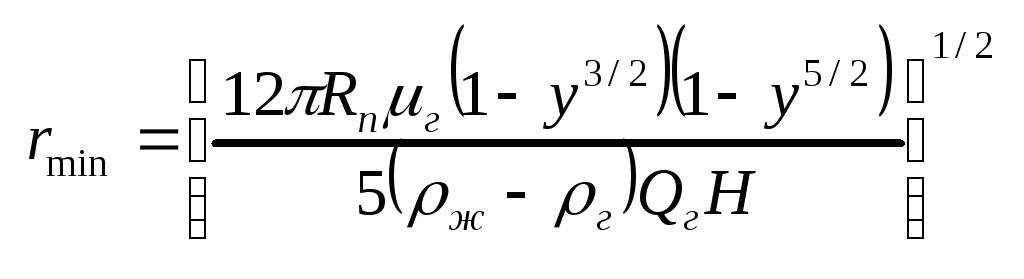

R – радиус трубы μж –вязкость ж-ти ρг – пл-ть Г в раб усл λг – коэф-т гидр-го сопр-я Г; Qж –расход ж-й фазы; Qг – расход газа.

В ПЦП условно можно разгр-ть 3 основные зоны 1)зона форм-я закр-го потока 2)зона форм-я уст-й ж-й пленки 3) зона отвода отсеп-й ж-ти. Зона форм-я закр-го потока с тангенс-ми прорез-ми или лепестками более эф-на этот вариант целес-но прим-ть при больших расходах Г кода диам-р патр-ка более 80мм. Зона форм-я пленки опр-ся след-ми геом-ми размерами dn –внут-й диа-р ПЦП hщ-высота прорези или щели fщ-общая площадь сеч-я прорези n-число прорезей.для срав-я прорезей. Для срав-я патр-ков разл-х диа-ров введен пар-р m: m=fщ/fn fn-пл-дь сечения ПЦП. Для зоны форм-я уст-й пленки соотн-е высоты диа-р ПЦП не должно превышать превышать 2…2,5 т.к. с увел-м этого соотн-я закрутка потока затухает и пленка отсепар-й ж-ти конструктивно может предст-ть собой прорези с отбойными кол-ми с внут-м кольцом гор-е прорези с внут-м кольцом с кольцевым отводом торцевым отводом. Посл-й вар-т счит-ся наиболее эф-м. Из запис-х 3-х зон на эф-ть сеп-ии больше всего влияние оказ-т зона отвода ж-ти min размер отсеп-х в ПЦП капель рассчит-ся:

y=[1–nab/(/Rn2tg)]0,5

Внедрение

сеп-в с прямоточными центробежными

патрубками. Г ч/з входной патрубок пост-т

в сеп-е патр-ки се-ра кот-й имеет индив-е

крепля раздел-й перегородки. Далее газ

напр-ся в пром-й кол-тор отсек-я ж-ть это

смесь кон-та и р-ра инг-ра г/о стекает по

сливным трубкам в нижнюю часть се-ра

откуда напр-ся в разд-е емкости

индив-екрепления ПЦП позв-т регул-ть

произ-ть се-ра путем откл-я опр-го кол-ва

патр-ков обесп-я работу се-ра в опт-х

усл-х кроме того се-р разделен на 4 секции

что также позволяет регул-ть его пр-ть.

Указ-е способы регул-я исп-ся при падении

Рпл

на м/р и ум-ние отбора газа из скв прив-ны

осн-е техн-епоказ-ли разраб-х и внедр-х

на разл-х м/р сеп-в с ПЦП. Ср-е обьемные

рабочие скор-ти газового потока в сечении

ап-ти нах-ся в пред-х 0,16…0,55 а в сечении

ПЦП 1,35…4,57 м/с. предст-т интерес сопост-е

уд-х металлоем-й ап-тов ПЦП и сер-х се-ров.

При анализе уд-й Ме емкости учтено также

Р от величины кот-й зависит толщина

стенки сосуда. Расчеты поданным показ-т

что опт-е Qmax/Qmin

т.е. диапазон реком-х раб-х Q

газа весьма широк и прев-т показ-ли

серийных ап-тов. Указ-я эф-ть сеп-ии м/б

сохр-на и при сущ-м снижении произ-ти

что имеет место в период падающей дабычи.

В этих случаях как уже отмечалось путем

иссл-я ряда патр-в можно сохр-ть опт-ые

ск-ти газа в ПЦП и тем самым сохр-ть max

эф-ть процесса. Выпускают сепар-ры на

рабочее Р=6,4…16МПа. Сепар-ры обесп-ют

степень очистки от жидкости 98%,

при начальном предельном содержании

жидкости до 200см3/м3.

Предусмотрены 2 типа центробежных

регул-х газосепараторов: – с цилиндр-м

сборником жид-ти на рабочее Р= 6,4…10МПа

и производительностью по газу

,15…1млн.м3/сут;

– с шаровым сборником жидкости на

рабочее давление = 6,4…16МПа и производ-тью

по газу 1…5млн.м3/сут.

В конструкции сепар-в предусмотрено

размещение подогр-ля во внутренней

полости сборника жидкости. Производ-ть

сепараторов по газу в зависимости от

рабочего Р для обеспечения паспортной

степени очистки газа регулируется

спец-м устройством, состоящим из

подвижного и неподвижного конуса-завихрителя.

Подвижный конус перем-ся вращением

штурвала. Средний срок службы 10 лет,

ресурс до капремонта 60000 часов, коэфф-т

тех. Использ-я – 0,97. Газожидкостная

смесь в этом сепар-ре раздел-ся благодаря

закруч-ю в вертик-м цилиндре-патрубке,

которое обеспеч-ся использ-ем спец.

завихрителя. при прохождении его газом

жидкость под действием инерционных и

центроб-х сил отбрас-ся на стенку патрубка

и стекает вниз, в сборник конденсата.

Откуда непрерывно или период-ки

дренируется в выветриватель.

y=[1–nab/(/Rn2tg)]0,5

Внедрение

сеп-в с прямоточными центробежными

патрубками. Г ч/з входной патрубок пост-т

в сеп-е патр-ки се-ра кот-й имеет индив-е

крепля раздел-й перегородки. Далее газ

напр-ся в пром-й кол-тор отсек-я ж-ть это

смесь кон-та и р-ра инг-ра г/о стекает по

сливным трубкам в нижнюю часть се-ра

откуда напр-ся в разд-е емкости

индив-екрепления ПЦП позв-т регул-ть

произ-ть се-ра путем откл-я опр-го кол-ва

патр-ков обесп-я работу се-ра в опт-х

усл-х кроме того се-р разделен на 4 секции

что также позволяет регул-ть его пр-ть.

Указ-е способы регул-я исп-ся при падении

Рпл

на м/р и ум-ние отбора газа из скв прив-ны

осн-е техн-епоказ-ли разраб-х и внедр-х

на разл-х м/р сеп-в с ПЦП. Ср-е обьемные

рабочие скор-ти газового потока в сечении

ап-ти нах-ся в пред-х 0,16…0,55 а в сечении

ПЦП 1,35…4,57 м/с. предст-т интерес сопост-е

уд-х металлоем-й ап-тов ПЦП и сер-х се-ров.

При анализе уд-й Ме емкости учтено также

Р от величины кот-й зависит толщина

стенки сосуда. Расчеты поданным показ-т

что опт-е Qmax/Qmin

т.е. диапазон реком-х раб-х Q

газа весьма широк и прев-т показ-ли

серийных ап-тов. Указ-я эф-ть сеп-ии м/б

сохр-на и при сущ-м снижении произ-ти

что имеет место в период падающей дабычи.

В этих случаях как уже отмечалось путем

иссл-я ряда патр-в можно сохр-ть опт-ые

ск-ти газа в ПЦП и тем самым сохр-ть max

эф-ть процесса. Выпускают сепар-ры на

рабочее Р=6,4…16МПа. Сепар-ры обесп-ют

степень очистки от жидкости 98%,

при начальном предельном содержании

жидкости до 200см3/м3.

Предусмотрены 2 типа центробежных

регул-х газосепараторов: – с цилиндр-м

сборником жид-ти на рабочее Р= 6,4…10МПа

и производительностью по газу

,15…1млн.м3/сут;

– с шаровым сборником жидкости на

рабочее давление = 6,4…16МПа и производ-тью

по газу 1…5млн.м3/сут.

В конструкции сепар-в предусмотрено

размещение подогр-ля во внутренней

полости сборника жидкости. Производ-ть

сепараторов по газу в зависимости от

рабочего Р для обеспечения паспортной

степени очистки газа регулируется

спец-м устройством, состоящим из

подвижного и неподвижного конуса-завихрителя.

Подвижный конус перем-ся вращением

штурвала. Средний срок службы 10 лет,

ресурс до капремонта 60000 часов, коэфф-т

тех. Использ-я – 0,97. Газожидкостная

смесь в этом сепар-ре раздел-ся благодаря

закруч-ю в вертик-м цилиндре-патрубке,

которое обеспеч-ся использ-ем спец.

завихрителя. при прохождении его газом

жидкость под действием инерционных и

центроб-х сил отбрас-ся на стенку патрубка

и стекает вниз, в сборник конденсата.

Откуда непрерывно или период-ки

дренируется в выветриватель.

19. Краткая хар-ка методов подгот-ки Г к дальнему транспорту. НТС, Аб-,Ад- методы и т.д.

Уст-ки обраб-ки Г на промысле предназ-ы: 1) для подг-ки Г к дальнему трасп-ту; 2) для max извлечения у/в к-та. Выбор метода опр-ся рядом факторов: 1) фракционным составом Г, наличием в нем к-та; 2) сод-м влаги в газе; 3) сод-м в газе кислых комп-тов; 4) Р и t Г пласт-х усл-ях и на устье скв-н; 5) климатическими и почвенными усл-ми; 6) требованиями к составу и качеству Г при его исп-нии. НТС Наиболее широко прим-ся в практике промысловой обраб-ки Г на ГКМ НТС с дросселир-ем Г, однако при сущ-ей практике разр-и ГКМ на истощение, Pпл и Р на входе в УКПГ, падает. Этот способ м/б применен в чистом виде в начальный период разр-и, когда P на выходе из скв-ны сущ-но превышает P в начале ГПр-а. Низкая т/д-я эф-ть пр-са дросселир-я делает срок эф-го исп-я таких уст-к огран-ми. В дальнейшем t-й режим пр-са сеп-и нарушается, t сеп-и начинает возрастать. Естеств-го холода, получ-го в рез-те дросселир-я Г, становится недостаточно. В этом случае в схемах НТС исполь-ся холодильные машины, турбодетандерные агрегаты, позволяющих значительно увеличить эф-ть НТС. «+» НТС: 1) обесп-ет необх-ю т. росы по влаге и к-ту, достат-ю для трансп-та Г в средних широтах. 2) исп-ся энергия Г-го потока, поэтому пр-с НТС весьма экономичен, но не удается полностью извлечь у/в-й к-т и влагу. Абсорб-й метод. Способности нек-рых жид-х веществ – аб-тов поглощать влагу, прим-ся различные аб-ты, они должны: 1) удовлетворительную осушающую способность в широком интервале концентраций; 2) низкие P насыщ-х паров в усл-ях эксплуатации, для потерь аб-ты; 3) tкип настолько отличающуюся от tкип воды, чтобы происходило их разделение от сорбируемой воды; 4) низкую вяз-ть при tраб, обесп-ю хороший контакт с Г-м на тарелках колонны; 5) низкую взаимораствор-ть с комп-ми Г. Наиболее полно этим треб-ям отвечают ЭГ, ДЭГ, ТЭГ. Их водные р-ры не вызываю коррозию оборуд-я. «+»: 1) незначительные потери P; 2) непрерывность пр-са, простота управления, возмож-ть полной автомат-ции; 3) возм-ть разр-и компактных, легких, транспортабельных уст-к; 4) > длит-й срок службы аб-та по сравн-ю с ад-ми и меньшая стоимость; «–»: 1) точка росы >, чем при осушке ад-том; 2) возм-ть увеличения потерь аб-та в присут-ии нек-х тяжелых у/в-в из-за вспениваемости р-ра; 3) засоление аб-та, что снижает его поглотит-ю способность.На уст-ке аб-ной осушки Г аб-т после его. насыщ-я парами воды в аб-ре регенер-ся и возвращ-ся в систему. t-ра в десорбере не должна превышать t-ры разл-я аб-та. (для ДЭГ=164оС). Адсорб-й метод. Позв-ет почти полн-тью извлечь из Г С5+ и влагу. Треб-я: 1) большая развитая

пов-ть, обеспеч-я высокую производит-ть ад-х уст-вок;2) высокая активность поглощения комп-тов; 3) легкая и экономичная регенерация; 4) сохранение ад-ых свой-в в течение экслуатац-го срока службы; 5) высокая мех-я прочность в целях предотвр-я разруш-я их и образов-я пыли; 6) дешевизна, не токсичность, некоррозионность, хим-кая инертность, достаточная ; 7) неизменность объема в циклах ад-ии и десорбции, по возможности не разруш-ся при попадании на них капельной ж-ти. Распростр-е аб-ты: активиров-е угли, силикагели, алюмогели и цеолиты (молекул-е сита). Хар-ка ад-та обычно опред-ся показат-ми: 1) ад-ая ём-ть сухого поглотителя; 2) режим равновесия, определяющий при заданных пар-рах P и t пр-са полноту исполь-я ад-ой емкости сухого поглотителя; 3) ск-ть пр-са или динамич-е хар-ки пр-са; 4) мех-м пр-са ад-ии с выводом ур-я мат. баланса. Ад-ые пр-сы дел-ся на периодич-ые и непрер-го дей-я. Среди периодич-х распр-е получили уст-ки КЦА (с продолж-ю цикла 40…80 мин против 4..8 часов в обычных уст-х). Чем < время цикла, тем > производит-ть уст-ки. Сокращение времени цикла огр-ся сравнит-но медленной десорбцией бензиновых у/в-в. «+»: 1) достиг-ся высокая степень очистки и осушки Г; 2) полн-ю отсут-ет необх-ть в потреблении воды и пара; 3) потребление эл. энергии минимально; 4) уст-ки компактные и легко монтируемые, при необх-ти можно перемещать на другие мест-я. «–»: 1) отн-но высокие кап. затраты на уст-ку, в 2..3 раза больше, чем при осушке жид-ми сорбентами; 2) необх-ть частой смены ад-та; 3) более высокий Р, чем в гликолевых уст-ках; 4) зав-ть производит-ти уст-вок от Рраб; 5) изм-е т. росы подготавливаемого Г во времени по мере насыщения ад-та влагой. Комбин-й способ. Осуществ-ся на основе сочет-я сорбц-ных методов с предварит-м охл-ем Г и сорбента. Предв-е охл-е Г при прим-нии сорбционных методов обр-ки целесообразно осущ-ть с помощью дросселир-я без соверш-я внешней работы или с соверш-ем внеш-й работы с пом-ю турбодетандеров. Выбор метода: 1) на ГМ, можно прим-ть ад-ю (исп-ся при необходимости т. росы по воде < –25С ) или аб-ю; 2) для ГКМ, продукция к-х сод-т у/в-е к-ты < 100 см3/м3, прим-ся НТС с эж-цией 70..85% гликоля или с предварит-й осушкой Г; 3) для извл-я к-та из Г в период падающей добычи, а след-но, снижение т. росы по у/в-м, треб-ся ввод посторонних источников холода или прим-е аб-ии в потоке с исп-ем у/в-о сорбента; 4) для ГКМ при сод-е у/в-о к-та > 100 см3/м3 целесообразно применять НТ аб-ию с исп-ем у/в-о конд-та в кач-ве сорбента. сушка Г осущ-ся либо путем впрыска гликоля в поток, либо на сорбционных уст-ках; 5) на Г и ГКМ, в газе к-рых содерж-ся сереводород, м-ды промысловой подгот-ки отличаются от вышеприведенных тем, что Г предварит-но очищается от H2S.