6. Гидротехнические сооружения

Во время осады водоснабжение городов отчасти обеспечивалось при наличии вокруг них водяных рвов. Иногда устраивались специальные* каналы для снабжения водой. Часто вопросы хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешались попутно при устройстве гидротехнических сооружений, существовавших с древнейших времен.

«Русская Правда» предусматривает случай, если купец «истопит товар свой». Ярославов устав о земских делах говорит о затоплении, причиненном мельницею. Устав предоставляет возможность каждому желающему устроить мельницу. Если, однако,, она вызовет затопление лугов и полей, то владелец обязан «соблюдать беспакостное», т. е. не допускать ущерба соседям. Если же удержать воду нельзя, то по уставу «да упразднится мельница». Понятно, что такое узаконение мыслимо было при достаточно высоком уровне гидротехники.

Города строились с учетом иезатопляемости их паводками. Так, Киев по этой причине первоначально был расположен на горе, и Подол стал заселяться только при Владимире Мономахе70. Повидимому, наводнение 1129 г., при котором «бысть вода 'велика, потопи люди и жито и хоромы снесе»71, относится к нижней части города.

В низко расположенных городах наводнения имели место неоднократно. В Новгороде Великом наводнения были много раз и особенно крупные в 114572 и 1421 гг. 7*

28

Летописи

упоминают о больших наводнениях в Галиче

при разливе Днестра74,

во Пскове от дождя летом 1456 г., в ноябре

и, декабре 1475 г. 75.

Такие случаи требовали организованной

борьбы с водой. В частности, с давних

пор практиковались рытье каналов или

копаней для

обхода порогов и мысов, перекопов между

реками и другие гидротехнические

работы. Так, князь Глеб Василькович

(1236—1278) во время плавания из Бела-озера

в Устюг, выйдя из озера К>бенского

рекою Сухоною, заметил, что она делала

крутую излучину версты на две, между

тем как прямо расстояние было не более,

как «на вержение камня». Князь велел

здесь устроить канал, который с тех пор

стал называться Княже-Глебова прость

(т. е. прямизна). По Никоновскому

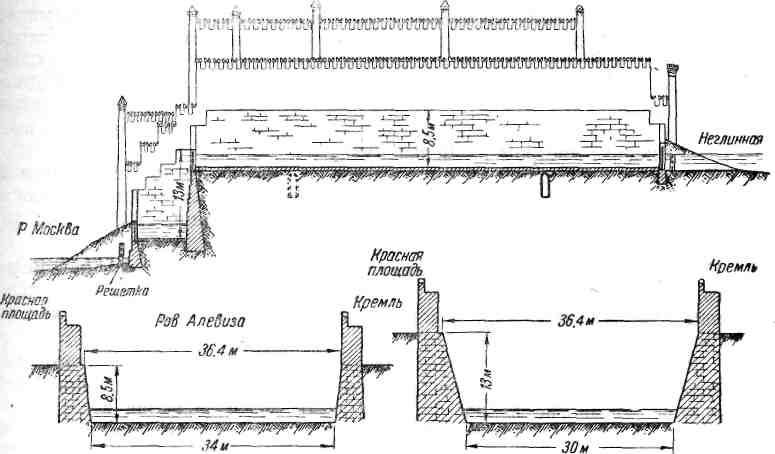

Рис. 9, Водяной ров у Кремля (через Красную площадь).

списку русских летописей это событие датировано 1278 г. Такой же канал князь Глеб сделал и на реке Вологде. При Иване Даниловиче Калите в 1341 г. сделан канал между Рабанской и .Окольной Сухоною78.

Из водяных рвов вокруг городских стен особенно грандиозные сооружения были выполнены в Москве после 1508 г., когда великий князь велел «вкруг (града Москвы ров делати каменем и кирпичей и пруды чинити вкруг града Алевизу Фрязину» 77.

Этот ров при длине 541 м имел ширину поверху — 36,4 м, понизу — 30—34 м, глубину — 8,5 м, а против Константиновской башни — даже около 13 м 78 (рис. 9).

Вода удерживалась шлюзами. Бралась она из речки Неглинной, на которой были выкопаны пруды. В 1516 г. «князь великий Василий Иванович пруды копал, да мельницу ка1менну доспел на Неглинне»79.

Большие гидротехнические работы велись и в других местах. В 1519 г. Мисюрь Мунехин, великого князя дьяк Псковской, начал строить Печерский монастырь «в подоле меж тор, а ручей сквозе монастырь, и воду возведоша вверх».

29

-

К 1524 г. относится попытка архиепископа Макария устроить мельницу на реке Волхове, на Софийской стороне, где на реке была баня. Сыскался хитрец, «Невежа Псковитин, Снетногорского мелника чело-иек», который изготовил большое количество срубов (ряжей), загрузил' их камнем, установил на них жернов. Но весною лед из озера Ильменя: разрушил все сооружение80.

Значительное развитие гидротехнические сооружения получили в Соловецком монастыре. В середине XVI в. для огромного монастырского хозяйства была подведена вода по каналам из 52 озер, построены водяные мельницы. Последних в 1566 г. на острове было три, и одна толчея.

Использование водяной энергии дало возможность устроить особую телегу, «которая сама насыпается да и перевезет, да и сама высыплет рожь на сушило». Для подсевки ржи игумен Филипп Колычев «доспел севальню», в которой «десятью решеты один старец сеет». Было устроено также решето, которое «само сеет и насыпает, и отруби и муку разводит розно, да и крупу само же сеет, и насыпает и разводит розно крупу и высейки». Имелись там и мехи для веяния ржи, приводившиеся в движение «ветром на мельницу»81.

На постройку церкви кирпич, известь и всякий другой строительный материал и, конечно, воду поднимали при помощи специального блока, приводившегося в движение впряженными лошадьми. Эти факты характеризуют достаточно высокий уровень общей техники.

Небольшие плотины, пруды имелись в боярских поместьях, при мельницах. В Переяславской вотчине И. М. Висковатого, печатника царя Ивана IV, был, например, «двор боярский с садом и прудами», как об этом упоминают акты XVI столетия82.

ВЫВОДЫ. Значительное развитие гидротехнических работ, нередко отличавшихся большими размерами и технической сложностью, разрешало многие вопросы технического водоснабжения и создавало предпосылки для успешного решения задач хозяйственно-питьевого водоснабжения. Использование водной энергии способствовало механизации в XVI столетии различных сельскохозяйственных процессов и подготовило возможность механического подъема воды, т. е. создания напорных водопроводов.