- •Предисловие

- •Глава первая общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительной аппаратуре

- •1.2. Виды и методы измерений

- •1.3. Погрешности измерений

- •1.4. Причины в03никновения и способы исключения систематических погрешностей

- •1.5. Оценка случайных погрешностей

- •1.6. Основные характеристики измерительных приборов и преобразователей

- •Глава вторая электроизмерительные приборы и измерения электрических величин

- •2.1. Общие сведения об аналоговых электромеханических приборах

- •2.2. Магнитоэлектрические приборы

- •2 3. Магнитоэлектрические приборы с преобразователем переменного тока в постоянный

- •2.4. Электродинамические приборы

- •2.5. Электростатические приборы

- •2.6. Электромагнитные приборы

- •2.7. Электронные аналоговые вольтметры

- •2.8. Компенсаторы

- •2.9. Измерительные мосты

- •2.10. Цифровые измерительные приборы

- •2.11. Осциллографы

- •2.12. Измерение параметров электрических сигналов

- •2.13. Измерение параметров электрических цепей

- •Глава третья измерение магнитных величин

- •3.1. Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности постоянного магнитного поля

- •3.1.1. Использование измерительной катушки

- •3.1.2. Использование гальваномагнитных преобразователей

- •3.1.3. Использование преобразователей на основе ядерного магнитного резонанса

- •3.2. Характеристики магнитных материалов

- •3.2.1. Статические характеристики

- •3.2.2. Динамические характеристики

- •3.3. Определение статических характеристик магнитных материалов

- •3.4. Определение динамических характеристик магнитных материалов

- •Глава четыре измерение неэлектрических величин

- •4.1. Структурные схемы приборов для измерения неэлектрических величин

- •4.1.1. Последовательное соединение преобразователей

- •4.1.2. Дифференциальные схемы соединения преобразователей

- •4.1.3. Логометрические схемы соединения преобразователей

- •4.1.4. Компенсационные схемы включения преобразователей

- •4.2. Преобразователи неэлектрических величин

- •4.2.1. Реостатные преобразователи

- •4.2.2. Тензорезисторные преобразователи

- •4.2.3. Емкостные преобразователи

- •4.2.4. Пьезоэлектрические преобразователи

- •4.2.5. Индуктивные преобразователи

- •4.2.6. Трансформаторные преобразователи

- •4.2.7. Индукционные преобразователи

- •4.2.8. Магнитоупругие преобразователи

- •4.2.9. Термоэлектрические преобразователи

- •4.2.10. Терморезисторы

- •4.2.11. Фотоэлектрические преобразователи

- •4.2.12. Ионизационные преобразователи

- •4.2.13. Электрохимические преобразователи

- •4.2.14. Датчики гсп для измерения теплоэнергетических величин

- •4.3. Измерение неэлектрических величин

- •4.3.1. Измерение основных механических величин

- •4.3.2. Измерение температуры

- •4.3.3. Измерение расхода жидкостей и газов

- •4.3.4. Измерение концентрации

2.11. Осциллографы

Осциллографом называется прибор, предназначенный для наблюдения, регистрации и измерения параметров исследуемого сигнала, как правило, напряжения, зависящего от времени.

Осциллограф может также использоваться для исследования неэлектрических процессов при условии, что последние преобразуются в электрические сигналы.

Имеется два основных класса осциллографов: светолучевые, предназначенные для наблюдения медленных процессов, и электронно-лучевые, способные отображать как медленные, так и быстропротекающие процессы.

Светолучевые осциллографы используют электромеханическое отклонение светового луча под действием исследуемого напряжения и запись на фотопленку.

Электронно-лучевые осциллографы строятся на основе электроннолучевых трубок. Отклонение электронного луча осуществляется непосредственно электрическим сигналом и является практически безынерционным. Исследуемый процесс отображается на люминесцентном экране и может быть зарегистрирован фотографическими средствами.

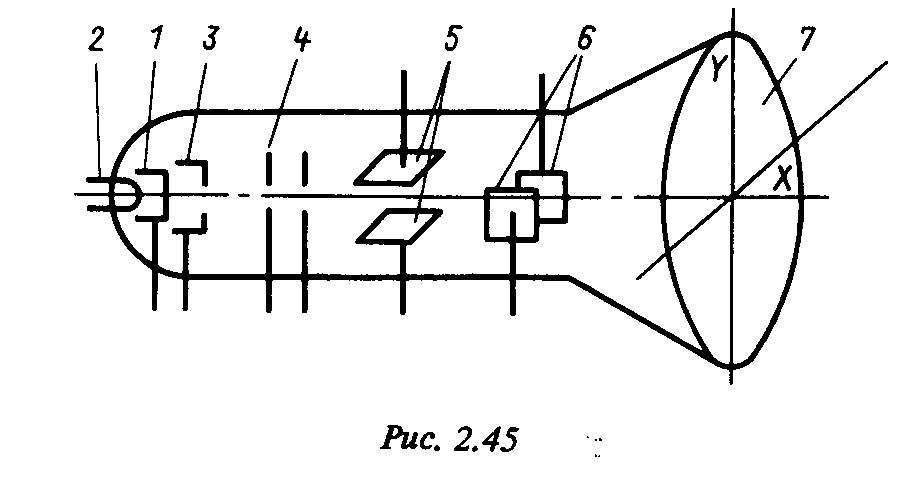

Электронно-лучевые

осциллографы. Основным узлом

электроннолучевого осциллографа

является электронно-лучевая трубка

(ЭЛТ), представляющая собой стеклянную

вакуумированную колбу, внутри которой

имеются источник электронов, система

формирования узкого электронного луча,

отклоняющие пластины и люминесцентный

экран (рис. 2.45). Источником электронов

является оксидный катод1 с

подогревателем2. Число электронов,

из которых затем формируется узкий

электронный пучок, зависит от напряжения

между катодом1 и модулятором3. При изменении этого напряжения меняется

интенсивность электронного пучка,

выходящего за пределы модулятора.

Дальнейшее формирование пучка происходит

под воздействием напряжений, приложенных

к двум анодам4, один из которых

является ускоряющим, а другой—фокусирующим.

Часть ЭЛТ, включающая в себя катод,

модулятор и два анода, называетсяэлектронной пушкой. Назначение

электронной пушки—сформировать узкий

электронный пучок (луч) необходимой

интенсивности. Этот пучок затем проходит

между двумя парами взаимно перпендикулярных

металлических отклоняющих пластин:

вертикально отклоняющих5и

горизонтально отклоняющих6, а затем

попадает на люминесцентный экран7ЭЛТ, образуя на нем яркое пятно. Если к

отклоняющим пластинам приложить

электрическое напряжение, то между ними

будет существовать электрическое поле,

которое приведет к горизонтальному

(вдоль осиХ) или вертикальному

(вдоль осиУ) отклонению электронного

луча. Это отклонение прямо пропорционально

напряжению, приложенному к пластинам:hx=Sx

ux ; hy=Sy?

uy, где hx,

h уотклонения вдоль осейХ

иY ; Sx ,S

у—чувствительности трубки, мм/В;ux, и y—

напряжения на пластинахХ иYсоответственно. ЧувствительностиSxиS узависят от конструктивных

особенностей трубки и напряжения на

ускоряющем аноде трубки. Основной

функцией осциллографа является

отображение формы исследуемого напряжения

на экране. Требуемое отображение

достигается перемещением электронного

луча в вертикальном и горизонтальном

направлениях. Перемещение по вертикали

происходит под влиянием исследуемого

напряжения, приложенного к пластинамY, а по горизонтали—приложенногок пластинамХ напряжения

пилообразной формы, называемогонапряжением развертки. Последнее

вырабатывается специальным генератором

развертки. Рассмотрим сначала случай,

когда напряжение на вертикально

отклоняющих пластинахY равно нулю,

т.е.и y=0, а на горизонтально

отклоняющих пластинахХ имеется

пилообразное напряжение (рис. 2.46) . Тогда

перемещение электронного луча будет

приводить к перемещению пятна на экране

от точкиАк точкеВ за времяt

пр , и обратное перемещение за

времяt обр. Таким образом, за

времяТр =t пр+t

обр, называемоепериодом развертки,

луч осуществит свой прямой и обратный

ход. Пилообразное напряжение формируется

так, чтобы tпр> >tобр , т.е.Тр» t пр

.

Электронно-лучевые

осциллографы. Основным узлом

электроннолучевого осциллографа

является электронно-лучевая трубка

(ЭЛТ), представляющая собой стеклянную

вакуумированную колбу, внутри которой

имеются источник электронов, система

формирования узкого электронного луча,

отклоняющие пластины и люминесцентный

экран (рис. 2.45). Источником электронов

является оксидный катод1 с

подогревателем2. Число электронов,

из которых затем формируется узкий

электронный пучок, зависит от напряжения

между катодом1 и модулятором3. При изменении этого напряжения меняется

интенсивность электронного пучка,

выходящего за пределы модулятора.

Дальнейшее формирование пучка происходит

под воздействием напряжений, приложенных

к двум анодам4, один из которых

является ускоряющим, а другой—фокусирующим.

Часть ЭЛТ, включающая в себя катод,

модулятор и два анода, называетсяэлектронной пушкой. Назначение

электронной пушки—сформировать узкий

электронный пучок (луч) необходимой

интенсивности. Этот пучок затем проходит

между двумя парами взаимно перпендикулярных

металлических отклоняющих пластин:

вертикально отклоняющих5и

горизонтально отклоняющих6, а затем

попадает на люминесцентный экран7ЭЛТ, образуя на нем яркое пятно. Если к

отклоняющим пластинам приложить

электрическое напряжение, то между ними

будет существовать электрическое поле,

которое приведет к горизонтальному

(вдоль осиХ) или вертикальному

(вдоль осиУ) отклонению электронного

луча. Это отклонение прямо пропорционально

напряжению, приложенному к пластинам:hx=Sx

ux ; hy=Sy?

uy, где hx,

h уотклонения вдоль осейХ

иY ; Sx ,S

у—чувствительности трубки, мм/В;ux, и y—

напряжения на пластинахХ иYсоответственно. ЧувствительностиSxиS узависят от конструктивных

особенностей трубки и напряжения на

ускоряющем аноде трубки. Основной

функцией осциллографа является

отображение формы исследуемого напряжения

на экране. Требуемое отображение

достигается перемещением электронного

луча в вертикальном и горизонтальном

направлениях. Перемещение по вертикали

происходит под влиянием исследуемого

напряжения, приложенного к пластинамY, а по горизонтали—приложенногок пластинамХ напряжения

пилообразной формы, называемогонапряжением развертки. Последнее

вырабатывается специальным генератором

развертки. Рассмотрим сначала случай,

когда напряжение на вертикально

отклоняющих пластинахY равно нулю,

т.е.и y=0, а на горизонтально

отклоняющих пластинахХ имеется

пилообразное напряжение (рис. 2.46) . Тогда

перемещение электронного луча будет

приводить к перемещению пятна на экране

от точкиАк точкеВ за времяt

пр , и обратное перемещение за

времяt обр. Таким образом, за

времяТр =t пр+t

обр, называемоепериодом развертки,

луч осуществит свой прямой и обратный

ход. Пилообразное напряжение формируется

так, чтобы tпр> >tобр , т.е.Тр» t пр

.

Из-за большой скорости и специального гашения запирающим напряжением обратный ход луча обычно не просматривается. Ввиду того что во время прямого хода луча скорость пятна на экране постоянна, ось Х можно отождествить с осью времениt.

Если одновременно к вертикально

отклоняющим пластинам Y приложить

исследуемое напряжение, то положение

луча в каждый момент времени будет

однозначно соответствовать значению

этого напряжения. На рис. 2.47 показано,

как образуется изображение на экране

ЭЛТ. Исследуемое напряжение с амплитудойUc и периодомТ c

подается на пластиныY, напряжение

развертки с амплитудойUp и

периодомТ p—на пластиныХ. ЕслиТ p =Т c,

то каждому периоду развертки будет

соответствовать период исследуемого

напряжения и изображение на экране не

будет изменяться со временем, оставаясь

неподвижным. Это изображение можно

построить по точкам, отмечая значения

напряжений развертки и сигнала в заданные

моменты времени и перенося их на экран.

На рис. 2.47 это сделано для моментов

времениt0,t1, t2

,t3 , иt4. Пятно на

экране в эти моменты будет занимать

положения0,1, 2, 3 и4 соответственно.

Полученное таким образом изображение

(или его запись), показывающее, как

изменяется исследуемое напряжение от

вре мени,

называетсяосциллограммой. Имея

осциллограмму, можно определить многие

параметры сигнала: амплитуду, частоту,

период и др.

мени,

называетсяосциллограммой. Имея

осциллограмму, можно определить многие

параметры сигнала: амплитуду, частоту,

период и др.

На практике напряжение развертки в течение прямого хода растет со временем не строго линейно. Это приводит к неравномерности масштаба по оси Х, т.е. по временной оси. При этих условиях измерение временных интервалов будет сопровождаться ошибками. Поэтому нелинейность развертки нормируется и указывается в паспорте осциллографа наряду с другими нормируемыми параметрами.

Выше отмечалось, что при равенстве периодов развертки и исследуемого напряжения Т p =Тc изображение на экране неподвижно. Оно будет неподвижным и в более общем случаеТp=n Тc, гдеn—целое число. При этом на осциллограмме представляетсяn периодов исследуемого напряжения. Если же периоды не кратны друг другу, т.е.n не равно целому числу, то кривые, прочерчиваемые электронным лучом на экране в течение каждого периода напряжения развертки, не будут повторять друг друга. Возникнет эффект бегущего изображения или же экран будет заполнен целым семейством сдвинутых относительно друг друга кривых. Выполнение условияТp=n Тc достигается при помощи синхронизации. Генератору, вырабатывающему напряжение развертки, принудительно навязывается частота синхронизирующего

сигнала, равная или кратная частоте исследуемого напряжения. Режим синхронизации может быть внутренним или внешним. В первом случае синхронизирующим является сам исследуемый сигнал, поступающий на генератор развертки, во втором—внешний сигнал, который подается на вход "Внешняя синхронизация" на панели осциллографа.

Генератор развертки работает в двух основных режимах: непрерывном и ждущем. При непрерывной развертке каждый последующий цикл пилообразного напряжения непрерывно следует за предыдущим, Непрерывная развертка удобна, когда исследуется непрерывный периодический процесс или периодическая последовательность импульсов с небольшой скваd6ностью. Если скважность велика, то длительность импульса составляет лишь малую часть периода следования и осциллограмма будет иметь вид вертикальной линии, наблюдение которой не дает информации о форме импульса. Для изучения импульсных последовательностей большой скважности и непериодических импульсов используется ждущая развертка, при которой напряжение развертки подается на горизонтально отклоняющие пластины лишь тогда, когда исследуемый импульс поступает на вход вертикально отклоняющих пластин. Длительность прямого хода развертки обычно выбирается немного больше длительности импульса для того, чтобы он помещался на экране осциллографа и занимал большую его часть.

В некоторых случаях вместо линейной развертки используют круговую или спиральную. Увеличение длины развертки позволяет повысить точность измерения интервалов времени. Чтобы получить круговую траекторию электронного луча, на вертикально и горизонтально отклоняющие пластины подаются синусоидальные напряжения одной и той же частоты и амплитуды, сдвинутые между собой по фазе на p /2. Чтобы развертка была не круговой, а спиральной, амплитуды напряжения на пластинах должны линейно уменьшаться отUmax доUminза время, равное длительности развертки. Исследуемый сигнал подается на модулятор, который управляет яркостью свечения пятна на экране.

Структурная схема осциллографа. Структурная схема осциллографа приведена на рис. 2.48. Кроме электронно-лучевой трубкиVLона содержит канал вертикального отклонения (каналY), канал горизонтального отклонения (канал Х), канал управления яркостью (канал У), а также калибратор амплитуды и длительности. Исследуемое напряжение поступает на входное устройство каналаY, которое включает в себя аттенюатор, позволяющий при необходимости ослабить сигнал и согласовать сопротивление канала с сопротивлением источника сигнала. УсилителиА1иА2являются предварительным и оконечным усилителями соответственно. Линия задержкиЕТ используется при работе осциллографа в импульсном режиме. Она позволяет подавать исследуемый импульсный сигнал на пластиныY с задержкой относительно начала периода пилообразного напряжения. Это дает возможность наблюдать фронт исследуемого импульса неискаженным . Без линии задержки не удалось бы наблюдать часть импульса, которая приходится на время, необходимое для формирования напряжения развертки.

Канал Х служит для формирования и

(или) усиления напряжения, поступающего

затем на горизонтально отклоняющие

пластины и вызывающего горизонтальное

перемещение луча. КаналХ содержит

предварительный и оконечный усилители

(АЗиА4соответственно), цепь

синхронизации и запуска, а также

гене ратор

развертки G. ПереключательS1служит

для подачи синхронизирующего напряжения

с каналаY (внутренняя синхронизация)

или со входаХ (внешняя синхронизация).

Если переключателиS1 и S2находятся

в левом положении, то генератор развертки

отключается и на пластиныХ поступает

(через усилителиАЗиА4) напряжение

со входаХ.

ратор

развертки G. ПереключательS1служит

для подачи синхронизирующего напряжения

с каналаY (внутренняя синхронизация)

или со входаХ (внешняя синхронизация).

Если переключателиS1 и S2находятся

в левом положении, то генератор развертки

отключается и на пластиныХ поступает

(через усилителиАЗиА4) напряжение

со входаХ.

Канал Z служит для управления яркостью свечения экрана ЭЛТ. Управление производится как вручную, так и автоматически. Например, производится автоматическое подсвечивание прямого хода ждущей развертки. В промежутке между импульсами, запускающими ждущую развертку, яркость пятна снижена во избежание прожигания люминофорного слоя.

Калибратор амплитуды и длительности является источником напряжений с известной амплитудой и длительностью. Эти напряжения подаются с выхода калибратора на вход Y для контроля масштабов (коэффициентов отклонения) по осямY (В/см, мВ/см или В/деление, мВ/деление) иХ (мкс/см, мс/см или с/см). Знание масштабов необходимо для измерения напряжений и интервалов времени, поскольку непосредственно оператору доступно считывание только расстояний (сантиметры, деления) по масштабной сетке на экране. В некоторых современных осциллографах измерение осуществляется автоматически при помощи цифрового устройства. Результат отображается на экране в цифровой форме.

Основные характеристики и виды электронных осциллографов. Электронные осциллографы характеризуются рядом технических и метрологических параметров. К наиболее важным относятся следующие:

калиброванные значения коэффициента отклонения;

полоса пропускания, т.е. диапазон частот, в пределах которого коэффициент усиления канала Y уменьшается на 3дБ по отношению к некоторой опорной частоте;

диапазон изменения длительности развертки; входное сопротивление и входная емкость канала Y;

точностные параметры, характеризующие погрешности измерения

напряжения и интервалов времени.

При выборе осциллографа следует исходить из характера измеряемого сигнала (гармонический или импульсный) и его вероятных параметров (ширина спектра, граничные частоты, частота следования, скважность, амплитуда напряжения и т.д.) .

Осциллографы подразделяются на универсальные, скоростные, стробоскопические, запоминающие, специальные. Наиболее употребительными являются универсальные осциллографы (в ГОСТ обозначение С1) . Они позволяют проводить исследования электрических сигналов в широком диапазоне частот, амплитуд и длительностей сигналов. Полоса пропускания достигает 200—350МГц, диапазон амплитуд от единиц милливольт до сотен вольт. Возможно измерение длительностей импульсов от нескольких наносекунд до секунд.

Скоростные осциллографы (обозначение С7) служат для исследования гармонических и импульсных сигналов (включая однократные импульсы) с характерными временами, составляющими доли и единицы наносекунд в реальном масштабе времени. Быстродействие достигается благодаря использованию ЭЛТ с бегущей волной. Полоса пропускания скоростных осциллографов достигает 5ГГц.

Стробоскопические осциллографы (обозначение С7) используют стробоскопическое преобразование масштаба времени. Их полоса пропускания достигает 10ГГц. При помощи осциллографов этого вида можно исследовать повторяющиеся сигналы с амплитудой несколько милливольт и длительностью несколько пикосекунд.

Запоминающие осциллографы (обозначение С8) применяются для исследования медленных процессов и однократных импульсов. Запоминание осуществляется при помощи специальных ЭЛТ. Длительность измеряемых интервалов времени достигает десятков секунд. Время сохранения—от нескольких часов до нескольких суток.

Специальные осциллографы (С9) в основном предназначены для исследования телевизионных и радиолокационных сигналов.

Для одновременного исследования нескольких сигналов используют многолучевые осциллографы. Обычно они имеют два канала вертикального отклонения, однако выпускаются также осциллографы с большим числом каналов (до пяти).

В последнее время все большее распространение получают электронные осциллографы с цифровой обработкой сигнала. В таких приборах аналоговый блок, представляющий собой обычный (аналоговый) осциллограф, дополнен блоком дискретизации аналогового сигнала и цифровым блоком. В состав последнего входят микропроцессор, который управляет процессами преобразования сигналов и процедурой измерения, а также клавиатура, позволяющая вводить необходимые программы. Введение цифровой обработки значительно расширило возможности осциллографа. Появилась возможность автоматизации управления его работой, увеличения производительности. Измеряемая информация может быть подвергнута необходимой обработке, упорядочению и запоминанию. Параметры сигнала в цифровой форме отображаются на экране ЭЛТ. Массивы информации могут быть представлены на экране в виде гистограмм, графиков, таблиц и т.д. По желанию оператора можно изменить масштаб, вычленить и растянуть какую-либо часть осциллограммы, наложить друг на друга или одновременно представить на экране несколько зависимостей. Автоматическая калибровка в ходе измерения, коррекция погрешностей, уменьшение влияния помех благодаря усреднению сигнала за большое число периодов приводит к существенному повышению точности измерений. Возможность вычисления и отображения на экране преобразования Фурье исследуемого сигнала, дифференцирования, интегрирования и других операций качественно меняют характер получаемой информации.

Светолучевые осциллографы. Светолучевые осциллографы используются для исследования электрических сигналов с верхней частотой, не превышающей 30кГц. Достоинством этих приборов является простота устройства, возможность одновременной регистрации большого числа (обычно 12 или 24) процессов.

Светолучевой осциллограф состоит из магнитного блока с осциллографическими гальванометрами (ОГ), оптической системы, развертывающей системы, отметчика времени и блока питания.

Осциллографический гальванометр представляет собой укрепленную на растяжках подвижную рамку магнитоэлектрического измерительного механизма, заключенную в кожух из магнитного материала. На кожухе укреплены магнитно-мягкие полюсные наконечники. ОГ вставляются в специальные гнезда, являющиеся воздушными зазорами магнитопровода единого постоянного магнита. Таким образом, все рамки находятся в постоянном магнитном поле. При прохождении по рамке исследуемого тока происходит ее поворот, как и в обычном магнитоэлектрическом механизме. Из-за того что подвижная часть ОГ имеет малый момент инерции, угол ее отклонения в каждый момент времени пропорционален мгновенному значению тока. На подвижной части ОГ укреплено маленькое зеркальце для светового отсчета.

Схема общего устройства осциллографа

приведена на рис. 2.49. Луч света от

источника 1 проходит через узкую

щель2и призму3и отражается от

зеркальца4. Затем он попадает на

призму 5, где разделяется на две части.

Часть луча проходит

поверх призмы5и концентрируется

с помощью цилиндрической линзы6в

точку на фотопленке7. Вторая часть

луча отклоняется призмой5и

направляется на зеркальный многогранный

барабан8, отражаясь от которого,

падает на экран9. Если пленка7и зеркальный барабан8находятся в

покое, то при колебаниях зеркала от

четырех ОГ световое пятно описывает на

пленке в поперечном направлении и на

экране прямую линию, Для наблюдения и

фотографирования исследуемого процесса

во времени надо развернуть движение

луча по оси времени. Для этого пленку

протягивают, а зеркальный барабан

приводят во вращение. Если скорость

вращения барабана такова, что луч

перемещается по одной грани в течение

времени, равного целому числу периодов

исследуемого тока, то кривая на экране

неподвижна.

проходит

поверх призмы5и концентрируется

с помощью цилиндрической линзы6в

точку на фотопленке7. Вторая часть

луча отклоняется призмой5и

направляется на зеркальный многогранный

барабан8, отражаясь от которого,

падает на экран9. Если пленка7и зеркальный барабан8находятся в

покое, то при колебаниях зеркала от

четырех ОГ световое пятно описывает на

пленке в поперечном направлении и на

экране прямую линию, Для наблюдения и

фотографирования исследуемого процесса

во времени надо развернуть движение

луча по оси времени. Для этого пленку

протягивают, а зеркальный барабан

приводят во вращение. Если скорость

вращения барабана такова, что луч

перемещается по одной грани в течение

времени, равного целому числу периодов

исследуемого тока, то кривая на экране

неподвижна.

Лентопротяжный механизм и барабан приводятся двигателем.

Следует отметить, что устройства дач визуального наблюдения отсутствуют во многих современных светолучевых осциллографах, которые осуществляют только функцию регистрации на фотоносителе.

Для задания масштаба времени используют специальные отметчики, с помощью которых на носитель наносятся метки, разделенные известными временными интервалами. Отметчики времени обычно строятся на основе электромеханических устройств. Функцию отметчика может выполнять также специально выделенный для этой цели ОГ, на вход которого подаются импульсы с известным периодом, регистрируемые одновременно с исследуемым сигналом.

Область применения светолучевых осциллографов ограничивается инерционностью подвижной части. Без существенных искажений этим прибором можно регистрировать синусоидальные токи и напряжения с частотами не свыше 30кГц. Светолучевые осциллографы применяются при исследовании электрических машин и аппаратов, в геологии при поисках ископаемых сейсмическими методами, для регистрации землетрясений и т.п.