6 курс / Поликлиническая педиатрия / Осенний семестр 6 курса / Занятие 11 / Поликлиническая педиатрия Занятие 11

.docx

1. Определение понятия «отравления»

2. Распространенность и структура острых отравлений у детей.

3. Современные классификации отравлений у детей.

4. Основные патогенетические механизмы отравлений.

5. Физиологические факторы детоксикации в организме ребенка.

6. Факторы, определяющие скорость распределения и очищения организма от токсикантов.

I. Факторы, определяющие РАСПРЕДЕЛЕНИЕ токсиканта

Распределение — это процесс распространения токсиканта по органам и тканям организма после его попадания в кровь. На него влияют:

Кровоснабжение органа или ткани.

Богато кровоснабжаемые органы (мозг, сердце, печень, почки) получают токсикант быстро и в больших количествах сразу после попадания в кровь.

Слабо кровоснабжаемые ткани (жировая ткань, кожа, кости) накапливают токсикант медленнее.

Связывание с белками плазмы.

Многие токсиканты связываются с белками крови, особенно с альбумином. Связанная форма токсиканта неактивна и не может проникать в ткани или оказывать токсическое действие.

Только свободная (несвязанная) фракция токсиканта биологически активна и может распределяться в ткани.

Конкуренция с другими веществами за sites связывания может высвобождать токсикант, усиливая его эффект.

Липофильность/Гидрофильность вещества.

Липофильные (жирорастворимые) вещества легко проникают через клеточные мембраны (состоящие из липидов), распределяются в жировой ткани и могут накапливаться в ней. Они также легче проходят через гематоэнцефалический барьер (в мозг).

Гидрофильные (водорастворимые) вещества хуже проникают в клетки и остаются преимущественно в плазме крови и межклеточной жидкости.

Проницаемость гистогематических барьеров.

Это специализированные физиологические барьеры, которые защищают определенные органы:

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ): Защищает мозг. Многие гидрофильные и крупные молекулы не могут его преодолеть.

Плацентарный барьер: Защищает плод. Не абсолютен, многие токсиканты (алкоголь, никотин, некоторые лекарства) проходят через него.

Гематотестикулярный барьер: Защищает семенные канальцы в яичках.

Аффинитет к специфическим тканям.

Некоторые токсиканты имеют сродство к определенным тканям из-за их химических свойств. Классический пример — накопление стронция-90 в костях (вместо кальция) или тяжелых металлов (кадмий, ртуть) в почках.

Объем распределения (Vd).

Это ключевой фармакокинетический параметр, который количественно описывает степень распределения вещества.

Высокий Vd означает, что вещество хорошо распределяется в ткани и плохо в крови.

Низкий Vd означает, что вещество в основном остается в крови.

II. Факторы, определяющие ОЧИЩЕНИЕ (ЭЛИМИНАЦИЮ) токсиканта

Элиминация — это совокупность процессов (метаболизма и выведения), ведущих к удалению токсиканта из организма.

А. Метаболизм (Биотрансформация)

Цель — превратить липофильное вещество в гидрофильное для последующего выведения. Происходит в основном в печени.

Ферментативная активность.

Главную роль играют ферменты системы цитохрома P450 (CYP450). Их активность индивидуальна и зависит от:

Генетики (полиморфизм генов): Объясняет, почему люди по-разному реагируют на яды и лекарства.

Индукции ферментов: Некоторые вещества (например, этанол, компоненты табачного дыма) могут повышать активность CYP450, ускоряя метаболизм других токсикантов.

Ингибирования ферментов: Некоторые вещества (например, грейпфрутовый сок) блокируют CYP450, замедляя метаболизм и увеличивая токсичность.

Путь поступления.

При пероральном приеме токсикант проходит через печень сразу ("эффект первого прохождения"), где значительная его часть может быть метаболизирована еще до попадания в общий кровоток.

При ингаляционном или внутривенном введении этот эффект минуется.

Функциональное состояние печени.

Заболевания печени (цирроз, гепатит) значительно снижают скорость метаболизма и увеличивают время нахождения токсиканта в организме.

Б. Выведение (Экскреция)

Почечное выведение (через почки). Основной путь для гидрофильных метаболитов.

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ): Зависит от возраста, функции почек, кровяного давления.

pH мочи: Может влиять на ионизацию вещества. Ионизированные формы хуже реабсорбируются в почках и лучше выводятся. Это используется при лечении отравлений (например, подщелачивание мочи при отравлении ацетилсалициловой кислотой).

Функция почек: Почечная недостаточность резко замедляет выведение.

Печеночное выведение (с желчью).

Некоторые метаболиты выводятся с желчью в кишечник и удаляются с калом. Иногда они могут снова всасываться в кишечнике (энтерогепатическая циркуляция), что значительно продлевает время нахождения вещества в организме.

Выведение через легкие.

Важный путь для летучих веществ (этанол, ацетон, угарный газ).

Другие пути: С потом, слюной, грудным молоком (имеет значение для ребенка).

Интегральный показатель: Период полувыведения (T½)

Это время, за которое концентрация вещества в плазме крови уменьшается вдвое. Он напрямую зависит от эффективности процессов распределения и очищения.

T½ = (0.693 * Vd) / Cl, где Cl — клиренс (скорость очищения крови от вещества, мл/мин).

Индивидуальные факторы, влияющие на оба процесса:

Возраст: У новорожденных и пожилых людей функции печени и почек снижены.

Пол: Различия в гормональном фоне и составе тела (процент жира) влияют на распределение. Активность некоторых ферментов может различаться.

Масса тела и состав: Количество жировой ткани влияет на накопление липофильных токсикантов.

Наследственность: Генетические особенности метаболизма.

Состояние здоровья: Наличие заболеваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

Взаимодействие с другими веществами: Алкоголь, лекарства, пища могут индуцировать или ингибировать ферменты.

7. Медиаторные синдромы, характерные для различных видов отравлений.

8. Общие принципы диагностики отравлений у детей.

9. Общие принципы лечения острых отравлений у детей.

10. Алгоритм догоспитального оказания медицинской помощи у детей.

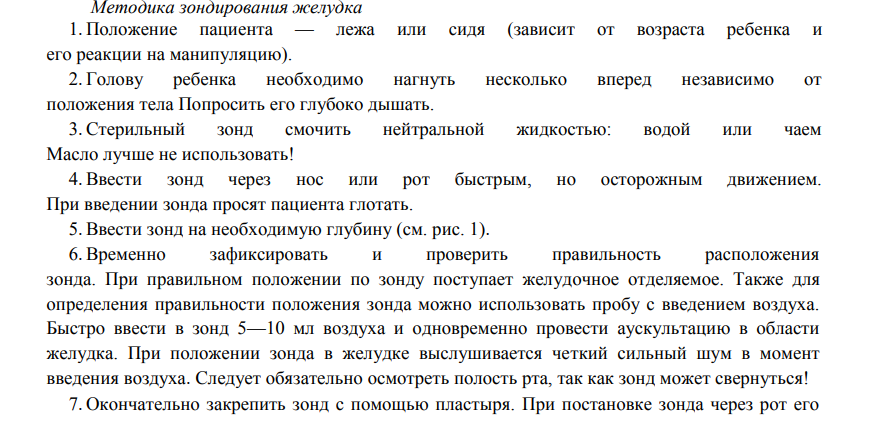

11. Зондовое и беззондовое промывание желудка у детей.

12. Используемые средства для промывания желудка при различных отравлениях у детей.

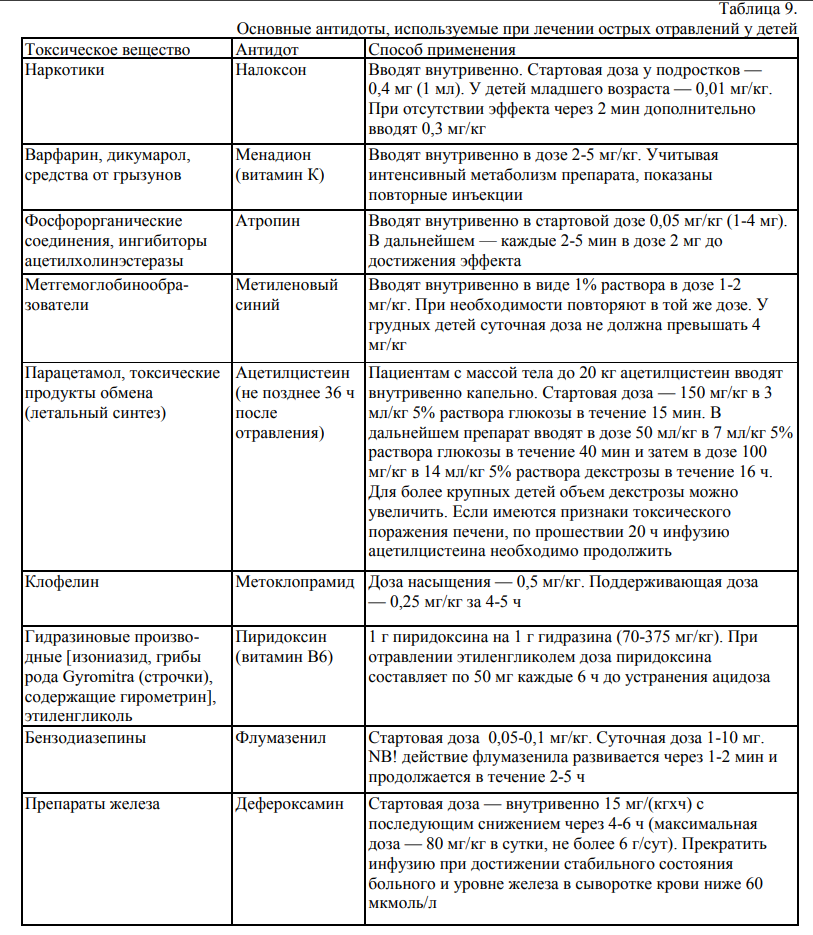

13. Принципы антидотной терапии при отравлениях у детей.

14. Клиника, диагностика и неотложные мероприятия при наиболее часто встречающихся отравлениях у детей:

• барбитуратами;

• бензодиазепинами;

![]()

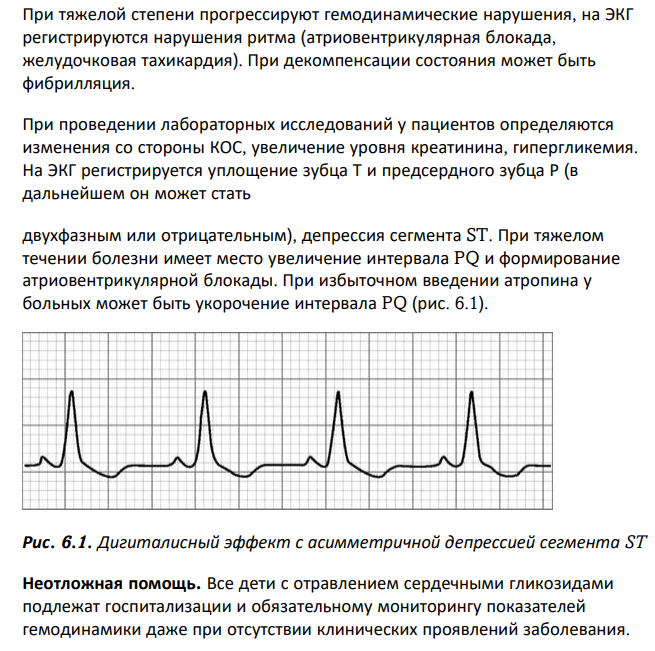

• дигоксином;

• клофелином;

• бетаблокаторы;

• холинолитиками (например, атропином);

Чаще бывает у детей в результате поедания ягод красавки, дурмана, белены (1–2 ягоды вызывает опасное отравление).

Токсические проявления весьма характерны:

● Резкая тахикардия («скачущий пульс»).

● Расширение зрачков (мидриаз).

● Паралич аккомодации.

● Сухая гиперемированная кожа.

● Значительное повышение температуры тела (гипертермия).

● Сухость во рту, приводящая к нарушению акта глотания.

● Психическое возбуждение, бред, галлюцинации, повышенная двигательная активность создают картину острого психоза (отсюда народное выражение «белены объелся»).

Возможна задержка мочеиспускания.

Помощь при отравлении заключается в: промывании желудка; применении слабительных средств для предотвращения дальнейшего всасывания; катетеризация мочевого пузыря; форсированный диурез; использование средств, снижающих активность ЦНС (барбитураты, транквилизаторы, седативные); антихолинэстеразные препараты; адреноблокаторы.

• наркотическими анальгетиками;

• парацетамолом;

• ФОС;

• этиловым спиртом;

• крепкими кислотами и щелочами;

• ядовитыми растениями и грибами;

• угарным газом.