!!!Гражданский процесс Экзамен зачет 2026 год / ГПП. ЛЕКЦИИ (часть). Казиханова.docx

.pdfУчебная литература:

●Учебник под редакцией Блажеева (2015 г.)

●Учебник под редакцией Треушникова (МГУ)

●Учебник под редакцией Яшковой

Предмет и система дисциплины ГПП Формы защиты права

Существуют разные органы, которые осуществляют защиту прав – приоритетное суд.

Юрисдикционные формы:

1.Судебная – лицо обращается в суд, чтобы тот обязал исполнить те или обязанности, прекратил правоотношения, признал право.

2.Общественная – защита, которая предоставляется не органами гос.власти (пример, третейский суд, комиссия по трудовым спорам)

3.Административное – защита в административных органах.

Ст. 46 К РФ – каждому гарантируется судебная защита.

Почему судебная форма – универсальная?

−решение другого органа может быть оспорено в суде;

−только суд даёт окончательный ответ;

Если решение суда не устраивает, нельзя пойти в КТС просто, потому что не нравится – можно только обжаловать в вышестоящий. В третейском суде – только в гос.суде и только по основаниям ГПК.

Пример: пошли регистрировать право собственности в госреестр – вам отказали. Вы можете пойти в вышестоящий админ.орган или в суд. Решение админ.органа можно потом обжаловать в суде как непонравившиеся, а суд.решение только в апелляции.

Суд не просто специализированный гос.орган, но именно в нём даются все гарантии при разрешении спора (все суд.гарантии)

Предмет ГПП

Подходы к предмету ГПП:

1.Общественные отношения между судом и участниками процесса при возбуждении, рассмотрении и разрешении гражданских дел, пересмотре судебных актов, а также в исполнительном производстве (школа М.А.

Гурвича, ВЮЗИ, МГЮА)

2.В предмет отрасли входят не только общественные отношения, но и

процессуальная деятельность (учебник под ред. В.В. Яркова, УРГЮУ).

3.В предмет входят сам гражданский процесс, т.е. деятельность суда и участников процесса (учебник под ред. М.К, Треушникова). Изучается, как происходит рассмотрение решения.

Предмет ГПП – общественные отношения, которые нуждаются в специфическом урегулировании (школа МГЮА из 1).

Дискуссионные вопросы

Два подхода к определению предмета ГПП

−узкий подход – в предмет ГПП входят отношения исключительно с судом,

но не с другими органами (М.А. Гурвич, Н.А. Чечина).

−широкий подход – в предмет ГПП входят практически все отношения с

органами по ГП, т.е. не только с судом, но и с другими органами (Н.Б. Зейдер, П.Ф. Елисейкин)

Входят ли в предмет ГПП отношения, возникающие в арбитражном судопроизводстве?

−не входят и регулируются нормами самостоятельной отрасли права – АПП (В.В. Ярков, М.К. Треушников).

−входят в предмет ГПП (М.С. Шакарян, МГЮА)

−входят в предмет, дублирующей ГПП отрасли АПП (Д.А. Фурсов). В АПП

приходят специфические субъекты (ЮЛ, ИП), поэтому отношения те, же что и в ГПП, но отдельный кодекс.

Ис СОЮ, и с АС складываются одинаковые по своей природе отношения – отношения по гражданским и административных дел, которые не имеют сущностных отличий. Цивилистический тип процесса. По сути тот же процесс

– те же стадии, такие же суд.гарантии.

Входят ли в предмет ГПП отношения, складывающиеся в исполнительном производстве?

Отношения ГПП закончились после вынесения решения или продолжаются при исполнении? Вопрос возник при возникновении приставов – сейчас это отдельный орган

−классический подход: входят в предмет ГПП (защита права осуществилась при действиях из решений):

регулируются нормами ГПК РФ (ч.3 ст.1 ГПК, раздел 7 ГПК)

исполнительное производство – стадия процесса, без которой не

достигается цель гражданского судопроизводства (реальная защита права)

один из субъектов отношений – суд (пример, жалоба на пристава подается в суд)

исполнительное производство возбуждается на основании постановления суда, осуществляется под контролем суда

−не предмет ГПП, входит в исполнительное производство (ГИП)

Предмет ГПП – это общественные отношения, возникающие между судом (СОЮ, АС) и другими участниками процесса при возбуждении, рассмотрении и разрешении гражданских дел, пересмотре и в исполнительном производстве.

ГПП – совокупность правовых норм регулирующих предмет (общественные отношения между судом и участниками процесса)

Метод – императивно-диспозитивный (как нормы права воздействуют на отношения):

−императивно за счет суда (его постановления обязательны). Есть властный орган – суд.

−диспозитивное регулирование – участники в материальных отношениях,

не может резко исчезнуть в процессе (например, стало жалко бабушку, простил долг; в процессе умерла бабушка, и вы решили дальше не рассматривать дело. Истец отказывается от иска, это есть и в ГК и в ГПК).

Большая роль волеизъявления участников в ГПП. Набор инструментов (права и обязанности) – определяется динамика процесса.

Разрешено то, что разрешено – принцип диспозитивности

Истец привлекает ответчика, он может быть заменен судом, но ТОЛЬКО с разрешения истца. Все действия под контролем суда.

Федеральные суды – все суды + военные

Система ГПП= ГПК РФ:

−общая – Раздел 1.Общие положения

−особенная – со 2 раздела и до конца ГПК

Подведомственность исключена из ГПК, осталось в КАС.

5 видов с 20 года – арбитражное.

Источники ГПП

ст.1 ГПК РФ:

−К РФ: гл. 7, принципы процесса, ст.46

−ФКЗ: «О судебной системе РФ», «О ВС РФ», «О КС РФ», «О военных судах»

−Международные договоры: 3 Гаагских конвенции (по вопросам Гражданского процесса)

−ФЗ: ГПК «О мировых судьях в РФ», ГК, ТК

−судебная практика (определённо постановления, определения КС, ВС,

ВАС, ЕСПЧ): новое, что не урегулируется ГПК – фактически да, но не вся. Не все постановления Пленума и Президиума, а только те, которые определяют новые правила

−аналогии закона и аналогии права (не должна часто использоваться судом)

Действие в пространстве, времени и по кругу лиц

По всей России дейтсвует – пространство

Граждане, иностранцы, лица без гражданства – на территории и по ГПК

Судебное законодательство применяется когда осуществляется судопроизводство (текущее законодательства) – по времени.

Могут быть исключения: написаны в самих новых законах.

Понятие ГП и его стадии

Гражданский процесс – деятельность суда и участников процесса, по поводу возбуждения, рассмотрения и разрешения гражданских дел, пересмотр суд.актов и их принудительное исполнение.

Суд вступает в правоотношения с участником – совершает процессуальные действия. Право участника – чтобы дело было рассмотрено (реализация – процесс.действия)

Задачи гражданского процесса

Правильное и своевременное рассмотрение рассмотрения/разрешения гражданского дела.

Цель ГП – защита прав и охраняемых законом интересов лиц.

Стадии ГП

Стадии ГП – это совокупность процессуальных действий, имеющих окончательную завершающую цель.

Стадии процесса:

1.Судопроизводство в суде 1 инстанции.

Многие ученые выделяют отдельно в качестве стадий (Треушников): возбуждение дела, подготовку к суд.разбирательству и суд.разбирательства (потому что в определении не завершающая цель, а ближайшая). При таком дробном делении теряется логика – везде есть возбуждение, подготовка и разбирательство, а делят только эту стадию

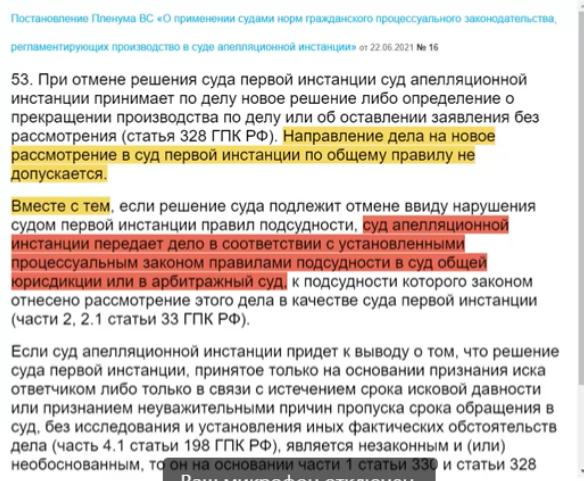

2.Апелляционное производство

3.Кассационное производство

4.Надзорное производство

5.Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам

6.Исполнительное производство (МГЮА, МГУ, но не Уральская)

Каждая стадия – своё правоотношение (Гурвич)

Гражданско-процессуальная форма

Правосудие = гос.суд+гражданская процессуальная форма

Правосудие в отличие других форм правоприменения осуществляется в процессуальной форме. Это деятельность суда по рассмотрению гражданских дел в рамках гражданско-процессуальной форме.

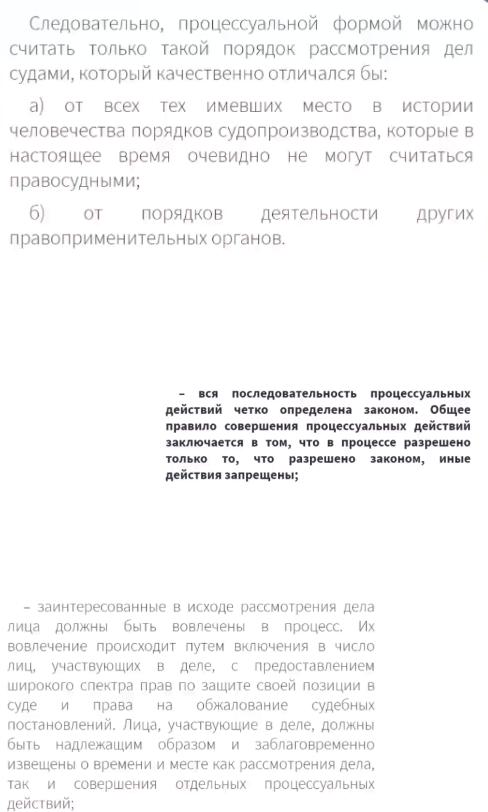

Процессуальная форма – базовые основополагающие правила, которые остаются неизменные.

Процессуальная форма = система гарантий правосудия

1 гарантия – разрешено то, что разрешено законом, иные действия запрещены

2 гарантия – заинтересованные лица должны быть вовлечены в процесс, в качестве лиц, участвующих в деле, и наделены широким спектром прав для защиты. Суд обязан их надлежащим образом известить о рассмотрении дел

3 гарантия – в основу решения могут быть положены только те факты, которые установлены судом с помощью относимых и допустимых доказательств.

4 гарантия – наличие с/с принципов

Принципы ГПП

Принципы – часть процессуальной формы. Принципы – фундамент процесса.

Понятие принципа

Принципы определяются по-разному:

1.это идейно-руководящее начало, т.е. идея, которая определяет общие закономерности развития общ. отнош-ний (Кирилов из ТГП). Идея, но не нашла выражение в норме

2.это общая норма права (Гурвич)

3.идея+норма

Способ выражение принципов в праве

1.текстуальный – принципы закреплены в конкретных нормах, имеющих свою структуру (ГПК: принцип осуществления правосудия только судом, принцип гласности, принцип языка)

2.смысловой – содержание принципов выводится из других норм и целых институтов (принцип объективной истины)

Принципы – это идейно-руководящие начала (идеи), нашедшие закрепления в нормах права, определяющей содержание других рядовых норм и отражающих специфику всей отрасли ГПП.

В основе процесса лежит состязательность, потом она же определяет все нормы ГПК.

Значение принципов

1.для законодателя – нельзя вносить в закон те нормы, которые противоречат принципам

2.для правоприменителя (суд) – толкование норм в соответствии с принципами

ПРИМЕР: статья по языку судопроизводства (ст. 9 ч.2) – лица, участвующие в деле, могут пользоваться услугами переводчика. Свидетели тоже могут – это уже в некотором смысле принцип объективной истины. Толкование этой нормы

спомощью того принципа.

3.аналогия права – для восполнения пробелов в праве (Пробелы в ГПП – Туманов). Ст. 50 ГПК: назначение адвоката ответчику, место назначения его неизвестно. Адвокат не должен обладать теми диспозитивными аспектами – повлиять на процесс без представляемого.

Принципы образуют с/с – все связаны друг с другом. Пример: принцип независимости и гласности (гласность гарантирует независимость процесса), гласность + устность, состязательность + равноправие.

Классификация принципов

По характеру источника:

−конституционные:

законность

осуществление правосудия только судом

равенство

состязательность и равноправия

−закрепленные в ином законодательстве

диспозитивность

непосредственность

устность

национальный язык

По сфере действия принципов:

−общеправовые

−межотраслевые (из К)

− специфически отраслевые (диспозитивность)

По объекту регулирования (МГЮА):

−организационно-функциональные

осуществление правосудия только судом – понятие правосудия,

почему именно суд осуществляет правосудия: в других органах нет правосудия, они не осуществляют правосудия

независимость судей и подчинения их только ФЗ –

независимость в связи с подчинением: недопустимость вмешательства извне деятельность судьи; закон о статусе судей содержит гарантии независимости судьи (политические, экономические); процессуальные гарантии независимости судьи – возможность заявить отвод, тайна совещания, особое мнение судьи (другие судьи не могут влиять на мнения других – в коллегии)

равенство граждан перед законом и судом – недопустимость дискриминации

гласность судебного разбирательства

доступность языка общения суда с участниками процесса

−функциональные – как проходит процесс:

законность

диспозитивность – движущие начала процесса (ключевые

действия) это волеизьявление заинтересованных лиц, заинтересованные лица по своему волеизъявлению начинают процесс (предъявление иска (сам думает, защищать себя или нет)); изменяют процесс (изменение предмета или основания иска, размера требований); прекращают процесс (отказ от иска, признание иска, мировое соглашение); переводят в другую стадию

– подача жалобы. Исключения №1: суд может не принять распорядительное действие (отказ от иска, признание иска, мировое соглашение), если они противоречат закону или нарушают права