Методичка - биология в рисунках и схемах

.pdf

Раздел 1. С рисунками и схемами

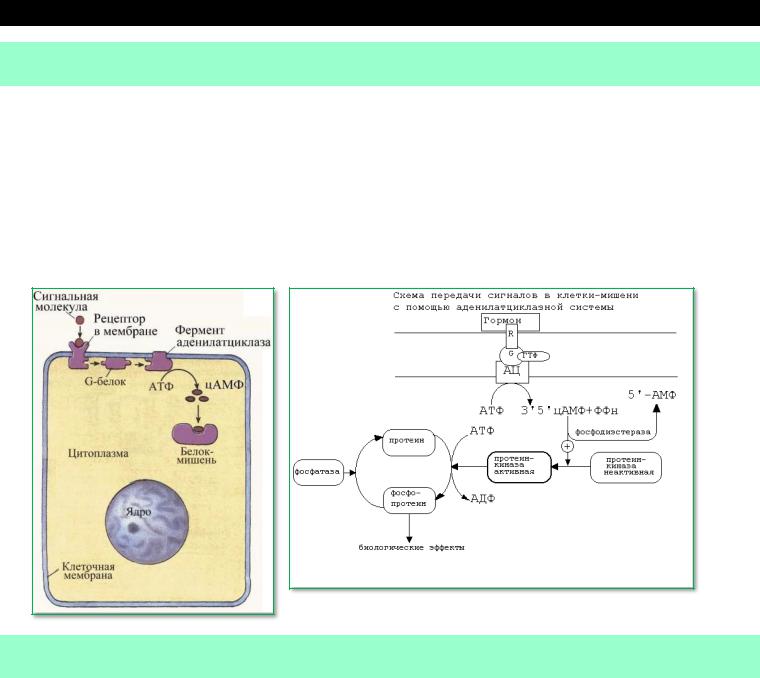

1. (21) Аденилатциклазная система передачи сигнала в клетке. Ответ проиллюстрируйте схемой

Основные компоненты: мембранный белок-рецептор, G-белок, фермент аденилатциклаза, гуанозинтрифосфат, протеинкиназы, АТФ.

Аденилатциклазная система

Лиганд взаимодействует с рецептором

Из-за этого меняется конформация белка – рецептора

Конформация влияет на G-белок,который начинает перестраиваться

В перестроенном состоянии G-белок активизирует аденилатциклазу (фермент)

Активизированная аденилатциклаза катализирует превращение АТФ в ц-АМФ

Ц-АМФ воздействует на ферменты протеинкназы, которые участвуют в метаболизме кл-ки

2. (21) Аденилатциклазная система передачи сигнала в клетке. Прокомментируйте предложенную схему

Рецепторы, сопряженные с G-белками.

Активация этих рецепторов запускает целую цепь реакций, изменяющих концентрацию цитоплазме малых сигнальных молекул, которые называются вторичными посредниками.

Наиболее важными вторичными посредниками являются циклические АМФ и Са. Эти молекулы могут

влиять на поведение белков-мишеней в клетке, активирую обмен веществ.

АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНАЯ СИСТЕМА

♦ Лиганд взаимодействует с рецептором ♦ Из-за этого меняется конформация белка – ре-

цептора

♦ Конформация влияет на G-белок,который начинает перестраиваться

♦ В перестроенном состоянии G-белок активи-

зирует аденилатциклазу (фермент)

♦ Активизированная аденилатциклаза катализирует превращение АТФ в ц-АМФ

Ц-АМФ воздействует на ферменты проте-

инкназы, которые участвуют в метаболизме клки.

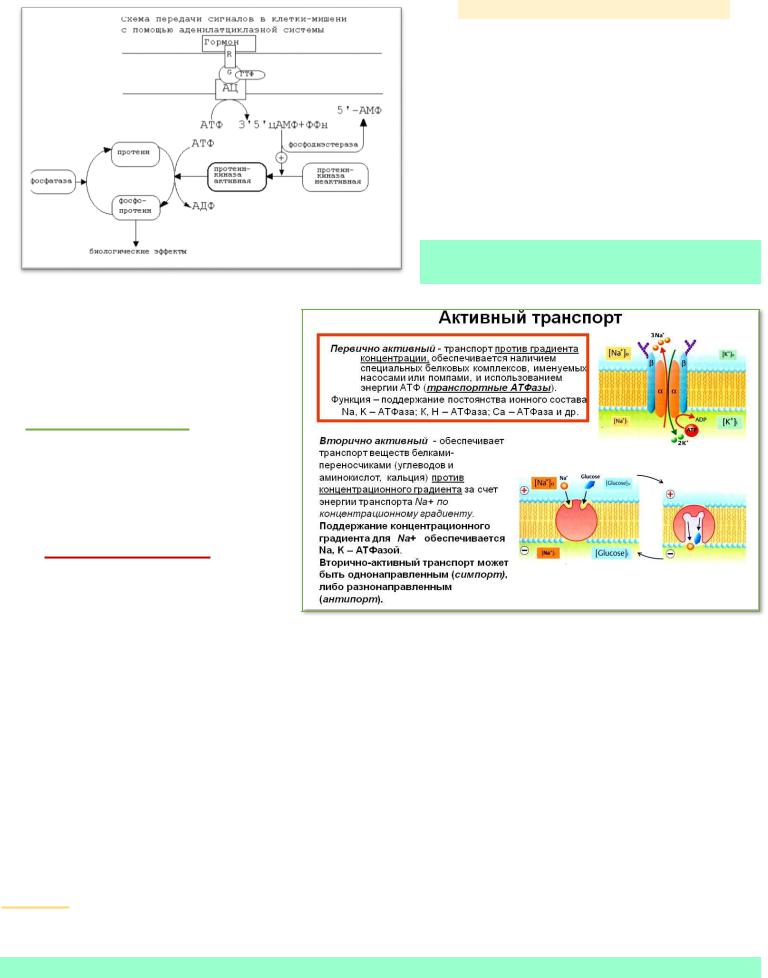

3. (15) Активный транспорт веществ

через мембрану. К+- Nа+ насос

Активный транспорт ‒ транспорт веществ, идущий с затратой энергии против градиента концентрации. В этом процессе могут участвовать как отдельные белки, так и обширные участки поверхностного аппарата клетки.

Активный транспорт:

♦трансмембранный транспорт

(насосы, симпорт глюкозы и натрия)

♦транспорт в мембранной упаковке

(экзоцитоз, эндоцитоз, рецепторный эндоцитоз)

Первичный АТ – за счет энергии АТФ: калий-натриевый насос.

Цель: откачивает Na клетки, а ионы К в клетку, используя АТФ. Осуществляется процесс благодаря трансмембранному белку - калий-натрие-

вой АТФ-азе, который имеет центры связывания с натрием и калием и центр гидролиза АТФ.

Роль: поддержание разности концентраций ионов в клетки и наружной среде, сохранение объема клетки, поддержание электрической активности в нервных и мышечных клетках и для активного транспорта некоторых других в-в:

a.3 иона Na, находясь в цитоплазме, связываются с активным центром к-н-АТФ-азы .

b.АТФ-аза расщепляет АТФ на АДФ и Фн (остаток фосфорной к-ты).

c.Фн присоединяется к АТФ-азе – происходит фосфорилирование, а затем конформация белка.

d.В результате конформации Na оказываются на наружной стороне мембраны.

e.Присоединение ионов К и отщепление ионов Na с затратой энергии фосфорилирования, т.к. натрий отщепляется в среде с его высокой концентрацией.

f.Фн отщепляется.

g.Белок принимает исходную конформацию, перенося ионы калия внутрь клетки.

Вторичный АТ ‒ за счет энергии, запасенной в ионных градиентах.

Они работают как котранспортные системы: одни – по принципу симпорта, другие – антипорта Симпорт: молекула глюкозы и Na+ связываются с белком переносчиком, который меняет свою конформацию

и глюкоза с Na+ оказывается на внутренней поверхности плазмолеммы. Обратно Na+ выкачивается при помощи к-н-АТФ-азы, а глюкоза тем временем проникает диффузно в кровь.

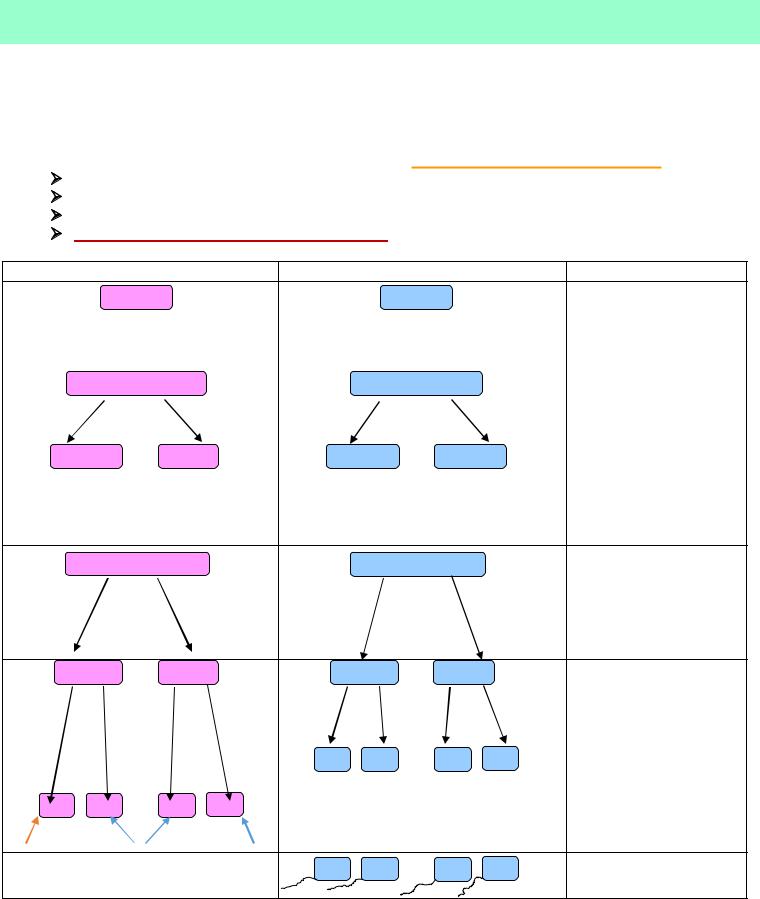

4. (59) Цитологические основы бесполого размножения, его формы и значение

Бесполое размножение осуществляется при участии лишь одной родительской особи и происходит без образования гамет. Дочернее поколение у одних видов возникает из одной или группы клеток материнского организма, у других видов — в специализированных органах.

Различают следующие способы бесполого размножения:

деление

почкование

фрагментация

полиэмбриония

спорообразование

вегетативное размножение.

Деление — способ бесполого размножения, характерный для одноклеточных организмов, при котором материнская особь делится на две или большее количество дочерних клеток.

Можно выделить:

а) простое бинарное деление (прокариоты), б) митотическое бинарное деление (простейшие, одноклеточные водоросли),

в) множественное деление, или шизогонию (малярийный плазмодий, трипаносомы).

Во время деления парамеции микронуклеус делится митозом, макронуклеус — амитозом. Во время шизогонии сперва многократно митозом делится ядро, затем каждое из дочерних ядер окружается цитоплазмой, и формируются несколько самостоятельных организмов.

Почкование — способ бесполого размножения, при котором новые особи образуются в виде выростов на теле родительской особи. Дочерние особи могут отделяться от материнской и переходить к самостоятельному образу жизни (гидра, дрожжи), могут остаться прикрепленными к ней, образуя в этом случае колонии (коралловые полипы).

Фрагментация — способ бесполого размножения, при котором новые особи образуются из фрагментов (частей), на которые распадается материнская особь (кольчатые черви, морские звезды, спирогира, элодея). В основе фрагментации лежит способность организмов к регенерации.

Полиэмбриония — способ бесполого размножения, при котором новые особи образуются из фрагментов (частей), на которые распадается эмбрион (монозиготные близнецы).

Вегетативное размножение — способ бесполого размножения, при котором новые особи образуются или из частей вегетативного тела материнской особи, или из особых структур (корневище, клубень).

Спорообразование — размножение посредством спор. Споры — специализированные клетки, у большинства видов образуются в особых органах — спорангиях.

Клонирование — комплекс методов, используемых человеком для получения генетически идентичных копий клеток или особей. Клон — совокупность клеток или особей, произошедших от общего предка путем бесполого размножения. В основе получения клона лежит митоз (у бактерий — простое деление).

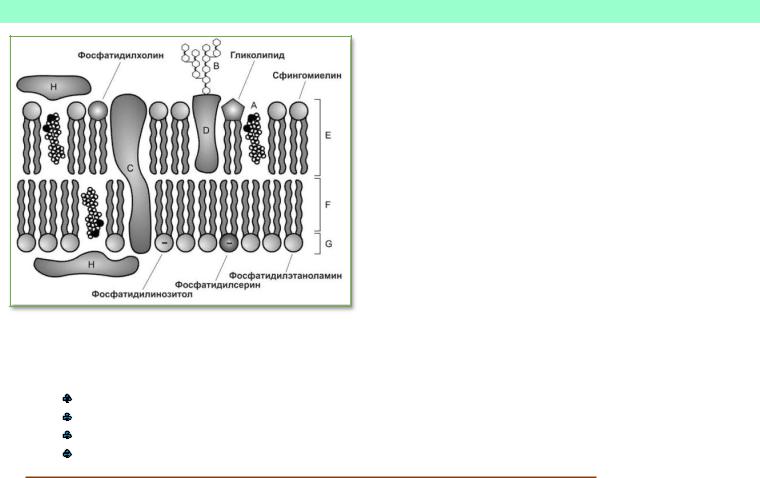

5. Белки в транспорте веществ через плазмалемму. Ответ проиллюстрируйте

Наружный слой содержит преимущественно фосфатидилхолин, сфингомиелин и гликолипиды. Внутренний слой содержит фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин и фосфатидилинозитол. Холестерин распределён по обоим слоям. Показаны отрицательные заряды головок фосфатидилсерина и фосфатидилинозитола.

A ‒ холестерин;

B ‒ олигосахарид в составе гликопротеина на наружной поверхности;

C ‒ погружённый интегральный белок;

D ‒ погружённый полуинтегральный белок; E ‒ молекулы фосфолипидов;

F ‒ хвосты жирных кислот в составе фосфолипидов; G ‒ полярные головки фосфолипидов;

H ‒ поверхностный (периферический) белок.

Белки плазмолеммы. Мембранные белки составляют более 50% массы мембран. Они удерживаются в липидном бислое за счет гидрофобных взаимодействий с молекулами липидов. Белки обеспечивают специфические свойства мембраны и играют различную биологическую роль:

структурные молекулы;

ферменты;

переносчики;

рецепторы.

Мембранные белки подразделяются на 2 группы: интегральные и периферические:

периферические белки обычно находятся вне липидного бислоя и непрочно связаны с поверхностью мембраны;

интегральные белки представляют собой белки, либо полностью (собственно интегральные белки), либо частично (полуинтегральные белки) погруженные в липидный бислой. Часть белков целиком пронизывает всю мембрану (трансмембранные белки); они обеспечивают каналы, через которые транспортируется мелкие водорастворимые молекулы и ионы по обе стороны мембраны.

Белки распределены в пределах клеточной мембраны мозаично. Липиды и белки мембран не фиксированы в пределах мембраны, а обладают подвижностью: белки могут перемещаться в плоскости мембран, как бы «плавая» в толще липидного бислоя (как «айсберги в липидном «океане»).

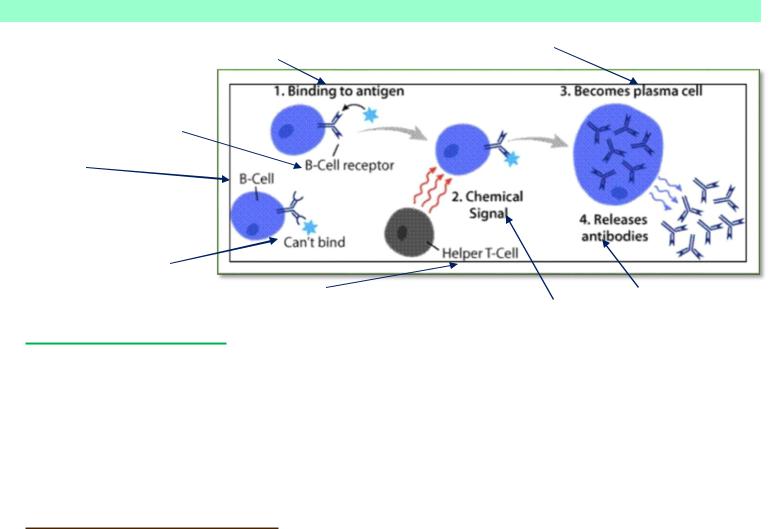

6. (68) В-лимфоциты – клеточные факторы приобретенного иммунитета

1. Связывание с антигеном |

3. Становится плазматической клеткой |

В-клеточный рецептор

В-клетка

Не может связаться

Клетка Т-хелпер |

2. Химический сигнал 4. Высвобождает антитела |

Основная функция В-клеток: связывание антигена, получение помощи от родственной клетки Т-хелпера и дифференцировка в плазматическую клетку, которая выделяет большое количество антител.

Клеточный иммунитет ‒ противоинфекционный или противоопухолевый иммунный ответ, в котором антителам принадлежит не ведущая, а вспомогательная роль.

B-лимфоциты ‒ функциональный тип лимфоцитов, играющих важную роль в обеспечении гуморального иммунитета. Образуются в красном костном мозге, но у млекопитающих проходят дифференцирование в лимфоидной ткани кишечника, червеобразного отростка, нёбных и глоточных миндалин. После встречи с антигеном В-лимфоциты мигрируют в костный мозг, селезенку и лимфатические узлы, где размножаются и трансформируются в плазматические клетки, которые являются продуцентами антител — иммунных у-глобулинов.

В-лимфоциты очень специфичны: каждая группа (клон) реагирует лишь с одним антигеном и отвечает за выработку антител только против него. Таким образом, главная функция В-лимфоцитов – обеспечение гуморального иммунитета и производство антител.

1.Наивные В-лимфоциты, или собственно В-клетки: это клетки лимфоциты, которые только что со-

зрели, отправились из костного мозга в органы иммунитета и еще не встретились с антигеном

2.Активированные В-лимфоциты, или клетки памяти: ими представлена небольшая часть В-клеток,

которые встретились с Т-лимфоцитами. Они получают от них информацию о вредоносных объектах, с которыми справился иммунитет. После такого «общения» они определенным образом меняют свое строение и биохимию. Клетки памяти являются долгоживущим клоном. Иногда продолжительность их жизни составляет годы и десятилетия. Их значение очевидно: они помнят о встреченном антигене (антиген - «метка» бактерии или другого вредоносного объекта), и его носитель когда-нибудь повторно попадает в организм, эти клетки тут же стимулируют быстрый иммунный ответ. Именно клетки памяти формируют пожизненный иммунитет к некоторым заболеваниям.

3.Плазматические клетки (плазмоциты). Когда наивные В-клетки активируются антигеном, то все лимфоциты, не ставшие клетками памяти, становятся плазмоцитами. Они видоизменяются: в них сильно развиваются эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи. Плазмоциты выделяют антитела, агрессивно действующие на проникший в орсокрганизм чужеродный объект.

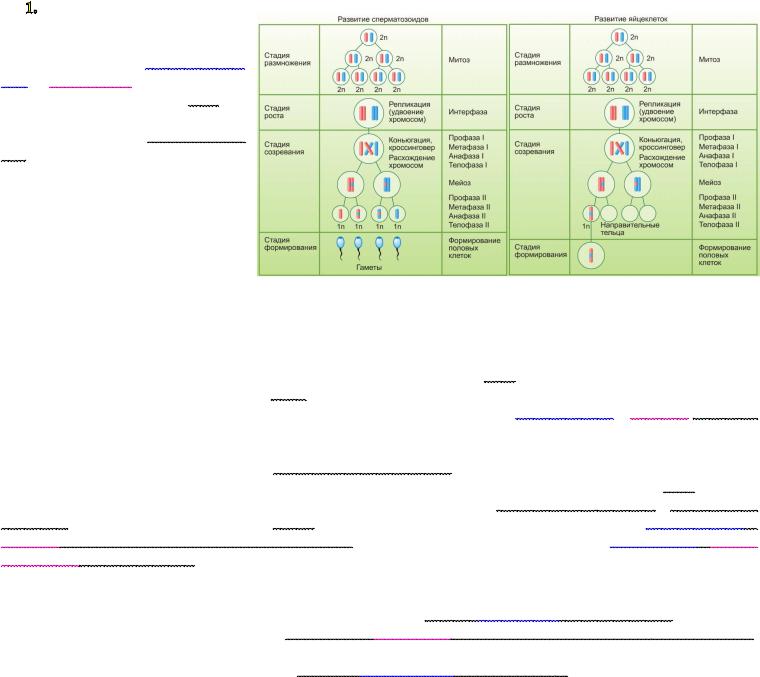

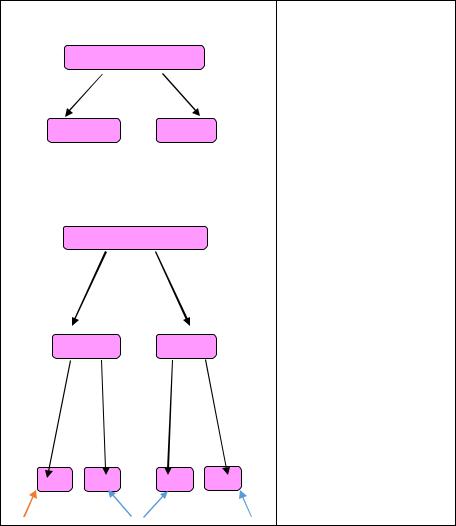

7. Гаметогенез и его этапы. Сравнение овогенеза и сперматогенеза. Ответ проиллюстрируйте схемой

Гаметогенез – это процесс образования половых клеток.

Протекает он в половых железах – гонадах (в яичниках у самок и в семенниках у самцов).

Гаметогенез в организме женской особи сводится к образованию женских половых клеток (яйцеклеток) и носит название овогенеза. У особей мужского пола возникают мужские половые клетки (сперматозоиды), процесс образования которых называется сперматогенезом.

Гаметогенез – это последовательный процесс, которых складывается из нескольких стадий:

размножения,

роста,

созревания клеток.

стадия формирования (только сперматогенез)

|

Овогенез |

|

|

Сперматогенез |

|

Период |

||

|

▪▫ |

|

|

|

▪▫ |

|

1. Период размноже- |

|

|

|

|

|

|

ния |

|||

|

2n2c |

|

|

|

|

2n2c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

овогоний |

|

|

сперматогоний |

|

|

||

|

↓ |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

▪▪▫▫ |

|

|

▪▪▫▫ |

|

|

||

|

2n4c |

|

|

|

|

2n4c |

|

|

|

овогоний |

|

|

сперматогоний |

|

|

||

|

митоз |

|

|

|

|

митоз |

|

|

▪▫ |

▪▫ |

|

|

▪▫ |

▪▫ |

|

|

|

2n2c |

2n2c |

|

2n2c |

2n2c |

|

|

||

Одна из клеток продолжает делиться |

Одна из клеток продолжает делиться |

|

||||||

|

дальше |

|

|

|

дальше |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

▪▪▫▫ |

|

|

▪▪▫▫ |

|

2. Период роста |

||

|

|

|

|

|

||||

|

2n4c |

|

|

|

|

2n4c |

|

|

овоцит I порядка |

|

сперматоцит I порядка |

|

|||||

|

мейоз I |

|

|

|

мейоз I |

|

|

|

приостанавливается на стадии диктиотены |

|

|

|

|

|

|||

(профаза I) до процесса полового созревания |

|

|

|

|

|

|||

▫▫ |

▪▪ |

|

▫▫ |

▪▪ |

|

3. Период созревания |

||

|

|

|

||||||

n2c |

n2c |

|

|

n2c |

n2c |

|

|

|

овоциты II порядка |

|

сперматоциты II порядка |

|

|||||

|

мейоз II |

|

|

|

мейоз II |

|

|

|

приостанавливается на стадии метофазы II, |

▫ |

▫ |

▪ |

▪ |

|

|||

будет продолжаться если произойдет опло- |

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||

дотворение, т.е. овулирует овоцит II порядка |

nc |

nc |

nc |

nc |

|

|||

▫ |

▫ |

▪ |

▪ |

|

сперматиды |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

nc |

nc |

nc |

nc |

|

|

|

|

|

яйцеклетка |

полярное тельце II порядка |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

▫ |

▫ |

▪ |

▪ |

4. Период формирова- |

|

|

|

|

ния сперматозоид |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стадия размножения.

Клетки, из которых в последующем образуются мужские и женские гаметы, называются сперматогониями и овогониями. Они несут диплоидный набор хромосом 2n2c. На этой стадии первичные половые клетки многократно делятся митозом, в результате чего их количество существенно возрастает.

Сперматогонии размножаются в течение всего репродуктивного периода в мужском организме.

Размножение овогоний происходит главным образом в эмбриональном периоде. У человека в яич-

никах женского организма процесс размножения овогоний наиболее интенсивно протекает между 2 и 5 месяцами внутриутробного развития.

К концу 7 месяца большая часть овоцитов переходит в профазу I мейоза.

Если в одинарном гаплоидном наборе количество хромосом обозначить как n, а количество ДНК – как c, то генетическая формула клеток в стадии размножения соответствует 2n2c до синтетического периода митоза (когда происходит репликация ДНК) и 2n4c после него.

Стадия роста. Клетки увеличиваются в размерах и превращаются в сперматоциты и овоциты I порядка (последние достигают особенно больших размеров в связи с накоплением питательных веществ в виде желтка и белковых гранул). Эта стадия соответствует интерфазе I мейоза.

Стадия роста. Клетки увеличиваются в размерах и превращаются в сперматоциты и овоциты I порядка (последние достигают особенно больших размеров в связи с накоплением питательных веществ в виде желтка и белковых гранул). Эта стадия соответствует интерфазе I мейоза.

Важное событие этого периода – репликация молекул ДНК при неизменном количестве хромосом. Они приобретают двунитчатую структуру: генетическая формула клеток в этот период выглядит как 2n4c.

Стадия созревания. Происходят два последовательных деления – редукционное (мейоз I) и эквационное (мейоз II), которые вместе составляют мейоз. После первого деления (мейоза I) образуются сперматоциты и овоциты II порядка (с генетической формулой n2c), после второго деления (мейоза II) – сперматиды и зрелые яйцеклетки (с формулой nc) с тремя редукционными тельцами, которые погибают и в процессе размножения не участвуют.

Стадия созревания. Происходят два последовательных деления – редукционное (мейоз I) и эквационное (мейоз II), которые вместе составляют мейоз. После первого деления (мейоза I) образуются сперматоциты и овоциты II порядка (с генетической формулой n2c), после второго деления (мейоза II) – сперматиды и зрелые яйцеклетки (с формулой nc) с тремя редукционными тельцами, которые погибают и в процессе размножения не участвуют.

Так сохраняется максимальное количество желтка в яйцеклетках. Таким образом, в результате стадии созревания один сперматоцит I порядка (с формулой 2n4c) дает четыре сперматиды (с формулой nc), а один овоцит I порядка (с формулой 2n4c) образует одну зрелую яйцеклетку (с формулой nc) и три редукционных тельца.

Стадия формирования, или спермиогенеза (только при сперматогенезе). В результате этого процесса каждая незрелая сперматида превращается в зрелый сперматозоид (с формулой nc), приобретая все структуры, ему свойственные.

Стадия формирования, или спермиогенеза (только при сперматогенезе). В результате этого процесса каждая незрелая сперматида превращается в зрелый сперматозоид (с формулой nc), приобретая все структуры, ему свойственные.

Ядро сперматиды уплотняется, происходит сверхспирализация хромосом, которые становятся функционально инертными. Комплекс Гольджи перемещается к одному из полюсов ядра, формируя акросому. К другому полюсу ядра устремляются центриоли, причем одна из них принимает участие в формировании жгутика. Вокруг жгутика спирально закручивается одна митохондрия. Почти вся цитоплазма сперматиды отторгается, поэтому головка сперматозоида ее почти не содержит.

Отличия сперматогенеза от овогенеза:

Сперматогенез включает стадию формирования (ее нет при овогенезе);

Из сперматоцита I порядка получается четыре половых клетки, а из ооцита I порядка получается одна полноценная половая клетка.

Процесс образования сперматозоидов идет непрерывно и сохраняется в течение всей половой зрелости мужчины.

Стадия размножения при сперматогенезе идет постоянно, а при овогенезе заканчивается после рождения.

Стадия роста при сперматогенезе короче, чем при овогенезе.

Равномерное деление сперматоцитов 2 порядка (в овогенезе - 1 направительная клетка и полярные тельца).

8. (31) Гипотеза эволюционного происхождения митохондрий, хлоропластов, ядра, ЭПР. Возникновение клеточной организации в ходе эволюции

В результате изучения митохондриальной ДНК было обнаружено, что митохондрии ‒ это потомки аэробных бактерий, поселившихся некогда в предковой эукариотической клетке и «научившимися» жить в ней в качестве симбионтов, хлоропласты произошли от фотосинтезирующих бактерий, поселившихся в своё время в гетеротрофных клетках протистов, превратив их в автотрофные водоросли.

Пластиды, подобно митохондриям, имеют свои собственные прокариотические ДНК и рибосомы.

На основании сходства бактерий с митохондриями и хлоропластами эукариотических клеток можно предположить, что митохондрии и хлоропласты произошли от бактерий.

Существуют два этапа в эволюции клетки:

1.Химический.

2.Биологический.

Химический этап начался около 4,5 млрд лет назад. Под действием ультрафиолетового излучения, радиации, грозовых разрядов (источники энергии) происходило образование сначала простых химических соединений – мономеров, а затем более сложных – полимеров и их комплексов (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот).

Биологический этап образования клеток начинается с появления пробионтов – обособленных сложных систем, способных к самовоспроизведению, саморегуляции и естественному отбору. Пробионты появились 3- 3,8 млрд. лет назад. От пробионтов произошли первые прокариотические клетки – бактерии.

Наиболее популярна в настоящее время симбиотическая гипотеза происхождения органелл.

Доказательства митохондрии и пластиды:

имеют две полностью замкнутые мембраны. При этом внешняя сходна с мембранами вакуолей, внутренняя ‒ бактерий.

размножаются бинарным делением (причём делятся иногда независимо от деления клетки)

генетический материал ‒ кольцевая ДНК, не связанная с гистонами (ДНК митохондрий и пластид ближе к ДНК бактерий, чем к ядерной ДНК эукариот)

имеют свой аппарат синтеза белка ‒ рибосомы и др.

Ядро также могло образоваться из симбионта-прокариота. Согласно инвагинационной гипотезе, предковой формой эукариотической клетки был аэробный прокариот. Внутри такой клетки-хозяина находилось одновременно несколько геномов. Органеллы, имеющие ДНК, а также ядро, возникли путем впячивание и отшнуровывания участков оболочки с прикрепленными геномами, с последующей специализацией.

Внутиклеточные мембраны гладкой и шероховатой цитоплазматической сети рассматривают как производные наружной мембраны ядерной оболочки.

9. (35) Гладкий эндоплазматический ретикулум. Строение и функции

Эндоплазматическая сеть (эндоплазматичеческий ретикулум) ‒ органоид клетки эукариот. В виде сети каналов и цистерн, ограниченных одинарной мембраной, она разветвлена по всему объему цитоплазмы.

Эндоплазматическая сеть участвует в обмене веществ: синтезирует липиды для наружной двойной мембраны клетки и для собственной, одинарной мембраны, обеспечивает транспорт веществ между органоидами клетки, служит копилкой веществ и местом их изоляции.

Гладкая сеть состоит из трубочек, каналов и пузырьков меньшего сечения, чем в шероховатой сети. На его мембранах нет рибосом. Степень развития гладкого ЭПР неодинакова как в разных клетках, так и внутри одной клетки. Он весьма лабилен и способен к существенным перестройкам при изменяющихся условиях.

Функции гладкой эндоплазматической сети:

участие в синтезе гликогена;

синтез липидов;

дезинтоксикационная функция ‒ нейтрализация токсических веществ, посредством соединения их с дру-

гими веществами.

Так, в поперечнополосатых мышцах гладкая сеть служит резервуаром ионов кальция. Мембраны этой сети содержат мощные кальциевые «насосы», которые в сотые доли секунды переносят в любую сторону большое количество ионов кальция. В специализированных клетках вид гладкой сети различен, что связано с ее конкретными функциями во внутриклеточном обмене. Эндоплазматическая сеть очень ранима при воздействиях: она быстро теряет рибосомы и разрушается. Однако благодаря способности к быстрым перестройкам может восстанавливаться.

Пластинчатый комплекс Гольджи (сетчатый аппарат) представлен скоплением уплощенных цистерн и не-

больших везикул, ограниченных билипидной мембраной. Пластинчатый комплекс подразделяется на субъединицы - диктиосомы. Каждая диктиосома представляет собой стопку уплощенных цистерн, по периферии которых локализуются мелкие пузырьки. При этом, в каждой уплощенной цистерне периферическая часть несколько расширена, а центральная сужена.

10. (56) Жизненный цикл клетки и его периоды. Регуляция клеточного цикла

Жизненный цикл клетки – это жизнь клетки, время существования клетки между двумя делениями или между ее образованием и гибели.

Интерфаза – это этап существования клетки, в котором реализуется генетическая программа, заключенная в ДНК хромосом. (этап подготовки к делению.

Включает 3 периода:

1.Пресинтетический или постмитотический (G1) период

Наступает сразу же после митотического деления клетки.

Характеризуется активным ростом клетки и синтезом белка и РНК благодаря чему клетка достигает нормальных размеров и восстанавливает необходимый набор органелл.

G1 ‒ период длится от нескольких часов до нескольких дней.

В течение этого периода синтезируются особые "запускающие" белки, или активаторы S-периода.

Клетка имеет диплоидный набор хромосом и ДНК (2n=2c). Они обеспечивают достижение клеткой определенного порога (точки R - рестрикции или ограничения), после которого она вступает в S-пе- риод.

Контроль, осуществляемый на уровне точки R (при переходе из G1 в S), ограничивает возможность нерегулируемого размножения клеток.

Проходя эту точку, клетка переключается на последующую регуляцию внутренними факторами клеточного цикла, которая обеспечивает закономерное завершение ее деления.

Если клетка не достигает точки R, она выходит из цикла и вступает в период репродуктивного покоя (G0), в этом состоянии могут находиться длительное время, сохраняют морфологические свойства и способность к делению.

2.Синтетический (S)

Характеризуется удвоением содержания (репликацией) ДНК (2n=4c), синтезом белков (в частности, гистонов, которые поступают в ядро из цитоплазмы и обеспечивают нуклеосомную упаковку вновь синтезированной ДНК), увеличение синтеза рнк.

Одновременно удваивается число центриолей.

S-период длится у большинства клеток 8-12 часов.

3.Постсинтетический или премитотический (G2)

Период следует за S-периодом и продолжается вплоть до митоза (часто обозначаемого буквой М).

Происходит дальнейший рост синтеза РНК, белков(тубулина), накапливается энергия АТФ.

Длительность G2-периода составляет 2-4 часа.

Регуляция клеточного цикла

Влияние на митотическую активность клеток, осуществляется за счет сбалансированного взаимодействия

2х типов факторов:

одни стимулируют деление клеток

другие подавляются стимулирующими к ним принадлежат:

соматомедины – пептиды, секретируемые печенью в ответ на гормон роста (ГР):

Инсулиноподобные факторы

тромбоцитарные факторы роста

интерлейкины

Протоонкогены – группа генов, которая контролирует синтез ДНК в клетках и клеточное деление. Под влиянием онкогенов происходит бесконтрольное деление клеток и развитие опухолей .

Гены ‒ супрессоры оказывают ингибирующее действие на митотическую активность клеток. Мутация этих генов может стать причиной опухолей.

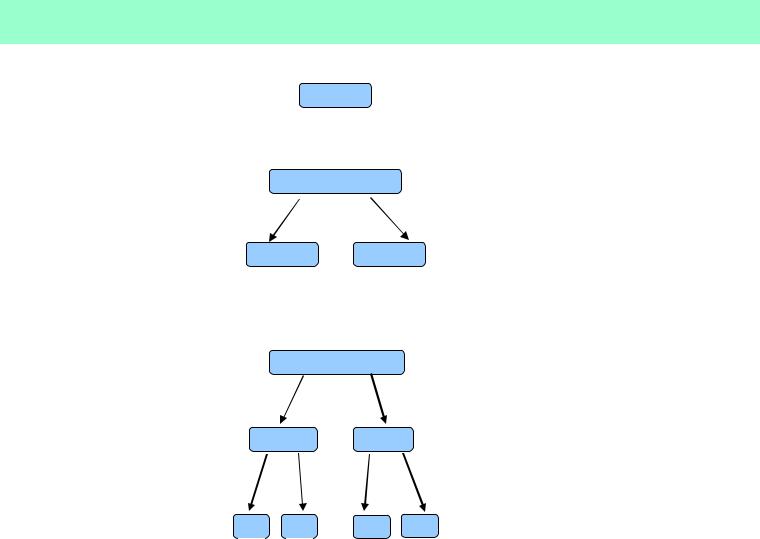

11. (65) Закономерности овогенеза у млекопитающих и человека. Проиллюстрируйте схемой

Овогенез |

Период |

|

▪▫ |

1. Период размноже- |

|

ния |

||

2n2c |

||

|

овогоний

↓

▪▪▫▫

2n4c

овогоний

митоз

▪▫ ▪▫

2n2c 2n2c

Одна из клеток продолжает делиться дальше

|

↓ |

|

▪▪▫▫ |

2. Период роста |

|

|

||

|

2n4c |

|

овоцит I порядка |

|

|

|

мейоз I |

|

приостанавливается на стадии диктиотены |

|

|

(профаза I) до процесса полового созревания |

|

|

▫▫ |

▪▪ |

3. Период созревания |

|

||

n2c |

n2c |

|

овоциты II порядка |

|

|

|

мейоз II |

|

приостанавливается на стадии метофазы II, будет продолжаться если произойдет оплодотворение, т.е. овулирует овоцит II порядка

▫ |

▫ |

▪ |

▪ |

nc |

nc |

nc |

nc |

яйцеклетка полярное тельце II порядка

Гаметогенез в организме женской особи сводится к образованию женских половых клеток (яйцеклеток) и носит название овогенеза. Он протекает он в половых железах (в яичниках у самок). Его функциями являются обеспечение гаплоидного набора хромосом в ядре яйцеклетки и обеспечение питательных потребностей зиготы

Стадии овогенеза

1. Стадия размножения.

Первичные половые клетки многократно делятся митозом, в результате чего их количество существенно возрастает. Размножение оогоний происходит главным образом в эмбриональном периоде.

2. Стадия роста.

Kлетки увеличиваются в размерах (за счет увеличения объема цитоплазмы) и превращаются в овоциты I порядка. Эта стадия соответствует интерфазе I мейоза.

Важное событие этого периода — репликация молекул ДНК при неизменном количестве хромосом. Они приобретают двунитчатую структуру: генетическая формула клеток в этот период выглядит как 2n4c. В течение дифференциации яйцеклеток формируются мембраны, уменьшается в размере их ядро.

3. Стадия созревания.

Происходят два последовательных деления — редукционное (мейоз I) и эквационное (мейоз II), которые вместе составляют мейоз. Ко времени рождения девочки все первичные ооциты уже находятся в профазе первого мейотического деления.

Ооцит растет, вокруг него образуется прозрачная многослойная зона-формируется развивающийся фолликул. Затем в некоторых фолликулах образуется зона-формируется развивающийся фолликул. До достижении половой зрелости процессы развития фолликулов завершаются дегенерацией. С наступлением половой зрелости также одновременно развиваются многие фолликулы, однако лишь некоторые высвобождают находящиеся в них ооциты в процессе овуляции. Большая часть фолликулов дегенерирует на той или иной стадии. Однако завершает созревание и претерпевает овуляцию лишь один из фолликулов. Ооцит первого порядка, находящийся в этом фолликуле, завершает первое деление мейоза, образуя полярное тельце и превращаясь в ооцит второго порядка.

Ооцит второго порядка, развитие которого останавливается на стадии метафазы второго деления мейоза, освобождается вместе с полярным тельцем и часть окружающих его клеток в момент разрыва фолликула на

поверхности яичника. Ооцит второго порядка завершает второе мейотическое деление только в том случае, если он будет оплодотворен. После овуляции опустевший фолликул превращается в эндокринное образованиежелтое тело. Оно секретирует прогестерог, готовя матку к приему оплодотворенного ооцита. Если оплодотворение не происходит, желтое тело деградирует, а слизистая оболочка матки отслаивается и выводится из организма во время менструации.

Отличительные особенности

Питательный материал (желток) первичного ооцита не распределяется поровну между четырьмя клетками. Основное количество желтка сохраняется в одной большой клетке. Первые и вторые полярные тельца получают в результате делений те же самые хромосомные наборы, что и вторичные ооциты, но они не становятся половыми клетками. Яйцеклетки млекопитающих имеют овальную или несколько вытянутую форму и характеризуются типичными чертами клеточного строения. Они содержат все структуры, характерные для соматических клеток. Одна из характерных особенностей яйцеклеток заключается в сложности строения их оболочек.

Различия в ходе овогенеза и сперматогенеза имеют определенный биологический смысл, связанный с разным функциональным назначением мужских и женских гамет (помимо переноса генетической информации). Накопление в цитоплазме яйцеклетки большого количества запасных питательных веществ необходимо, так как на этой «базе» осуществляется развитие дочернего организма из оплодотворенного яйца. Неравномерное клеточное деление при овогенезе и обеспечивает формирование крупной яйцеклетки.

Отличия сперматогенеза от овогенеза:

Сперматогенез включает стадию формирования (ее нет при овогенезе);

Из сперматоцита I порядка получается четыре половых клетки, а из ооцита I порядка получается одна полноценная половая клетка.

Процесс образования сперматозоидов идет непрерывно и сохраняется в течение всей половой зрелости мужчины.

Стадия размножения при сперматогенезе идет постоянно, а при овогенезе заканчивается после рождения.

Стадия роста при сперматогенезе короче, чем при овогенезе.

Равномерное деление сперматоцитов 2 порядка (в овогенезе - 1 направительная клетка и полярные тельца).

12. (64) Закономерности сперматогенеза у млекопитающих и человека. Проиллюстрируйте схемой

|

Сперматогенез |

|

Период |

|

|

▪▫ |

|

1. Период размноже- |

|

|

|

ния |

||

|

|

2n2c |

|

|

|

|

|

|

|

|

сперматогоний |

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

▪▪▫▫ |

|

|

|

|

|

2n4c |

|

|

|

сперматогоний |

|

|

|

|

|

митоз |

|

|

|

▪▫ |

▪▫ |

|

|

2n2c |

2n2c |

|

|

|

Одна из клеток продолжает делиться |

|

|||

|

дальше |

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

▪▪▫▫ |

|

2. Период роста |

|

|

|

|

||

|

|

2n4c |

|

|

сперматоцит I порядка |

|

|||

|

мейоз I |

|

|

|

▫▫ |

▪▪ |

|

3. Период созревания |

|

|

|

|||

|

n2c |

n2c |

|

|

сперматоциты II порядка |

|

|||

|

мейоз II |

|

|

|

▫ |

▫ |

▪ |

▪ |

|

|

|

|

|

|