Методичка - онтогенез

.pdfОНТОГЕНЕЗ

1.Онтогенез. Типы онтогенеза, Периодизация онтогенеза.

2.Эмбриональное развитие зародыша у животных:

а) дробление; типы дробления; б) гаструляция; способы гаструляции;

в) первичный органогенез (закладка осевого комплекса органов); г) эмбриональная индукция.

3. Постэмбриональное развитие: а) типы постэмбрионального развития;

б) прямое развитие – неличиночное и внутриутробное; в) непрямое развитие – с полным и неполным метаморфозом.

4. Влияние факторов внешней среды на индивидуальное развитие организма.

1. Онтогенез. Типы онтогенеза. Периодизация

онтогенеза.

Онтогенез – процесс индивидуального развития особи, т. е. вся совокупность преобразований с момента образования зиготы до смерти организма.

У видов, размножающихся бесполым путем, онтогенез начинается с обособления одной или группы клеток материнского организма. У видов с половым размножением он начинается с оплодотворения яйцеклетки. У прокариот и одноклеточных эукариотических организмов онтогенез представляет собой, по сути, клеточный цикл, обычно завершающийся делением или гибелью клетки.

В ходе индивидуального развития многоклеточные

организмы претерпевают ряд закономерных процессов:

-становление морфофункциональных черт, присущих определенному биологическому виду;

-рост;

-осуществление специфических функций;

-достижение половой зрелости;

-размножение;

-старение;

-смерть.

Все эти процессы, как составляющие онтогенеза, протекают на основе наследственной информации, полученной потомками от родителей. Эта информация – своеобразная инструкция о времени, месте и характере частных механизмов развития индивидуума. Поэтому онтогенез можно определить, как процесс реализации генетической информации, полученной от родителей, в определенных условиях среды.

Различают следующие типы онтогенеза: прямой и непрямой. Непрямое развитие встречается в личиночной форме, а прямое развитие – в неличиночной и внутриутробной (рис…)

ТИПЫ ОНТОГЕНЕЗА Прямое развитие

Непрямое развитие

(с метаморфозом)

Неличиночный тип с неполным метаморфозом:

(откладка яиц с большим количеством желтка) яйцо – личинка – взрослая – особь

Внутриутробное с полным метаморфозом

Яйцо – личинка – куколка – взрослая - особь

Онтогенез представляет собой непрерывный процесс развития особи. Однако его этапы различаются по содержанию и механизмам происходящих процессов. По этой причине онтогенез многоклеточных организмов подразделяют на периоды: эмбриональный – с момента оплодотворения яйцеклетки и до выхода из яйцевых оболочек или рождения рождения и постэмбриональный – от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти. Для плацентарных животных и человека принято деление на пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) периоды. Нередко выделяют также проэмбриональный, или предзиготный, период, включающий процессы формирования половых клеток

(спермато- и овогенез).

2. Эмбриональное развитие у животных.

Эмбриональное (эмбриогенез) развитие начинается с момента образования зиготы и представляет собой процесс преобразования последней в многоклеточный организм.

Эмбриональное развитие состоит из следующих основных этапов:

1.дробление, в результате которого образуется многоклеточный зародыш;

2.гаструляция, в процессе которой возникают первые ткани – эктодерма, энтодерма и мезодерма, а зародыш становится двух-, или трехслойным;

3.первичный органогенез – образование комплекса осевых органов зародыша (нервной трубки, хорды, кишечной трубки);

4.выход из яйцевых или зародышевых оболочек (при

личиночном и неличиночном типах развития) либо рождением (при внутриутробном развитии).

Дробление –

процесс многократных быстро сменяющих друг друга митотических делений зиготы, приводящий к образованию многоклеточного зародыша. Деления дробления в отличие от обычных клеточных делений проходят без постмитотического периода, Образующиеся клетки

(бластомеры) не растут. В процессе

дробления суммарный объем зародыша не изменяется, а размеры составляющих его клеток уменьшаются, т. е.

зародыш дробится.

Тип дробления оплодотворенной яйцеклетки зависит от количества желтка и характера его распределения в цитоплазме яйца, т. е. от типа яйцеклетки. В связи с этим различают дробление полное, когда дробится вся яйцеклетка, и неполное, когда дробится ее часть. Это обусловлено, в свою очередь, тем, что желток препятствует образованию перетяжки при делении тела клетки.

Полное дробление бывает равномерным, если образовавшиеся в результате деления клетки примерно одинаковы по величине, и неравномерным, если они

отличаются по своим размерам.

Неполное дробление может быть частичным поверхностным, или дискоидальным.

Дробление бывает синхронным (одновременное деление всех клеток) и асинхронным (неодновременное деление клеток).

Изолецитальные |

Умереннолецитальные |

Телолецитальные |

Алецитальные |

Полное, |

Полное, |

Неполное, |

Полное, |

Равномерное |

Неравномерное |

Дискоидальное |

Равномерное |

(ланцетник) |

(лягушка) |

(птицы) |

асинхронное |

|

(человек) |

Полное равномерное дробление.

В яйцеклетке ланцетника желтка мало и он равномерно распределен в цитоплазме, поэтому дробление оплодотворенной яйцеклетки полное и равномерное.

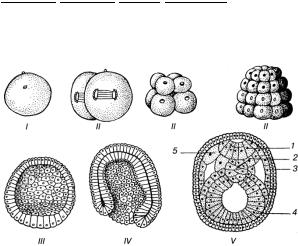

I – зигота; II –

стадии 2, 4 и 32

бластомеров; III |

- |

||

бластула; |

IV |

– |

|

гаструла; |

V |

– |

|

закладка |

осевого |

||

комплекса |

органов |

||

(1 |

– |

нервная |

|

трубка; 2 – хорда; 3

– эктодерма; 4 – кишечная трубка).

1-я борозда проходит в меридиональной плоскости по направлению от анимального полюса к вегетативному; зигота делится на две равные клетки – бластомеры.

2-я борозда проходит перпендикулярно первой также в меридиональной плоскости; образуются 4 бластомера.

3-я борозда – широтная - она проходит несколько выше экватора и сразу разделяет 4 бластомера на 8 клеток.

Далее меридиональные и широтные борозды правильно чередуются. По мере увеличения числа клеток деление становится асинхронным. На стадии 32 бластомеров зародыш имеет вид ягоды малины и называется морулой. Бластомеры все дальше расходятся, образуя на стадии 64 бластомеров полость – бластоцель и зародыш принимает форму пузырька со стенкой, образованной одним слоем клеток, тесно прилегающих друг к другу, внутри которого находится первичная полость тела, т. е. образуется

бластула (целобластула). Полное неравномерное дробление.

Характерно для умеренно телолецитальных яиц. В яйцеклетке лягушки желтка больше, чем у ланцетника, и он сосредоточен в основном у вегетативного полюса.

Первые две меридиональные борозды делят яйцо на 4 одинаковых бластомера.

3-я – широтная борозда сильно смещена к анимальному полюсу, где желтка меньше. Вследствие этого образуются 4 микро- и 4 макробластомера, резко отличающихся по размерам.

В результате продолжающегося дробления клетки анимального полюса, меньше перегруженные желтком, делятся чаще и имеют меньшие размеры, чем клетки вегетативного полюса. Бластула имеет стенку, образованную несколькими рядами клеток; бластоцель невелик и смещен к анимальному полюсу (амфибластула).

Неполное

дискоидальное дробление.

Характерно для телолецитальных яиц рептилий и птиц, сильно перегруженных желтком. Свободная от желтка цитоплазма

составляет около 1% объема. Желток препятствует дроблению и потому дробится только узкая полоска цитоплазмы на анимальном полюсе. В результате образуется зародышевый диск (дискобластула).

Независимо от особенностей дробления оплодотворенных яйцеклеток у разных животных, обусловленных различиями в количестве и характере распределения желтка в цитоплазме, дроблению, как периоду эмбрионального развития, свойственны следующие черты:

1.В результате дробления образуется(бластуляция) многоклеточный зародыш – бластула и накапливается клеточный материал для дальнейшего развития.

2.Все клетки в бластуле имеют диплоидный набор хромосом (2n), одинаковы по строению и отличаются друг от друга, главным образом, по количеству желтка, т. е. клетки бластулы не дифференцированы.

3.Характерная особенность дробления – очень короткий митотический цикл по сравнению с его продолжительностью у взрослых животных.

4.В период дробления интенсивно синтезируются ДНК и белки, отсутствует синтез РНК. Генетическая информация, содержащаяся в ядрах бластомеров, не используется.

5.Во время дробления цитоплазма не перемещается. Гаструляция – это процесс образования двухили

трехслойного зародыша – гаструлы, основу которого составляют сложные и разнообразные перемещения клеточных масс и дифференцировка клеток. Образующиеся слои называются зародышевыми листками. Они представляют собой пласты клеток, имеющих сходное строение, занимающих определенное положение в зародыше и дающих начало определенным органам и системам органов.

Различают наружный – эктодерма - и внутренний – энтодерма – листки, между которыми у трехслойных животных располагается мезодерма.

Во время гаструляции деление клеток или слабо выражено, или отсутствует, - зародыш не растет.

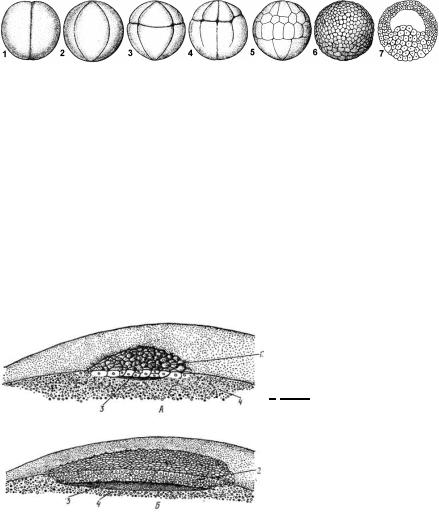

1 –инвагинация; 2 – эпиболия; 3 – иммиграция; 4 – деламинация.

В зависимости от типа бластулы выделяют четыре основных способа гаструляции:

-инвагинация – образование двухслойного зародыша путем впячивания стенки бластулы в полость бластоцель (ланцетник);

-эпиболия – образование двухслойного зародыша в результате наползания мелких клеток анимального полюса на вегетативный, клетки анимального

полюса обрастают его и он оказывается внутри зародыша (амфибии);

-иммиграция – проникновение путем погружения части клеток бластулы в бластоцель (кишечнополостные);

-деляминация – в результате деления клеток зародышевый диск как бы расщепляется на два пласта (рептилии и птицы).

Однако в чистом виде перечисленные способы гаструляции в природе почти не встречаются, что дает основание выделить пятый способ – смешанный, или

комбинированный.

Гаструла представляет собой двухслойный мешок, полость которого (гастроцель) сообщается с внешней средой посредством отверстия – бластопора (первичного рта). Наружный слой гаструлы – эктодерма, внутренний – энтодерма. Строение гаструлы зависит от типа яйца и

образа жизни зародыша на этой стадии. Так, у кишечнополостных гаструла представляет собой свободноживущую личинку – планулу, у других видов гаструла развивается в яйцевых оболочках или в теле матери.

У некоторых животных (губки, кишечнополостные) процесс гаструляции завершается формированием двух зародышевых листков – экто- и энтодермы. Для остальных представителей животного мира характерен этап образования третьего зародышевого листка – мезодермы. Закладка и образование мезодермы осуществляется двумя способами: телобластическим и энтероцельным. При телобластическом способе закладки в области губ бластопора обосабливаются 2 крупные клетки( телобласты); размножаясь они дают начало двум мезодермальным полоскам, из которыз (с появлением внутри полости) образуются целомические пузырьки. При энтероцельном способе закладки первичный кишечник образует симметричные выпячивания в бластоцель, которые затем отшнуровываются и превращаются в целомические пузырьки. В обоих случаях закладки пузырьки разрастаются и заполняют первичную полость тела. Слой мезодермы, прилегающий к эктодерме,

называется пристеночным, или париетальным листком, а

прилегающий к энтодерме – внутренностным, или висцеральным листком. Полость, образовавшаяся в мезодермических пузырьках и заменившая первичную,

называется вторичной полостью тела, или целомом. При телобластическом способе закладки мезодермы бластопор превращается в рот взрослого животного (первичноротые). При энтероцельном способе бластопор замыкается, а рот взрослой особи образуется вторично (вторичноротые).

Формирование зародышевых листков – это результат