Конспект - кроветворение

.pdf

Органы кроветворения: (центральные)

Классификация: Центральные органы (костный мозг, тимус); Переферические (селезенка, лимфатические узлы , иммунная система слизистых – миндалины; Пьеровы бляшки, аппендикс, MALT (мукоассоциированная лимфоидная ткань и BALT – бронхоассоциированная лимфоидная ткань.)

Центральные органы кроветворения:

Особенности строения:

1.это паренхиматозные органы;

2. содержат стволовые гемопоэтические клетки; 3. содержат особые стромальные клетки. К ним относятся: ˗ ретикулярные; ретикулоэпителиальные; дендритные

(макрофаги); жировые; фибробласты; тучные клетки.

4. стромальные клетки обеспечивают особое микроокружение гемопоэтическим клеткам; 5. содержат особые сосуды: синусоидные капилляры и посткапиллярные венулы, которые обеспечивают избирательную миграцию клеток из этих органов; 6. клетки из этих органов заселяют периферические, образуя в них Ти В-зависимые зоны;

7. функция: в органах осуществляется антигеннезависимые пролиферация и дифференцировка клеток.

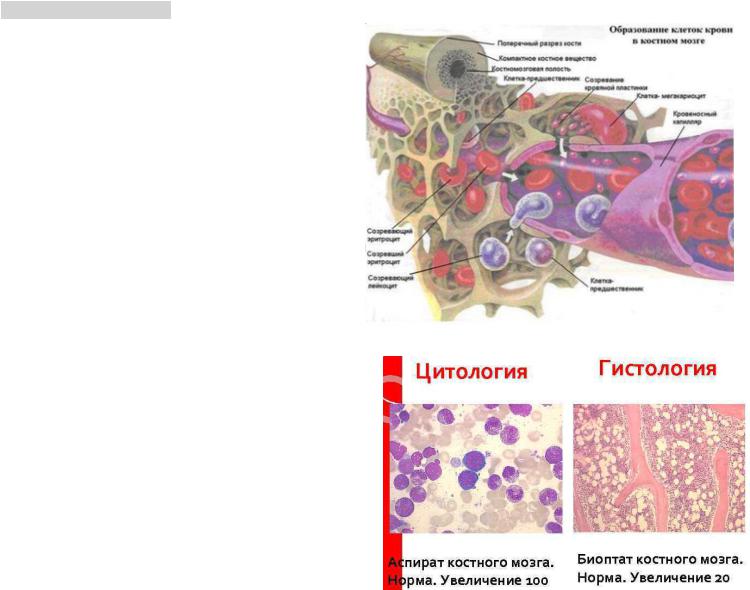

КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ:

Губчатое вещество кости, густоватая кровь, необходим для диагностики онкологии, лейокзов итп. У детей – пяточная кость, у взрослых – подвздошная кость. Главная функция костного мозга - пролиферация и дифференцировка ростков кроветворения.

Состоит из трёх компонентов:

1. Гемальный – гемопоэтические клетки расположены островками:

Эритропоэтический островок – содержит базофильные и полихроматофильные, оксифильные эритробласты, ретикулоциты и эритроциты.

Грунолоцитопоэтические островки – нейтрофильные, базофильные и эозинофильные: промиелоциты (первич.зерн), миелоциты (вторич.специф.зерн), метамиелоциты – юные гранулоциты (бобовидные), палочкоядерные гранулоциты + сегоментоядерные.

Тромбоцитопоэтический ряд – мегакариобласты; промегакариоциты, мегакариоциты.

Похожие на малые лимфоциты – малодифференцированные, моноцитарные и В-моноцитарные.

1-миелоидной тканью (тромбоцитарные итп, диффероны клеток, которые обр-т эритроциты, моноциты).

2. лимфоидной тканью (лимфоциты там формироваться будут) – будут в них стволовые клетки. Пролиферация и дифференцировка гемопоэтических клеток.

1. Стромальный – ретикулярная ткань (клетки и волокна), сеть в виде ячеек, функция: обеспечение микроокружения для гемопоэтических клеток.

Типы клеток: остеогенные, адвентициальные, жировые:

Ретикулярные клетки – коллаген III типа + аморфное вещество, образуют сеть с кроветворными клетками, секретируют факторы гемопоэза.

Остеогенные клетки – стволовые хрящевой и костной ткани; в эмбриональном п. – заселение костного мозга стволовыми клетками крови, в жизни – пролиферация и дифференцировка гемопоэтических клеток. + эндост – тонкая оболчочка. Покрывающая трабекулы губчатого вещества, внутри ост.кл.

Адвентициальные – малодифференцированные клетки, считается, что под эритропоэтином сокращаются и выталкивают клетки крови.

Адипоциты – вырабатывает гемопоэтины, депо жира для энергообеспечения кроветворения.

Клетки макрофагического ряда:

Типичные макрофаги – поглощают чужеродные и погибающие клетки, продуцируют ростовые факторы.

Клетки «кормилки» - захватывают железо и передают эритробластам, выделяют эритропоэтин и другие ростовые факторы, циркулируют, попадают в селезёнку, где и забирают железо.

Остеокласты – слияние нескольких моноцитов, активные в зонах перестройки костной структуры. + дендритные клетки и фибробласты.

3. Сосудистый – сосуды микроциркуляторного русла (специфические рецепторы есть, избирательно пропускающие только зрелые форменные элементы), синусоидные капилляры или венозные синусы (прерывистая БМ, эндотелий имеет щели с отростками фагоцитов, в месте перехода в венулы имеются сфинктеры из ГМК).

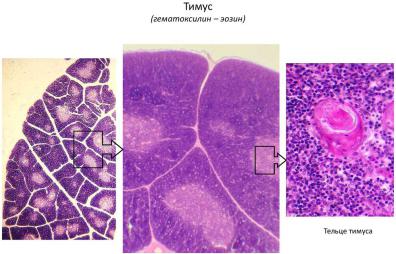

ТИМУС

Центральный орган с антиген независимой пролиферацией Т-лимфоцитов, покрыт капсулой, имеет соединительнотканные перегородки, делящие тимус на дольки(корковое и мозговое в-во).

Пролиферация т-лимфоцитов – приобретают в тимусе рецепторы; те клетки, которые при (в корковом в-ве) дифференцировке имеют антигены к собственным тканям организма, уничтожаются (отрицательная селекция); те клетки, которые приобретают специфические рецепторы, характерные для т- лимфоцитов (положительная селекция). Влияет на процесс тимозин – вырабатывается звёздчатыми клетками.

Строма тимуса – капсула, плотная неоформленная соединительная ткань, от нее отходят перегородки из этой же ткани и делят орган на дольки, в дольках строма представлена эпителиальными клетками – источник развития эктодермальный.

Паренхима:

1.корковое вещество – на периферии дольки – более тёмное из-за большего количества лимфоцитов, по мере приближения к мозговому, большая часть клеток погибает, поэтому светлеет (в результате + и – селекции).

Лимфоидные клетки: Т-лимфоцитобласты,

созревающие Т-лимфоциты (20 суток).

Клетки стромы: эпителиоретикулярные клетки (имеют отростки и образуют сеть, обеспечивая опору т-клеткам) – функции: опорная, секреторная, трофическая.

Опорные клетки – каркас коркового вещества, в строме нет ретикулярных волокон, участвуют в формировании гематотимусного барьера.

Секреторные клетки – звёздчатые, вырабатывают тимопоэтин и тимозин, стимулирующие пролиферацию Т-клеток. Клетки «няньки» - трофическая функция, в них развиваются 10-20 Т-лимфоцитов одновременно. Макрофагический ряд: дендритные клетки, интердигитирующие клтеки (пальцевидные отростки).

Гематотимусный барьер – локализуется в корковом веществе дольки. Компоненты – эндотелий сосуда на БМ, базальная мембрана эндотелия, перекапиллярное пространство(+макрофаги), БМ периваскулярных клеток, эпителиоретикулярные клетки соединяются плотными контактами. Функция: оберегает созревающие лимфоциты от контакта с антигенами кровотока (чужеродные, вирусные).

2. мозговое вещество – в центре, светлое из-за меньшего количества лимфоцитов, нет гематотимусного барьера, поэтому т-лимфоциты циркулируют в крови и мигрируют в т-зависимые зоны периферических органов иммуногенеза. Содержит много дозревающих Т-лимфоцицтов. Строма – ретикулоэпителиальные клетки (опорные, секреторные, клетки слоистых телец Гассаля). Тельца Гассаля – слоистые эпителиальные тельца – наслоение ороговевших ретикулоэпителиоцитов тимуса, функция неизвестна. Сосуды: посткапиллярыне венулы содержат высокий эндотелий – через них проходят Т-лимфоциты. + типичные макрофаги.

Возрастная инвалюция тимуса – с возрастом претерпевает изменения и замещается жировой тканью, к 30ти годам остается только тяж, необратимо. Акцигентальная инвалюция – чаще всего при действии травм, стресса, облучения или болезней – паталогии – тоже замещение жировой ткань., увеличивается объем органа и количество телец Гасалле, ибо гормоны стресса могут угнетать клетки иммунные – обратимо.

Переферические органы кроветворения:

Особенности строения периферических органов иммунной системы: 1.это паренхиматозные органы; 2. клетки этих органов образуются в центральных органах гемопоэза;

3. клетки центральных органов заселяют периферические, образуя: Т- (тимус) зависимые и В- (бурса) зависимые зоны; ˗ в Т-зависимых зонах располагаются Т-лимфоциты, ˗ в В-зависимых – В-лимфоциты.

4. содержат особые стромальные клетки; ˗ ретикулярные; ˗ дендритные (макрофаги); ˗ жировые; ˗ фибробласты; ˗ тучные клетки и др.

5. стромальные клетки обеспечивают особое микроокружение лимфоидным клеткам; 6. в этих органах осуществляется антигензависимая пролиферация и дифференцировка гемопоэтических клеток; 7. характерно наличие системы синусов.

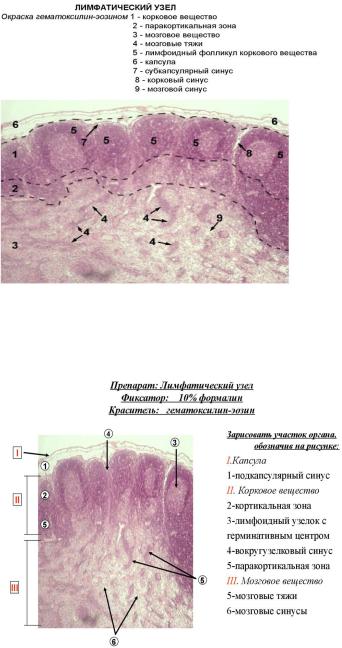

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Лимфатические узлы афферентные кровь от органов

– паракортикальная зона – мозговые тяжи – эфферентный лимфатический сосуд очищенная и обогащена антителами.

Внешний вид –бобовидные. Вогнутая - ворота лимфатического узла, будут выносящие сосуды, нервы с сосудами. Выпуклая – приносящие узлы.

Строма – покрыт плотной неоформленной соединительнотканной капсулой, от нее идут прослойки, далее от капсулы отходят трабекулы, состоящие из ретикулярной ткани (волокна - формирует сеть для клеток), в ней будут макрофаги, антиген презентирующие клетки.

Паренхима- лимфоидная ткань, состоящая из лимфоцитов, разделяется на корковое вещество, паракортикальную зону (мозговое вещество: во всех областях есть лимфоидная ткань и лимфатические синусы):

Корковое вещество – кора, более темное. Лимфоидные узелки окружены ретикулярными клетками (скопление лифмоцитов, первичные (однородные скопления лимфоцитов внутриутробно и у новорожденных у животных в стерильных условиях, и вторичные у взрослых людей – 2 зоны – 1.герминативный центр – В-зависимая зона(В- лимфоциты в центре узелка светлый, 2 -венец – по периферии узелка более темный окрас там могут быть В-Т- лимфоциты, но больше Б, Б зависимая зона). + дендритные антигенпредставлющие.

Корковые синусы – пространства, заполненные лимфой между узелками, медленный ток лимфы с последующей фильтрацией и очищением. Виды: Подкапсулярные (краевые) – туда заходит лимфа, пространство между капсулой и лимфоидным узелком. Вокруг узелковые синусы – продолжение подкапсулярного лимфа идет между узелками. Б завимая зона

Паракортикальная зона – между корковым и мозговым веществом – Т-зависимая зона, антигензависимая дифференцировка из Т-лимфоцитов (Т-хелперы). Лимфоидная ткань диффузная. Имеет вокругузелковые синусы. Клетки: ретикулярные, обычные макрофаги, интердигитирующие клетки. Венулы с высоким эндотелием. Развитие иммунного ответа на тимусзависимые антигены начинается в этой зоне. Здесь происходит активация антигеном Т- хелперов, запускающих активацию и пролиферацию В- лимфоцитов и Т-киллеров.

Мозговое в-во – ткань состоит из мозговых тяжей

(шнуры), скопления В-лимфоцитов (активированы) и плазмоцитов (В-зависимая зона), антигензависимая пролиферация В-лимфоцитов и плазматических клеток. Имеет

мозговые синусы между трабекулами и м.тяжами. Клетки: плазмоциты, типичные макрофаги.

Любые лимфатические синусы в стенке имеют ретикулоэндотелиоциты, оседлые макрофаги, между клетками щелевые контакты; в просвете синусов – отростчатые ретикулярные клетки (сито), свободные макрофаги, лимфоциты. Функция: фильтрация от антигенов.

Возрастные изменения. В течение первых 3 лет жизни ребенка происходит окончательное формирование лимфатических

узлов. На протяжении первого года жизни появляются центры размножения в лимфоидных узелках, увеличивается число В-лимфоцитов и плазматических клеток. В возрасте от 4 до 6 лет продолжается новообразование лимфоидных узелков, мозговых тяжей, трабекул. Дифференцировка структур лимфатического узла в основном заканчивается к 12 годам. С периода полового созревания начинается возрастная инволюция, которая выражается в утолщении соединительнотканных перегородок, увеличении количества жировых клеток, уменьшении коркового и увеличении мозгового вещества, уменьшении в корковом веществе числа лимфоидных узелков с центрами размножения. В старческом возрасте центры размножения исчезают, капсула узлов утолщается, количество трабекул возрастает, фагоцитарная активность макрофагов постепенно ослабевает. Некоторые узлы могут подвергаться атрофии и замещаться жировой тканью.

Т-В зависимы зоны лимфатического узла:

1.герминативный центр – Б-зависима

2.венец – смешанная

3.паракортикальная – Т зависима

4.мозговые тяжи – Б- зависима СЕЛЕЗЁНКА:

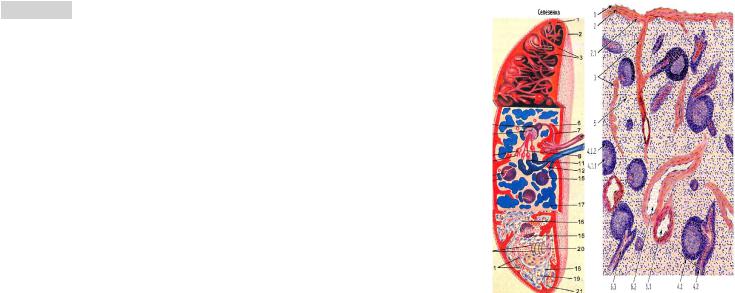

Покрыта листком брюшины – серозная оболочка, имеется соединительнотканная капсула из плотной неоформленной соединительной + ГМК, отходят трабекулы, есть ретикулярная ткань и волокна(строму делают), макрофаги, антигенпрезентирующие клетки.

Строма – из мезенхимы, капсула из плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани с гладкими миоцитами, покрыта мезотелием. Даёт вглубь органа трабекулы -РВСТ с гладкими миоцитами, ткань ретикулярная.

Паренхима:

1. красная пульпа -венозные синусы (синусоидные капилляры, анастомозируют, прерывистая БМ, депо элементов крови); селезёночные тяжи – пространство между венозными синусами, скопления макрофагов, плазмацитов, фэк, ретикулярная ткань(сети).

Между фолликулами и трабекулами – 80% селезеночные тяжи Бильрота, синусоиды, Нефильтрирующие зоны – зачатки будующих фолликулов

2. белая пульпа – лимфоидные узлеки. Строение – герминативный центр (центр размножения лимф.фолликула), б-зависима, пролиферация и дифф.б-лимфоцитов, темная (центроласты), светла базальная (центроциты), светлая апикальная (В-иммунобласты), макрофаги и дендритные клетки. Мантийная зона – т и б лимфоциты, окружает герминативную и периартериальную зону, + макрофаги, проплазмоциты. Периартериальная зона – т-зависимая,

периартериальное лимфоидное влагалище - маргинальная зона с маргинальным синусом, т-лимцофиты (т- хелперы, т-киллеры), интердигитирующие клетки – антигенны т-клеткам. Маргинальная – переход между узелком и красной пульпой, т и б лимфоциты, окружена микрососудами красной пульпы,

Лимфоидные фолликулы – 20% объема органа, Строма из ретикулярной ткани. Центральная артерия – эксцентрично сидит рядом с лимфатическим узелком – узелковая артерия!!!!! Вокруг её периартериальная зона.

Кровобращение:

Начало селезёночные артерии.

Белая пульпа: трабекулы -> пульпарные артерии -> артерии узелков (центральные) -> капилляры (питают фолликул). Красная пульпа: фолликул -> кисточковые артериолы -> эллипсоидные (гильзовые) артериолы ( могут менять просвет) -> коротки капилляры.

Венозные синусы -> коротки пульпарные вены. Трабеулярные вены-> селезёночная вена.

Закрытое – из артериол кровь изливается в венозные синусы. Открытое кровообращение – из артериол кровь изливается в тяжи красной пульпы, а потом собирается в венозные синусы -> …. Венозный синус собирается в венулы далее в пульпарные вены, далее в трабекулярные вены , далее в селезёночные вены.

В итоге, можно указать ряд особенностей кровеносной системы селезенки. I. В артериальной части системы это наличие специфических образований вокруг ряда сосудов; имеются в виду – лимфоидные влагалища вокруг пульпарных артерий, – лимфатические узелки вокруг центральных артерий, – «муфты» (гильзы) вокруг эллипсоидных артериол. II. Особенность микроциркуляторной части системы – наличие открытого кровообращения. III. И, наконец, особенность венозной части – отсутствие у вен мышечных элементов

Функции селезёнки: депонирование крови, элиминация (удаление старых эритроцитов и тромбоцитов), иммунная, миелопоэз (обрзе кл.крови в эмбио-м периоде).

ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК:

Локализация:

собственная пластинка слизистой

• Глоточное кольцо Пирогова-Вальдельера

• Червеобразный отросток

• Стенки ЖКТ

• Стенки воздухоносных путей – БАЛТ (бронхо-ассоциированная)

• Другие органы

ГЕМОПОЭЗ

Гемопоэз – процесс образования форменных элементов крови. Делится на: пренатальный (гистогенез крови как ткани); постнатальный (физиологическая регенерация крови как ткани).

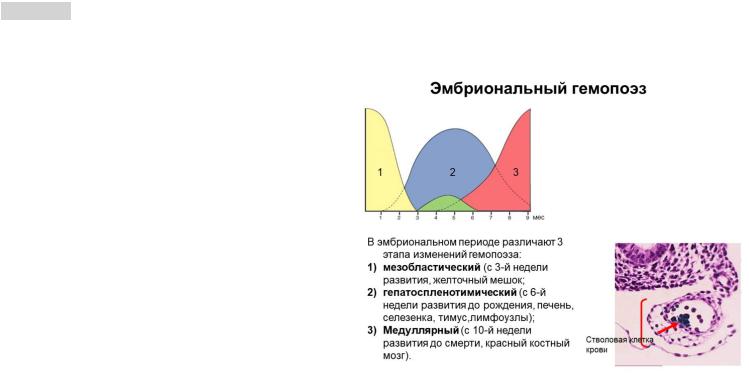

Эмбриональный гемопоэз:

1. Осуществляется в пренатальном онтогенезе поэтапно.

2. Разные этапы проходят в разных органах.

3. Между этапами нет чётких границ. Подразделяется на периоды:

1. Мезобластический.

2. Гепатоспленотимический.

3. Медуллярный.

Постэмбриональный гемопоэз:

Различные типы клеток крови образуются из единой стволовой кроветворной клетки (СКК).

Свойства СКК: 1) плюрипотентность – способность дифференцироваться в различных направлениях и

образовывать все типы крови и лимфы. 2) самоподдерживание – способность сохранять в процессе деления пул ССК.

Гемопоэтины или факторы роста:

1.вырабатываются: ретикулярными клетками, эпителиальными клетками тимуса, макрофагами, Т-лимфоцитами, липоцитами, эндотелиоцитами. Стромальными компонентами кроветворных органов.

2.также способны вырабатываться клетками вне кроветворных органов, например, эритропоэтин вырабатывается клетками печени и почек.

Классы гемопоэтических клеток: 1) стволовые клетки крови (полипотентные), 2) коммитированные родоначальные клетки предшественницы миелопоэза и лимфопоэза, 3) коммитированные родоначальные прогениторные клетки (унипотентные), 4) бластные клетки, 5) созревающие клетки, 6) зрелые клетки.

ЭРИТРОПОЭЗ.

- процесс образования и созревания эритроцитов. СКК -> КОЕ-ГЭММ -> БОЕ-Э -> КОЕ-Э

Проэритробласт -> базофильный эритробласт -> полихроматофильный эритробласт -> оксифильный эритробласт -> ретикулоцит-> эритроцит.

Регуляция эритропоэза – осущетсвялется гуморальными факторами, из которых наибольшее значение имеют ИЛ-3 и эритропоэтин. Для нормальногот эритропоэза необходимы железо, фолиевая кислота и витамин В12.

ТРОМБОЦИТОПОЭЗ - процесс образования и созревания эритроцито.

СКК -> КОЕ-ГЭММ -> КОЕ-МГЦ -> мегакариобласт -> промегакариобласт -> мегакариоцит -> тромбоциты (кровяные пластинки).

ГРАНУЛОЦИТОПОЭЗ – процесс образования и созревания гранулоцитов.

СКК -> КОЕ-ГЭЭМ -> КОЕ-ГМ -> унипотентыне предшественники (КОЕ-Б, КОЕ-ЭО, КОЕ-ГН) -> миелобласт -> промиелоцит -> миелоцит -> метамиелоцит -> палочкоядерный граунлоцит -> сегментоядерны гранулоцит.

Созревание: клетки уменьшаются в размере, изменяется форма ядер от округлой до сгемментированной, в цитоплазме накапливается специфическая зернистость, нарастает подвижность клеток.

МОНОЦИТОПОЭЗ – процесс созревания моноцитов.

СКК -> КОЕ-ГЭММ -> КОЕ-ГМ -> унипотентный предшественник моноцита (КОЕ-М) -> монобласт-> промоноцит-> моноцит.

ЛИМФОЦИТОПОЭЗ – процесс образования лимфоцитов.

Происходит в красном костном мозге и различных лимфоидных органах, характеризуется их поэтапной миграцией.

Антиген-независимая дифференцировка Т- и В- лимфоцитов – осуществляется в отсутствие антигенов в центральных органах кроветворения и иммуногенеза – тимусе и красном костном мозге.

Антигензависимая дифференцировка Т- и В- лимфоцитов – осущетсвляется в переферических органах кроветворения и иммуногенеза (лимфатические узлы, селезёнка, миндалины. Пейеровы бляшки, аппендикс и др), в присутсвии антигенов (представляемых АПК), сопровождается активацией и пролиферацией лимфоцитов и завершается формированием эффекторных и регуляторных Т-лимфоцитов, плазматических клеток, а также Т- и В- клеток памяти.

Развитие В-лимфоцитов: В-иммунобласты, плазмобласты, плазмоциты, В-клетки памяти. Развитие Т-лимфоцитов: Т-иммунобласты, Т-лимфоцит-эффектор, Т-клетка памяти.