Терапия - ответы экз 1

.pdf1.История развития стоматологии, вклад отечественных ученых в развитие отечественной стоматологии.

История развития стоматологии

Как самостоятельная дисциплина стоматология сформировалась в начале XX столетия. О зубоврачевании известно еще из трудов Гиппократа, Цельса, но до XVIII века зубоврачевание не являлось медицинской дисциплиной и зубоврачебную помощь оказывали цирюльники, банщики и ремесленники.

В 1798 в Петербурге была открыта Медико-хирургическая академия.

Развитие зубоврачевания связано в России с появлением зубоврачебных школ - в 1881 в Петербурге была открыта первая зубоврачебная школа.

В Москве в 1892 Коварский создал зубоврачебную школу, которая позже, в 1927 преобразуется в Государственный институт зубоврачевания, затем в Государственный институт стоматологии, впоследствии в Московский медицинский институт стоматологии, в 2000 Московский медицинский институт стоматологии был преобразован в Московский Государственный медико-стоматологический институт.

В 1921 было налажено производство дентина, амальгамы, фосфат-цемента, некоторого инструментария и оборудования.

В 1935 г. в стране были организованы стоматологические институты.

В 1962 г. в Москве на базе Центрального Института травматологии и ортопедии был создан Центральный научно-исследовательский институт стоматологии.

В 80-е годы ортопедическая стоматология стала одним из видов реабилитационной терапии.

В 1990 году была создана стоматологическая ассоциация России, основной функцией которой является отражение и защита интересов стоматологов перед лицом общества, государства и других общественных организаций.

В настоящее время в России подготовка профессиональных кадров производится на базе стоматологических факультетов медицинских ВУЗов. Структура стоматологического образования включает постдипломное образование (интернатура, ординатура), периодическое усовершенствование врачей.

Вклад ученых Склифосовский - впервые обратил внимание на кариес зубов у детей и прогрессирование его с возрастом т.е. он

впервые в России собрал статистический материал по кариесу зубов.

Коварский - издал монографию «Краткая история зубоврачевания», посвященная вопросам истории зубоврачевания в России.

Платонов - один из первых высказал предположение о роли микроэлементов в патогенезе кариеса зубов.

Рыбаков - монография «Основы стоматологической профилактике», им организованы экспедиции по изучению эпидемиологии стом.заболеваний.

2.Организация и структура стоматологической поликлиники, терапевтического отделения, стоматологического кабинета.

Стомат поликлиника Структура: регистратура, передвижные кабинеты, отделение терапевтической и хирургической стоматологии,

отделение ортопедической стоматологии с зуботехнической лабораторией, отделение детской стоматологии, физиотерапевтический кабинет, рентгеновский кабинет, административно-хозяйственная часть, бухгалтерия.

Могут организовываться кабинеты анестезиологии и профилактическое отделение для проведения плановой санации ПР населения.

Кабинеты Оснащение кабинетов и отделений осуществляется согласно санитарно-гигиеническим требованиям к размещению,

устройству, оборудованию. Кабинеты должны быть обеспечены необходимым минимумом основных материалов, лекарственных препаратов, инструментов на каждую врачебную должность на один год работы на все виды стоматологического приема.

Рабочее место врача-стоматолога предусматривает наличие стомат. установки, винтового кресла для врача, кресла для ассистента, столика для лекарственных средств и материалов.

Рабочее место медицинской сестры оснащено столом для сортировки инструментов, суховоздушным шкафом для стерилизации инструментов, ультразвуковой мойки для предстерилизационной очистки инструментов, гласперленовым стрерилизатором для стерилизации мелких инструментов, аппаратом для дезинфекции и смазки наконечников, стерильным столом или УФ-полкой для хранения стерильных инструментов и др.

Для санитарки должен быть стол для сортировки использованного инструментария, раковина для мойки инструментов.

В стоматологическом кабинете должны быть шкафы для хранения материалов, медикаментов и др.: шкаф «А» - для хранения ядовитых лекарственных веществ; шкаф «Б» - для хранения сильнодействующих препаратов.

Для ведения медицинской документации, записи истории болезни должны быть письменный стол и стулья.

3.Санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к терапевтическому стоматологическому кабинету. Техника безопасности.

Санитарно-гигиенические нормы Высота потолков не менее 3 м. Площадь на основное кресло - 14 м2, на дополнительное + 7м2

Стены и потолки - гладкие, без отверстий и щелей, окрашены масляными красками. В терапевтических кабинетах для работы с амальгамой стены и потолки штукатурят с добавлением в раствор 5 % порошка серы.

Пол покрывают рулонным линолеумом, края которого в кабинетах для работы с амальгамой поднимают на 5-10 см вдоль стен и заделывают заподлицо.

В кабинетах не допускается использование жалюзи, украшений и карнизов, живых и искусственных цветов и др предметов, способствующих скоплению воздушной пыли.

Для хранения стерильного инструментария в течение рабочей смены в каждом кабинете накрывают стол, желательно иметь «Ультравиол» или «Панмед», а для дополнительной стерилизации во время работы - гласперленовый стерилизатор.

Для бесперебойной работы стоматологического кабинета и качественного проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации необходимо иметь достаточное количество инструментария - не менее 10 наборов на каждого врача в смену.

Во всех кабинетах, независимо от их профиля, должен быть необходимый перечень инструментов и медикаментов для оказания первой помощи и профилактики ВИЧ-инфицирования.

Техника безопасности

1.Вести прием в спецодежде (халат, колпак, маска)

2.Использовать индивидуальные средства защиты

3.Менять каждые 4 часа маску, кварцевание, проветривание кабинетов

4.Использовать только стерильные инструменты

5.После каждого пациента обрабатывать наконечник салфеткой смоченной 6% перекиси водорода

6.При сепарации зубов обязательно пользоваться защитной головкой

7.При ранении рук рану обработать дез. средствами и продолжать работу в перчатках

8.Не оставлять включенными без необходимости бормашины, электроплитки

4. Стоматологические установки. Виды и принципы работы. Уход за инструментарием и оборудованием.

Стоматологическая установка - комплекс оборудования, предназначенного для выполнения стоматологический манипуляций.

Виды и принципы работы:

1.По количеству инструмента: профессиональные и базовые

2.По формату: портативные и стационарные

3.По типу врачебного блока: с нижней или верхней подачей инструментов

4.По типу привода: электрические и воздушные

5.По типу мотора: гидравлические и электромеханические

Стационарная состоит из: блока врача, блока ассистента, кресла для пациента. Комплектация может быть дополнена стульями для врача и ассистента, рентген-аппаратом, который крепится к установке или стене, и другими дополнительными устройствами.

Портативная редко используется в условиях поликлиник, стоматологических кабинетов и клиник. Она включает минимальный набор инструментов, работает от компрессора и способна подавать воду на инструмент автономно. В комплекте нет ассистентского блока, кресла и дополнительного оборудования. Имеет небольшие размеры и вес, может использоваться для передвижной практики.

Уход за инструментарием и оборудованием Дезинфекцию поверхностей проводят после каждого пациента. Используют дезинфицирующие средства.

Все одноразовые инструменты и расходные материалы утилизируются как отходы класса Б.

Стерилизации подвергают многоразовые инструменты и изделия, контактирующие со слизистой оболочкой, кровью или инъекционными препаратами.

Стерилизационная обработка включает:

1.Дезинфекция - инструменты помещают в дез. раствор. Перед дезинфекцией все инструменты или приборы раскрывают, раскручивают сложные механизмы и затем погружают в дез. раствор. Жидкость должна покрывать инструменты на 1-2 см над ними для должной обработки. Стоматологические наконечники нельзя дезинфицировать методом погружения, только методом протирания.

2.Предстерилизационная очистка - после дезинфекции проводят мойку каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки, после чего ополаскивают проточной водой.

После этого инструменты необходимо промыть дистиллированной водой, чтобы смыть с них остатки проточной воды.

3.Сушка - после ПСО инструменты необходимо тщательно высушить перед стерилизацией. Для этого их раскладывают в разобранном и раскрытом виде на чистой сухой салфетке и сушат до исчезновения видимой влаги, либо используют сушильный бокс или сушильный шкаф.

4.Стерилизация - может осуществляться в упакованном виде, при этом инструменты размещают в индивидуальные одноразовые или многоразовые упаковки; может проходить в неупакованном виде, при этом инструменты должны быть сразу использованы по назначению, либо могут храниться в УФ-камере в течение определенного срока.

Для стерилизации инструментов рекомендуется использовать автоклав |

и инфракрасный стерилизатор |

(ИК-стерилизатор). |

|

Стерилизация в автоклаве происходит благодаря воздействию пара и высокой температуры (121-134°С). Полный цикл стерилизации занимает около 25-50 минут (в зависимости от выбранного режима стерилизации). В автоклаве

стерилизуют изделия из коррозионно-стойких металлов, стекла, изделия из текстиля (132-134°С), при температуре 120°С изделия из резин, латекса, отдельных видов пластмасс.

5. Хранение

Если инструменты стерилизовались в упакованном виде, то они сохраняют стерильность в течение срока, указанного в инструкции к упаковке при соблюдении необходимых условий хранения.

Если инструменты стерилизовали в неупакованном виде, то их нужно либо сразу использовать по назначению (в течение 1 часа после извлечения из стерилизатора), либо хранить в специальной ультрафиолетовой камере.

5. Эргономические основы организации рабочего места. Техника безопасности.

Эргономика - наука, которая изучает возможности человека в трудовых процессах с целью создания для него оптимальных и безопасных условий труда.

Основные цели эргономики: снижение трудоемкости работы врача и мед. сестры; устранение риска возникновения профессиональных заболеваний; улучшение методов работы и снижение нагрузки на пациента; высвобождение времени для повышения профессиональной квалификации врачей; экономия времени пациентов при ожидании приема врача, сокращение числа посещений, увеличение объема проводимых манипуляций в одно посещение.

Для четкой организации работы необходима правильная расстановка мед. мебели и стомат. установки. Это позволяет сократить время передвижения персонала и упорядочить рабочее пространство.

«Работа в 4 руки». Врач и ассистент должны сидеть в физиологически удобных позах, что снижает нагрузку на позвоночник. Рабочее положение врача и ассистента идеальное, если конструкция сиденья позволяет прямую посадку и имеет упор для спины, бедра - горизонтально, ноги - на полу. У ассистента посадка чуть выше, чем у врача, и ноги упираются на нижнюю планку сиденья.

Пациент находится в положении лежа, при этом подголовник кресла располагается на уровне коленей врача. Положение врача относительно пациента можно рассматривать на примере часового циферблата.

Большую часть манипуляций врач выполняет в положении 8-10 часов. Иногда врач работает в положении 12 часов (за головой пациента).

Технику безопасности см. в вопросе 3

6. Стоматологические наконечники. Виды и принципы работы.

Стоматологический наконечник - инструмент, преобразующий энергию потока сжатого воздуха, вращение микромотора, или электрический ток в соответствующие движения инструмента.

Турбинный наконечник приводится в движение потоком сжатого воздуха. Скорость вращения бора: 160-400 тыс. об/мин.

Микромоторы - ручные электроинструменты, применяемые для выработки вращающего момента и его передачи на наконечник. Скорость - 60-400 тыс. об/мин.

Микромоторные наконечники служат для преобразования вида и скорости движения, которые им сообщают микромоторы, и передачи этого движения на рабочий инструмент. Микромоторные наконечники преобразуют вращательное движение микромоторов на: возвратно-поступательное движение (наконечник для эндодонтии), поворотно-колебательное движение (для профилактики), вибрационное движение (для конденсации амальгамы). По форме корпуса различают прямые и угловые микромоторные наконечники.

Угловые наконечники:

●обычные - скорость вращения 1- 40 тыс. об/мин.

●повышающие - скорость вращения бора 5-230 тыс. об/мин

●понижающие - эндодонтические. Скорость вращения 10 -10 000 об/мин

Прямые наконечники: скорость как у угловых. Позволяют оказывать большее давление на бор. Используются в ортопедии, хирургии, зубными техниками

7. Стоматологические боры. Международная стандартизация. Назначение. Выбор при работе.

Боры - режущие или абразивные вращающиеся инструменты для препарирования твердых тканей зубов, используемые при работе наконечником.

Международная классификация А - материал, из которого изготовлена рабочая часть

В - хвостовики (31турбинный, 12 - прямой, 20 - угловой) С - общая длина

D - форма рабочей части

Н - тип режущей рабочей части Назначение и выбор

Алмазные – абразивные; для эмали, пломбировочных материалов. Твердосплавные – режущие; для дентина и эмали, пломбировочных материалов. Стальные – режущие; для дентина.

Шаровидные боры - детская стоматология Грушевидный бор - обработка окклюзионной поверхности, препарирование зуба под коронку, сглаживание граней.

Конусовидные боры - увеличение размера полости, формирование полости с эффектом расхождения стенок от дна к поверхности; шлифование и полирование.

Фиссурные - увеличение размера полости и формирование отвесных стенок, плоского дна. Пиковидные - контурируют и шлифуют окклюзионные поверхности.

Пламевидный - сглаживание краев эмали, шлифовка и полировка жевательной поверхности моляров и премоляров, резцов и клыков.

8. Абразивные стоматологические инструменты и характеристика. Международная стандартизация. Назначение.

Ручные абразивные инструменты - штрипсы - металлические и пластиковые полоски с алмазным или карборундовым покрытием 3 видов абразивности (грубые, средние, мелкие).

Узкие металлические полоски позволяют срезать нависающую часть пломбы, узкие пластиковые полоски используют для шлифования и полирования.

Машинные абразивные инструменты:

Фрезы имеют закругленную вершину рабочей части с особой нарезкой граней для обработки твердых материалов (металла, керамики, композитов и тд), имеют хвостовик для фиксации в наконечнике.

Финиры - боры для отделки краев эмали, сглаживания поверхности композита, амальгамы.

Карборундовые головки - камни для выравнивания, шлифования поверхностей пломб из амальгамы, композитных реставраций. Выпускаются с различной размера и формы: цилиндрические, конусные, обратноконусные, шаровидные, пламевидные, пулевидные.

Диски полировочные быстросъемные используются для пришлифовывания и частичного полирования вестибулярной и оральной поверхностей реставрации. Гибкость диска позволяет принимать кривизну, соответствующую поверхность зуба.

Полиры имеют шарообразную гладкую головку. Применяются при полировании поверхности амальгамовых, цементных и пластмассовых пломб.

Резиновые головки, чашечки, щеточки

Международная стандартизация:

Код |

Цвет |

Зерно (мкм) |

Применение |

||

|

|

|

|

|

|

494 |

белое кольцо |

15 |

- ультрамелкое |

финишная обработка пломб |

|

|

|

|

|

|

|

504 |

желтое кольцо |

30 |

- сверхмелкое |

обработка и сглаживание краев пломб |

|

|

|

|

|

|

|

514 |

красное кольцо |

50 |

- мелкое |

финишная обработка |

|

|

|

|

|

|

|

524 |

синее кольцо |

70-130 - среднее |

универсальная обработка зуба |

||

|

|

|

|

|

|

534 |

зеленое кольцо |

160 |

- грубое |

быстрая обработка зуба |

|

|

|

|

|

|

|

544 |

черное кольцо |

180 |

- сверхгрубое |

быстрая обработка зуба |

|

|

|

|

|

|

|

9. Стоматологический инструментарий. Классификация. Функциональное назначение. Инструменты, применяемые в терапевтической стоматологии

1. Инструменты для обследования полости рта Зеркало - обследование ПР в труднодоступных областях; для отведения и удержания тканей.

Зонд - для обследования фиссур, кариозных полостей, устьев корневых каналов, несъемных ортопедических и ортодонтических конструкций. Бывает прямым, штыковидным, крючкообразным (для определения краевого прилегания коронок). Для диагностики нарушения зубодесневого соединения используют пуговчатые зонды.

Пинцет - для внесения и удаления из ПР вспомогательных и диагностических принадлежностей, для определения подвижности зубов. Бывают прямыми и изогнутыми по плоскости.

2. Инструменты для удаления зубных отложений Экскаватор - для удаления из кариозной полости остатков пищи, размягченного дентина, временных пломб, поддесневых и наддесневых отложений.

Напильник корневой (рашпиль) - для соскабливания зубных отложений с поверхности зуба.

Кюреты - для удаления инфицированного цемента корня, твердых поддесневых отложений и выравнивания поверхности корня.

Скалеры - для поверхностной инструментальной обработки коронки и в некоторых случаях корня зуба с целью удаления твердого зубного налета.

3. Инструменты для обработки кариозной полости Экскаваторы - для очистки полости от остатков пищи и размягченного дентина.

Стоматологические боры используют для препарирования твердых тканей зуба.

Стоматологические наконечники

4. Инструменты для приготовления пломбировочного материала и пломбирования Плато. Одна поверхность гладкая, другая - шероховатая. Края - сглажены.

Металлический шпатель - для приготовления, смешивания, замешивания лекарственных веществ и пломбировочного материала, растирания медикаментозных средств.

Пластмассовый шпатель - для приготовления лекарственных веществ и пломбировочного материала, инактивирующихся от металла или вступающих с ним в реакцию, что может изменить цвет пломбы.

Гладилка - для внесения в кариозные полости лекарственных прокладкок, пломбировочного материала для временных и постоянных пломб, для формирования пломб. Выпускают гладилки различных размеров, односторонние, двусторонние, а также комбинированные со штопфером.

Штопфер - для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба. 5. Инструменты для обработки пломбы

Финиры - боры для отделки краев эмали, сглаживания поверхности композита, амальгамы.

Полиры имеют шарообразную гладкую головку. Применяются при полировании поверхности амальгамовых, цементных и пластмассовых пломб.

Диски полировочные быстросъемные - для пришлифовывания и частичного полирования поверхностей. Гибкость диска позволяет принимать кривизну, соответствующую поверхность.

Штрипсы Щетки - для полировки различных поверхностей зуба с применением полировочных паст.

6. Вспомогательные средства для пломбирования Это материалы для восстановления контактных поверхностей. Для этого используют матрицедержатели и

матрицы. По форме различают матрицы контурные и ленточные.

Ретенционные клинья - для изоляции зуба с помощью матричной пластины и служат межзубным фиксатором, адаптируя матрицу в придесневой части зуба, могут применяться для раскрытия интердентального пространства.

Инструменты, используемые в ортопедической стоматологии

Шпатели - металлические и пластиковые - для замешивания до необходимой консистенции водных взвесей альгинатных и силиконовых слепочных масс и медицинского гипса.

Чашки резиновые - для замешивания слепочной массы и гипса.

Слепочные ложки - для получения оттиска. Могут иметь металлический или пластиковый каркас. Выпускают перфорированные и неперфорированные с окаймляющим ретенционным рантом. Слепочные ложки для верхней и нижней челюстей различаются размером и формой..

Коронкосниматели - для демонтажа протяженных конструкций или конструкций, имеющих значительную силу фиксации.

Коронковые ножницы - прямые, изогнутые по ребру или по плоскости служат для коррекции придесневой части металлических коронок.

Мелкий инструментарий: боры, диски, фрезы

Щипцы. Крампонные - для сгиба кламмера, краев металлических коронок. Клювовидные – для поправки края металлической коронки.

10. Эндодонтический инструментарий. Международная стандартизация. Классификация. Назначение.

1. Инструменты для расширения устья корневого канала

Gates Glidden предназначен для расширения устья и верхней трети корневого канала. Работают этим инструментом при помощи углового наконечника на малых оборотах. Рекомендуемая скорость вращения 450—800 об./мин

Largo предназначен для обработки прямых и широких корневых каналов. При работе этими инструментом рекомендуется использовать угловой наконечник при небольшой скорости вращения - 700-1200 об./мин. При отсутствии данного инструмента – используют шаровидный бор подходящего диаметра 2. Инструменты для определения глубины корневого канала и удаления пульпы

Круглый глубиномер используется для определения проходимости и направления корневых каналов.

Корневая игла для ватных турунд - вата наматывается на рабочую часть и не смещается при погружении инструмента в корневой канал.

Для удаления из корневого канала мягкого содержимого можно применять корневые рашпили, К-файлы и Хедстрем-файлы.

3. Инструменты для прохождения корневого канала

К-Reamer - наиболее распространенный инструмент для прохождения корневых каналов.

K-Flexoreamer отличается от К-римера повышенной гибкостью, предназначен для прохождения тонких и искривленных корневых каналов.

4. Инструменты для расширения и выравнивания корневых каналов

K-file (бурав Керра). Расширение канала производится пилящими движениями путем продвижения инструмента в сторону апикального отверстия и выведения его из канала.

K-flexofile - гибкий бурав. Их следует применять для обработки сильно искривленных каналов. Расширение канала производят пилящими движениями.

File Nitiflex - никель-титановые - гибкие, эластичные, неагрессивные. Предназначены для расширения сильно искривленных каналов.

Apical Reamer предназначены для создания апикального упора и подготовки апикальной части канала к пломбированию.

H-file (бурав Хедстрема). Режут сильнее, чем К-файлы. Но при работе с ними следует соблюдать большую осторожность, чтобы избежать отлома инструмента или неравномерного расширения просвета канала.

S-File (унифайл). Режущая способность выше, чем у H-файла.

Rasp (рашпиль, «крысиный хвост») предназначен для расширения корневого канала и для удаления из него мягкого содержимого.

5. Машинные никель-титановые инструменты для расширения корневых каналов

ProFile - изготавливаются из сверхгибкого никель-титанового сплава. Инструмент при работе повторяет все изгибы корневого канала, что позволяет препарировать его и создавать конусообразную форму даже в местах изгиба, не меняя при этом естественного направления канала. После прекращения нагрузки инструмент выпрямляется.

GT Rotary Files изготавливаются из никель-титанового сплава. От профайлов они отличаются большей конусностью рабочей части.

6. Инструменты для ирригации и высушивания корневого канала Эндодонтические шприцы и канюли применяются для промывания корневого канала. Используются иглы с тупым или слепым концом и боковыми отверстиями.

Бумажные адсорбционные штифты предназначены для высушивания корневого канала, введения в него медикаментов и силера. Быстро адсорбируют кровь и биологические секреты.

7. Инструменты для пломбирования корневого канала Каналонаполнитель - конусообразная проволочная спираль с держателем для фиксации в наконечнике.

Spreader (спредер, боковой уплотнитель, боковой конденсатор) - стержневой конусообразный инструмент округлого сечения.

Plugger (плаггер, вертикальный конденсатор) имеет цилиндрическую или конусообразную форму рабочей части и уплощенную штопферообразную верхушку. Предназначены для проведения вертикальной конденсации гуттаперчи в корневых каналах.

Международная стандартизация (ISO):

1.Цифровая кодировка (от 6 до 140) наносится на ручку или на фабричную упаковку эндодонтического инструмента, соответствует диаметру инструмента. Например, номер 6 соответствует диаметру 0,06мм.

2.Цветовая кодировка состоит из 6-и основных и трех промежуточных цветов. При расширении канала ни один цвет не должен быть пропущен!

3.Геометрическая кодировка (круг, треугольник, квадрат, спираль, восьмиугольник) отображает поперечное сечение рабочей части эндодонтического инструмента.

11. Эмаль зуба. Химический состав и гистологическое строение. Физиологические особенности.

Эмаль - самая твердая ткань человеческого организма, но она хрупкая. Покрывает коронку зуба примерно на 2,5 мм. Химический состав: органический матрикс представлен небольшим количеством углеводов (галактоза, глю, глюкуроновая кислота) и липидов (глицерофосфолипиды), а также белками. Они находятся между кристаллами аппатита в виде пучков, пластинок или спирали. Белки эмали в зубах образуют тонкую сетку.

Энамелин - белок, нуклеатор минерализации, определяет позицию и ориентацию кристалла. Тафтелин - сигнальный белок дифференциации проамелобластов.

Амелогенин - нуклеатор кристаллизации, регулирует рост и развитие кристалла.

Гистологическое строение: состоит из эмалевых призм и склеивающего их межпризматического вещества. Эмалевые призмы - тонкие удлиненные образования, проходящие через всю толщу эмали. Основная структурная единица призмы - кристаллы гидроксиаппатита.

12. Дентин зуба. Химический состав и гистологическое строение. Физиологические свойства.

Дентин - основная опорная ткань зуба. По строению близок к костной ткани. Содержит 72% неорганических, 28% органических веществ и воды.

Различают два слоя дентина: наружный плащевой, и внутренний - околопульпарный.

Предентин (дентиногенный слой) - дентин, обращенный к пульпе, здесь идет образование и рост дентина (заместительный дентин).

Дентин, образующий коронку, покрыт зубной эмалью, а дентин корня - зубным цементом.

13.Цемент зуба. Химический состав и гистологическое строение.

Цемент - по составу напоминает кость.

По строению делится на первичный (бесклеточный, образуется при развитии зуба) и вторичный (клеточный, образуется с момента функционирования зуба).

Первичный цемент в виде узкой полоски покрывает всю поверхность корня до шейки зуба. В области верхушечной трети корня на него наслаивается вторичный цемент.

14.Клиническая анатомия постоянных зубов, формула обозначения зубов.

Резцы Центральный в.ч.: вестибулярная поверхность слегка выпуклая, язычная - вогнута, вестибулярная и небные -

сходятся и образуют режущий край, боковые - слегка выпуклые; один корень - конусовидный.

Центральный н.ч.: коронка вытянута в вертикальном направлении; губная поверхность выпуклая, язычная - вогнутая; один корень - короткий, прямой, сдавлен с боков.

Боковой в.ч.: имеет форму треугольника; вестибулярная поверхность выпуклая, небная - вогнутая, боковые - слегка выпуклые, треугольной формы; один корень - сдавлен в медио-латеральном направлении.

Боковой н.ч.: один корень - прямой, уплощен с боков.

Полость зуба повторяет форму его коронки. Коронковая полость сужается и переходит в одиночный корневой канал. На в.ч. КК центральных резцов наиболее широкие, в боковых - кк уже и сдавлены с боков. На н.ч. каналы резцов узкие и сдавлены с боков.

Клыки В.ч.: конусовидный; губная и небная поверхности выпуклые, контактные - треугольной формы; один корень -

конусообразный, слегка сжат с боков.

Н.ч.: губная поверхность выпуклая, язычная - немного вогнута; один корень.

Полости зуба широкие, веретенообразные. Коронковая часть переходит в КК. В клыках н.ч. иногда встречаются 2 канала - губной и язычный.

Премоляры Первый в.ч.: форма коронки приближена к прямоугольной; имеет 5 поверхностей - окклюзионная, вестибулярная

(щечная), небная, мезиальная и дистальная (передняя и задняя контактные); жевательная поверхность имеет 2 бугорка; чаще имеет 2 корня - щечный и небный; имеет 2 узких канала - небный и щечный.

Первый н.ч.: коронка более округлая; на жевательной поверхности 2 бугорка; коронковая полость более узкая в переднезаднем направлении; дно - воронкообразный вход в корневой канал.

Второй в.ч.: вестибулярная поверхность выпуклая, контактные - выпуклые, жевательная - имеет 2 бугорка; один корень - конусовидный, слегка уплощен с боков, встречаются варианты с раздвоением корня в области верхушки; полость зуба сжата в переднезаднем направлении; дно полости представлено воронкообразным устьем, переходящим в одиночный канал; иногда встречается 2 канала - щечный и небный.

Второй н.ч.: вестибулярная и язычная поверхности выпуклые, жевательная - имеет 2 бугорка; один корень - конусовидный; коронковая полость сжата а одиночный канал, иногда наблюдается раздвоение КК в верхушечной части Моляры

Первый в.ч.: щечная поверхность выпуклая, небная - более выпуклая, на жевательной поверхности 2 щечных и 2 небных бугра; три корня - 2 щечных и 1 небный; коронковая полость повторяет форму коронки, на дне полости - 3 устья КК (небного, переднещечного и заднещечного)

Первый н.ч.: на жевательной поверхности 3 щечных и 2 язычных бугорка, редко встречаются моляры с шестью бугорками;щечная и язычная - выпуклые; корни уплощены в переднезаднем направлении; полость зуба слегка удлинена в переднезаднем направлении, на ее дне есть устья переднещечного, переднеязычного и заднего КК Второй в.ч. Варианты анатомического строения коронки:

●коронка напоминает форму коронки первого моляра, но нет доп бугорка

●коронка имеет форму ромба, бугорки сближены, но не сливаются в один

●бугорки слились в один, т.е. на жевательной поверхности 3 бугорка, коронка ромбовидная, вытянута в переднезаднем направлении

●коронка имеет небный и 2 щечных бугорка, форма коронки приближена к треугольной

Зуб имеет 3 корня - небный, 2 щечных; иногда щечные могут срастаться, еще реже - 3 корня срастаются в 1. На дне полости 3 устья КК: небного, переднещечного и заднещечного.

Второй н.ч.: на жевательной поверхности 4 бугорка; два корня - передний и задний; полость такой же формы, как у первого моляра, число и расположение КК так же аналогично

Третий в.ч.: разный по форме и размерам; на жевательной поверхности чаще 3 бугорка; число корней также различно - 1 корень/ 3 корня; полость зуба также вариабельна Третий н.ч.: на жевательной поверхности 4/5 бугорков; два корня - передний и задний, иногда срастаются; число КК

различно, расположение устьев на дне полости при наличии трех каналов напоминает треугольник

15. Особенности анатомического и гистологического строения временных зубов.

Анатомическое строение молочных зубов идентично строению постоянных. Главные отличия - меньший размер, более выраженная ширина коронок по сравнению с их высотой. В области шеек - уплощение эмали, которая выступает в виде валика. В альвеолярной дуге зубы располагаются более вертикально.

Резцы: губная поверхность выпуклая; коронки тонкие, круглые, у центральных в.ч. - слегка сдавлены с боков; хорошо выражены все анатомические признаки.

Клыки: коронка имеет более выпуклые поверхности, чем у постоянных; на режущем крае есть острый зубец; коронка на н.ч. уже коронки на в.ч; корень округлый.

Моляры Первый в.ч.: коронка схожа по строению с коронкой первого постоянного премоляра, либо вытянута в переднезаднем направлении

Второй в.ч.: коронка схожа по строению с коронкой первого постоянного моляра; имеет 2 щечных и 2 небных бугорка Моляры в.ч. имеют 3 корня - 2 щечных и 1 небный

Коронки первого и второго н.ч. на жевательной поверхности имеют 2 щечных и 2 язычных бугорка, хорошо развит эмалевый валик в области шейки. Моляры н.ч. имеют широко расставленные передний и задний корни.

16. Анатомо-топографические особенности полости зуба резцов, клыков постоянного прикуса.

Резцы: полость зуба повторяет форму его коронки. Коронковая полость сужается и переходит в одиночный корневой канал. На в.ч. КК центральных резцов наиболее широкие, в боковых - кк уже и сдавлены с боков. На н.ч. каналы резцов узкие и сдавлены с боков.

Клыки: полости зуба широкие, веретенообразные. Коронковая часть переходит в КК. В клыках н.ч. иногда встречаются 2 канала - губной и язычный.

17.Анатомо-топографические особенности полости зуба премоляров и моляров постоянного прикуса.

Премоляры Первый в.ч.: чаще имеет 2 корня - щечный и небный; имеет 2 узких канала - небный и щечный.

Первый н.ч.: коронковая полость более узкая в переднезаднем направлении; дно - воронкообразный вход в корневой канал.

Второй в.ч.: один корень - конусовидный, слегка уплощен с боков, встречаются варианты с раздвоением корня в области верхушки; полость зуба сжата в переднезаднем направлении; дно полости представлено воронкообразным устьем, переходящим в одиночный канал; иногда встречается 2 канала - щечный и небный.

Второй н.ч.: один корень - конусовидный; коронковая полость сжата а одиночный канал, иногда наблюдается раздвоение КК в верхушечной части Моляры

Первый в.ч.: три корня - 2 щечных и 1 небный; коронковая полость повторяет форму коронки, на дне полости - 3 устья КК (небного, переднещечного и заднещечного)

Первый н.ч.: корни уплощены, а полость зуба удлинена в переднезаднем направлении; на дне полости есть устья переднещечного, переднеязычного и заднего КК Второй в.ч.: зуб имеет 3 корня - небный, 2 щечных; иногда щечные могут срастаться, еще реже - 3 корня срастаются

в 1; на дне полости 3 устья КК: небного, переднещечного и заднещечного.

Второй н.ч.: два корня - передний и задний; полость такой же формы, как у первого моляра, число и расположение КК так же аналогично Третий в.ч.: число корней различно - 1 корень/3 корня; полость зуба также вариабельна

Третий н.ч.: два корня - передний и задний, иногда срастаются; число КК различно, расположение устьев на дне полости при наличии трех каналов напоминает треугольник

18.Признаки принадлежности зуба к правой или левой стороне челюсти.

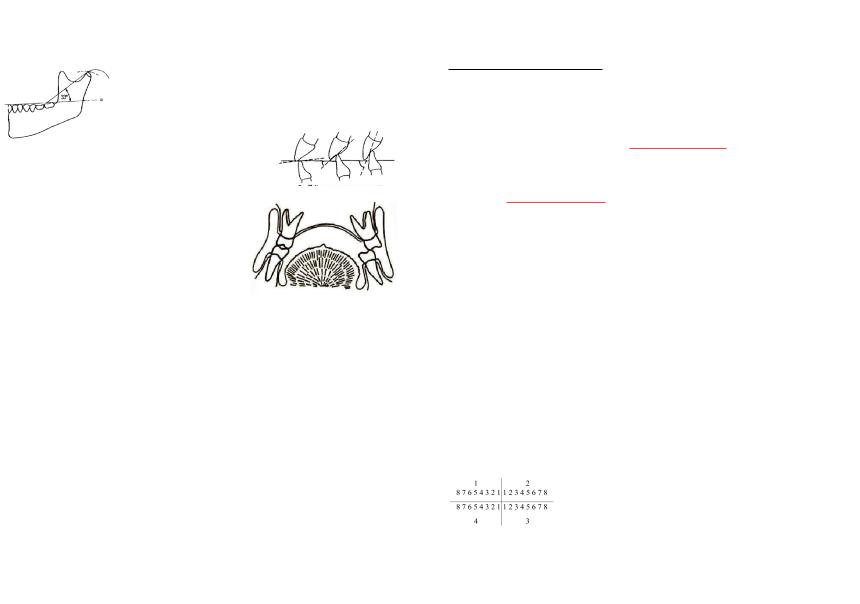

Принадлежность зубов к той или другой челюсти определяется только после изучения особенностей их формы, а принадлежность одноименных зубов к правой или левой стороне - по трем основным признакам: угла коронки; кривизны коронки; признак корня.

Признак угла коронки - линия жевательного края зуба по вестибулярной стороне при переходе на мезиальную поверхность, образует меньший угол, нежели при переходе на дистальную.

Признак кривизны коронки - вестибулярная поверхность коронки переходит в мезиальную более круто, чем в дистальную.

Признак корня - корень зуба слегка отклоняется в дистальную сторону от перпендикуляра, проведенного к середине окклюзионного края коронки.

19. Что такое артикуляция и окклюзия, характеристика. Признаки центральной окклюзии.

Артикуляция - движения в ВНЧС; она определяет всевозможные положения н.ч. по отношению к в.ч. Все движения н.ч. происходят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: фронтальной (вертикальной), сагиттальной и трансверзальной (горизонтальной).

Окклюзия - частный вид артикуляции, характеризуется смыканием зубов в.ч. и н.ч. при различных движениях н.ч. Центральная окклюзия - фиссурно-бугорковые контакты зубных рядов при центральном положении головок ВНЧС в суставных ямках.

Признаки центральной окклюзии:

1.Основные:

●зубной - смыкание зубов при наибольшем количестве контактов

●суставной - головка мыщелкового отростка н.ч. располагается у основания ската суставного бугорка височной кости

●мышечный - одновременное сокращение височных, жевательных и медиальных крыловидных мышц (мышц, поднимающих н.ч.)

2.Дополнительные:

●средняя линия лица совпадает с линией, проходящей между центральными резцами

●верхние резцы перекрывают нижние на ⅓ высоты коронки (ортогнатический прикус)

●в области боковых зубов имеется перекрытие щечными буграми зубов в.ч. щечных бугров н.ч.; каждый верхний зуб имеет два антагониста - одноименный и дистально стоящий; каждый нижний зуб тоже имеет два антагониста - одноименный и медиально стоящий (исключение составляют 11, 21, 38 и 48 зубы, которые имеют только один антагонист)

20.Признаки передней и боковой окклюзии.

Передняя окклюзия (сагиттальные движения н.ч.) - смещение н.ч. вперед, вниз при двустороннем сокращении латеральных крыловидных мышц.

Признаки:

●мышечные: окклюзия образуется при выдвижении н.ч. вперед сокращением наружных крыловидных мышц и горизонтальных волокон височных мышц

●суставные: суставные головки скользят по скату суставного бугорка вперед и вниз до вершины

●зубные:

-передние зубы в.ч. и н.ч. смыкаются режущими краями (встык)

-средняя линия лица совпадает со средней линией, проходящей между центральными зубами в.ч. и н.ч.

-боковые зубы не смыкаются (бугорковый контакт), между ними образуются щели ромбовидной формы (дезокклюзия). Величина щели зависит от глубины резцового перекрытия при центральном смыкании

зубных рядов Боковая окклюзия (трансверсальные движения н.ч.) образуется смещением н.ч. вправо и влево и осуществляется при

сокращении латеральной крыловидной мышцы на стороне, противоположной смещению. Признаки:

●мышечные: возникает при смещении н.ч. вправо; в состоянии сокращения находится левая латеральная крыловидная мышца

●суставные: в суставе слева суставная головка находится на вершине суставного бугорка, смещается вперед, вниз и кнутри. По отношению к сагиттальной плоскости образуется угол суставного пути. Эта сторона называется балансирующей. На стороне смещения - справа (рабочей стороне), суставная головка находится в суставной ямке, совершая вращение вокруг своей оси и немного вверх. При боковой окклюзии н.ч. смещена на величину бугров верхних зубов

●зубные:

-центральная линия, проходящая между центральными резцами «разорвана», смещена на величину бокового смещения

-зубы справа смыкаются одноименными буграми (рабочая сторона). Зубы слева смыкаются разноименными буграми, нижние щечные бугры смыкаются с верхними небными (балансирующая сторона)

21.Цель и задачи дисциплины пропедевтика стоматологических заболеваний.

Пропедевтика стоматологических заболеваний – раздел стоматологии, изучающий анатомию, гистологию, физиологию, патологию зубов, челюстей и других органов ПР, а также лечение и профилактику основных стоматологических заболеваний (кариес зубов и его осложнения).

Цель: обучение студентов основам деонтологии, общим принципам диагностики, семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, формированием начальных мануальных навыков врача-стоматолога общей практики.

Задачи: сформировать систему базовых знаний в сфере методов диагностики; сформировать способность студента планировать и определять показания для лечения пациентов; формирование теоретических и практических умений по использованию стоматологических инструментов, материалов, оборудования; развить навыки и умения, необходимые для выявления, устранения и профилактики возможных ошибок при работе.

22. Прикус, характеристика, виды прикуса.

Прикус - соотношение зубных рядов в положении центральной окклюзии. Виды прикусов:

1.Физиологические (нормальные) - прикусы, обеспечивающие полноценную функцию жевания при условии множественного контакта зубов в положении центральной окклюзии.

●ортогнатический - имеется небольшое перекрытие резцами в/ч зубов н/ч

●прогенияобратный ортогнатическому

●прямой-режущие края верхних и нижних резцов соприкасаются друг с другом

●физиологическая прогнатия (бипрогнатия) - типичен наклон вперед верхних и нижних зубов с перекрытием нижних верхними.

●опистогнатический - резцы обеих челюстей немного загнуты внутрь.

2.Патологические (аномальные) - прикусы, при которых нарушаются функции жевания, речь и внешний вид.

●прогнатический (значительная степень)

●прогенический (значительная степень)

●глубокий - перекрытие нижних резцов верхними более чем на треть высоты их коронок и нарушение режуще-бугоркового контакта.

●открытый - между верхними и нижними резцами образуется щель

●перекрестный - щечные жевательные бугорки нижних коренных зубов расположены кнаружи от верхних.

●закрытый - верхние резцы полностью перекрывают нижние.

23.Ортогнатический прикус, признаки ортогнатического прикуса.

Ортогнатический прикус - верхние фронтальные зубы на ⅓ длины перекрывают коронки нижних зубов. Признаки:

1.Смыкание всех зубов: каждый зуб смыкается, как правило, с двумя антагонистами. По одному антагонисту у верхних зубов мудрости и нижних центральных резцов.

2.Смыкания передних зубов: передние зубы в.ч. перекрывают нижние приблизительно на ⅓ высоты коронки; линии между центральными резцами в.ч. и н.ч. лежат в одной сагиттальной плоскости.

3.Смыкания боковых зубов:

●в трансверзальной плоскости щечные бугорки верхних боковых зубов расположены кнаружи от одноименных бугорков нижних;

●в сагиттальной плоскости – характер смыкания первых постоянных моляров: передний щечный бугорок первого моляра в.ч. располагается в поперечной борозде между щечными бугорками первого моляра н.ч.

24.Зубы, зубные ряды, построение зубных дуг и их расположение относительно черепно-лицевой системы.

Зубы - это твердые образования, которые располагаются в альвеолах челюстей; принимают участие в жевании, дыхании, образовании голоса и речи.

Зубы человека характеризуются большой дифференцированностью - различают резцы, клыки, премоляры и моляры. Коронки зубов располагаются над челюстями и образуют зубные ряды - верхний и нижний.

Форма зубного ряда:

На верхней челюсти - полуэллипс, на нижней челюсти - парабола. На в.ч. зубы наклонены коронками вестибулярно, корнями - орально. На н.ч. зубы наклонены коронками орально, корнями - вестибулярно.

В результате: преобладание ширины верхнего зубного ряда над нижним; перекрытие верхними передними зубами одноименных нижних; щечные бугры верхних моляров и премоляров находятся кнаружи от одноименных нижних; максимальное использование жевательных поверхностей зубов для размельчения пищи; фактор устойчивости зубных рядов.

Устойчивость зубов в зубном ряду обеспечивается периодонтом, десной, альвеолярными отростками и альвеолярной частью челюстей, круговой и межзубными звязками.

Зубная дуга – линия, проходящая по режущим краям и жевательным поверхностям зубов. Альвеолярная дуга - образована гребнем альвеолярного отростка.

Базальная дуга (апикальный базис) - проходит на уровне верхушек корней.

25.Биомеханика нижней челюсти. Вертикальные движения нижней челюсти.

Биомеханика жевательного аппарата изучает движения н.ч., жевательных и мимических мышц, зубных рядов, отдельных зубов, языка, мягкого неба и т.д.

Вертикальные движения н.ч. совершаются при открывании и закрывание рта блягодаря активному сокращению мышц, опускающих и поднимающих н.ч. При незначительном открывании рта (при тихой речи, питье) одновременно с вращением н.ч. вокруг оси ее головки скользят по скату бугорка вниз и вперед. При максимальном открывании рта (при громкой речи, кусании) суставные головки устанавливаются у переднего края суставного бугорка. Это движение они совершают вместе с суставным диском.

Во время открывания рта н.ч. опускается вниз и назад. Амплитуда открывания рта индивидуальна, в среднем она равна 4-5 см

26. Сагиттальные и трансверзальные движения нижней челюсти.

Сагиттальные движения н.ч. (вперед) осуществляются двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц. Движения головки н.ч. в суставе можно разделить на 2 фазы:

Первая фаза - диск вместе с головкой скользит по поверхности суставного бугорка Вторая фаза - к скольжению головки присоединяется ее движение вокруг собственной поперечной оси

Сагиттальный суставной путь - расстояние, которое проходит суставная головка н.ч. при движении вперед (7-10 мм)

Угол сагиттального суставного пути - угол, образованный пересечением линии сагиттального суставного пути с окклюзионной плоскостью (33º)

При выдвижении н.ч. вперед при ортогнатическом прикусе резцы н.ч. скользят по небной поверхности верхних резцов.

Сагиттальный резцовый путь - путь, совершаемый нижними резцами. Угол сагиттального резцового пути - угол, образованный пересечением линии сагиттального резцового пути с

окклюзионной плоскостью (40-50º)

При выдвижении н.ч. в положение передней окклюзии контакты зубных рядов возможны только в 3 точках (1 - на передних зубах, 2 - на дистальных бугорках вторых/третьих моляров).

Трансверзальные движения н.ч. (вбок) обеспечиваются односторонним сокращением латеральной крыловидной мышцы.

●Рабочая сторона - та сторона, куда направлено движение н.ч.; жевательные зубы-антагонисты устанавливаются в контакт с одноименными бугорками; головка н.ч. остается в суставной ямке и совершает вращения только вокруг своей вертикальной оси

●Балансирующая - та, которая противоположна движению; жевательные зубы-антагонисты устанавливаются в контакт с разноименными бугорками; головка н.ч. вместе с диском скользит по поверхности суставного бугорка вниз, вперед и внутрь, образуя с первоначальным положением угол

трансверзального суставного пути (15-17º)

Трансверзальные движения н.ч. характеризуются изменениями в положении зубов. Наибольшая траектория при движении н.ч. вправо и влево отмечается у центральных резцов. При пересечении этих траекторий образуется тупой угол - угол трансверзального резцового пути (100-110º)

27.Основные методы обследования стоматологического больного (опрос, жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания).

Опрос.

●Жалобы. Наиболее частая - наличие боли в ЧЛО, которая может быть ведущим симптомом при кариесе и его осложнениях, воспалительных заболеваниях пародонта, заболеваниях СЛО. слюнных желез, ВНЧС и т.д. Врач выясняет характер боли, продолжительность болевого приступа, его локализацию, периодичность, провоцирующие факторы и др. Помимо болей пациент может отмечать нарушение вкуса, затруднения при откусывании и пережевывании пищи, эстетический дефект, запах изо рта, кровоточивость десен, подвижность зубов, сухость во рту, быстрое разрушение зубов, ухудшение общего состояния.

●Анамнез жизни: социально-бытовые условия, характер питания, условия труда, наличие проф. вредностей и вредных привычек. А также аллергологический анамнез.

●Анамнез заболевания: с чем больной связывает начало болезни, с каких признаков она началась, как протекала, обращался ли пациент за врачебной помощью. какое при этом было назначено лечение и какова его эффективность.

28.Инструментальное исследование (зондирование, перкуссия, определение подвижности зубов).

Зондирование - метод исследования зубов и СЛО рта. Для исследования зубов используют острый угловой зонд, для исследования СЛО и пародонта - пуговчатый зонд. Определяют наличие кариозной полости, ее размеры, глубину, размягченность дентина и эмали, выявляют наличие болезненности дна полости и дентиноэмалевого соединения. При исследовании запломбированных зубов определяют сохранность краевого прилегания, целостность пломб, отполированность или шероховатость их поверхности. Также зондированием определяют наличие над- и поддесневых отложений. Пуговчатым зондом определяют наличие/отсутствие зубоэпителиального прикрепления, глубину десневых и пародонтальных карманов.

Перкуссию применяют для определения состояния периодонта; постукивают по режущему краю/жевательной поверхности, начиная со здоровых зубов. затем переходят на пораженные кариесом или запломбированные зубы. Горизонтальная перкуссия выполняется в горизонтальном направлении в области шейки зуба; вертикальная - проводится по оси зуба.

Подвижность зуба определяется при раскачивании его пинцетом.

I степень - смещение зуба в вестибулярном направлении

II степень - в вестибуло-оральном и боковом

III степень - в вестибулярном, боковом и по оси (вертикально)

29. Дополнительные методы обследования стоматологического больного.

Дополнительные методы обследования: электроодонтодиагностика, рентгенологическое исследование, люминесцентная диагностика, функциональные пробы и клинические тесты; электрометрический метод определения длины корневого канала, цитологическое исследование, морфологический метод, диагностическая пункция, сиалометрия, сиалография, микробиологические методы обследования полости рта, биохимические, иммунологические, лабораторные исследования.

30. Электроодонтодиагностика. Методика проведения.

Электроодонтодиагностика - определение минимальной силы тока, на который реагирует пульпа или периодонт зуба. Методика проведения: зуб изолируют от слюны, тщательно высушивают. Если зуб интактный или покрыт пломбой, то на рабочую часть активного электрода помещают токопроводящую резину или смоченную водой ватную турунду, а сам электрод располагают на чувствительных точках: середина режущего края на фронтальных зубах, верхушка щечного бугра у премоляров, верхушка переднего щечного бугра у моляров. Если на месте чувствительной точки зуба расположена пломба, то активный электрод помещают непосредственно на пломбу.

В кариозных зубах электровозбудимость проверяют со дна кариозной полости. Предварительно необходимо убрать размягченный дентин и просушить полость. При этом на рабочую часть активного электрода не нужно помещать ватную турунду или токопроводящую резину, а металлическая рабочая часть активного электрода должна касаться дна кариозной полости. Исследование проводят в 3-4 точках. Ориентиром возбудимости служит минимальная сила тока, полученная в какой-либо точке.

31. Рентгенологическое обследование. Виды. Правила чтения рентгенограмм.

Виды:

1.Интраоральная рентгенограмма проводится для получения снимка зуба от коронки до корня и лунки, в которой он находится; помогает оценить пломбирование корневых каналов; лечение болезней пародонта.

2.Ортопантомография позволяет получить изображение всей зубочелюстной системы, определить тип патологического процесса в периодонте, распространенность по глубине и протяжению.

3.Конусно-лучевая компьютерная томография проводится для получения панорамного снимка челюстей;

назначается при необходимости диагностики травм зубов и челюстей, аномалий зубных рядов, ретинированных и сверхкомплектных зубов, скрытого кариеса, новообразований костей и мягких тканей.

Правила чтения рентгенограмм:

1.Определение качества рентгенограммы и целесообразность ее использования: снимок должен быть контрастный, четкий, структурный, без проекционных искажений.

2.Определение на снимке в.ч. и н.ч. Для в.ч. в норме характерными рентгеновскими признаками являются проекция дна полостей (гайморовой, носовой) и мелкопетлистый рисунок губчатой кости, а для н.ч. - отсутствие проекции полостей и крупнопетлистый рисунок кости.

3.Определение переднего или бокового отдела челюстей по форме коронок зубов и анатомическим образованиям данного отдела в их рентгеновском изображении.

32.Заполнение истории болезни. Формула зубов с учетом ВОЗ. Условные обозначения. Медицинская карта.

Медицинская карта № 043/у:

1.Паспортная часть: номер карты, дата оформления, ФИО пациента, возраст, пол, адрес, профессия, диагноз, жалобы, перенесенные и сопутствующие заболевания, развитие настоящего заболевания.

2.Данные объективного исследования: внешний осмотр, формула и состояние зубов, осмотр ПР, СЛО, десен, альвеолярных отростков и неба, данные рентгеновских и лабораторных исследований.

3.Общая часть: план обследования, план лечения, особенности лечения, рекомендации, записи консультаций и

т.д.

Формула зубов по ВОЗ:

Условные обозначения:

Зуб отсутствует - 0 |

Периодонтит -Pt |

Коронка - К |

Кариес - С |

Пломба - П |

Искусственный зуб - И |

Пульпит - Р |

Подвижность - I, II, III |

|

33. Кариес зуба. Понятие. Классификация кариозных полостей.

Кариес - патологический процесс в твердых тканях зуба, возникающий в результате воздействия неблагоприятный факторов, характеризующийся деминерализацией и деструкцией твердых тканей зуба с образованием дефекта. Классификация:

1.По топографии: начальный, поверхностный, средний, глубокий

2.По течению: острый, хронический, хронический в стадии обострения

3.По интенсивности: компенсированная форма, суб- и декомпенсированная Классификация кариозных полостей по Блэку:

I класс - естественные фиссуры моляров и премоляров, слепые ямки резцов и моляров II класс - контактные поверхности моляров и премоляров

III класс - контактные поверхности резцов и клыков без нарушения целости режущего края или угла коронки IV класс - контактные поверхности резцов и клыков с нарушением целости угла и режущего края коронки

V класс - пришеечная область всех групп зубов

34. Принципы препарирования кариозных полостей.

Цель: обеспечить эффективность лечения патологии твердых тканей зуба; обеспечить эстетичность, прочность и надежную фиксацию пломбы, сохранить параметры оставшихся твердых тканей зуба.

Принципы препарирования кариозных полостей по Блэку:

1.Удаление нависающих краев эмали, не имеющих опоры, с целью предупреждения их отлома

2.Тщательное, полное удаление кариозного дентина

3.«Расширение ради предупреждения» - расширение полости до невосприимчивых зон зуба с целью предупреждения рецидива кариеса

4.Создание ящикообразной полости для устойчивости пломбы и зуба к нагрузкам

35. Этапы препарирования кариозных полостей по Блеку.

Раскрытие кариозной полости. Используют шаровидные/фиссурные боры. При работе шаровидным бором его вводят в кариозную полость и движениями от дна полости к ее краям удаляют нависающую эмаль. При работе фиссурным - его боковыми гранями выпиливают избыток тканей до тех пор, пока стенки полости не станут отвесными.

Расширение кариозной полости - устранение размягченного и пигментированного дентина для предотвращения распространения кариозного процесса. Используют конусовидные, пламевидные или фиссурные боры среднего размера. Выравнивают края эмали, иссекают пораженные кариесом фиссуры.

Некрэктомия - удаление некротизированного, размягченного дентина. Наиболее размягченные ткани удаляют экскаватором. Шаровидным бором сначала препарируют стенки, затем дно. Для избежания повреждения пульпы зуба, движения бора должны быть направлены от центра полости к наружной поверхности зуба.

Формирование кариозной полости - создание такой формы кариозной полости, которая сможет удерживать пломбировочный материал и сохранять пломбу. Полость должна иметь «ящикообразную» форму. Стенки и дно полости должны находиться под прямым углом и иметь гладкую поверхность. Для этих целей используют цилиндрические и грушевидные боры.

Обработка краев эмали (финирование) - заключительный этап формирования полости. Обеспечивает надежное краевое прилегание и предупреждает развитие вторичного кариеса. При препарировании предусматривается создание по краю полости скоса под углом 45º. Проводят с помощью алмазных боров игловидной, пламевидной или конусовидной формы на высокой скорости вращения с использованием водяного охлаждения.

36.Основные требования, предъявляемые к сформированной кариозной полости.

1.Быть ящикообразной

2.Дно и стенки полости должны выдерживать жевательное давление

3.Форма полости должна обеспечивать удержание вкладки от смещения в любых направлениях

4.Для точного краевого прилегания, обеспечивающего герметизм, следует формировать скос (фальц) в пределах эмали под углом 45° (при изготовлении цельнолитых вкладок)

37.Кариозные полости I класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования. Ошибки и профилактика - в 41 вопросе.

Следует стремиться максимально, сохранять бугры на окклюзионной поверхности, для этого перед препарированием с помощью артикуляционной бумаги выявляют участки эмали, которые несут окклюзионную нагрузку. Бугры снимают частично или полностью, если скат бугра поврежден на ½ его длины. Препарирование по возможности проводят в контурах естественных фиссур. При необходимости применяют методику "профилактического расширения" по Блеку. Применение данного метода способствует предотвращению рецидива кариеса.

Этот тип препарирования рекомендован в первую очередь для материалов, не обладающих хорошей адгезией к тканям зуба (амальгама) и удерживающихся в полости за счет механической ретенции. Выполняя расширение полости для предупреждения вторичного кариеса необходимо обращать внимание на сохранение максимально возможной толщины дентина на дне полости. Далее проводят формирование полости. Проверяют качество удаления пораженных тканей с помощью зонда и детектора кариеса.

38.Кариозные полости II класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования. Ошибки и профилактика - в 41 вопросе.

Перед началом препарирования определяют виды доступа. Проводят формирование полости. Проверяют качество удаления пораженных тканей с помощью зонда и детектора кариеса.

Правильно сформированная контактная поверхность зуба не может быть плоской - она должна иметь форму, близкую к сферической. Зона контакта между зубами должна располагаться в области экватора и чуть выше - как в интактных зубах. Не следует моделировать контактный пункт на уровне краевых гребней зубов: в этом случае помимо застревания пищи в межзубном промежутке возможны сколы материала, из которого выполнена пломба.

Формирование контактного ската краевого гребня осуществляется с помощью абразивных полосок (штрипсов) или дисков. Наличие ската краевого гребня предотвращает сколы материала в этой области и застревание пищи.

39.Кариозные полости III класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования. Ошибки и профилактика - в 41 вопросе.

При препарировании важно определить оптимальный доступ. Прямой доступ возможен в случае отсутствия рядом стоящего зуба или при наличии отпрепарированной полости на смежной контактной поверхности соседнего зуба. Предпочтительны язычный и небный доступы, т.к. это позволяет сохранить вестибулярную поверхность эмали и обеспечить более высокий функциональный эстетический уровень восстановления зуба.

При препарировании контактную стенку полости иссекают эмалевым ножом или бором, предварительно защитив интактный соседний зуб металлической матрицей. Формируют полость, удаляя эмаль, лишенную подлежащего дентина, обрабатывают края финишными борами.

40.Кариозные полости IV класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования. Ошибки и профилактика - в 41 вопросе.

Особенности препарирования - широкий фальц, формирование в некоторых случаях дополнительной площадки на язычной/небной поверхности, щадящее препарирование тканей зуба при формировании десневой стенки полости в случае распространения кариозного процесса ниже уровня десны.

41.Кариозные полости V класса по Блеку. Особенности препарирования. Ошибки. Профилактика.

Перед началом препарирования определяют глубину распространения процесса под десну, при необходимости направляют пациента на коррекцию СЛО десневого края для раскрытия операционного поля и удаление участка гипертрофированной десны.

Форма полости должна быть округлой. Если полость очень мала, допустимо щадящее препарирование шаровидными борами без создания ретенционных зон.

Ошибки при препарировании:

1.Несоответствие размера бора диаметру полости → неэффективное препарирование, опасность вскрытия полости зуба, перфорации стенок кариозной полости, чрезмерное снятие твердых тканей, откол части коронки → тщательный подбор размера и формы бора.

2.Использование старых, тупых боров → болезненное, неэффективное препарирование, неполное удаление некротизированных тканей, перегрев тканей зуба → использование качественных инструментов.

3.Работа нецентрированным в наконечнике бором → чрезмерная вибрация инструмента → травма твердых тканей зуба и болезненность при препарировании.

4.Отсутствие воздушно-водяного охлаждения, прерывистого препарирования, чрезмерное давление на зуб → перегрев пульпы → пульпит.

5.Недостаточное удаление некротизированных тканей → прогрессирование кариеса, развитие пульпита, выпадение пломбы.

6.Избыточное иссечение твердых тканей зуба с истончением стенок → ослабление структуры зуба → отлом стенок.

7.Неправильное формирование полости → плохая фиксация пломбы.

8.Несоблюдение последовательности препарирование → выпадение пломбы, развитие воспалительного процесса в пульпе.

9.Случайное вскрытие полости зуба → развитие воспалительного процесса в пульпе → нужно знать топографию полости зуба и расположения пульпы.

10.Повреждение эмали соседнего зуба (II, III, IV классы) → пломбирование/реминерализация.

11.Повреждение десны (II, III, IV, V классы) → нарушение целостности СЛО → болезненность и кровоточивость → профилактика: надежная фиксация руки с наконечником, использование коффердама.

12.Попадание бора в дыхательные пути или пищевод → неотложная помощь/госпитализация.

42. Особенности препарирования кариозных полостей под вкладки.

Препарирование полости под вкладку – это стачивание твердых тканей зуба таким образом, чтобы в образовавшуюся полость можно было поставить металлическую или керамическую вкладку. Препарирование обязательно должно проводиться с соблюдением правил и по четкому плану и чаще всего – под местным обезболиванием.

Правила препарирования:

1.При препарировании под вкладки витальных зубов очень высока вероятность повреждения пульпы, так что очень важно учитывать все особенности твердых тканей зуба и контролировать глубину препарирования

2.Осуществлять препарирование нужно прерывисто, острыми инструментами, под воздушно-водным охлаждением

3.Важно при препарировании соблюдать скоростные режимы для эмали и дентина

4.Чтобы не допустить вторичного кариеса нужно удалять инфицированный дентин

5.После окончания препарирования нужно защитить препарированный дентин Общие принципы:

1.При препарировании зуба под вкладку, в отличие от препарирования под пломбу, создаются относительно параллельные боковые стенки, чтобы можно было ввести готовую конструкцию. Также необходима полость достаточной глубины, чтобы вкладка прочно держалась в ней.

2.Чтобы обеспечить надежную фиксацию вкладки, сохранить устойчивые к жевательному давлению края полости и при это не допустить рецидива кариеса, важно:

●Полости нужно придать наиболее целесообразную форму, чтобы вкладка легко выходила только в одном направлении. Вертикальные стенки при этом должны быть параллельными, а вот наклон стенок может увеличиваться с глубиной полости

●Стенки и дно полости должны соотноситься так, чтобы обеспечивать устойчивость вкладки, и при этом противостоять жевательному давлению. Для устойчивости важно оформление угла между дном полости и наружными стенками – он должен быть близок к прямому

●Дно полости следует делать параллельным крыше полости. При этом оно должно быть достаточно толстым, чтобы пульпа была защищена от внешних воздействий

●Чтобы предупредить кариес следует профилактически расширить полость

●Если формируется сложная полость, захватывающая множество поверхностей зуба, то нужно будет создать ретенционные элементы, не дающие вкладке перемещаться в разных направлениях

●Полость должна быть достаточно глубокой и обязательно погружаться в дентин

●Сформированная полость должна быть либо асимметричной, либо иметь дополнительные углубления для ориентировки при введении вкладки в полость

43. Особенности препарирования кариозных полостей под композиционные пломбировочные материалы.

Основные принципы препарирования:

●щадящее препарирование тканей только в области дефекта с формированием скоса на эмали

●удаление нависающих краев эмали без подлежащего дентина

●сглаживание острых углов и краев полости

●определение точек окклюзионных контактов (кроме V класса) при препарировании Особенности:

1.При работе с композитами химического отверждения препарирование проводят согласно классическим принципам.

2.При использовании композитов светового отверждения не требуется формирование ящикообразной формы и ретенционных пунктов, острые углы закругляют и сглаживают. Необходимо полностью удалить пигментированный дентин, т.к. он задерживает свет полимеризационной лампы, что приводит к неполной полимеризации.

3.Обработка эмалевых краев может быть различной, что зависит от свойств применяемого композита, в частности, от силы прикрепления материала к стенкам полости: при силе 20-25 МПа не требуется создания скоса эмали, при силе прикрепления 15-17 МПа обычно рекомендуется создать скос эмали под углом 45°.

44. Пломбировочные материалы. Классификация.

Классификация:

1.Временные пломбировочные материалы:

●искусственный дентин - цинк-сульфатный цемент

●дентин-паста - масляный дентин (искусственный дентин + масло)

●оксид цинка с эвгенолом - цинк-эвгеноловый цемент

2.Постоянные пломбировочные материалы:

●цементы на основе кислот:

-минеральные цементы на основе фосфорной кислоты: цинк-фосфатные, силикатные, силикофосфатные

-полимерные цементы на основе органической кислоты: поликарбоксилатные, стеклоиономерные

●цементы на основе эвгенола и других масел: цинкооксид-эвгеноловый цемент, дентин-паста

●цементы на водной основе - водный дентин

●амальгамы

●композиты

3.Материалы для лечебных и изолирующих прокладок

4.Материалы для пломбирования корневых каналов

●пластичные нетвердеющие - оксид цинка + глицерин

●пластичные твердеющие - оксид цинка + эвгенол; пасты на основе резорцинформалиновой смолы, эпоксидных смол, пасты с гидроксидом кальция, цинк-фосфатные, поликарбоксилатные и стеклоиономерные цементы.

●твердые: штифты серебряные, титановые, гуттаперчевые, пластмассовые.

45. Временные пломбировочные материалы. Показания к применению. Физико-химические свойства.

Показания к применению: для повязок (при лечении кариеса и его осложнений), для контрольных пломб (при диагностике кариеса и пульпита), для пломбирования временных зубов, для изолирующих прокладок, для временной фиксации ортопедических конструкций, для временного пломбирования корневых каналов с лечебной целью.

Свойства:

1.Искусственный дентин - порошок, состоящий из сульфата и оксида цинка и каолина. Начало схватывания дентина через 1,5-2 мин, окончание - через 3-4 мин. Пломба не обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию.

2.Дентин-паста - порошок искусственного дентина, замешанный на растительном масле, выпускается в готовом виде. Прочнее водного дентина, его можно накладывать в полость на более длительный срок. Твердеет при температуре тела в течение 2-3 часов. Нельзя использовать для изоляции жидких лекарственных веществ.

3.Оксид цинка с эвгенолом - пломба более устойчива к жевательной нагрузке, чем водный и масляный дентин. Можно использовать для пломбирования молочных зубов.

46. Постоянные пломбировочные материалы. Классификация. Сравнительная характеристика. Требования, предъявляемые к материалу.

Классификация:

1.Цементы на основе кислот:

●минеральные цементы на основе фосфорной кислоты: цинк-фосфатные, силикатные, силикофосфатные

●полимерные цементы на основе органической кислоты: поликарбоксилатные, стеклоиономерные

2.Цементы на основе эвгенола и других масел: цинкооксид-эвгеноловый цемент, дентин-паста

3.Цементы на водной основе - водный дентин

4.Амальгамы

5.Композиты

!остальное см. в следующих вопросах!

47. Лечебные стоматологические прокладки. Виды. Состав. Показания к применению. Методика пломбирования.

Виды и состав:

●пасты на основе эвгенола. Эвгенол и оксид цинка замешивают до консистенции густой пасты. Эта паста оказывает обезболивающее, антисептическое, седативное действие, благоприятно влияет на процессы регенерации пульпы, стимулирует ее репаративную функцию.

●комбинированные пасты, содержащие антибиотики, сульфаниламиды, кортикостероиды, ферменты, бактерицидные вещества, витамины и т.д. Состоят из жировой основы (любое масло/эвгенол/масляный р-р витамина А), наполнителя (оксид цинка/белая глина) и лекарственного вещества.

Другая классификация:

1.Одонтотропные материалы, содержащие гидроксид кальция: химически отверждаемые и светополимеризуемые

2.Биологические материалы - цинк-эвгеноловые цементы: собственно цинк-оксид-эвгеноловые цементы; упрощенный цинк-оксид-эвгеноловые цементы; цинк-оксид-эвгеноловые цементы с ортоэтоксибензойной кислотой.

3.Комбинированные лечебные пасты: готовые/замешивающиеся перед применением.

Показания к применению: глубокая кариозная полость, когда пульпа располагается вблизи дна полости, или при случайном вскрытии пульпы для предупреждения воспаления пульпы.

Методика замешивания и пломбирования: замешивают металлическим шпателем на шероховатой поверхности стекла до консистенции густого теста. Прокладку можно накладывать точечно на выступающий рог пульпы, либо покрывать ей всё дно кариозной полости тонким слоем.

48. Изолирующие стоматологические прокладки. Методика пломбирования.

Изолирующие прокладки - материалы, которые выполняют роль прослойки между тканями зуба и постоянным пломбировочным материалом для защиты пульпы зуба от его токсического действия.

Методика наложения: с целью предотвращения инактивации лекарственных препаратов, служащих в качестве лечебной подкладки, пасту с лекарственным веществом покрывают слоем искусственного дентина, который выполняет функцию изолирующей подкладки. Поверх подкладки из дентина помещают фосфат-цемент. Подкладка должна равномерно покрывать дно и дентин стенок полости, по возможности не изменять ее форму и не закрывать дополнительные опорные пункты. В некоторых случаях фиксирующие замкообразные пункты формируют в стенках подкладки. Подкладочный материал вносят в полость при помощи гладилок и штопферов, распределяют его по дну и стенкам указанными инструментами или экскаватором.

49.Цементы. Классификация. Состав. Свойства. см. вопрос 46

50.Цинк-фосфатные цементы. Состав. Свойства.

Цинк-фосфатный цемент состоит из порошка и жидкости. В порошок входит оксид цинка, оксид магния, оксид кремния, оксид кальция и оксид алюминия; жидкость - 35% раствор ортофосфорной кислоты.

Положительные свойства: пластичность, хорошая адгезия, низкая теплопроводность, безвредность для пульпы, рентгеноконтрастность.

Отрицательные свойства: недостаточная прочность, химическая неустойчивость к слюне, пористость, несоответствие цвету твердых тканей зуба, усадка при отверждении.

Показания к применению: для изолирующих прокладок; для фиксации искусственных коронок, мостовидных протезов, вкладок, штифтов; для пломбирования молочных зубов, постоянных зубов с последующим покрытием их искусственной коронкой; для пломбирования корневых каналов; для временных пломб.

51.Силикатные цементы. Состав. Свойства. Показания к применению. Методика приготовления и пломбирования.

Силикатный цемент состоит из порошка и жидкости. Основа порошка - тонко измельченное стекло из алюмосиликатов и фтористых солей, оксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, фтор, оксиды натрия, фосфора, цинка, магния, лития, кальций и натрий. Жидкость - 30-40% водный р-р ортофосфорной кислоты.

Положительные свойства: относительная механическая прочность, усадка после отверждения, прозрачность и блеск (почти как у эмали), кариесопротекторный эффект из-за высокого содержания фтора, рентгеноконтрастность, коэффициент теплового расширения приближен к коэффициенту тканей зуба.

Отрицательные свойства: слабая адгезия, раздражающее действие на пульпу, хрупкость и ломкость, растворимость и неустойчивость к слюне.

Показания к применению: для пломбирования полостей I, II, V классов. Из-за отрицательных свойств применяются редко.

Методика приготовления и пломбирования: цемент замешивают пластмассовым шпателем на гладкой поверхности стеклянной пластинки до консистенции густой сметаны, при этом масса блестящая, влажная на вид, тянется за шпателем на 1-2 мм. Время замешивания 45-60 сек. Моделирование проводится в течение 1,5-2 мин.

52.Силикофосфатные цементы. Состав. Свойства. Показания к применению. Методика приготовления и пломбирования.

Силикофосфатный цемент по физико-химическим свойствам занимает промежуточное положение между фосфатным и силикатным. В его порошке содержится около 60% силикатного и 40% фосфатного цемента. Жидкость - водный р-р ортофосфорной кислоты. По сравнению с силикатным силикофосфатный цемент обладает большей механической прочностью и химической стойкостью. Его адгезия к твердым тканям зуба выше, чем у силикатного цемента; менее токсичен для пульпы.

Показания к применению: пломбирование полостей I, II класса. Из-за несоответствия цвету тканей зуба на передних зубах силикофосфатный цемент применяется редко.

Методика приготовления и пломбирования: цемент замешивают пластмассовым шпателем на гладкой поверхности стеклянной пластинки до консистенции густой сметаны, при этом масса блестящая, влажная на вид, тянется за шпателем на 1-2 мм. Время замешивания 45-60 сек. Моделирование проводится в течение 1,5-2 мин.

53.Поликарбоксилатные цементы. Состав. Свойства и применение.

Поликарбоксилатный цемент - класс полимерных пломбировочных материалов на основе полиакриловой кислоты. Порошок состоит из специально обработанного оксида цинка с добавлением магния. Жидкость - водный р-р полиакриловой кислоты (37%).

Положительные свойства: способность химически связываться с эмалью и дентином. Обладает хорошей адгезией, безвреден, что позволяет использовать его в качестве изолирующего прокладочного материала и для пломбирования молочных зубов.

Отрицательные свойства: неустойчивость к ротовой жидкости, поэтому его не используют для постоянных пломб. Показания к применению: для изолирующей прокладки, фиксации ортопедических и ортодонтических конструкций.

54. Стеклоиономерные цементы. Состав. Свойства. Показания к применению. Методика приготовления и пломбирования.

Стеклоиономерные цементы. Порошок состоит из оксида кремния и алюминия; фторида алюминия, кальция и натрия; фосфата алюминия. Жидкость - водный р-р полиакриловой кислоты.

Положительные свойства: химическая адгезия к твердым тканям зуба, к большинству стомат материалов; фторзависимый кариесстатический эффект; антибактериальные свойства за счет фтора; хорошая биосовместимость; отсутствие токсичности; близость коэффициента термического расширения к эмали и дентину - хорошее краевое прилегание; высокая прочность на сжатие; низкая усадка; удовл эстетические свойства.

Отрицательные свойства: хрупкость, низкие прочность и устойчивость к истиранию.

Показания к применению: кариозные полости III и V классов в постоянных зубах; кариозные полости всех классов в молочных зубах; некариозные поражения зубов пришеечной локализации (эрозии, клиновидные дефекты); кариес корня; туннельная техника лечения кариеса; фиксация вкладок, накладок, ортодонтических аппаратов, коронок, мостовидных протезов; внутриканальная фиксация металлических штифтов; изолирующая прокладка под керамические вкладки и пломбы из композитных материалов, амальгамы, восстановление культи зуба при сильно разрушенной коронке; пломбирование корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов; герметизация фиссур.

Методика приготовления: СИЦ замешивается строго по инструкции. Замешивание на гладкой стеклянной поверхности или на специальной бумаге пластмассовым шпателем. Соотношение порошок-жидкость: для пломбы 3:1 для прокладки 1:1. В жидкость вносится порошок двумя порциями, каждая порция замешивается 15 сек. Рабочее время 2 мин. Замешивается растирающими движениями 30-45 сек. Время отверждения: 5-7 мин.

55.Амальгамы. Классификация. Состав. Свойства. Показания к применению. Методика пломбирования. Техника безопасности при работе с амальгамой.

Амальгама - сплав металлов с ртутью. Классификация:

1.Простые - 2 компонента - медь+ртуть

2.Сложные - 3+ компонентов - ртуть, медь, серебро, олово, цинк и т.д.

3.Из благородных металлов - палладий Состав: в основном используют медную амальгаму (10-30% меди) и серебряную амальгаму (66% серебра, 32% олова, 2% меди)

Положительные свойства: долговечность (лет 10), низкая стоимость, широкий перечень клинических ситуаций для использования, возможность восстановления больших дефектов в 1 посещение, эффект самогерметизации на границе пломба-зуб, простое восстановление в случае коррекции старых пломб.

Отрицательные свойства: нет адгезии к тканям зуба, неэстетичные, низкая устойчивость к коррозии, высокая тепло- и электропроводность, содержание ртути требует дополнительных мероприятий по работе и утилизации отходов. Показания к применению: кариозные полости I, II, V классов, восстановление культи зуба под искусственные металлические и металлокерамические коронки.

Методика пломбирования: кариозная полость формируется согласно с принципами препарирования по Блеку. На дно и стенки кариозной полости накладывается изолирующая прокладка из фосфатного, поликарбоксилатного или стеклоиономерного цемента.

После изоляции дентина на затвердевшую прокладку вносят амальгаму несколькими порциями при помощи амальгамтрегера (штопфер такой есть). Первую порцию круговыми движениями притирают к прокладочному материалу. Через насечки рабочей части амальгамтрегера избыток ртути выступает на поверхность, который тщательно удаляется из полости. Последующие порции также тщательно конденсируются для удаления избытка ртути. Моделировка заканчивается ватными тампонами и инструментами для пломбирования (гладилки, штопферы). Для улучшения краевого прилегания пломбы круглым штопфером с усилием проводят по границе соединения амальгамы с эмалью зуба, затем этим же инструментом формируют гладкую поверхность пломбы круговыми движениями без давления. После чего проверяют окклюзионные соотношения зубных рядов, чтобы пломба не имела преждевременного контакта с антагонистами.