Конспект - физиология пищеварения (2)

.pdf

1. Сущность процесса пищеварения.

ПИЩЕВАРЕНИЕ – это совокупность процессов, обеспечивающих механическую, физическую и химическую обработку ПИЩИ на компоненты, лишённые видовой специфичности, пригодные к всасыванию и участию в метаболизме организма.

Виды пищеварения:

В зависимости от локализации процессов:

•Внутриклеточное пищеварение

Протекает в клетках лимфоретикулогистоцитарной системы и лейкоцитах путём фагоцитоза и пиноцитоза. При этом ГИДРОЛИЗ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ осуществляется внутри клетки под влиянием собственных ферментов.

• Внеклеточное пищеварение:

Полостное

Осуществляется на значительном расстоянии от места образования ферментов и происходит с помощью пищевых секретов (соков поджелудочной железы, кишечника, желчи). Полостное пищеварение заканчивается мембранным пищеварением.

Мембранное

осуществляется ферментами, которые фиксированы внутри мембран микроворсинок, поэтому процессы окончательного расщепления сопряжены с процессом всасывания.

В зависимости от происхождения ферментов различают:

АУТОЛИТИЧЕСКОЕ

-осуществляется под влиянием ферментов, содержащихся в самих ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ;

СИМБИОНТНОЕ

происходит под влиянием ферментов, образуемых СИМБИОНТАМИ макроорганизма (бактериями, простейшими);

СОБСТВЕННОЕ

осуществляется под влиянием ферментов, синтезируемых в МАКРООРГАНИЗМЕ.

2.Функциональная система, поддерживающая постоянный уровень питательных веществ в крови.

Пищевой центр

Спинальный уровень – ядра спинальных нервов, иннервирующих желудочнокишечный тракт.

Бульбарный уровень – продолговатый мозг, в котором находятся ядра V, VII, IX и X пар черепных нервов; регулирует моторную, секреторную и всасывательную функции

Гипоталамический уровень – латеральные («центр голода») и

вентромедиальные («центр насыщения») ядра гипоталамуса, между которыми имеются реципрокные взаимоотношения, а также фронтальные ядра гипоталамуса («центр жажды»).

Подкорковый уровень – лимбическая система и базальные ганглии; регулирует пищевые инстинкты и пищедобывательное поведение.

Корковый уровень – нейроны коркового отдела обонятельного и вкусового анализаторов, полимодальные нейроны коры головного мозга; формирование субъективных ощущений, условнорефлекторная регуляция пищеварения.

Насыщение возникает при рефлекторном и гуморальном возбуждении

вентромедиальных ядер гипоталамуса.

Первичное (сенсорное) насыщение появляется через 15-20 минут от начала еды при раздражении механорецепторов ротовой полости, желудка и начального отдела тонкого кишечника.

Вторичное (метаболическое) насыщение возникает через 1,5-2 часа после приёма пищи при повышении уровня питательных веществ в крови в результате их всасывания.

Основным физиологические процессы, обеспечивающие пищеварение:

− СЕКРЕЦИЯ

пищеварительных соков (секретообразование, секретовыделение) и их воздействие на пищевые вещества);

− МОТОРИКА

желудочно-кишечного тракта (механическая обработка пищи, продвижение её вдоль пищеварительной трубки);

− ВСАСЫВАНИЕ

продуктов переваривания.

3.Методы изучения функций пищеварительных желез. Сущность созданного И. П. Павловым хронического метода исследования, его преимущества.

Органы пищеварения

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

включает в себя:

желудочно-кишечный тракт

(ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник (двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка) и толстый кишечник (червеобразный отросток, слепая, восходящая ободочная, поперечная ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная, прямая кишка);

пищеварительные железы

(протоки слюнных желез и эпителиальные слюнные железы ротовой полости; слизистые железы глотки и пищевода; главные, обкладочные и добавочные клетки желудка; бруннеровы и либеркюновы железы, протоки поджелудочной железы и протоки печени, двенадцатиперстной кишки; кишечные железы тощей и подвздошной кишки; слизистые железы и эпителиальные клетки толстой кишки;

пищеварительные секреты

(слюна – ротовой полости; слизь – глотки и пищевода; желудочный сок – желудка; поджелудочный сок – поджелудочной железы; желчь – печени; щелочной кишечный сок – тощей и подвздошной кишки; сок толстого кишечника).

Функции желудочнокишечного тракта:

♦ |

МОТОРНАЯ |

- |

осуществляется зубочелюстным аппаратом ротовой полости и мышечным |

|

аппаратом желудочно-кишечного тракта. Обеспечивает процессы: жевание и |

|

глотание, формирование пищевого комка, а также перемешивание и |

|

перемещение пищевого комка и химуса по пищеварительному тракту, |

|

выведение из организма непереваренных остатков пищи. |

♦ |

СЕКРЕТОРНАЯ |

-осуществляется железистыми клетками, которые продуцируют пищеварительные соки. Они включают: воду, неорганические соединения, слизь, биологически активные вещества, ферменты (протеолитические, липолитические, амилолитические, нуклеолитические). Пищеварительные соки обеспечивают: денатурацию белков, а также деполимеризацию белков, жиров и углеводов.

♦ |

ИHКРЕТОРHАЯ |

- |

Осуществляется диффузной эндокринной системой ЖКТ и обеспечивает |

|

образование местных пищеварительных гормонов (гастpин, ин, секретин, |

|

энтеpин, огастpин, он, холецистокининпанкpин, еозимин), которые принимают |

|

участие в регуляции секреторной и моторной функций. |

♦ |

ВСАСЫВАТЕЛЬНАЯ |

- осуществляется энтероцитами и обеспечивает проникновение в кровь и лимфу

|

(через стенки ЖКТ) продуктов гидролитического расщепления пищи. |

♦ |

ЭКСКРЕТОРНАЯ |

- |

обеспечивает выделение в полость ЖКТ продуктов обмена и удаление шлаков |

|

из организма. |

♦ |

ЗАЩИТНАЯ |

-(барьерная) функция – обеспечивает бактерицидное, бактериостатическое и

дезинтоксикационное действие.

-

4. Роль полости рта в процессе пищеварения.

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ является начальным отделом пищеварительного тракта, куда при естественных условиях ПОСТУПАЕТ ПИЩА и, где она ПОДВЕРГАЕТСЯ первоначальной механической и химической ОБРАБОТКЕ (в течение 10-25 с).

ПИЩА своим химическим составом и физическими свойствами воздействует на РЕЦЕПТОРЫ (тактильные, температурные, вкусовые, болевые), от которых по АФФЕРЕНТНЫМ ПУТЯМ (в составе тройничного, лицевого и языкоглоточного нервов) возбуждение поступает в ЦНС (ядра продолговатого мозга и коры больших полушарий).

-Корковые центры формируют ощущение вкусового качества.

-Центры продолговатого мозга посылают возбуждение к слюнным железам (выделение слюны) и мышцам (жевание, сосание, глотание).

ЖЕВАНИЕ – сложный рефлекторный акт, который состоит из последовательных сокращений жевательной мускулатуры и обеспечивает измельчение пищевых веществ, смачивание пищевых веществ слюной и формирование пищевого комка.

Это способствует оценке вкусовых КАЧЕСТВ ПИЩИ, обусловливает более полное

ПЕРЕВАРИВАНИЕ и ВСАСЫВАНИЕ, облегчает ПРОГЛАТЫВАНИЕ пищи.

5. Состав и свойства слюны

СЛЮНА является секретом трёх пар СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.

1. ОКОЛОУШНЫЕ железы содержат серозные клетки и выделяют жидкую (белковую) слюну, богатую ферментами.

2. ПОДЬЯЗЫЧНЫЕ железы содержат серозные и слизистые клетки, которые выделяют густой секрет, богатый муцином.

3. ПОДЧЕЛЮСТНЫЕ железы содержат серозные и слизистые клетки, которые выделяют густой, богатый муцином секрет.

Удельный вес слюны составляет 1,001-1,017 г/см3.

pH=5,8-7,36.

Объём слюны выделяющейся в сутки 0,5-2 л.

Состав слюны:

1Вода (99,5 %)

2Сухой остаток (0,5 %):

Неорганические компоненты

(хлориды, фосфаты, карбонаты, натрий, калий, кальций).

Органические компоненты

(глобулин, аминокислоты, креатинин, мочевина, ферменты, муцин).

Функции слюны:

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

функция обеспечивает смачивание пищевого комка, что подготавливает пищу к проглатыванию и перевариванию; растворение слюной пищевых веществ, которые формируют вкусовые ощущения и аппетит; химическую обработку пищи в полости рта при помощи ферментов (амилаза – расщепляет крахмал и гликоген до мальтозы; мальтаза – расщепляет мальтозу до глюкозы).

ТРОФИЧЕСКАЯ

функция проявляется в том, что слюна является источником кальция, фосфора, цинка и других элементов для эмали зуба.

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

функция обеспечивает удаление со слюной продуктов обмена (мочевина), лекарственных веществ, солей тяжёлых металлов.

ЗАЩИТНАЯ

функция препятствует пересыханию слизистой оболочки полости рта; препятствует попаданию пищевых масс в дыхательные пути во время речи; белок слюны – муцин нейтрализует кислоты и щелочи; лизоцим слюны (мурамидаза) обладает бактерицидным действием и участвует в процессах регенерации эпителия слизистой оболочки полости рта; нуклеазы слюны вызывают дегидратацию нуклеиновых кислот вирусов; содержащиеся в слюне факторы свёртывания крови (фибринстабилизирующий фактор) обеспечивают местный гемостаз; иммуноглобулины слюны защищают от патогенной микрофлоры.

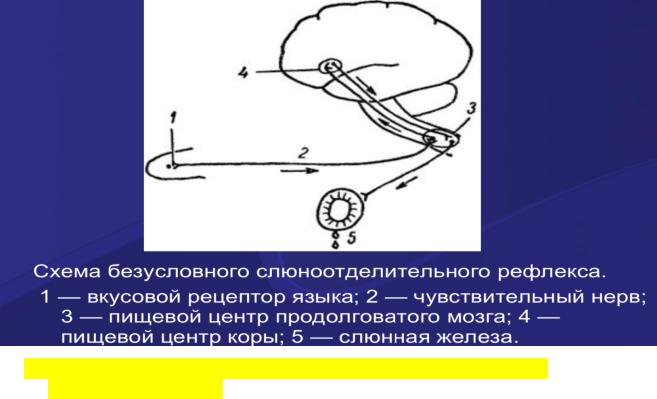

6. Схемы рефлекторной дуги безусловного слюноотделительного рефлекса.

СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ является рефлекторным актом и включает в себя две фазы.

A.Условно-рефлекторная фаза возникает в ответ на вид, запах пищи, звуковые раздражители, связанные с её приготовлением (за счёт раздражения зрительных, слуховых, обонятельных рецепторов).

B.Безусловно-рефлекторная фаза связана с поступлением пищи в ротовую полость (за счёт раздражения тактильных, температурных, вкусовых рецепторов).

АФФЕРЕНТНАЯ импульсация от рецепторов поступает в ЦЕНТРЫ СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ.

Парасимпатический центр

находится в ретикулярной формации ствола мозга, эфферентные волокна от которого направляются к слюнным железам в составе языкоглоточного и лицевого нервов, и увеличивают выделение ЖИДКОЙ слюны.

Симпатические центры

находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне II-IV сегментов грудного отдела. Их эфферентные волокна направляются к слюнным железам и вызывают незначительное отделение ГУСТОЙ слюны с обильным содержанием ОРГАНИЧЕСКИХ веществ.

Безусловный cлюноотделительный рефлекс

Центр слюноотделения находится в ретикулярной формации продолговатого мозга. Он представлен ядрами лицевого и языкоглоточного нервов:

− 1) чувствительными (центростремительными, афферентными) нервами,

связывающими ротовую полость с центром слюноотделения, являются волокна тройничного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. По этим нервам передаются импульсы в ЦНС от вкусовых, тактильных, температурных, болевых рецепторов ротовой полости;

− 2) двигательными (центробежными, эфферентными) нервами,

связывающими центр слюноотделения со слюнными железами, являются языкоглоточный и лицевой нервы.

Слюноотделение осуществляется по принципу условных и безусловных рефлексов.

Условнорефлекторное слюноотделение

может осуществляться на вид и запах пищи, звуковое раздражение, связанные с приготовлением пищи. У человека и животных условнорефлекторное слюноотделение возможно только при наличии аппетита.

Безусловнорефлекторное слюноотделение

происходит при попадании пищи в ротовую полость

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

-осуществляется путём изменения химического состава крови.

-При этом секреция усиливается – накоплением УГЛЕКИСЛОТЫ в крови во время удушья (возбуждает центры слюноотделения) – при введении в кровь ПИЛОКАРПИНА (м-холиномиметик) или ПРОЗЕРИНА (м-, н-холиномиметик, ингибитор холинэстеразы), так как возбуждается нервно-железистый аппарат слюнных желез.

-Секреция ослабляется – при введении АТРОПИНА (м- холиноблокатор), так блокируется парасимпатическая иннервация слюнных желез.

7.Приспособительный характер слюноотделения к различным пищевым и отвергаемым веществам.

ГЛОТАНИЕ является рефлекторным актом и происходит сразу после формирования пищевого комка (продолжается около 1 с).

-При этом пищевой комок раздражает рецепторы мягкого нёба, корня языка и задней стенки глотки.

-Возбуждение по языкоглоточному нерву поступает в ЦЕНТР ГЛОТАНИЯ, расположенный в продолговатом мозге, в результате чего сокращаются мышцы, поднимающие мягкое нёбо (закрывается полость носа); поднимающие гортань (закрывается вход в дыхательные пути); пищевода (обеспечивается продвижение пищевого комка в направлении от глотки к желудку).

-Реципрокные взаимоотношения центров глотания и дыхания обеспечивают задержку дыхания при глотании, что препятствует попаданию пищи в дыхательные пути.

Фазы глотательного рефлекса:

1. Ротовая (произвольная) фаза

- вследствие сокращения мышц языка пищевой комок проталкивается в глотку. Когда пищевой комок проталкивается языком назад, гортань смещается вперёд и открывается верхний пищеводный сфинктер.

2. Глоточная (непроизвольная) фаза

- пищевой комок раздражает рецепторы задней части полости рта и глотки. Когда пищевой комок поступает в глотку, происходит сокращение верхнего констриктора

глотки. Стенки глотки прижимаются к нёбу и запускается перистальтическое сокращение глотки, проталкивающее пищевой комок вниз.

3. Пищеводная (непроизвольная) фаза

- пищевой комок раздражает рецепторы пищевода. Как только пищевой комок поступает в пищевод, открывается нижний пищеводный сфинктер и перистальтическое сокращение пищевода, проталкивает пищевой комок вниз. Пищевод остаётся открытым до тех пор, пока комок не поступит в желудок

8. Общая характеристика процессов пищеварения в желудке.

ЖЕЛУДОК является специфическим отделом пищеварительного тракта, куда после первичной обработки поступает пища и, где в течение 3-10 часов она подвергается дальнейшей механической и химической обработке.

Функции желудка:

♦ДЕПОНИРУЮЩАЯ (ёмкость желудка человека около 2 л). СЕКРЕТОРНАЯ (в сутки выделяется 1,5-2,5 л желудочного сока).

♦МОТОРНАЯ (перемешивание химуса и перемещение его в 12перстную кишку).

♦ВСАСЫВАТЕЛЬНАЯ (выражена незначительно, так как в желудке всасываются, в основном спирт, вода и минеральные соли.

♦ЭКСКРЕТОРНАЯ – выделение с желудочным соком отдельных метаболитов (мочевина, мочевая кислота, креатинин и др.), а также солей тяжёлых металлов, красителей и лекарственных веществ.

♦ИНКРЕТОРНАЯ – образование биологически активных веществ, участвующих в регуляции пищеварения (гастрин, гистамин и др.).

♦ЗАЩИТНАЯ – бактерицидное и бактериостатическое действие желудочного сока (соляная кислота, лизоцим), а также возврат недоброкачественной пищи и недопущение её в кишечник (рвота).

9. Состав и свойства желудочного сока.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК – бесцветная жидкость с удельным весом 1,002-1,007 г/см3 и pин, H=0,9-1,5 (кислая реакция). Осмотическое давление выше, чем у плазмы крови.

Состав:

→вода, (99,5 %)

→сухой остаток (0,5 %)

→Неорганические компоненты (хлориды, сульфаты, фосфаты, бикарбонаты, натрий, калий, кальций).

→Органические компоненты (ферменты, муцин, мочевина, креатинин, креатин фосфат).

Секреторный аппарат включает:

ГЛАВНЫЕ клетки (гландулоциты) – вырабатывают ферменты.

ОБКЛАДОЧНЫЕ (париетальные) клетки – вырабатывают соляную кислоту.

ДОБАВОЧНЫЕ клетки (гастромукоциты) – выделяют слизь.

Фундальный отдел желудка содержит главные, обкладочныеи добавочные железы (кислый желудочный сок).

Пилорический отдел не содержит обкладочных клеток (кислотность желудочного сока сдвинута в щелочную сторону).

Ферменты ж. с.

oПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ – обеспечивают начальный гидролиз белков до степени альбумоз и пептоновс образованием некоторого количества аминокислот в

условиях кислой среды. К ним относятся:

ПЕПСИН А (гидролиз белков при рН=1,5-2,0);

ПЕПСИН С или ГАСТРИКСИН (максимальная протеолитическая активность при рН=3,2-3,5; активнее расщепляет гемоглобин);

ПЕПСИН В или ЖЕЛАТИНАЗА (расщепляет коллаген и желатин при pин, H<5,6);

ПЕПСИН D или ХИМОЗИН или РЕННИН (расщепляет казеин молока в присутствии ионов кальция, инактивирует рибонуклеазу при pин, H<4,5).

o НЕПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ :

ЛИПАЗА (желудочная) – расщепляет эмульгированные жиры молока у детей при грудном вскармливании (при pин, H=5,9-7,9), вырабатывается пилорическими железами;

ЛИЗОЦИМ или мурамидаза – оказывает бактерицидное действие, вырабатывается клетками поверхностного эпителия;

УРЕАЗА – расщепляет мочевину (при pин, H=8,0).

НЕФЕРМЕНТНЫЕ факторы:

•ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР КАСЛА – относится к гликопротеидам, вырабатывается фундальной частью, способствует абсорбции и всасыванию витамина В12, необходимого для нормального созревания эритробластов;

•СОЛЯНАЯ КИСЛОТА – отщепляя ингибирующий белковый комплекс, активирует ПЕПСИНОГЕН и переводит его в ПЕПСИН.

Виды HCl :

Общая = 0,4-0,5 % (40-60 ммоль/л).

Свободная = 0,07-0,15 % (20-40 ммоль/л).

Связанная = (с протеинами): 0,14-0,25 % (10-20 ммоль/л).

Функции соляной кислоты ж. с.

1.Является АКТИВАТОРОМ ПЕПСИНА, который переваривает белки только в кислой среде.

2.Под её влиянием РАЗБУХАЮТ БЕЛКИ пищи, что содействует их перевариванию.

3.Является АКТИВАТОРОМ ГАСТРИНА, который через пилороантральный отдел участвует в возбуждении фундальных желез.

4.Поступая в 12-пеpстную кишку, СТИМУЛИРУЕТ образование СЕКРЕТИНА,

возбуждающего поджелудочную секрецию.

5.Рефлекторно (со слизистой 12-пеpстной кишки) вызывает СОКРАЩЕНИЕ пилорического сфинктера.

6.Оказывает БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЕ и БАКТЕРИЦИДНОЕ действие на микроорганизмы, поступающие с пищей в желудок.

7.ДЕКАЛЬЦИНИРУЕТ и, тем самым, размягчает КОСТИ.

8.Выполняет ЗАЩИТНУЮ РОЛЬ, так как предохраняет стенку желудка от вредного действия механических и химических раздражителей, а также защищает мышечную стенку желудка от переваривающего действия желудочного сока.

9.Является АКТИВНЫМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫМ АГЕНТОМ, так как абсорбирует ферменты желудочного сока.

10.ПРЕДОХРАНЯЕТ витамины группы В и витамин С от разрушения желудочным соком, присоединяя растворимые в воде витамины.

11.Содержит свободные вещества, обладающие способностью ВОЗБУЖДАТЬ СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ желудка.

10. Регуляция желудочной секреции: а) первая фаза секреции условно-рефлекторная, б) вторая (желудочная) – нейрогуморальная фаза: основные пищевые продукты, возбуждающие желудочную секрецию; в) кишечная фаза.

Впроцессе пищеварения выделяют два периода.

1.МЕЖПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ – период секреции свободного от пищи желудка, когда в основном отделяется слизь нейтральной или слабощелочной реакции.

2.ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ – период увеличения секреторной активности при поступлении пищи в пищеварительный тракт, когда выделяется кислый желудочный сок.

Качество и количество отделяемого сока зависит от химического состава и количества принятой пищи.

Фазы желудочной секреции

I. СЛОЖНОРЕФЛЕКТОРНАЯ

•УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНЫЙ компонент (раздражение зрительных, обонятельных, слуховых рецепторов);

•БЕЗУСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНЫЙ компонент (раздражение рецепторов полости рта, глотки, пищевода).