Конспект - физиология пищеварения (1)

.pdf

1. Состав и свойства панкреатического сока.

Физиология пищеварения в двенадцатиперстной кишке

Частично переварившееся содержимое желудка в виде пищевой кашицы (химуса), пропитанной кислым желудочным соком, перемещается в тонкий кишечник, начальным отделом которого является двенадцатиперстная кишка.

Вдвенадцатиперстной кишке пищевая масса обрабатывается:

-соком мелких кишечных желез (бруннеровых и либеркюновых)

-соком двух основных пищеварительных желез (печени и поджелудочной железы).

Под влиянием содержащихся в них ферментов происходит интенсивная химическая переработка белков, жиров и углеводов, которые, подвергаясь дальнейшему расщеплению, доводятся до состояния, когда они могут всасываться и усваиваться организмом.

Гормоны 12 перстной кишки (верхний отдел):

секретин – возбуждает секрецию поджелудочного сока и желчи;

холецистокинин-панкреозимин – стимулирует моторику желчного пузыря и угнетает деятельность запирательного механизма общего желчного протока;

вилликинин – возбуждает моторику ворсинок тонкого кишечника;

энтерогастрон – тормозит секреторную функцию желудочных желез;

«кишечное вещество» – возбуждает моторику кишечника.

Поджелудочная железа – крупная пищеварительная железа, обладающая внешне- и внутрисекреторной функциями. Является непарным органом.

Строение п.ж.:

•Головка расположена в петле двенадцатиперстной кишки

•Хвост соприкасается с селезёнкой.

•Тело имеет вид трёхгранной призмы и спереди покрыто брюшиной. Состоит из долей и долек, каждая из которых имеет выводной проток. Междольчатые протоки сливаются и образуют главный выводной проток, открывающийся в двенадцатиперстную кишку.

Количество, состав панкреатического сока

-Объём секреции – 1,5-2,0 л/сут.

-Поджелудочный сок:

→Вода (98 %)

→Сухой остаток (2 %). - Сухой остаток:

→Органические компоненты

1)ферменты

♦протеолитические – эндопептидазы (трипсин, химотрипсин, эластаза, коллагеназа) и экзопептидазы (карбоксипептидаза, аминопептидаза);

♦липолитические (липаза, колипаза, фосфолипаза, холестераза);

♦амилолитические (амилаза, мальтаза, сахараза, лактаза);

♦нуклеолитические (нуклеаза, РНК-аза, ДНК-аза);

2)муцин;

3)конечные продукты белкового обмена (креатинин, мочевая кислота, мочевина).

→Неорганические компоненты:

1)катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и др.);

2)анионы (Cl-, HCO3-, SO42-, PO43- и др.).

Центральное место среди ферментов панкреатического сока занимают:

1.трипсин (расщепляет белковые вещества до аминокислот);

2.липаза (активируется желчью и расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот);

3.амилаза и мальтаза (превращают сложные углеводы в моносахариды типа глюкозы). A. Натуральными возбудителями секреции поджелудочной железы являются: соляная

кислота, овощные соки, жир и продукты его расщепления (вода является слабым возбудителем).

B. Энергичным возбудителем является механическое раздражение, оказываемое пищевой массой на аппарат желудка. Из фармакологических веществ сокогонным действием обладают алкоголь, эфир и пилокарпин.

Свойства панкреатического сока

Поджелудочный сок представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость,

плотность которой составляет 1,007-1,009 г/см3,

pH=7,8-8,4.

Функции панкреатического сока

1)пищеварительная (ферментативный гидролиз питательных веществ);

2)экскреторная (выделение конечных продуктов обмена);

3)регуляторная (активация трипсином других ферментов поджелудочного сока).

2.Регуляция панкреатической секреции: а) сложно-рефлекторная фаза; б) гуморальная фаза.

Нервный механизм:

стимуляция секреции под влиянием блуждающего нерва и угнетение – под действием симпатического нерва.

Гуморальный механизм:

стимуляция секреции под действием секретина (образуется сок с большим содержанием бикарбонатов), а также гастрина и холецистокинина-панкреозимина (образуется сок с большим содержанием ферментов).

Фазы секреции поджелудочного сока:

1) мозговая (условно- и безусловно-рефлекторные механизмы);

2)желудочная (нейрогуморальный механизм – безусловные ваго-вагальные рефлексы и гастроинтестинальные гормоны);

3)кишечная (нейрогуморальный механизм – безусловные дуоденальные рефлексы и гастроинтестинальные гормоны).

3. Роль желчи в пищеварении. Состав и свойства желчи.

Печень – это крупная железа организма, участвующая в процессах пищеварения, обмена веществ, кровообращения и осуществляющая специфические защитные и обезвреживающие ферментативные и выделительные функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма.

Печень находится в правом подреберье, имеет куполообразную форму.

Её масса достигает 1,5-2 кг.

Секрет печенижелчь

Печень состоит из двух долей (правая доля больше левой).

Под серозной оболочкой располагается соединительнотканная капсула. Вместе с кровеносными сосудами она проникает внутрь печени, разделяя её на печёночные дольки, состоящие из печёночных клеток.

Механизм

Образовавшаяся в печёночных клетках желчь, переходит к периферии дольки, где вначале поступает в междольчатые, а затем выводные печёночные протоки, которые вместе с пузырным протоком образуют общий желчный проток, открывающийся в полость двенадцатиперстной кишки.

Вне периода пищеварения желчь из печёночных протоков через пузырный проток поступает в желчный пузырь (вмещает около 60 мл).

С началом пищеварения желчь через пузырный и общий желчный проток эвакуируется в двенадцатиперстную кишку.

Количество, состав и свойства желчи.

-Объём секреции – 0,5-1,0 л/сут.

-Желчь состоит из воды (98 %) и сухого остатка (2 %).

Сухой остаток:

Органические компоненты:

1)желчные пигменты (билирубин – золотисто-жёлтого цвета, биливердин – зеленоватожёлтого цвета);

2)соли желчных кислот (первичных – холевая, хенодезоксихолевая и вторичных – дезоксихолевая, литохолевая; гициновые производные преобладают при углеводной пище, тауриновые – при белковой);

3)холестерин;

4)липиды и липоиды;

5)ферменты (амилаза, фосфатаза, протеаза, каталаза, оксидаза);

6)муцин;

7)мочевина, мочевая кислота; 8) витамины А, В, С;

9)аминокислоты;

10)глюкокортикоиды.

▪Неорганические компоненты:

1)катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и др.)

2)анионы (Cl-, HCO3-, SO42-, PO43- и др.).

+Печёночная желчь представляет собой золотисто-жёлтую жидкость, плотность которой составляет 1,008-1,015 г/см3, pH=7,3-8,0.

+Пузырная желчь – зеленовато-жёлтая жидкость с плотностью 1,026-1,048 г/см3 и pH=6,0-7,0.

Дополнение !

Желчные кислоты и билирубин образуются в печени.

Билирубин образуется из гемоглобина при разрушении эритроцитов и придаёт печёночной желчи золотистый цвет.

Биливердин является продуктом окисления билирубина и придаёт пузырной желчи зеленоватый цвет.

Из желчных пигментов образуются пигменты мочи (уробилин) и кала (стеркобилин).

Функции желчи

1.Активирует ферменты поджелудочного и кишечного сока (липазу).

2.Эмульгирует жиры, превращая их во взвесь мелких капелек.

3.Способствует растворению жирных кислот, улучшая их всасывание.

4.Усиливает моторику кишечника.

5.Возбуждает секрецию поджелудочной железы.

6.Тормозит развитие микробов, задерживая гнилостные процессы в кишечнике.

4.Регуляция желчеобразования. Основные пищевые продукты, усиливающие желчеобразование.

Желчеобразование

Желчеобразование осуществляется непрерывно, но интенсивность его изменяется за счёт регуляторных влияний.

Усиливают желчеобразование:

a.Акт еды

b.Принятая пища.

c.Рефлекторно изменяется желчеобразование при раздражении интероцепторов пищеварительного тракта, других внутренних органов и условнорефлекторном воздействии.

d.К числу гуморальных стимуляторов желчеобразования (холеретиков) относится сама желчь. Чем больше желчных кислот поступает из тонкой кишки в кровоток воротной вены (портальный кровоток), тем больше их выделяется в составе желчи, но меньше желчных кислот синтезируется гепатоцитами.

e.Многие продукты животного и растительного происхождения

f.Под влиянием секретина увеличивается в основном объём желчи.

g.Под влиянием блуждающих нервов, желчных кислот повышаются её объём и выделение органических компонентов.

h.Высокое содержание в пище полноценных белков увеличивает выделение и концентрацию этих веществ в составе желчи.

Соматостатин уменьшает желчеобразование!!!

Возбудители желчеобразования и желчевыделения:

-Желчесекреторные вещества.

-Желчегонные вещества:

1.холекинетики – усиливают тонус желчнопузырной системы (пептон, гистамин, холицистокинин, яичный желток);

2.холеспазмолитики – расслабляют сфинктер Одди и интрамуральный механизм (сернокислая магнезия, соляная кислота, питуитрин «Р», атропин).

Энергичными возбудителями выхода желчи растительного происхождения являются бессмертник и каломель.

Регуляция образования желчи

1)нервный механизм – под влиянием условных и безусловных раздражителей во время приёма пищи (стимулирующие – через блуждающий нерв, угнетающие – через симпатический нерв);

2)гуморальный механизм – под влиянием гастроинтестинальных гормонов (стимулируют образование желчи гастрин, секретин, холецистокининпанкреозимин, глюкагон).

5. Механизм желчевыделения, его рефлекторная и гуморальная регуляции.

Желчевыделение

Механизм

Движение желчи в желчевыделительном аппарате обусловлено разностью давления в его частях и в двенадцатиперстной кишке, состоянием сфинктеров внепечёночных желчных путей.

Вид, запах пищи, подготовка к её приёму и собственно приём пищи вызывают сложное и неодинаковое у разных лиц изменение деятельности желчевыделительного аппарата. При этом желчный пузырь сначала расслабляется, а затем сокращается.

Небольшое количество желчи выходит в двенадцатиперстную кишку. Этот период первичной реакции желчевыделительного аппарата длится 7-10 минут.

На смену ему приходит основной эвакуаторный период (или период опорожнения желчного пузыря). В это время сокращение желчного пузыря чередуется с расслаблением. В двенадцатиперстную кишку переходит желчь сначала из общего желчного протока, затем пузырная, а в последующем — печёночная.

Длительность латентного и эвакуаторного периодов, количество выделенной желчи зависят от вида принятой пищи. Сильными стимуляторами желчевыделения являются яичные желтки, молоко, мясо и жиры.

Рефлекторная стимуляция желчевыделительного аппарата и холекинеза осуществляется условно- и безусловно-рефлекторно при раздражении рецепторов рта, желудка и двенадцатиперстной кишки с участием блуждающих нервов.

Регуляция секреции желчи:

1)нервный механизм – под влиянием условных и безусловных раздражителей во время приёма пищи (стимулирующие – через блуждающий нерв, угнетающие – через симпатический нерв);

2)гуморальный механизм – под влиянием гастроинтестинальных гормонов (стимулируют секрецию – гастрин, секретин, холецисто- кинин-панкреозимин, бомбезин; угнетают секрецию

– ВИП, глюкагон и кальцитонин).

6. Кишечный сок, его состав и свойства.

-Объём секреции – 0,05-0,06 л/сут.

-Толстокишечный сок состоит из воды (99 %) и сухого остатка (1 %).

-В свою очередь сухой остаток содержи:

А) Органические компоненты:

1)ферменты (пептидазы, катепсин, карбогидразы, амилаза, липазы, нуклеаза, фосфатазы);

2)продукты белкового обмена;

3)муцин.

Б) Неорганические компоненты:

1)катионы (Na+, K+, Ca2+ и др.);

2)анионы (Cl-, HCO3-, PO43- и др.).

Регуляция секреции толстокишечного сока.

Нервная регуляция – местные рефлексы, эфферентная импульсация блуждающих нервов (повышает содержание ферментов), эфферентная симпатическая импульсация (снижает содержание ферментов).

Гуморальная регуляция – стимулируют секрецию энтерокинин, дуокренин, ГИП, мотилин, ВИП, кортизол, желчь; угнетает секрецию соматостатин.

Толстокишечный сок представляет собой бесцветную, мутноватую жидкость, плотность которой составляет 1,060 г/см3, pH=8,0-9,0.

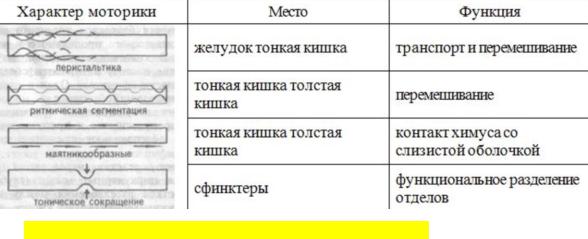

7. Виды сокращений мускулатуры желудочно-кишечного тракта, их характеристика.

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДКА

осуществляется сокращением гладких мышц желудочной стенки. Она обеспечивает:

перемешивание пищи с желудочным соком;

перемещение пищи в пилорическую часть желудка;

превращение пищи в химус в пилорическом отделе;

эвакуацию желудочного содержимого в 12-перстную кишку.

Виды МОТОРИКИ желудка:

•ТОНИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ,

которые приводят к сокращению мышц желудка и изменению его объёма, что способствуют перемешиванию содержимого желудка и пропитыванию его желудочным соком;

•ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

за счёт сокращения циркулярных мышц желудка. Они начинаются на большой кривизне, ближе к пищеводу, где находится кардиальный водитель ритма. Перистальтическая волна направляется по телу желудка к пилорической части, где она гасится. Перистальтическая волна собственно пилорической части имеет свой водитель ритма.

Факторы, определяющим ПЕРЕХОД пищи в КИШЕЧНИК:

−консистенция

−желудочного содержимого;

−его осмотическое давление;

−степень наполнения 12-пеpстной кишки;

−сопротивление пилорического сфинктера току химуса.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КИШЕЧНИКА

Обеспечивает перемещение химуса по кишечнику благодаря последовательным сокращениям заложенных в стенках кишечника продольных и кольцеобразных мышц.

Типы сокращений гладкой мускулатуры:

ритмическая сегментация,

маятникообразные,

перистальтические

Антиперистальтические.

1)Ритмическая сегментация – это своеобразные, строго координированные сокращения, расчленяющие весь кишечник на отдельные небольшие сегменты.

Она осуществляется за счёт последовательного сокращения и расслабления кольцеобразной и продольной мускулатуры этого же участка. Причём, когда сокращается продольная мускулатура, то кольцеобразная расслабляется и, наоборот. Благодаря этому химус, находящийся в этом участке, то перемешивается, то передвигается в следующий участок.

2) Маятникообразные сокращения – это ритмические сокращения и расслабления продольных мышц на небольшом участке кишки.

По форме они напоминают движения часового маятника и способствуют перемешиванию химуса и формированию каловых масс.

3) Перистальтические движения связаны с сокращением кольцевой и продольной мускулатуры. Это длительные волнообразные сокращения и расслабления кишечника, напоминающие по форме движение червя.

При этом кольцевая мускулатура достаточно большого участка кишки сокращается при одновременном расслаблении мышц нижележащего участка. Такие движения обеспечивают проталкивание, выдавливание и передвижение химуса из верхних участков кишки в нижние. Перистальтические движения могут быть медленными и быстрыми (0,1-3,0 см/с). В проксимальных отделах тонкой кишки их скорость больше, чем в средних, а в концевой части подвздошной кишки при стремительной перистальтике она достигает 7-21 см/с

4) Антиперистальтические сокращения – это обратные перистальтические волны, при которых содержимое кишки направляется в сторону желудка.

Подобные сокращения возникают при состояниях организма, сопровождающихся рвотой.

♦Кроме перистальтики, возникают тонические волны, продвигающиеся по кишке с меньшей скоростью. Могут возникать и непродвигающиеся тонические сокращения, которые обусловливают повышение тонуса кишки, сопровождаемое сужением её просвета на достаточно большом протяжении.

Различные типы движений кишки обусловливают перемешивание химуса (что способствует перевариванию пищевых веществ и всасыванию продуктов их расщепления) и медленное продвижение его из верхних отделов тонкого кишечника к нижним отделам толстого кишечника.

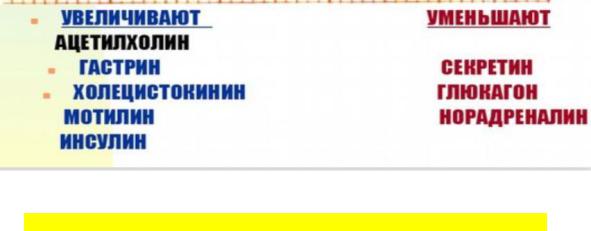

8. Регуляция моторной функции желудочно-кишечного тракта.

Регуляция моторики тонкого кишечника:

1)миогенные механизмы;

2)нервные интрамуральные и центральные влияния;

3)гормоны энтерального и неэнтерального происхождения

1) Миогенная регуляция моторики тонкого кишечника

В основе моторной деятельности кишечника лежат свойства гладкомышечных клеток спонтанно сокращаться и отвечать сокращением на раздражение, в том числе на растяжение.

Физиологическое свойство гладких мышц — способность к автоматии — обусловлено спонтанной периодической деполяризацией мембраны клеток в виде циклического процесса.

Циклические ионные сдвиги и изменения уровня мембранного потенциала приводят к ритмическому появлению медленных электрических волн, возникновению на них плато потенциалов действия и к мышечному сокращению.

К миогенным механизмам регуляции моторики тонкого кишечника относится также сократительная реакция клеток его гладких мышц на растяжение.

Сокращение продольных мышц обеспечивает растяжение циркулярных до уровня, достаточного для их сокращения.

Продольный слой гладких мышц является пусковым механизмом (датчиком ритма) сокращений для циркулярного слоя мышц.

Распространение возбуждения из продольного на циркулярный слой происходит по соединяющим эти слои мышечным пучкам.

Деятельность датчиков ритма и других миогенных механизмов регуляции моторики кишки (уровень мембранного потенциала, величина разрядов пиковых потенциалов), а также скорость проведения по ней медленных волн, зависят от уровня обмена веществ, содержания биологически активных веществ и температуры.

Снижение температуры тела или участка, где локализован датчик ритма, приводит к снижению частоты сокращений медленных волн и скорости их проведения.

2) Нервная регуляция двигательной деятельности тонкого кишечника

осуществляется интрамуральной и центральной нервной системой (вегетативный отдел спинного мозга и ствола, гипоталамус, лимбическая система и в определённой мере — кора больших полушарий головного мозга).

Экстрамуральные нервы (блуждающие и чревные) — эффекторное звено вегетативного отдела центральной нервной системы — выполняют функцию передачи тормозных и возбуждающих

влияний на моторную деятельность кишечника, содержат нервные волокна для передачи сенсорной информации из кишки в нервные центры.

Посредством этих нервов обеспечивается рефлекторная регуляция моторики кишечника.

В составе блуждающих и чревных нервов содержатся возбуждающие и тормозные волокна.

Симпатические волокна преимущественно тормозят, а парасимпатические — возбуждают сокращения тонкой кишки.

Реакция кишки на раздражение блуждающего нерва во многом зависит от исходного её состояния в момент нанесения раздражения.

Стимуляция периферического конца перерезанного блуждающего нерва на фоне слабых сокращений кишки вызывает усиление её моторики, а на фоне активных её сокращений — торможение.

Блуждающие и чревные нервы содержат афферентные волокна, по которым импульсы из кишечника достигают различных уровней ЦНС.

9. Всасывание основных пищевых веществ, механизм всасывания, его регуляция.

Всасывание — это процесс транспорта веществ из полости пищеварительного тракта в кровеносные и лимфатические сосуды.

Тонкий кишечник имеет ряд приспособлений для всасывания.

Слизистая тонкого кишечника образует складки и ворсинки, которые покрыты каёмчатым эпителием. Он образован микроворсинками, наружная поверхность которых является полупроницаемой мембраной, и внутри которых находятся микроканальцы.

Благодаря сокращениям ворсинок лимфа выдавливается из лимфатических капилляров в более крупные лимфатические сосуды, что создаёт присасывающее действие центрального лимфатического сосуда ворсинки по отношению к кишечнику.

Процесс всасывания обеспечивается:

▪Фильтрацией

связанной с разностью гидростатического давления в средах снаружи и изнутри полупроницаемой мембраны;

•Диффузией